史蒂夫·德施能夠預見系外行星研究的未來,但這並不樂觀。他說,想象一下,天文學家使用美國宇航局即將發射的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡來仔細搜尋一顆地球質量世界的 大氣層,尋找生命跡象。然後再想象一下,他們追逐大氣氧氣的跡象多年——才意識到這些是地質活動而非生物產生的假陽性。

德施是坦佩市亞利桑那州立大學的天體物理學家,他和 其他行星獵手於11月13日至17日在懷俄明州拉勒米市會面,以規劃更好的方法來搜尋地球以外的生命。許多人開始爭辯說,宜居性的標準定義——行星表面有液態水——不應該是指導系外行星探索的因素。相反,科學家們說,該領域應該關注探測外星生命的機會,如果它存在的話。

“行星可能宜居,但沒有生命會產生任何影響,”德施在會議上告訴研究人員。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

事實證明,水世界可能是尋找生物最糟糕的地方之一。會議上展示的一項研究表明,一個被海洋覆蓋的行星可能會缺乏磷,磷是一種地球生命不可或缺的營養物質。其他工作得出結論,即使被更深的水淹沒的行星也會是地質死亡的,缺乏在地球上滋養生命的任何行星過程。

“宜居性不僅是找到外星生命形式深呼吸的訊號,”日本宇宙航空研究開發機構宇宙科學研究所的天文學家和系外行星研究員伊麗莎白·塔斯克說。她說,這也關乎行星的地質學和化學如何相互聯絡,創造一個受歡迎或充滿敵意的環境——使尋找地外生命變得複雜。

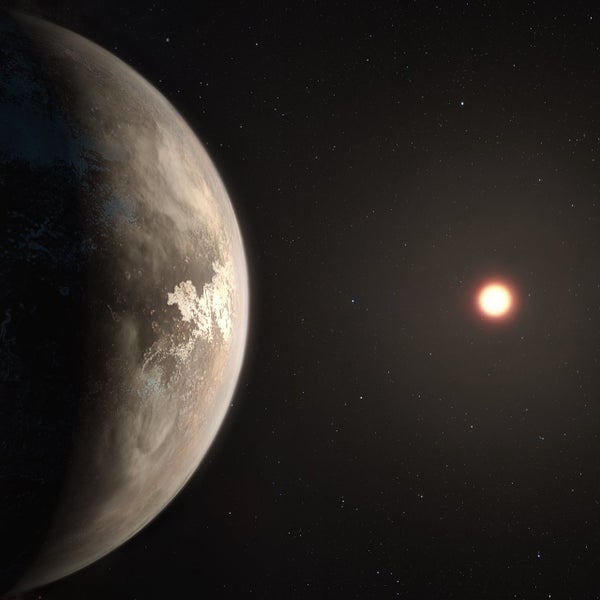

衝浪和草皮

天文學家已經編目了數千顆系外行星,其中十幾顆可能適宜居住。最近的一顆,於11月15日宣佈,是羅斯128b,它距離地球3.4秒差距(11光年)。它類似於科學家們花費數十年時間尋找的目標:一顆圍繞附近恆星執行的地球大小的行星,可能位於允許液態水的合適距離。

這些行星中的大多數都具有一些阻止它們成為真正地球雙胞胎的品質。例如,羅斯128b圍繞一顆涼爽的矮星而不是類太陽恆星執行。但塔斯克說,科學家們用來對世界宜居性進行排名的常用指標,例如它相對於恆星的位置或它與地球的相似程度,是誤導性的。

為了弄清楚如何分配寶貴的觀測時間,一些科學家建議將目標對準像地球一樣被認為海洋和陸地混合的行星。這是因為表面只有水的世界可能無法獲得以可以支援生命的形式存在的關鍵營養物質——如果它是基於與地球生命相同的化學物質。

“我們有這樣一種刻板印象,即如果我們有海洋,我們就有生命,”亞利桑那州立大學的微生物生態學家苔莎·費舍爾說。但她最近的工作與這種觀點相矛盾。費舍爾和她的同事研究了在一個“水行星”上會發生什麼,該行星的表面幾乎或完全被足夠的水覆蓋,足以填滿地球海洋的五倍。

在地球上,雨水撞擊岩石會將磷和其他營養物質衝入海洋。但費舍爾在拉勒米會議上報告說,如果沒有裸露的陸地,磷就無法隨著時間的推移豐富水行星上的水。她說,不會有海洋生物(如浮游生物)在行星大氣層中積累氧氣——使這種型別的世界成為尋找生命的糟糕之地。

溼毯子

亞利桑那州立大學的地質學家凱曼·溫特伯恩說,最溼潤的行星會遇到另一種麻煩,他分析了擁有多達50個地球海洋水量對整個行星的影響。溫特伯恩發現,所有液體的巨大重量會對海底施加如此大的壓力,以至於行星內部根本不會融化。

行星至少需要一些內部融化來維持地質活動,例如板塊構造,併為生命提供合適的地球化學環境。在這種情況下,溫特伯恩說,“太多的水也是過猶不及。”

富含水的世界很容易形成。塔斯克說,許多行星很可能在遠離其母恆星的地方形成,在寒冷的溫度下,它們可以由岩石碎片和大量冰塊結合而成。如果這樣的行星後來遷移到更靠近其恆星的地方,冰就會融化並將表面覆蓋在廣闊的海洋中。人們認為圍繞恆星TRAPPIST-1執行的七顆小型行星中的一些行星表面有大量的水,該恆星距離地球12.6秒差距(41光年)。

塔斯克說,天文學家需要更深入地思考行星如何隨著時間推移而演化,而不是本能地研究這些水世界。“我們需要仔細考慮選擇合適的行星,”她說。

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡計劃於2019年發射。一旦進入太空,該望遠鏡將花費大量時間研究潛在的類地世界。研究人員已經開始分析系外行星大氣層中的氧氣、甲烷或其他“生物特徵”氣體可能如何在望遠鏡的視野中出現。

在拉勒米會議即將結束時,與會者投票表決科學家是否會在2040年之前找到系外行星上存在生命的證據。他們並不樂觀:47人說不,29人說是。但更多的人願意打賭,在2050年代或2060年代會在另一個世界上發現生命。

這大概有足夠的時間來解決關於哪些世界是最佳目標世界的爭論。

本文經許可轉載,並於2017年11月20日首次發表。