除了少數行為主義的保守派,幾乎沒有人會猶豫將同情心歸於他們的狗。但狗是人類最好的朋友,被普遍認為具有許多人類的情感。儘管我們對犬類有如此多的同情心,但在承認動物王國的其他地方存在同情心時,我們一直很吝嗇,將其視為人類特有的特徵。然而,這種看法正在改變,越來越多的研究表明,同情心不僅存在於其他動物身上,而且還顯示出其微妙之處和例外情況。它們也為我們如何發展出關愛他人的能力提供了一些有趣的啟示。

早期研究

過去十年同情心研究的激增,重振了半個多世紀前開始的研究方向。1959年,心理學家羅素·丘奇 (Russell Church) 在《比較與生理心理學雜誌》上發表了一篇論文,題目頗具挑釁性,題為“大鼠對其他大鼠痛苦的情緒反應”。丘奇首先訓練大鼠透過按壓槓桿來獲取食物。他發現,如果一隻正在按壓槓桿的大鼠看到另一隻籠子裡的大鼠因帶電籠底而受到電擊,第一隻大鼠會中斷其活動——這是一個非凡的結果。為什麼這隻大鼠不繼續獲取食物而只是忽略另一隻動物的畏縮呢?更大的問題是,停止按壓槓桿的大鼠是在擔心它們的同伴,還是隻是害怕自己也會發生不好的事情。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

丘奇的工作激發了20世紀60年代短暫的研究熱潮,調查動物中“同情”、“同情心”和“利他主義”的存在。為了避免同事們令人煩惱的懷疑,研究人員確保將他們的研究主題放在引號中;當時盛行的行為主義氛圍使提及動物情感成為一種禁忌。再加上傳統上強調自然的陰暗面,這種禁忌確保了這些研究在很大程度上被忽視。

與此同時,人類的同情心成為一個受人尊敬的研究課題。首先,在20世紀70年代,出現了對幼兒同情心的研究;然後在20世紀80年代,是對成年人的研究。最後,在20世紀90年代,研究人員開始將人類置於腦部掃描器中進行監測,當他們觀看處於痛苦或苦惱中或面部表情厭惡的其他人時——揭示了許多關於大腦活動的有趣發現。這個領域現在每週都會產生新的文章。但在相當長一段時間內,動物研究滯後了。

古老的悲傷

這種緩慢的步伐在十多年前開始改變。緩慢但穩步地,在丘奇的大鼠研究大約50年後,同情心的進化起源成為一個熱門話題,重燃了人們對動物是否體驗到這種複雜且對社會至關重要的與他人的聯絡的研究興趣。密歇根大學的心理學家斯蒂芬妮·D·普雷斯頓 (Stephanie D. Preston) 和我曾論證,一種基本的神經過程,最初在我們動物祖先中發展起來,甚至是我們人類才具備的複雜型別的同情心的基礎。看到另一個人處於某種情境中會重新啟用我們自己處於類似情境時的神經表徵;反過來,這種大腦活動會產生一種類似於我們關注物件身體狀態的狀態。因此,看到別人的痛苦可能會導致我們分享痛苦。

兩匹冰島馬互相依偎。圖片來源:Liz Tormes

如果齧齒動物表現出同情心,那麼這種能力可能確實很普遍。一項小鼠研究表明,對籠舍夥伴的同情心比對陌生鼠的同情心更強。圖片來源:Renaud Visage,Getty Images

這種同情能力在人生的第一天就已到位。您可以在任何婦產科病房看到它,只要其中一個新生兒開始哭鬧,所有新生兒都會開始哭鬧。人工噪音無法引起相同的反應:嬰兒對他們自己物種的求救訊號特別敏感。我曾在幼年恆河猴身上看到過類似的苦惱蔓延。有一次,當一隻幼猴被咬傷時,它不停地尖叫,很快就被其他幼猴包圍了。我數了數,有八隻幼猴爬到可憐的受害者身上,互相推搡、拉扯和推擠,也推擠著第一隻幼猴。這種反應似乎是自動的,彷彿其他幼猴和受害者一樣心煩意亂,並且試圖安慰自己和它們的同伴。

雄獅互相問候。圖片來源:James Hager,Getty Images

對兒童同情心的研究始於衡量他們對被指示哭泣的家庭成員的反應。非常年幼的兒童會接近並觸控或撫摸受困的親屬。這種反應被稱為同情關懷。

現在我們知道,一些動物也會這樣做。研究人員已經觀察到狗、大象和靈長類動物的安慰反應。例如,當一隻黑猩猩攻擊了另一隻黑猩猩後,旁觀者會走過去輕輕地擁抱受害者,直到他或她停止尖叫。

安慰的傾向是如此強大,以至於俄羅斯科學家娜傑日達·拉迪金娜-科茨 (Nadezhda Ladygina-Kohts) (又名納迪亞·科茨 (Nadia Kohts)),大約在一個世紀前撫養了一隻幼年黑猩猩,她說,如果她照看的猩猩逃到了她家的屋頂上,只有一種方法可以把它弄下來。拿出食物是行不通的:唯一的方法是她坐下來哭泣,彷彿她很痛苦。幼猿就會從屋頂衝下來,用胳膊摟住她。

對倭黑猩猩的研究表明,同情關懷與情緒調節有關。最擅長應對精神痛苦的幼年倭黑猩猩(如果受到驚嚇或苦惱,它們的尖叫聲較少)也是第一個向處於苦惱中的其他倭黑猩猩提供安慰的。它們之所以能夠安慰他人,是因為它們更好地控制自己情緒的能力。情緒控制也是人類同情心的主要因素。人類和猿類之間有如此多的相似之處——包括女性比男性更容易表現出同情心的傾向——最簡約的假設是,這兩個物種的行為都反映了相同的機制,這種機制可能與哺乳動物一樣古老。

一項最嚴謹且特別具有啟發性的動物同情心研究來自戴爾·J·蘭福德 (Dale J. Langford),當時是麥吉爾大學的心理學研究生,以及她在2006年發表的一篇論文中的同事,題為“疼痛的社會調節作為小鼠同情心的證據”,於2006年6月30日發表在《科學》雜誌上。(請注意,這次“同情心”一詞沒有引號;這種缺失反映了日益增長的共識,即個體之間的情感聯絡可能在人類和其他動物中具有相同的生物學起源。)

這項研究的靈感來自蘭福德和她的實驗室主任、疼痛遺傳學家傑弗裡·S·莫吉爾 (Jeffrey S. Mogil) 發現的一個有趣的難題:當他們在涉及輕微電擊腳部的實驗中測試來自同一籠舍的小鼠時,研究人員注意到,小鼠接受測試的順序似乎會影響它們的疼痛反應。第一隻小鼠總是比最後一隻小鼠表現出更少的疼痛跡象。最後一隻小鼠是否因為看到其他小鼠感到疼痛而對疼痛變得敏感?還是有其他原因在起作用?

為了找出答案,蘭福德、莫吉爾和他們的同事設計了一個實驗,其中成對的小鼠接受所謂的扭體測試。在每次試驗中,將兩隻小鼠放入兩個透明的有機玻璃管中,以便它們可以看到彼此。給其中一隻或兩隻小鼠注射稀釋的乙酸,已知乙酸會引起輕微的胃痛。小鼠會用特徵性的伸展運動來回應這種不適。(這與其說是“扭動”,不如說是一種不安的躁動。)研究人員發現,如果一隻注射了乙酸的小鼠的夥伴表現出相同的行為,那麼它會表現出更多的這種運動,而不是它的夥伴沒有注射乙酸的情況。最重要的是,這種增加的表現只發生在籠舍夥伴的小鼠對中。

雄性(而非雌性)小鼠在目睹一隻陌生的雄性小鼠感到疼痛時,表現出另一種有趣的現象:它們自身的疼痛敏感性實際上會下降。這種反同情反應只發生在彼此不認識的雄性小鼠對中,這可能是競爭程度最高的小鼠對。這種競爭是在抑制它們的反應,還是它們對陌生的老鼠感到較少的同情心?

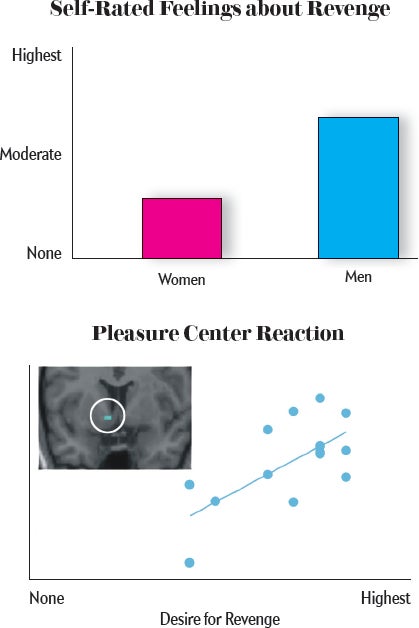

(這種性別效應讓我想起了塔尼亞·辛格 (Tania Singer),當時在蘇黎世大學,和她的同事們在2006年初在《自然》雜誌上發表的一項關於人類幸災樂禍的精彩研究。研究人員發現,在男性和女性中,看到剛剛與自己合作的人感到痛苦會啟用與疼痛相關的大腦區域。但如果一個男人覺得他在之前的交往中受到了另一個男人的不公平對待,那麼當他看到對方的痛苦時,他大腦的快樂中樞就會亮起來。這種男性對競爭對手的反感可能是一種哺乳動物的普遍現象。)

最後,蘭福德和她的同事們還讓成對的小鼠接觸不同的疼痛來源——如之前的乙酸和輻射熱源,如果小鼠不移開,輻射熱源會引起疼痛。觀察到籠舍夥伴遭受胃痛的小鼠更快地從熱源撤離。換句話說,小鼠的反應不能歸因於單純的模仿,因為看到同伴感到疼痛的小鼠似乎對任何疼痛都變得敏感。

同情心的基礎

我非常欣賞這項研究。這不是我們現在會對靈長類動物施加的那種操作,但它在很大程度上證實了20世紀60年代的初步結論,並具有更多受試者和更嚴格控制的優勢。儘管它不能證明小鼠感受到替代性的情緒,但它表明它們體驗到自己經歷的替代性增強。

這種證明使在人類之外談論“同情心”成為合理——至少在某些情況下是這樣。在這裡,我們發現心理學家(傾向於從自上而下的過程進行思考)和生物學家(傾向於從自下而上進行思考)之間存在有趣的分歧。自上而下的觀點考慮了最先進形式的同情心,例如將自己置於他人的“位置”並想象他或她的處境,並想知道這種能力是如何產生的;不可避免的答案是高階認知,甚至可能是語言。然而,僅僅想象別人的處境並不構成同情心。這種想象可能是一種冷冰冰的事情,就像理解飛機如何飛行一樣。同情心需要情感的投入。

在這裡,自下而上的觀點提供了更好的視角。當我們對看到某人表現出情感做出反應並構建對他人處境的高階理解時,這個過程確實涉及——在人類和一些其他大腦較大的動物中——大量的認知。但情感聯絡先於一切;理解和想象隨之而來。小鼠實驗表明,這個過程的情感成分至少與我們早期的哺乳動物祖先一樣古老,並且深深地紮根於我們體內。

同情心是一種痛苦,那為什麼要費心呢?

作者:佩吉·梅森 (Peggy Mason)

正如弗朗斯·德瓦爾 (Frans B. M. de Waal) 在主要文章中指出的那樣,生物學連續性的原則應該使小鼠的行為方式與靈長類動物(包括人類)中看到的同情行為相似,這一點不足為奇。戴爾·J·蘭福德 (Dale J. Langford) 在麥吉爾大學及其同事於2006年進行的研究以驚人的方式支援了這一觀點。

例如,人們很容易用動物(我們認為它們只有初步的認知能力,例如小鼠)的同情行為來解釋,理由是看到一隻受苦的同伴小鼠只會引起自動的恐懼反應。蘭福德的研究透過發現小鼠僅對籠舍夥伴表現出同情反應,從而削弱了這種解釋;小鼠似乎遠遠超出了因受傷而感到恐懼的程度,而是考慮了受傷方是誰——朋友、家人、敵人還是陌生人。這種反應是朝著類似人類的社會情感邁出的重要一步——關心熟人勝過關心陌生人,正如我們對受傷的人的同情因該人是外國人、本國同胞、同學還是直系親屬而異。

痛苦的反映

那麼,大腦如何實現一般的同情心,特別是對痛苦的同情心呢?一種流行的理論涉及映象神經元,這是二十多年前由賈科莫·裡佐拉蒂 (Giacomo Rizzolatti) 和他的同事在義大利帕爾馬大學發現的。在裡佐拉蒂 1996 年的原始研究中,他和他的同事發現,猴子前額葉皮層的前運動神經元——當猴子準備特定的運動(例如伸出手去抓東西)時,這些神經元會例行放電——當猴子僅僅觀看另一隻猴子或人類執行相同的任務時,也會以類似的模式放電。關於同情共情的情感,其想法是,與情感相關的神經元具有映象功能,因此當一個人觀看所愛的人體驗痛苦時,這些神經元會放電併產生一種情感狀態,非常類似於觀看者自己受到痛苦刺激時的感覺。

大腦如何實現同情心?一種常見的答案涉及映象神經元,即腦細胞(例如此處概念圖中所描繪的那些),當受試者目睹另一隻動物或人執行任務——或體驗痛苦時,這些腦細胞會做出反應。圖片來源:Getty Images

映象神經元構成情感共享的神經基質的觀點具有誘人的吸引力,但它存在許多基本問題。正如格雷戈裡·希科克 (Gregory Hickok) 在他的著作《映象神經元的迷思》(W. W. Norton,2014)中所闡述的那樣,映象神經元在同情心中發揮任何作用都取決於這些神經元不僅能夠發出運動動作的訊號,例如伸手去拿花生,而且還能發出該動作背後的意圖——例如,吃花生的願望。這不太可能。相同的運動可能被用來實現無數不同的目標。在動作發生時,當映象神經元放電時,該動作的最終目標尚未揭示。因此,映象神經元可能在促進運動動作中發揮作用,而不是編碼意圖。映象神經元是同情心基礎的假設的第二個主要絆腳石是,在人類大腦的任何區域都沒有關於這些神經元的結論性證據。

同情心大腦

如果映象神經元不是負責在個體之間共享痛苦體驗的原因,那又是什麼呢?首先,很明顯,當談到疼痛時,自己體驗疼痛和觀看他人體驗疼痛會啟用人類大腦中重疊但不完全相同的區域。芝加哥大學心理學教授讓·德塞蒂 (Jean Decety) 的工作表明,在情緒喚醒中重要的大腦區域,例如中腦導水管周圍灰質和前扣帶皮層,在自身疼痛期間比在他人疼痛期間更共同啟用,儘管這兩個區域在兩種疼痛條件下都被啟用。另一方面,內側前額葉皮層(對執行功能和自我調節至關重要的區域)的啟用在他人疼痛期間比自身疼痛期間與前扣帶皮層的活動更相關。因此,儘管對人類大腦成像資料進行按數字填色的解釋具有吸引力,但單個大腦區域並不能決定個體的情感體驗。相反,涉及大腦特定區域之間複雜連線的迴路會影響我們對自身和他人的感受的解釋。

蘭福德和她的同事們令人興奮的工作向我們展示了一隻小鼠可以辨別另一隻小鼠的痛苦體驗,甚至可以改變自身的行為作為結果。這可能與一個人向另一個處於痛苦中的人提供的以他人為中心的關懷並不完全相同,但這比最初認為的更接近人類體驗的生物學步驟。

佩吉·梅森 (Peggy Mason) 在芝加哥大學神經生物學系工作。在撰寫本文的部分啟發下,她將她的科學重點轉向大鼠的同情幫助行為。

輪流是公平的

同情心可能會因情境而異(圖表)。在一項研究中,男性和女性首先與伴侶合作,然後看到該伴侶體驗痛苦。在男性中,如果伴侶在早前的交往中不公平,伏隔核(底部插圖中的藍色斑點)中的快樂中樞就會被啟用,表明復仇感更強。

來源:“同情神經反應受他人感知公平性的調節”,作者:Tania Singer 等人,《自然》,第 439 卷;2006年1月26日;Tania Singer 惠贈 (插圖)

作者解答讀者提問

與大多數線上新聞專欄一樣,ScientificAmerican.com 上的“Mind Matters”邀請讀者評論和提問。然而,與許多此類專欄不同的是,諮詢通常由主要研究人員回答——其中包括關於最新論文的帖子作者和其他科學家網站訪問者——以及《大眾科學》的編輯。以下抽樣包括讀者和弗朗斯·德瓦爾 (Frans B. M. de Waal) 之間的交流。——編輯

總是讓我感到困惑的是,在支援特定例項的證據確鑿之前,對動物的任何擬人化都被認為是“不科學的”。奧卡姆剃刀原理引導人們走向相反的觀點。如果我們接受某些型別的行為是由人類特定的情感或精神狀態驅動的,那麼由此可推斷,在沒有充分證據證明相反的情況下,最簡單的假設是相似的行為是由動物相似的內在狀態驅動的。任何可以用來駁斥動物中這一點的論點同樣適用於人類。為什麼存在虛假的二分法?這毫無道理。——Kevin M.

簡而言之,奧卡姆剃刀原理與解釋有關,並指出要素不應超出必要地增加。動物能夠產生同情心比它們不能產生同情心要複雜得多。我們絕對沒有理由假設我們的行為模式與動物的行為模式有任何相似之處。這樣做將違反奧卡姆剃刀原理,而不是相反。為了避免混淆,最好等待此類理論得到研究的支援,然後再思考這些理論可能意味著什麼。——Nick Coad

德瓦爾回覆:從認知的角度來看,假設動物具有同情心確實不是很簡約。這通常是奧卡姆剃刀原理在心理學中的解釋方式。然而,這是一種達爾文前的解釋。我在其他地方(《哲學專題》,第 27 卷,第 255–280 頁;1999 年)論證過,還有第二種簡約:進化簡約。這假設如果兩個相關的物種在相似的情況下表現出相似的行為,那麼最簡單的假設是它們行為背後的心理也相似。另一種選擇是假設相似行為的單獨進化,這既不特別優雅也不經濟。所以,您可以選擇!我個人選擇達爾文版本的奧卡姆剃刀原理。