以下文章經許可轉載自 The Conversation,這是一個報道最新研究的線上出版物。

考古學家已經確定了可能是歐洲最古老的人造巨型結構,它位於德國梅克倫堡灣波羅的海水下 21 米處。 這個被稱為“閃爍牆”的結構是一堵連續的矮牆,由 1500 多塊花崗岩石塊構成,綿延近一公里。 證據表明,它是由舊石器時代的人類在 11700 年至 9900 年前建造的,很可能是為了幫助獵捕馴鹿。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續看到關於發現和塑造我們當今世界的想法的具有影響力的故事。

調查梅克倫堡灣的考古學家使用了一系列水下裝置、取樣方法和建模技術來重建古代湖床及其周圍景觀。 這表明,“閃爍牆”位於一條東西走向的山脊上,南部有一個 5 公里寬的湖盆,比山脊低幾米。

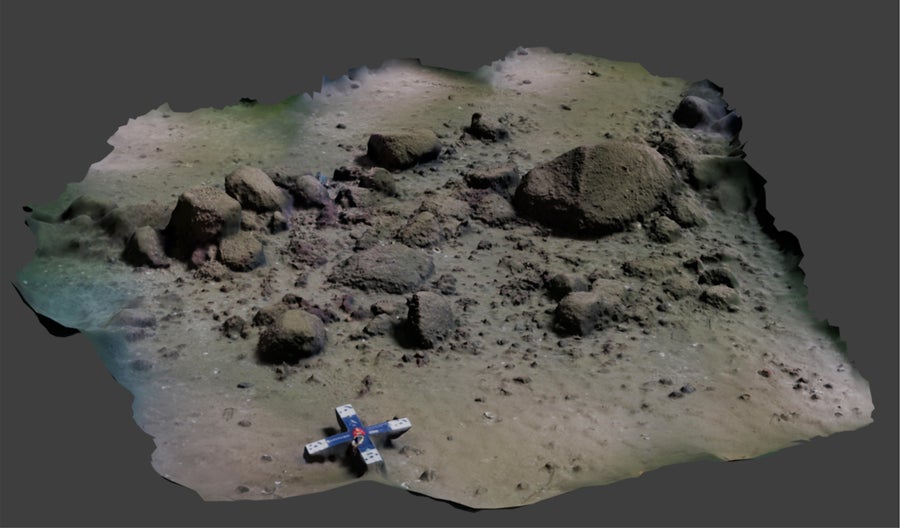

一個考古潛水隊拍攝了牆體的各個部分,證實了“閃爍牆”是人為而非自然形成的。 照片顯示,它由 288 塊非常大的巨石組成,這些巨石可能是由退去的冰川遺留下來的,並由 1673 塊較小的石頭連線在一起。

這些較小的石頭似乎是從附近收集的,因為牆體正北方的區域比更北方的區域石頭要少得多。 由此形成的結構高度略低於一米,寬度達兩米,在其 971 米的長度上具有顯著的規則性。

不同的景觀

在其建造時期,西北歐的景觀和海景與今天截然不同。 隨著較冷的更新世結束和較溫暖的全新世開始,氣候開始變暖。 海平面遠低於現在,大冰川覆蓋了芬諾斯堪的亞的大部分地區。

這個 3D 模型展示了波羅的海下的石牆“閃爍牆”的一小段。 影像底部的比例尺為 50 釐米。 來源:羅斯托克大學 P. Hoy,使用 Agisoft Metashape 建立的模型:LAKD M-V J. Auer

波羅的海盆地周圍的陸地正在迅速上升,從退去的冰川的重壓下釋放出來,並將被稱為約爾迪亞海的半鹹水水體轉變為淡水安琪魯斯湖。 大不列顛是歐洲大陸陸地的一個半島,一片廣闊的低地平原被稱為多格爾蘭,從諾福克延伸到荷蘭。 馴鹿、歐洲野牛和野馬的獸群在其稀疏的森林景觀中遷徙。

在文化方面,這個時期,被稱為晚期舊石器時代晚期,以當時人們的技術創新為標誌。 狗最近被馴化; 存在區域上不同的石制投射點形式; 並且經常使用裝飾過的骨頭和鹿角魚叉,以及用於瞄準遷徙獵物的專業狩獵策略。

“閃爍牆”的鑑定現在表明,舊石器時代的獵人比以前認為的更有意識地管理他們的景觀,以幫助他們的狩獵活動。

牆壁和景觀中其他特徵的建造對我們來說很熟悉,特別是在為農業圈地的背景下。 以狩獵和採集野生資源為生的當代和古代社會也已知透過建造石牆等特徵來改變他們的環境。 這些被用於各種目的,包括捕魚、貝類採集和狩獵。

研究人員將“閃爍牆”與考古記錄中其他長度和建造型別相似的結構進行了比較,這些結構已在中東、北美、加拿大和格陵蘭島被發現。 這些結構被解釋為是為了驅趕獵物狩獵的目的而建造的。 在這種策略中,獵人利用地形和建造的特徵來獲得對其獵物的優勢,方法是將獵物的移動引導到它們更容易受到其他獵人攻擊的位置。

“閃爍牆”與其他這些結構的相似性,以及其在水體附近的建造,導致了該牆是為同一目的而建立的建議。 湖本身也可能在這種策略中被使用。

支援性證據

來自德國的一個考古遺址支援了這種解釋,該遺址是Stellmoor,位於漢堡以北,其年代可追溯到“閃爍牆”可能建造的最晚時間。

該遺址位於一個狹窄山谷的盡頭,在那裡發現了數千塊馴鹿骨骼——其中一些帶有狩獵衝擊痕跡、燧石點,甚至松木箭桿——儲存在古代湖泊沉積物中。 Stellmoor 的狩獵證據表明,馴鹿在被趕下山谷進入湖泊時被箭射殺。

雖然 Stellmoor 沒有考古證據表明人們曾故意創造或改變景觀以提高他們的狩獵成功率,但這表明了景觀地形是如何被獵人利用的。“閃爍牆”的建造提供了證據,表明舊石器時代的人們將這種程度的計劃和協調更進一步。

它表明他們非常瞭解並理解獵物的本能,以至於他們能夠預測獵物的移動方式——以及當面對像“閃爍牆”這樣的人工障礙物時,獵物會如何反應。

這座巨大的狩獵建築的發現在歐洲是獨一無二的。 它最古老可追溯到 11700 年前,是世界上最古老的例子之一,可能比約旦Jibal al-Gadiwiyt的一個沙漠狩獵“風箏”早一千多年。

“閃爍牆”為我們理解上一個冰河時代末期人們設計的高度熟練和專業的狩獵策略增加了一個新要素——這些策略在不同的景觀中持續使用了數千年。 而這些發現不太可能止步於此。

梅克倫堡灣有可能揭示更多同等重要的考古證據。 研究人員不排除可能會發現另一堵牆或其他相關特徵,它們被埋藏在古代湖泊後來的沉積物之下。

如果在該遺址出土武器、工具或動物遺骸,這將揭示有關其使用性質和持續時間的資訊——以及對波羅的海舊石器時代獵人複雜生存策略的更深入的見解。

本文最初發表於 The Conversation。 閱讀 原文。