為了保護醫護人員的安全,以及幫助病情嚴重的 COVID-19 患者呼吸,世界各地都迫切需要防護裝備和呼吸機。面對需求的大幅增加和供應鏈的停滯,工程師們正在努力重新設計裝置,以便可以在專業工廠之外生產。

佐治亞理工學院的生物工程師薩德·巴姆拉表示,學術機構的研究人員正在借鑑獨立創客運動的精神。“我們正在利用整個現有的社群,”他說,並指出許多城市都有 DIY 愛好者的俱樂部。這些人經常在製作實驗室和創客空間裡做義工。現在,COVID-19 大流行給他們帶來了一個獨特的問題。“人們都在響應號召,”巴姆拉說,“他們正在發揮他們的創造力和解決問題的能力。”

自己動手的方法在口罩方面最為明顯:愛好者們正在分享設計和說明,使業餘愛好者可以縫製自己的可清洗口罩。有些人將這些口罩捐贈給醫院,但在醫療環境中,這種非官方裝備只能作為最後的手段。先前的研究表明,雖然自制面部防護可以減少微生物的傳播,但它們不如專業生產的手術口罩有效。這種差異部分原因是手術口罩是由能夠更好地阻止人類打噴嚏和咳嗽時噴出的攜帶病毒的飛沫的材料製成的,而許多自制口罩所用的棉等織物則不如這些材料。一些醫院沒有依賴個人的捐贈,而是將醫用級材料傳送給包括時裝設計師克里斯蒂安·西里亞諾和俄亥俄州一個阿米什社群在內的多家服裝製造商,他們已經開始批次生產更不透水的口罩和防護服。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造當今世界的發現和想法的重要故事的未來。

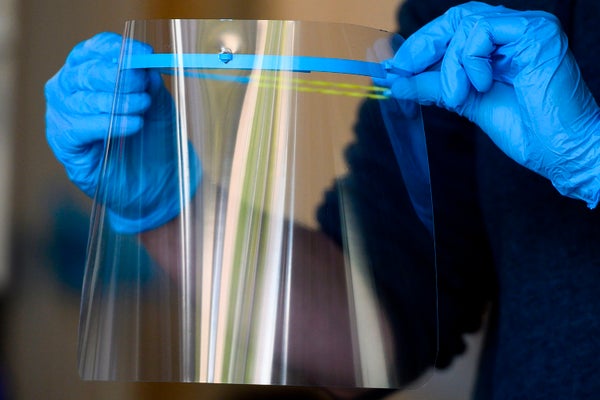

但是口罩只是醫護人員需要的個人防護裝備中的一個要素,而且它們不需要重新設計就可以用縫紉機批次生產。面罩等裝備——佩戴者將其綁在前額以提供額外屏障來防止飛沫的透明塑膠片——是另一個故事。有可能用一塊塑膠片和紮帶或橡皮筋來 臨時 製作這種裝置,但是這個過程和結果對於大規模生產來說會過於耗時且不合適。相反,工程師們想出了幾種方法來製作可以使用 3D 印表機和雷射切割機大量生產的面罩。

面部防護

巴姆拉是第一個採用 DIY 方法來應對冠狀病毒裝置的團隊的成員之一,該團隊在業務通訊平臺 Slack 上進行協調。尼古拉斯·莫澤表示,當他第一次加入名為有益工程的團隊時,該團隊大約有 300 名成員。當其重點轉移到抗擊冠狀病毒的設計時,截至撰寫本文時,成員人數已膨脹到數千人。莫澤擁有專案經理的經驗,他成為了旨在開發防護裝備的 MASKproject 子組的負責人。MASKproject 迅速開始改進兩種面罩,最終專注於一種摺紙式設計。任何商用模切機、雷射切割機或水射流機都可以從一塊平坦的塑膠片上切割出開源設計,然後將其手工摺疊成合適的三維形狀。

莫澤說,他的團隊的面罩已經以每週約 10,000 個的速度送往包括新奧爾良、馬薩諸塞州和加利福尼亞州的五家醫院。其他組織也紛紛效仿:麻省理工學院和杜克大學健康系統都宣佈他們的研究人員開發並測試了自己的面罩原型。與 MASKproject 的設計一樣,麻省理工學院的面罩是在模切機上生產然後手工摺疊的,而杜克大學健康系統的面罩則使用 3D 列印的頭帶。

在所有這些情況下,新的面罩都可以在相對常見的機器上生產——雷射切割機、模切機和 3D 印表機在許多通常不生產醫療裝置的創客空間、實驗室和生產設施中都可以找到。莫澤的團隊希望與各種合作伙伴合作生產其裝置,他說。“從做活字印刷的小商店(他們將紙張切割成各種形狀)到擁有滾筒模切機的大型工廠(他們每天可以生產數十萬個[面罩]),”莫澤補充說。透過這種所謂的分散式製造模型生產的裝置然後流向中央樞紐進行質量控制和消毒,然後再運往醫院。“這個專案的一個迷人之處在於,從未有過這種分散式製造,”他說。“這種規模的分散式製造從未做過。而且供應鏈正在以驚人的速度與所有這些人一起得到解決。”

需要 N95 口罩

雖然分散式製造具有速度快的優點,但它需要重新設計裝置,以便可以使用諸如 3D 印表機之類的機器而不是專用裝置來生產物品。並非所有新設計都符合嚴格的醫療標準,這些標準對於現在嚴重稀缺的主要物品(N95 呼吸器)尤其重要。手術口罩可以阻止飛沫,但病毒仍然可以擠過材料。當空氣中充滿病毒顆粒時,會出現這種情況,而當醫生給病情嚴重的冠狀病毒患者進行通氣時,就會發生這種情況。為了在這種情況下保護自己,醫療專業人員會戴上 N95 呼吸器。這些口罩緊貼皮膚,只允許空氣透過一個密集過濾器進入,該過濾器可阻擋 95% 的非常小的顆粒,同時仍允許佩戴者在不過度費力的情況下呼吸。

N95 內的過濾器由聚丙烯製成,這種材料目前供不應求。因此,莫澤和他的同事們正在設計一種可以使用其他物質的類似裝置。“我們已經設計並製作了原型,並且正在測試一種與過濾器無關的面罩,作為 N95 的替代品,”他說。MASKproject 呼吸器由一個可以緊貼面部的 3D 列印底座組成。該產品有一個前格柵,迫使空氣透過一堆過濾材料進入,包括高效微粒空氣過濾器,“其顆粒規格與 N95 相同。因此,它們沒有被評為這樣使用,但它們具有類似的分類,”莫澤說。他的團隊目前正在測試這些裝置的過濾性和透氣性。

然而,MASKproject 的裝置不太可能透過認證 N95 呼吸器必須透過的所有監管障礙。“像 N95 呼吸器這樣的產品確實要經過嚴格的測試過程才能達到該級別的資格,”北卡羅來納州立大學的工業和系統工程教授朱莉·斯旺說。但是當前的大流行不會等待測試:美國食品藥品監督管理局最近宣佈,在緊急情況下,美國組織可以求助於諸如 KN95 之類的替代品,這是在中國使用的可比較的防護罩。莫澤認為他的團隊的 N95 替代品是一個類似的備用選項。“MASKproject、我和有益工程師——我們不是在製造醫療裝置,”他說。“我們正在製造通用產品,我們正在按照與短缺的同類裝置相同的國際標準對其進行測試。但它們沒有經過認證,不受監管,也不適用於醫療用途。”莫澤指出,醫院可以要求 MASKproject 的裝置,“但它們根本不是作為醫療用途銷售的。”儘管有此宣告,他說,他的團隊正在尋求美國食品藥品監督管理局和美國疾病控制與預防中心下屬的國家職業安全與健康研究所的認證。

呼吸機重新設計

與 N95 呼吸器一樣,呼吸機也必須符合極其嚴格的標準。當 COVID-19 患者血液中的氧氣含量降至危險水平時,這些機器會嘗試為他們呼吸。但是,即使製造商提高了生產速度,這些複雜而昂貴的裝置在世界各地仍然供應有限。

“在英國,問題在於我們的呼吸機制造商非常出色——但目前的年生產能力約為 2,000 臺,”牛津大學的工程師馬克·湯普森說。他指出,該國將需要比這多得多的機器,以支援未來幾個月內估計需要它們的 COVID-19 患者人數。“僅僅擴大我們任何一家呼吸機制造商的生產規模是不可能的,”他說。“它需要一個完全不同的解決方案。”

湯普森是幾位帶頭開發一次性呼吸機替代品的研究人員之一,其靈感來自於現有的產品:擠壓袋,這種袋子是醫護人員在緊急情況下用來手動控制病人呼吸的。透過氧氣供應和一個自動擠壓和釋放過程的裝置,這種裝置可以幫助感染者長時間呼吸,其方式類似於呼吸機。在這種情況下,湯普森的團隊希望用現成的零部件來實現自動化過程,以使該裝置更容易製造。“本質上,它圍繞著這樣一個想法:擁有大量廣泛可用的一次性物品,這些物品都是面向患者的裝置,”他說。經過一個飛速發展的兩週開發期後,湯普森和他的同事們開始測試他們的呼吸機替代品,名為OxVent。他們目前正在進行第二輪測試,以獲得英國藥品和醫療保健產品監管機構的批准,該機構類似於美國的 FDA。一旦開發人員獲得批准,他們計劃讓醫療裝置製造商 Smith+Nephew 生產他們的開源設計。

OxVent 是為加快生產速度而重新設計呼吸機的早期嘗試,但它不是唯一的競爭者。三個不同的物理學家小組開發了他們自己的緊急呼吸機原型。本月,CoVent-19 挑戰賽發起了一項公開競賽,徵集新的呼吸機設計。計劃是在短短兩個月內完成開發。

這些設計不會像常規呼吸機那樣複雜。例如,湯普森指出,他團隊的產品在用於一名患者後必須丟棄。它還將缺乏全尺寸呼吸機所擁有的監測裝置和警報。另一方面,透過使用莫澤的研究也依賴的那種分散式製造,公司將能夠更快地擴大緊急呼吸機設計的生產。“挑戰在於在疫情高峰期之前[製造]大約20,000臺額外的呼吸機,”湯普森說。“我們認為,透過這種分散式系統,我們有機會做到這一點。”

在此處閱讀更多關於冠狀病毒爆發的資訊 here.