抑鬱症、焦慮症和其他精神疾病也會影響身體健康;例如,它們與心臟病風險增加和預期壽命縮短有關。最近的研究表明,這可能與加速衰老有關——而新的研究發現,一種純粹的心理療法可以產生保護性的生理效應。

瑞典卡羅琳斯卡研究所的臨床心理學家克里斯托弗·芒森領導的一項研究表明,認知行為療法 (CBT) 這種常見的心理療法技術,不僅降低了社交焦慮症患者的焦慮水平,還改善了一些患者的細胞衰老標誌物。這一發現最終可能有助於臨床醫生進行個性化治療。

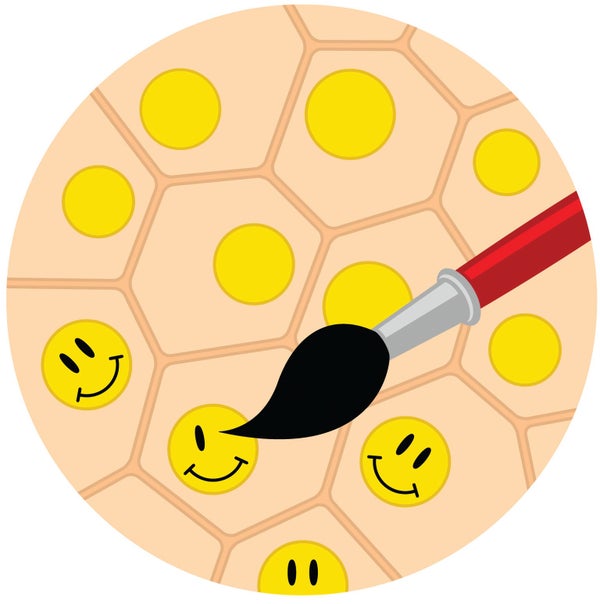

端粒是短的 DNA 序列,它像帽子一樣覆蓋在染色體的末端,以保護染色體免受損傷,並指示細胞年齡。每次細胞分裂以促進生長和修復時,其端粒都會縮短。端粒酶在一定程度上維持著端粒的長度,但最終它們會縮短到細胞無法再分裂的程度,身體衰老的跡象就會顯現出來。端粒也會因高氧化分子(稱為自由基)造成的細胞損傷而縮短。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠持續下去。

許多研究將壓力與端粒縮短聯絡起來。2015 年,阿姆斯特丹大學醫學中心的臨床心理學家約辛·維爾霍芬領導的研究人員發現,患有活動性焦慮症的患者的端粒比緩解期或健康對照組的端粒短。

在這項新研究中,科學家首先從 46 名社交焦慮症患者身上採集了兩次血液樣本,間隔九周。他們測量了受試者的端粒長度以及端粒酶和谷胱甘肽過氧化物酶 (GPx) 的水平,谷胱甘肽過氧化物酶是一種對抗自由基損傷的抗氧化酶。參與者接受了九周的線上 CBT,然後提供了另一個樣本。

在治療前的兩個樣本中,所有測量指標基本保持不變。但之後,受試者的 GPx 水平平均有所升高。在焦慮水平從治療中獲益最多的患者中,端粒酶也升高了,儘管所有參與者的平均活性沒有變化。甚至有跡象表明,端粒酶活性可以預測治療反應。“端粒酶水平最低的人改善幅度更大,”未參與這項研究的維爾霍芬說。“這需要重複驗證,但這是一個未來研究的有趣線索。”

芒森認為,更長的研究可能會顯示端粒本身的變化;九周時間太短,無法做到這一點。儘管如此,這項研究表明,純粹的行為改變可以影響細胞層面的健康。“我們的生物學非常活躍,”芒森說。“而且似乎在短短幾周內,透過行為干預,就能做出相當快的反應。”

“精神病學在心理學和生物學之間劃分得非常清楚,”維爾霍芬說。“這篇論文將這些領域聯絡起來了。”她補充說,這些結果也有助於減輕精神疾病的汙名:“這不僅僅是頭腦中的東西——它也在你的身體裡。”