生命總會找到出路。古生物學家們一遍又一遍地重申這一格言,通常借鑑生物體似乎從地球經歷的五次大規模滅絕事件中反彈的方式。故事是這樣的,這些事件減少了地球上生物物種的數量。而倖存者為生命的再次繁榮奠定了基礎,就像森林可以被火災煥發新生一樣。但一項新的研究表明,古生物學家可能節奏不對。一些最偉大的進化輻射發生在沒有大規模滅絕事件來引發它們的情況下,而且並非每次災難都為新生命打開了空間。

從廣義上講,大規模滅絕與新物種的戲劇性輻射之間的聯絡似乎是直觀的。生物體有其特定的生態位,而滅絕創造了空缺。生物學家,瑞士弗裡堡大學的Daniele Silvestro(未參與這項研究)說,按照這種邏輯,“新物種只能在出現新的空生態位或物種可以勝過另一個物種時才能產生。”

傳統觀點認為,大規模滅絕促進了更大規模的零和博弈。“一個經典的例子是,有人認為哺乳動物直到白堊紀末期的大規模滅絕事件中恐龍競爭者被移除後才能輻射,”英格蘭埃塞克斯大學的資料科學家Jennifer Hoyal Cuthill說,當時小行星撞擊引發了世界第五次大規模物種滅絕。但是,透過使用機器學習演算法分析協作古生物學資料庫中記錄的化石出現情況,Hoyal Cuthill和她的同事發現,生命中最突出的脈衝通常不是發生在世界最嚴重的生物滅絕之後。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

研究人員得出結論,生命的多樣性似乎在不同的時間範圍內發生變化。有時,新物種在沒有大規模滅絕來觸發爆炸性輻射的情況下迅速進化。在其他時候,滅絕危機減少了地球上的生命,而物種形成並沒有立即隨之而來。在白堊紀末期的例子中,一些生物群體——如哺乳動物和鳥類——在物種大滅絕開始之前就已經開始多樣化。隨著時間的推移,多樣性流動的模式比預期的要混亂得多。“當我看到重大進化事件的最初可見影響開始顯現時,我感到非常興奮,”Hoyal Cuthill說。

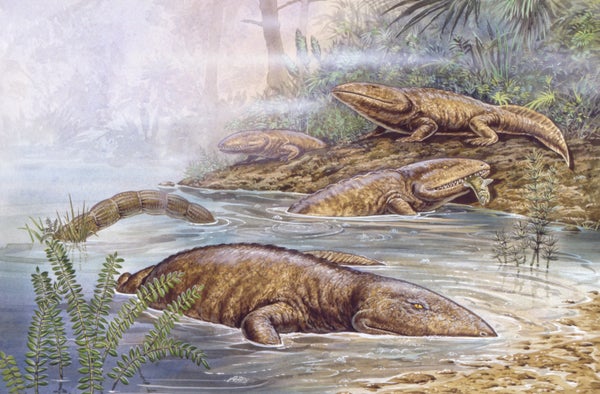

為了追蹤生物多樣性隨時間的變化,研究人員轉向了古生物學資料庫。該團隊從資料庫中選擇了超過127萬個化石資料點,以確定史前生物在各個時代的出現地點和時間。由此產生的圖表講述了一個比大規模滅絕為快速進化輻射清理障礙更復雜的故事。“我們確定的輻射最極端的兩個例子是寒武紀和石炭紀的[近]開始,”Hoyal Cuthill說。第一個例子發生在約5.32億年前,當時動物生命爆發式出現,今天節肢動物、脊椎動物和許多其他生物的前身進化而來。第二個例子發生在約3.58億年前,當時一些脊椎動物進化到在其歷史上首次在陸地上生活。

Hoyal Cuthill指出,這兩個事件都與大規模滅絕無關。相反,“這些時期被認為是生命多樣化進入新的生態領域的時期。”在寒武紀期間,動物開始以更復雜的方式互相捕食。世界發展了第一個真正複雜的食物網,從吸食沉積物中細菌的蠕蟲狀生物到裝飾著複眼和抓握附肢的自由遊動捕食者。在石炭紀期間,森林在地球上大量繁殖,並孕育了無脊椎動物群落,這些無脊椎動物為剛剛出現在陸地上的兩棲脊椎動物提供食物。生物體在新生態角色中繁殖的能力是關鍵。正如研究合著者Nicholas Guttenberg所說,“你不必一定要從現有的一塊上削下一塊才能讓新的東西出現。”

研究人員還發現,大規模滅絕很少直接伴隨著輻射——例如,奧陶紀-志留紀大規模滅絕發生在4.4億年前,但資料集表明,生物多樣性直到2000多萬年後才反彈。在“五大”大規模滅絕事件中,有四次沒有立即伴隨著進化輻射。唯一的例外發生在二疊紀讓位於三疊紀時:在約2.52億年前最嚴重的大規模滅絕之後,生命在三疊紀早期迅速恢復。恐龍和其他爬行動物的前身經歷了重大的進化脈衝。

結合Hoyal Cuthill及其同事檢測到的其他生物多樣性上升,這些發現表明,大規模滅絕和大規模輻射並非總是像地球上的生命維持平衡一樣耦合在一起。大規模滅絕或輻射可能在有或沒有另一種的情況下發生,並且根據情況不斷變化。

檢測這些模式只有在過去幾十年的發現基礎上才有可能。“看到如此複雜的計算和資料科學方法應用於古生物學問題,真的非常令人興奮,”英格蘭伯明翰大學的資料科學家Emma Dunne(未參與這篇新論文)說。野外工作發現了新的化石,博物館準備標本以供研究,系統發育工作將這些化石置於生命之樹的背景下。然後,所有這些資料都可以放入古生物學資料庫中,形成新的、大規模分析的基礎,Dunne補充道。“這真是太神奇了,”她說。

研究報告的作者指出,這些結果不僅關乎過去。世界目前正在經歷新的滅絕危機,物種消失的速度快於新物種進化的速度。按照舊的邏輯,專家們可能會預計,在最壞的情況發生後,生命將在一百萬年左右反彈。然而,從新的結果來看,生命的多樣性可能不會迅速恢復。或者可能需要一些其他情況——例如物種開創新的生態位——才能迎來下一次進化脈衝。“雖然不一定完全悲觀,”Dunne說,“但這對於生物多樣性的未來來說並非好兆頭。”