當朱迪思·克拉特開始研究在休倫湖底部的落水洞中生長的彩色原始微生物墊時,她認為自己可能會了解一些關於地球早期生態系統的資訊。然而,在德國不萊梅馬克斯·普朗克海洋微生物研究所的生物地球化學家克拉特最終面臨著地質學上最偉大的未解之謎之一:地球究竟是如何成為已知唯一擁有富氧大氣層的行星的?

地質線索表明,微生物可能早在三十億年前甚至更早的時候就開始透過光合作用釋放氧氣。但由於某種原因,氧氣花了大約五億年才在大氣中積累起來,又花了十億年才達到現代水平,為複雜生命的出現奠定了基礎。這些延遲長期以來一直困擾著科學家。一些人提出,化學反應消耗了大部分氣體,或者缺乏必需營養物質限制了氧氣的產生。

現在,受到落水洞工作的啟發,克拉特和她的同事們找到了另一種可能的解釋,他們在《自然·地球科學》雜誌上描述道:早期地球的晝夜太短了。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞事業,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

太陽系形成後不久,一個火星大小的物體撞擊了地球,並揚起了一片碎片,形成了月球。來自我們天然衛星的拖曳力此後逐漸減慢了地球的自轉速度,使晝夜長度從地球早期的約六小時增加到今天的 24 小時。幾十年來,科學家們已經瞭解了這種減速,並正在繼續完善細節。但很少有人將其與氧氣水平聯絡起來——直到密歇根大學海洋學家布萊恩·阿比克聽取了關於克拉特在休倫湖落水洞工作的演講。阿比克是這篇新論文的合著者,他想知道晝夜長度的變化是否可能影響地質時期的光合作用。

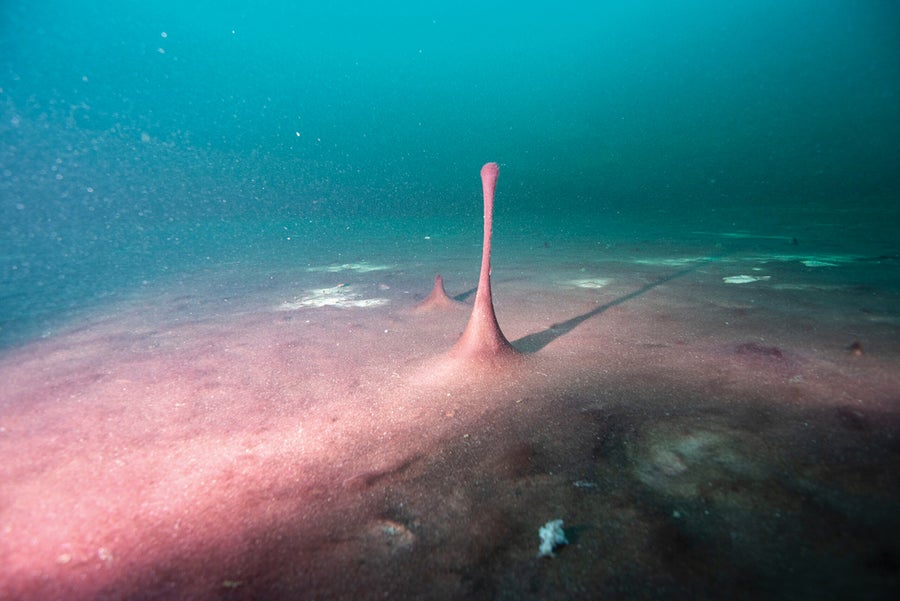

休倫湖落水洞中,細菌墊中冒出氣泡,藍藻和食硫微生物在這裡爭奪空間。圖片來源:Phil Hartmeyer 和 NOAA Thunder Bay National Marine Sanctuary

由於落水洞由貧氧、富硫的地下水補給,因此它近似於早期地球的條件,容納著微小的細菌群落,這些細菌將湖底覆蓋在紫色和白色的墊子中。克拉特和她的同事研究了進行光合作用、產生氧氣的藍藻如何在夜間隱藏在食硫競爭者之下,以及兩者如何在黎明和黃昏時 буквально 交換位置。研究人員發現,它們交換位置所需的時間在太陽昇起和光合作用加速之間造成了滯後,限制了墊子在短時間內可以產生的氧氣量。事實上,克拉特在實驗室中表明,在人工 12 小時的“晝夜”中,墊子根本不產生氧氣,並且氧氣產量隨著晝夜長度超過 16 小時而增加。

克拉特最初懷疑落水洞的結果是否可以幫助解釋氧氣之謎。“這是一種非常特殊的群落,可能不存在於古代地球上,”她說。如果沒有這種競爭,晝夜長度的變化應該無關緊要,因為微生物將獲得相同的太陽光總量——只是以不同的增量傳遞。但最終(在思考了她稱之為“令人尷尬的漫長”時間後),克拉特意識到,即使氧氣產量保持不變,更長的晝夜也會讓更多的氣體滲入水中——並最終進入大氣層,這其中存在更基本的聯絡,適用於任何型別的細菌墊,包括早期地球上的細菌墊。

那是因為離開墊子的氧氣量受到氣體分子從中擴散出來的速度以及墊子中其他種類的細菌消耗多少的限制。較長的晝夜在陽光下有一個延長的峰值,讓更多的氧氣在墊子中積累,從而增加擴散。至關重要的是,較長的晝夜也讓氣體有更多的時間在夜幕降臨前逸出,屆時吞噬氧氣的微生物會消耗掉剩餘的氧氣。研究的模型結果表明,這些機制可能對地球歷史上的大氣氧氣水平產生強烈影響。

加州大學河濱分校的生物地球化學家蒂莫西·萊昂斯說,這是一個“簡單而優雅的想法”,他沒有參與這項研究。萊昂斯說,仍然存在重要的未知數,例如早期進行光合作用的細菌主要生活在海底還是自由漂浮在水中,在那裡它們可以更輕鬆地釋放氧氣,而無需過多依賴擴散。他懷疑許多過程共同促成了大氣中充滿氧氣——而晝夜長度肯定可能有所貢獻。

其他可能的機制包括氧氣消耗性火山氣體(如氫氣和甲烷)排放量的變化,以及光合作用必需營養物質磷的供應有限。英格蘭利茲大學的地球演化建模師本傑明·米爾斯沒有參與這項研究,他說他很驚訝科學家們大多忽略了晝夜長度的作用。他說,現在的挑戰是評估“這一過程相對於我們所知的全球氧氣迴圈的其他事物的相對重要性”。

米爾斯和普渡大學天體生物學家斯蒂芬妮·奧爾森(她也沒有參與這項研究)都對新結果與大氣氧化歷史的吻合程度印象深刻,包括著名的兩步上升和中間的“無聊的十億年”——當時氧氣水平趨於平穩,晝夜長度也停滯在 21 小時。“氧氣積累的模式和地球自轉速度減慢的節奏似乎步調一致,這很有趣,”奧爾森說。

奧爾森是少數提出晝夜長度與氧氣水平之間存在聯絡的其他人之一。在她2020 年的論文中,該論文主要關注系外行星,她描述了地球自轉隨時間變化如何影響海洋環流,從而影響磷等為光合作用提供燃料的營養物質的運輸。奧爾森和她的學生現在正在用計算機模型探索這個想法。奧爾森說,這種機制和克拉特的機制可以協同工作:“我認為它們是高度互補的,而不是相互競爭的想法。”

不萊梅萊布尼茨熱帶海洋研究中心的生態學家阿瓊·切努與克拉特共同領導了這項研究,他對地球自轉與大氣氧氣之間的聯絡仍然感到驚訝。他說,從行星的運動到分子的運動,“這些相互作用產生影響的尺度範圍……太瘋狂了。”