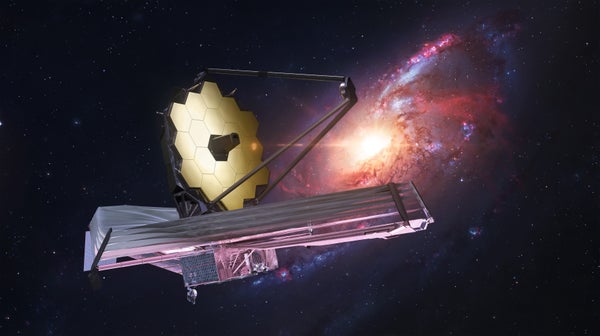

天文學家使用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡 (JWST) 表明,微弱的迷你星系清除了早期宇宙中原子氫的模糊霧霾——首次讓星光照亮宇宙。

這項研究今天發表在《自然》雜誌上1,提供的證據表明,大約比銀河系小100倍的矮星系觸發了被稱為再電離的過程,該過程改變了宇宙歷史的程序。“宇宙變得透明瞭,”巴黎天體物理研究所的天體物理學家、該研究的主要作者 Hakim Atek 說。“正是由於再電離,我們才能夠看到遙遠的星系。”

從宇宙黑暗時代中走出

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來繼續產出具有影響力的故事,講述塑造我們當今世界的發現和想法。

在大爆炸後約 38 萬年間,宇宙是一個由亞原子粒子組成的高溫、高密度熔爐。隨著宇宙冷卻,自由電子和質子結合形成中性氫原子氣體。

隨之而來的是一段沉悶的黑暗時期。這種情況一直持續到氣體在某些地方坍縮聚變,形成第一批恆星,這些恆星產生了紫外 (UV) 光。然而,瀰漫在宇宙中的剩餘氣體要麼吸收要麼散射了這種光。結果,宇宙就像一片霧濛濛的森林,點綴著昏暗、閃爍的螢火蟲,光源只能在短距離內可見。

為了使太空變得透明,需要用強大的“電離”輻射轟擊這種氣體,這可以將中性氫原子轉化為帶電粒子,或氫離子。三個候選者是被稱為類星體的能量光束,它由超大質量黑洞提供動力;質量與銀河系大致相當的巨型星系;最後,是“小魚”——矮星系。

明尼阿波利斯明尼蘇達大學的天體物理學家 Claudia Scarlata 說,巨型星系會吸收自身產生的大部分紫外線。而且,可能沒有足夠的類星體來協調整個過程。然而,矮星系足夠小,可以使它們產生的紫外線輕易逸出。

對更年輕、更靠近地球的矮星系的觀測表明,它們可以發射電離輻射。美國國家航空航天局戈達德太空飛行中心(位於馬里蘭州格林belt)的天體物理學家 James Rhoads 說,“沒有什麼比實際擁有來自早期星系的資料來證實這一點更好的了”。但來自再電離時期的矮星系太小太暗,即使對於 JWST 來說也難以探測到。

雙筒望遠鏡的故事

為了克服這個問題,作者們利用了一個“天然望遠鏡”:一個位於距地球約 120 萬秒差距的星系團。這個星系團非常巨大,以至於它會扭曲穿過它的光線,從而放大從地球觀測到的位於透鏡後面的任何光源。

作者利用這個透鏡觀測了來自再電離時代的八個矮星系,當時宇宙還不到十億年。這些星系是那個時期觀測到的最微弱的天體。

天文學家使用 JWST 收集的資料,分析了來自這些星系的紫外線波長。這使該團隊能夠估計,即使是這些微弱的小星系,也能夠輕易地驅散周圍的氫氣。研究人員還估計,即使只有 5% 的電離輻射逸散到星系際空間,矮星系在大爆炸後十億年內也足夠豐富,足以電離整個宇宙。

Rhoads 說,小型星系是宇宙中最早形成的星系,這“可能使宇宙歷史早期更容易啟動 [再電離] 過程”。隨著每個星系發出輻射,它有效地吹出一個透明氣泡,該氣泡膨脹到中性氣體中。最終,所有星系的所有氣泡重疊,完成了轉變。

Atek 說,矮星系會吹出比類星體和巨型星系產生的氣泡更小的氣泡,而這些小氣泡可能確保再電離在整個宇宙中均勻進行。反過來,這對當今宇宙的結構產生了影響。

本文經許可轉載,最初於 2024年2月28日發表。