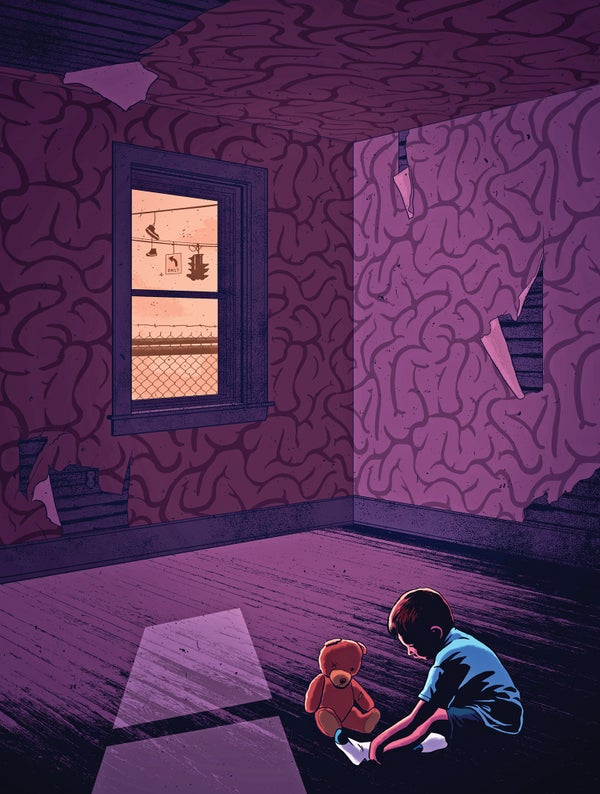

想象一下你又變回了孩子。在這個童年版本中,你飢腸轆轆、疲憊不堪且焦慮地來到學校。你的母親這個月付不起房租。櫥櫃空空如也。昨晚深夜汽車警報器響了,你要負責安撫哭鬧的弟弟入睡。你一大早就起床乘坐公交車穿過城鎮,當上課鈴響起時,你腦子裡想的事情太多了,以至於難以集中注意力。

對於在貧困中長大的孩子來說,無數的壓力源累積疊加。雖然他們的故事各不相同,但我們知道他們面臨的許多挑戰可能會產生持久的影響。在美國,每四個嬰兒和幼兒中就有一個生活在聯邦貧困線以下。

儘管我們的社會渴望將教育視為一種均衡器,可以將人們從困境中提升出來,但社會科學家早就知道,事實並非如此簡單。你出生的家庭收入對教育成果具有強大的影響,進而影響未來的就業前景和經濟保障。教育研究員肖恩·里爾頓及其在斯坦福大學的同事最近完成了一項分析,表明在貧困程度較高的學區,兒童的閱讀和數學測試成績平均比最富裕學區的同齡人低四個年級水平。而且,低收入家庭的孩子獲得大學學位的機會遠低於高收入家庭的孩子,這反過來又限制了經濟和職業機會。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

儘管這些不平等現象令人不安,但這種所謂的收入-成就差距並非新鮮事物。教育工作者和社會科學家已經追蹤學校成功與貧困之間的關係大約半個世紀了。儘管現在有一些證據表明,在經歷了三十年的擴張之後,這種差距可能開始縮小,但變革的速度太慢,無法幫助這一代人甚至下一代人。事實上,根據里爾頓在 2016 年的計算,以目前的變化速度,可能需要 60 到 110 年才能彌合差距。

與此同時,關於家庭收入如何影響兒童大腦發育的有力證據開始出現。本質上,科學家們正在發現與貧困相關的解剖學差異——其中一些差異對教育具有影響。畢竟,所有學到的東西都取決於大腦的可塑性,即其生長和變化的能力。反過來,新的發現不僅可以作為進一步行動的號召,還可以激發關於如何最好地進行干預的想法。

構建大腦

出生時,我們擁有豐富的灰質和白質,灰質主要由細胞體組成,白質包含從一個神經元向另一個神經元傳遞訊號的電纜狀軸突束。我們最初擁有的神經物質比我們嚴格需要的更多。當我們學習和成長時,大腦被雕刻成一個更有效的器官,加強一些網路,消除另一些網路。

從童年晚期到成年早期,大腦的一部分,稱為新皮質灰質,穩步變薄。這個區域包含覆蓋大腦的六層皮層,支援感知、語言、思想和行動。研究人員認為,這種變薄反映了細胞及其之間連線的大量修剪。同樣在這個生命階段,白質以改善大腦中大規模網路的連線性的方式發展。

科學家們最近才開始研究社會經濟地位 (SES) 如何影響大腦的正常發育過程。SES 是一個複雜的概念,透過結合教育程度、收入和職業來衡量。每個社會經濟水平的個人和家庭之間都存在很大的差異,因此很難概括個人的經歷。此外,不利條件(如果存在)往往會同時發生或相互關聯,因此很難將具體情況與特定結果聯絡起來。例如,非常低的 SES 或貧困與不良健康、家庭不穩定和高壓力有關。它還可能導致營養不良、醫療保健有限、家庭語言和智力刺激不足、學校條件差以及社會期望降低。這些條件反過來都可能影響神經和認知發育。

20 世紀 60 年代在加州大學伯克利分校進行的一系列經典實驗證明,早期的不利環境會損害齧齒動物的大腦。神經科學家瑪麗安·戴蒙德表明,在貧困環境中(缺乏玩具和社交機會)飼養的大鼠會阻礙它們的大腦發育和學習能力。

點選或輕觸以放大

來源:羅布·多比;資料來源:2015 年美國兒童貧困:國家分析。《兒童保護基金》,2016 年 9 月 13 日(貧困兒童);美國衛生與公眾服務部(貧困線);莎拉·法斯等人著,《兒童貧困和代際流動性》。國家兒童貧困中心,2009 年 12 月(35 歲時的貧困);《美國高等教育公平指標:45 年趨勢報告》。修訂版。佩爾教育機會研究所和賓夕法尼亞高等教育與民主聯盟,2015 年(底層四分之一人群的大學完成率);大衛·倫哈特著,“大學值得上嗎?新資料明確表明”,《Upshot》,紐約時報。2014 年 5 月 27 日線上釋出(大學學位帶來的工資增長)

此類研究在人類身上是不道德的,但對羅馬尼亞兒童的長期跟蹤調查發現,他們在令人震驚的國家孤兒院系統中被倉儲式對待,結果也類似。從 2001 年開始,哈佛大學的發展心理學家查爾斯·A·納爾遜三世、馬里蘭大學的內森·A·福克斯和杜蘭大學的查爾斯·H·澤納小弟比較了那些仍然深陷該系統中的孩子與那些逃脫到寄養或被收養的孩子,發現第一組孩子有可怕的情感和認知後遺症。他們證實,環境可以塑造認知和大腦生長,並表明支援性干預可以大大改善早期的匱乏。

看到差異

大多數在貧困中長大的孩子都面臨一些逆境,但很少像羅馬尼亞孤兒經歷的那樣缺乏人際互動和豐富。然而,即使是較輕的剝奪似乎也會改變大腦發育。在過去的幾年裡,幾項使用 MRI 的大型高質量研究將兒童神經解剖學的變化與家庭收入聯絡起來。在皮質方面,差異最為顯著。

我們中的一位(加布裡埃利)在他在麻省理工學院的實驗室中觀察到了這一點。他和艾莉森·麥基及其同事比較了來自低收入家庭與高收入家庭的 58 名八年級學生的皮質厚度。2015 年發表的結果顯示,低收入組的學生大腦廣泛區域的皮質較薄。對於所有學生,無論收入如何,較厚的皮質都與州級閱讀和數學測試的更好成績相關。因此,這項研究直接將家庭收入、大腦解剖結構和教育成就聯絡起來。

同年,哥倫比亞大學的認知神經科學家金·諾布林及其同事發表了一項對 1,099 名 3 至 20 歲兒童進行 MRI 檢查的調查結果。他們發現,家庭收入較高的兒童皮質表面積更大。至關重要的是,他們發現,在年收入低於 50,000 美元的家庭中,收入的微小差異與表面積的相對較大差異有關。但這種模式在來自收入超過 50,000 美元的家庭的孩子中並不成立。這些發現表明了一個閾值模型,其中收入的微小差異可能對低收入人群非常重要,但在超過一定收入水平後,這些差異的影響較小。

同樣在 2015 年,威斯康星大學麥迪遜分校的心理學家塞思·波拉克發表了一項針對 389 名 4 至 22 歲兒童和青少年的研究,該研究檢查了家庭貧困、學業成績和 MRI 資料之間的關係。他和他的同事發現,在認知和成就測試中得分較高的人在前額葉和顳葉中具有更大的皮質體積——並且,與其他研究一樣,較貧困的兒童的皮質灰質較少(在所有三項研究中,這一發現都與種族或民族無關)。

所有這些工作都是相關的,因此重要的是要注意,它不能證明貧困環境導致了這些變化——或者,就此而言,這些結構差異是否一定轉化為學業缺陷。例如,有一些非常出色的學生,儘管出身貧困,但在學校裡表現非常出色,我們不知道他們的神經結構如何。它可能類似於較富裕兒童的神經結構——或者他們的腦可能能夠補償,從而在腦結構存在差異的情況下實現同等的學業表現。

然而,貧困與較小皮質相關的持續發現值得注意,因為我們將從童年到成年的大腦成熟與皮質變薄聯絡起來。事實上,一些研究報告稱,在給定年齡的青少年中,更好的認知能力與更薄的皮質有關。(這些發現很可能涉及來自較高收入家庭的兒童,他們更有可能自願參加研究。)

灰質總量:威斯康星大學麥迪遜分校的心理學家使用 MRI 跟蹤 77 名嬰兒的大腦發育,發現與社會經濟地位 (SES) 相關的差異隨著時間的推移變得越來越明顯。到三歲時,來自低收入家庭的幼兒的灰質明顯少於在富裕家庭中長大的幼兒。來源:Jamie L. Hanson 等人著,“家庭貧困影響人類嬰兒大腦生長的速度”,《PLOS One》,第 8 卷,第 12 期,文章編號 e80954;2013 年 12 月 11 日

一方面,皮質減少可能僅僅反映了貧困環境的有害後果。另一方面,它可能反映了對這種環境的保護性適應。加速變薄或許可以減少負面經歷對發育中大腦的影響。防止大腦在多年過程中受到惡劣環境的影響可能是一種進化適應性反應,有助於兒童更好地應對不利條件——但過早變薄也可能降低教育對發育中大腦的影響。

時間問題?

研究人員一直在試圖確定與 SES 相關的大腦差異何時首次變得明顯:它們是從子宮開始,還是從嬰兒在出生後經歷更多或更少的支援性環境開始?原則上,腦成像提供了一種回答這些問題的新方法,但迄今為止的發現尚不一致。

賓夕法尼亞大學的認知神經科學家瑪莎·法拉及其同事在 2015 年對 44 名嬰兒進行的一項研究發現,在一個月大時,較高的 SES(由收入和母親的教育程度定義)與女孩更大的皮質體積相關。這一發現表明,差異很早就出現了——儘管很難知道這種差異意味著什麼。

然而,波拉克及其同事觀察了五個月至四歲的嬰兒,並在 2013 年發現,與 SES 相關的大腦差異在早期年齡段微乎其微,但隨著時間的推移而增加。然而,這種差距不會無限期地擴大。對生命後期進行的調查沒有發現兒童早期之後大腦差異擴大的證據。

考慮可能在這些年中塑造發展的具體影響也很重要。法拉的另一項研究將家庭環境與大腦發育聯絡起來。研究人員在兒童四歲時和八歲時分別走訪了家庭,兩次都測量了環境刺激,例如接觸書籍、對話、旅行和音樂。

當同一組孩子進入青春期時,他們接受了 MRI 掃描。研究人員發現,四歲時(而不是八歲時)的刺激性家庭環境預示著額葉和顳葉皮質更厚。可能是家庭環境對幼兒時期的大腦發育有特別強大的影響——或者到了八歲,學校和同伴的影響力可能超過了家庭的影響力。

鑑於與社會經濟地位相關的因素範圍,大腦差異何時首次出現可能沒有單一或簡單的答案。此外,可能沒有一個特殊的或“關鍵”的發育時期在預測長期結果方面具有獨特的效力。早期預防性幫助比兒童落後後的補救性支援更有效似乎是合乎邏輯的,但教育貫穿兒童的整個發育過程,並且在所有年齡段都很重要。

尋找幫助方法

早期經歷並不決定結果;它僅僅影響結果的可能性。鑑於個體對逆境的反應存在差異,我們不能也不應該根據孩子的背景來假設孩子的潛力。畢竟,大腦是可塑的,並且會隨著一生中的經歷而不斷變化。

然而,我們開始行動的時間越晚,我們就可能需要付出越大的努力來抵消早期逆境的影響。例如,在兒童早期被安置到家庭寄養機構的孩子中,與羅馬尼亞孤兒院相關的損害並不那麼明顯。因此,最好的解決方案是預防,次好的解決方案是補救。這意味著在社會層面上解決收入不平等——尤其是極端的兒童貧困——至關重要,我們希望神經科學證據可以成為推動政策朝這個方向轉變的動力。與此同時,受到新發現的啟發,我們可以採取一些有希望的措施來減輕貧困對兒童的負面影響。

許多針對弱勢兒童的基於研究的專案正在顯示出良好的效果。結構化的小組遊戲課程,例如西雅圖 Childhaven(左)提供的課程,或新澤西州特倫頓 Christina Seix 學院的“思維工具”課堂(右),可以幫助提高執行功能,這是一組至關重要的技能,包括解決問題、推理和計劃。來源:Childhaven 供圖(左);“思維工具”供圖(右)

人們正在嘗試透過多種方式來改善弱勢兒童的生活結果——包括針對睡眠和營養、認知和學業技能,甚至父母和看護人的財務、職業發展和育兒策略等因素的努力。例如,哥倫比亞大學的諾布林及其同事已經開始了一個試點專案,他們正在測試向低收入母親轉移現金是否會改善她們孩子的生活環境和認知能力,並降低母親的壓力。如果閾值模型是正確的,即使是適度的經濟援助也可能產生很大的影響。

應用神經科學技術可能會對特定干預措施的力量產生獨特的見解。俄勒岡社會學習中心的心理學家菲利普·費舍爾及其同事開發的“兒童過渡到學校 (KITS)”計劃就是一種部分透過大腦測量進行評估的方法的例子,該計劃在幼兒園開學前兩個月開始與寄養兒童和來自低收入家庭的兒童合作,並持續到入學後兩個月。

KITS 旨在提高自我調節技能,以及早期讀寫能力和親社會行為,包括為兒童提供的 24 次治療性遊戲課程,以及為看護人提供的 8 次研討會。在課堂上,學生練習諸如靜坐和舉手等技能,以及與同齡人合作。在研討會上,成人學習與孩子建立常規並鼓勵良好行為的方法。

雙代際方法之所以有效,有很多原因,其中包括當父母參與時,孩子可以在課堂外獲得幫助,並且他們可能不會感到在同齡人中被孤立。在 2013 年發表的一篇論文中,俄勒岡大學的認知神經科學家海倫·內維爾及其同事比較了基於 KITS 的親子干預與僅關注兒童的干預。他們發現,綜合方法在提高非語言智力和語言技能方面做得更好。腦電圖 (EEG) 結果支援了這一結果,表明孩子們在專注於任務時,大腦過濾掉分散注意力的資訊的能力有了更大的提高。

我們兩人都直接參與測試其他針對貧困兒童的干預措施,這些措施涉及他們的父母和看護人。作為波士頓特許學校研究合作組織的一部分,加布裡埃利與六個特許學校管理組織的教師合作,為大都市區近 7,000 名城市貧困學生提供服務。教師們描述了他們面臨的挑戰,哈佛大學和麻省理工學院的研究人員提供了循證解決方案;他們共同實施和評估這些專案。一些參與的學生在干預前後進行腦成像,以便可以看到有益的大腦可塑性。

神經影像學還可以精確定位干預的認知目標。例如,執行功能是一套技能,可以幫助人們專注於任務、調節情緒和行為,並在做出決定之前考慮可能的後果。它們不僅增加了留在學校的可能性,而且似乎極易受到貧困的影響。事實上,執行功能與前額葉皮層有關,前額葉皮層是在比較富裕兒童和貧困兒童的影像學研究中顯示出明顯差異的區域。

邦格參與了哈佛大學兒童發展中心建立的創新前沿 (FOI) 網路。這個由美國各地多個地點的研究人員和從業人員組成的團體,旨在識別和開發有希望的方法,以幫助生活在逆境中的幼兒的父母和其他看護人。透過 FOI,邦格在加州大學伯克利分校的團隊一直在與西雅圖的 Childhaven 合作,該機構為遭受家庭忽視或虐待的六歲以下兒童提供治療服務。這項工作的初步資料表明,簡單的課堂活動,例如要求兒童遵守明確規則並與同學輪流進行的結構化小組遊戲,可以在 10 周內開始提高執行功能。

其他幾種方法也已成功地加強了這些功能。一個例子是“思維工具”課程,這是丹佛都市州立大學的心理學家埃琳娜·博德羅娃和黛博拉·梁開發的傳統幼兒園的替代方案。該課程側重於透過“支架式”遊戲來培養執行功能,其中包括與同齡人和教師的有針對性的互動。2014 年,紐約大學的心理學家克蘭西·布萊爾和西貝爾·雷弗發現該課程在高貧困幼兒學校中尤其有益。

下一步是什麼?

儘管直到過去十年才為人所知大腦差異的性質,但與兒童時期貧困或富裕相關的教育、職業和健康結果的巨大差異必然會反映在大腦的發育中。在許多方面,這些發現補充了對收入-成就差距的長期研究。

然而,這項工作也暗示了神經科學的特殊作用,超越了描述性成像。例如,使用 EEG 監測特定方法的進展,以及行為測量,可以快速而清晰地指示其優勢或不足。此外,與 SES 相關的神經差異的性質具有啟發意義。如果縱向證據支援在貧困中長大的兒童中皮質變薄更快的觀點,那麼開發減緩這種變薄的策略可能會有所幫助。

最終,個體兒童會對任何給定的干預措施做出不同的反應。挑戰在於開發個性化的解決方案,這些解決方案對於教育工作者來說不會過於昂貴或耗時。從廣義上講,最有利的專案將是密集的(涉及多次、定期的課程或跨越數年)、以多樣化的方式調動一系列技能,並且不僅包括兒童和教育工作者,還包括看護人和家庭環境。最好的是旨在解決兒童貧困和收入不平等的公共政策和社會變革。

來自弱勢背景的兒童面臨許多挑戰,但在一定程度上由於神經可塑性的非凡力量,沒有人的人生故事是預先註定的。我們希望新的基於大腦的發現可以啟發和指導解決方案,以幫助這些孩子茁壯成長。