想要預測受量子力學支配的系統行為的研究人員——例如原子中的電子,或穿梭於太空中的光子——通常會求助於薛定諤方程。奧地利物理學家埃爾溫·薛定諤在1925年提出的這個方程,描述了亞原子粒子以及它們如何表現出波狀性質,例如干涉。它包含了量子世界中所有看似奇怪和違反直覺的本質。

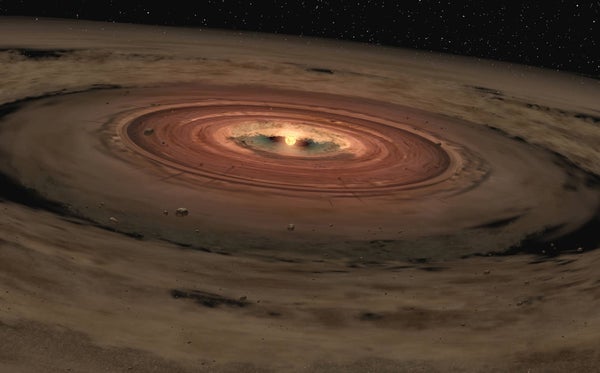

但薛定諤方程似乎並不侷限於那個領域。在1月份發表於《皇家天文學會月刊》上的一篇論文中,加州理工學院的行星科學家康斯坦丁·巴蒂金聲稱,這個方程也可以用來理解自引力天體物理盤的出現和行為。也就是說,像土星和天王星的光環這樣的天體,或者圍繞年輕恆星併為行星系統形成提供原材料的塵埃和氣體暈,甚至是碎片螺旋進入黑洞的吸積盤。

然而,這些東西根本沒有“量子”特性。它們可以是任何東西,從小小的塵埃顆粒到小行星或行星大小的大塊岩石。儘管如此,巴蒂金說,薛定諤方程提供了一種計算這種盤狀結構將具有什麼形狀,以及它抵抗彎曲或變形的穩定性的便捷方法。“這是一種引人入勝的方法,綜合了非常古老的技術,對一個具有挑戰性的問題進行了全新的分析,”蘇格蘭聖安德魯斯大學的天體物理學家鄧肯·福根說,他沒有參與這項研究。“薛定諤方程已經研究了近一個世紀,這種聯絡顯然很方便。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

從經典到量子

這個方程經常被認為是“量子性”的精髓,以至於很容易忘記它真正代表什麼。在某種程度上,當被要求為法國物理學家路易·德布羅意的假設(量子粒子可以像波一樣表現)提出一個數學公式時,薛定諤就像變魔術一樣把它變了出來。薛定諤借鑑了他對經典力學的深刻知識,他的方程在許多方面類似於用於普通波的方程。一個不同之處在於,在量子力學中,“粒子波”的能量是量子化的:被限制在離散值,這些值是所謂的普朗克常數h的倍數,普朗克常數h是德國物理學家馬克斯·普朗克在1900年首次提出的。

薛定諤方程與經典波的關係已經在一種稱為非線性薛定諤方程的變體中揭示出來,該變體通常用於描述其他經典波系統——例如在光學甚至海浪中,它提供了一個數學影像,描繪了異常巨大且穩健的“流氓波”。

但是,正常的“量子”版本——線性薛定諤方程——以前從未在經典背景下出現過。巴蒂金說,它之所以出現在這裡,是因為他設定自引力盤問題的方式創造了一個在問題中設定特定“尺度”的量,就像h在量子系統中那樣。

環狀物理學

無論是圍繞年輕恆星還是超大質量黑洞,自引力碎片盤中許多相互作用的天體在數學上都很難描述。但是巴蒂金使用了一個簡化的模型,其中盤的組成部分被塗抹和拉伸成細“線”,這些細“線”在整個盤中呈同心橢圓環狀。由於這些線透過引力相互作用,它們可以在彼此之間交換軌道角動量,很像腳踏車齒輪軸承和車軸之間的運動傳遞。

這種方法使用了18世紀數學家皮埃爾-西蒙·拉普拉斯和約瑟夫-路易斯·拉格朗日提出的思想。拉普拉斯是最早研究旋轉的天體團塊如何坍縮成盤狀結構的人之一。1796年,他提出我們的太陽系是由圍繞年輕太陽旋轉的大片氣體和塵埃雲形成的。

巴蒂金和其他人以前也使用過這種“線”近似,但他決定研究極限情況,即環狀線越來越細,直到它們合併成一個連續的盤。在那個極限中,他發現描述該系統的方程與薛定諤方程相同,盤本身由波函式的類似物描述,該波函式定義了量子粒子的可能位置分佈。實際上,盤的形狀就像一個量子粒子在腔體中彈跳的波函式,腔體的壁位於盤的內邊緣和外邊緣。

由此產生的盤具有一系列振動“模式”,很像音叉中的共振,可能會被小的擾動激發——想想一個行星形成的恆星盤被一顆路過的恆星輕推,或者一個黑洞吸積盤,其中物質不均勻地落入中心。巴蒂金推斷出一個盤在何種條件下會響應而翹曲,或者相反,會像一個被自身相互引力緊緊抓住的剛體一樣表現。他說,這歸結為一個時間尺度問題。如果盤中軌道執行的天體的角動量從一個傳遞到另一個的速度比擾動持續時間快得多,則盤將保持剛性。“另一方面,如果自相互作用時間尺度與擾動時間尺度相比很長,則盤會翹曲,”他說。

“量子性”真的那麼奇怪嗎?

巴蒂金說,當他第一次看到薛定諤方程從他的理論分析中顯現出來時,他驚呆了。“但回想起來,它似乎幾乎是顯而易見的,它必然會出現在這個問題中,”他補充道。

然而,這意味著薛定諤方程本身可以從18世紀以來已知的經典物理學中推匯出來。它根本不依賴於“量子性”——儘管事實證明它適用於這種情況。

這並不像看起來那麼奇怪。一方面,科學中充滿了為一種現象設計的方程也適用於完全不同的現象的例子。例如,為描述某種化學反應而設計的方程已被應用於犯罪建模,最近,對磁鐵的數學描述也被證明可以描述開心果園中樹木的結真實模式。

但是,量子物理學難道不涉及一種相當獨特的奇異行為嗎?並非如此。薛定諤方程與其說是描述量子粒子實際上在“做什麼”,不如說是提供了一種預測在特定波狀機率定律支配的系統中可能會觀察到什麼的方法。事實上,其他研究人員已經表明,量子理論的關鍵現象是從機率論的推廣中產生的,原則上,這種推廣也可能在18世紀,在沒有任何微小粒子以這種方式表現的跡象之前就已被設計出來。

巴蒂金指出,他的方法的優點是簡單。無需使用複雜的計算機模型(所謂的N體模擬)跟蹤盤中每個粒子的所有運動,可以將盤視為一種光滑的薄片,它會隨著時間推移而演變並像鼓皮一樣振盪。巴蒂金說,這使其非常適合中心物體比盤大得多的系統,例如原行星盤和圍繞超大質量黑洞執行的恆星環。然而,它不適用於銀河系盤,例如形成我們銀河系的螺旋星系。

但蘇格蘭皇家天文臺的肯·賴斯(他沒有參與這項工作)表示,在中心物體比盤大得多的情況下,主要的引力影響是中心物體。“那麼,尚不完全清楚包括盤的自引力將如何影響演化,”他說。“我簡單的猜測是它不會有太大的影響,但我可能是錯的。” 這表明巴蒂金的形式主義的主要應用可能不是對廣泛的系統進行建模,而是使窄範圍的系統模型比N體模擬的計算成本低得多。

普林斯頓高等研究院的天體物理學家斯科特·特雷梅因(他也沒有參與這項研究)也同意這些方程可能比更精確地描述自引力環的方程更容易求解。但他說,這種簡化是以忽略引力的長程作用為代價的,因為在薛定諤版本中,只考慮了相鄰“線”環之間的相互作用。“這是對系統的一種相當極端的簡化,只適用於某些情況,”他說,“並且不會為專家提供關於這些盤的新見解。” 但他認為這種方法可能具有有用的教學價值,尤其是在表明薛定諤方程“不僅僅是量子力學的一些神奇結果,而是描述了各種物理系統”。

但聖安德魯斯大學的福根認為,巴蒂金的方法可能特別適用於模擬被伴星扭曲的黑洞吸積盤。“關於具有‘撕裂’盤的雙超大質量黑洞,有很多有趣的結果,這可能適用於這些結果,”他說。