科學家們普遍認為,我們的事業造福人類,因為它帶來了技術突破,而這些突破又緊隨科學發現之後。歷史學家們也普遍認為,科學和技術之間的關係遠比人們通常認為的要複雜得多,也遠沒有那麼線性。在19世紀之前,發明和創新主要來自非科學家的工匠傳統,這些人通常不瞭解相關的科學發展。磁羅盤、火藥、印刷機、精密計時器、軋棉機、蒸汽機和水車都是眾多例子。在19世紀後期,情況發生了變化:工匠傳統被重構為與科學有重要關係的“技術”,科學家開始對將理論應用於實際問題產生更濃厚的興趣。後者的一個很好的例子是蒸汽鍋爐爆炸委員會,該委員會由國會任命,旨在調查此類事故,並在1878年3月23日出版的《大眾科學》雜誌上進行了討論。

儘管如此,技術專家經常更多地與當時的科學並行工作,而不是按順序進行。技術專家——很快將被稱為工程師——是一個不同的群體,他們有著不同的目標、價值觀、期望和方法論。他們的成就不能簡單地理解為應用科學。即使在20世紀早期,科學知識和技術進步之間經常存在的鬆散聯絡也令人驚訝;例如,航空業在科學家對升力有一個可行的理論之前就起飛了。科學家們說,機器“比空氣重”的飛行是不可能的,但飛機仍然飛起來了。

當我們回顧過去200年左右,對物質和能量的操縱是科學和技術進步的核心領域。技術-科學創新有時實現了它們的承諾,有時則沒有。在最大的進步中,有三項確實改變了我們的生活——可能變得更好——而有兩項遠沒有人們想象的那麼重要。我們現在事後才認識到的一項首要影響是,它只是被微弱地預料到:透過移動物質和能量,我們最終會移動資訊和思想。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們今天世界的發現和思想的有影響力的故事。

電力是基於科學技術改變我們生活的有力例證。本傑明·富蘭克林因認識到閃電是一種大氣放電現象,並在18世紀證明避雷針可以保護人和財產而聞名。但對電的理解的主要科學進步發生在後來,當時邁克爾·法拉第和詹姆斯·克拉克·麥克斯韋爾確立了電是電子——物質——的流動,並且可以在更廣泛的電磁學背景下理解它。法拉第表明,電和磁是同一枚硬幣的兩面:移動的電子產生磁場,移動的磁鐵在導體中感應電流。這種理解在麥克斯韋方程組中得到了量化——電、磁和光的數學模型——為發電機、工業和家庭用電以及電信奠定了基礎:電報、電話、無線電和電視。

電力極大地擴大了工廠的規模。大多數工廠都由水力驅動,這意味著它們必須靠近河流,通常位於空間狹窄的河谷中。但是有了電力,工廠可以建在任何地方,並且可以採用任何尺寸,並配備照明,因此可以晝夜不停地運轉。這項創新擴大了大規模生產,並隨之而來的是消費社會的增長。電力也改變了日常生活,為地鐵、有軌電車和通勤鐵路提供動力,讓工人湧入城市並向外擴張,並創造了郊區生活的可能性。家庭照明延長了閱讀、縫紉和其他活動的時間。娛樂業以各種形式蓬勃發展,從1904年聖路易斯世界博覽會上“激動人心”的燈光展示到電影和廣播。家用電力很快也為冰箱、烤麵包機、熱水器、洗衣機和熨斗供電。露絲·施瓦茨·科恩在她1983年獲得普利策獎的著作《母親的更多工作》中認為,這些“節省勞力”的電器更多地是提高了對家庭秩序和清潔度的期望,而不是節省了婦女的勞動,但毫無疑問,它們改變了美國人的生活方式。

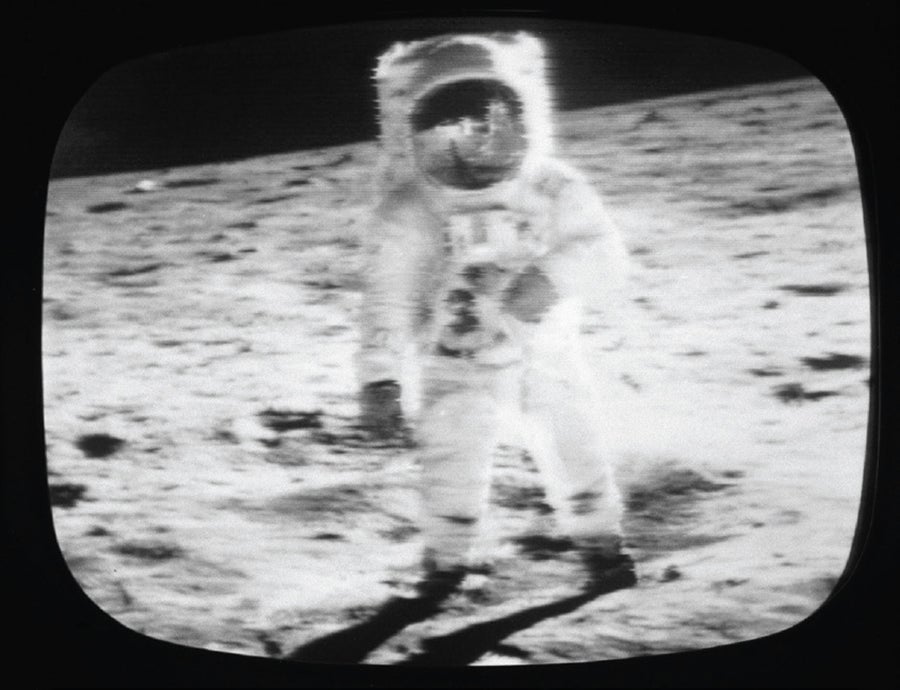

電視 在1969年夏天普及開來,及時地直播了登月。圖片來源:CBS Photo Archive/Getty Images

最重要和持久的變化之一涉及資訊和思想。電力使電影攝影機成為可能,從而促進了電影業的興起。第一次公開電影放映是在1895年的巴黎,使用的是一種受託馬斯·愛迪生的電動活動電影放映機啟發的裝置。(影片展示的是工廠工人在下班後離開。)幾年之內,歐洲和美國就發展了商業電影產業。今天,我們主要將電影視為娛樂——尤其是考慮到娛樂業的興起和好萊塢在美國生活中的中心地位——但在20世紀早期,許多(可能大多數)電影都是紀錄片和新聞片。新聞片是電影院的標準配置,成為世界和國家事件的主要資訊來源。它們也是宣傳和虛假資訊的來源,例如1890年代後期關於德雷福斯事件(法國政治醜聞,一名猶太軍官被誣告犯有間諜罪,其中摻雜著反猶太主義)的“假新聞”電影和1898年美西戰爭期間聖胡安山衝鋒的虛假電影片段。

資訊推動了無線電和電視的興起。在1880年代,海因裡希·赫茲證明無線電波是電磁輻射的一種形式——正如麥克斯韋的理論所預測的那樣——在1890年代,印度物理學家賈格迪什·錢德拉·玻色進行了一項實驗,他用微波點燃火藥並敲響鈴鐺,證明電磁輻射可以在沒有電線的情況下傳播。這些科學見解為現代電信奠定了基礎,1899年,古列爾莫·馬可尼傳送了第一批跨越英吉利海峽的無線訊號。技術信仰者——那些對技術抱有信心的人——宣稱無線電將導致世界和平,因為它使全球各地的人們能夠溝通。但是從馬可尼的訊號到我們所知的無線電,還有很長的路要走:直到1920年代才開發出第一個節目。與此同時,無線電並沒有阻止1914-1918年的大戰,後來更名為第一次世界大戰。

在20世紀早期,除了軍隊和愛好者之外,對無線電的需求很少。為了說服人們購買無線電,廣播公司必須創作內容,這需要贊助商,而贊助商反過來又促進了廣告、大眾營銷和消費文化的發展。在1920年代至1940年代之間,無線電成為美國家庭的固定裝置,節目與報紙競爭,並且經常取代報紙成為人們的主要資訊來源。無線電沒有給我們帶來世界和平,但它確實將新聞、音樂、戲劇和總統演講帶入了我們的生活。

電視的故事也很相似:必須創作內容才能將這項技術帶入美國家庭。商業贊助商製作了許多早期節目,例如德士古星劇院和通用電氣劇院。電視臺還轉播棒球比賽等賽事,並隨著時間的推移,他們開始製作原創內容,尤其是新聞廣播。儘管(或者也許正是因為)這些節目質量平庸,但電視變得非常受歡迎。儘管它的科學基礎涉及物質和能量的運動,但它的技術表達形式是資訊、娛樂和思想的運動。

全球資訊網 模糊了媒體生產者和消費者之間的界限,這種轉變帶來了文化和政治後果,這些後果仍在不斷展開。圖片來源:contrastaddict/Getty Images

第二次世界大戰再次撕裂了世界,而基於科學的技術是不可或缺的。歷史學家幾乎一致認為,運籌學、密碼破譯、雷達、聲納和近炸引信在盟軍勝利中發揮的作用比原子彈更大,但原子彈卻引起了所有人的關注。美國戰爭部長亨利·史汀生宣揚了原子彈使日本屈服的觀點,使美國得以避免代價高昂的地面入侵併挽救了數百萬美國人的生命。我們現在知道,這個故事是戰後編造出來的,旨在避免對原子彈的使用提出批評,原子彈造成了20萬平民喪生。美國領導人鄭重宣佈,20世紀下半葉將是原子時代。我們將擁有原子飛機、火車、輪船,甚至原子汽車。1958年,福特汽車公司為Nucleon製造了一個模型底盤,該底盤將由微型反應堆產生的蒸汽提供動力。(不用說,它從未完成,但該模型可以在密歇根州迪爾伯恩的亨利·福特博物館看到。)在德懷特·艾森豪威爾總統的“和平利用原子能”計劃下,美國將開發民用核電,供本國使用並幫助全球發展中國家。美國家庭將使用“便宜到無法計量”的免費核電。

核電的承諾從未兌現。美國海軍建造了一支核動力潛艇艦隊,並將其航空母艦改用核動力(儘管不是其餘的水面艦隊),政府組裝了一艘核動力貨船作為示範。但即使是小型反應堆,對於幾乎任何民用用途來說,也證明過於昂貴或風險太大。在美國政府的鼓勵下,1950年代和1960年代的電力公司開始發展核發電能力。到1979年,全國各地約有72座反應堆在執行,主要集中在東部和中西部地區。但即使在那一年三里島核電站發生臭名昭著的事故之前,對新反應堆的需求也在減弱,因為資本和建設成本沒有下降,公眾的反對也在增加。事故發生後的五年內,美國計劃建造的50多座反應堆被取消,其他反應堆則需要昂貴的改造。1986年原蘇聯切爾諾貝利災難後,核焦慮加劇。今天,美國約20%的電力來自核電站,儘管這很重要,但這遠非1950年代核能倡導者所預測的那樣。

當一些評論員聲稱20世紀是原子時代時,另一些評論員則堅持認為它是太空時代。20世紀中葉的美國兒童在觀看以星際和星系旅行夢想為中心的科幻電視節目、閱讀以來自其他星球的超級英雄為主角的漫畫書以及收聽關於太空旅行奇蹟的黑膠唱片中長大。他們的英雄是艾倫·謝潑德,第一位進入太空的美國人,以及約翰·格倫,第一位繞地球軌道飛行的美國人。他們的一些父母甚至預訂了泛美航空公司承諾的登月航班,斯坦利·庫布里克在他的1968年電影《2001太空漫遊》中也以飛機太空飛行為主題。資訊很明確:到2001年,我們將例行地在太空飛行。

太空旅行所需的基本物理學自伽利略和牛頓時代以來就已為人所知,歷史上到處都是看到運動定律潛力的有遠見的人。20世紀使這一前景成為現實的是火箭技術的出現。羅伯特·戈達德通常被稱為“現代火箭技術之父”,但正是由納粹科學家沃納·馮·布勞恩領導的德國人建造了世界上第一枚可用的火箭:V-2導彈。戰爭結束後不久,美國陸軍資助的噴氣推進實驗室的火箭計劃也展示了自己的大型彈道導彈。美國政府的“回形針行動”秘密地將馮·布勞恩和他的團隊帶到美國,以加速這項工作,這項工作最終促成了NASA的馬歇爾太空飛行中心等機構的建立。

這項由民族主義和聯邦資金推動的昂貴的科學和工程努力,導致美國人在1969年登上月球並返回地球。但這項工作並沒有帶來例行載人任務,更不用說度假了。儘管人們持續熱情,並且最近有大量的私人投資,但太空旅行幾乎已經失敗了。然而,同樣的可以將載人飛船發射升空的火箭也可以將人造衛星送入地球軌道,這極大地改變了我們收集和移動資訊的能力。衛星電信現在使我們能夠以極低的成本幾乎瞬間在全球範圍內傳送資訊。我們還可以從上方研究我們的星球,從而在天氣預報、瞭解氣候、量化生態系統和人口變化、分析水資源以及——透過GPS——精確定位和跟蹤人員方面取得重大進展。太空科學的諷刺之處在於,它最大的回報是我們能夠即時瞭解地球上正在發生的事情。就像無線電和電視一樣,太空已成為移動資訊的媒介。

計算技術也發生了類似的演變。計算機最初設計用於取代從事繁瑣計算的人(通常是女性),但今天它們主要是一種儲存、訪問和建立“內容”的手段。計算機作為一種隱形技術出現,其影響遠超出了許多先驅的設想。IBM總裁托馬斯·J·沃森經常被引用在1943年說過:“我認為全球市場可能只需要五臺計算機。”

機械和機電計算裝置已經存在很長時間了,但在第二次世界大戰期間,美國國防官員試圖透過使用電子裝置——當時是熱離子管或真空管——來大大加快計算速度。其中一個成果是旋風計算機,這是一種基於真空管的即時計算機,由麻省理工學院開發,作為美國海軍的飛行模擬器。在冷戰期間,美國空軍將旋風計算機變成了空防系統的基礎。半自動地面環境系統(SAGE)是一個大陸規模的計算機網路,包括雷達、有線和無線電信系統以及攔截器(有人駕駛和無人駕駛),一直執行到1980年代。SAGE是IBM放棄機械製表機轉而使用大型數字計算機的關鍵,它揭示了超大型、自動化、網路化管理系統的潛力。當然,它的領域是資訊——關於潛在的軍事攻擊。

早期的主框架計算機非常龐大,佔據了房間的大部分空間。它們價格昂貴且執行溫度很高,需要冷卻。它們似乎是隻有政府或財力雄厚的大型企業才能證明其合理性的那種技術。在1980年代,個人計算機徹底改變了這種前景。突然之間,計算機成為任何企業和許多個人都可以購買和使用的東西,不僅可以用於密集的計算,還可以用於管理資訊。

隨著網際網路的商業化,這種潛力爆發了。當美國國防高階研究計劃局著手開發安全、容錯的數字通訊網路時,它已經有了SAGE作為模型。但SAGE建立在使用機械交換的電話系統之上,也是軍方不希望看到的模型的典範,因為集中式交換中心極易受到攻擊。為了使通訊系統“具有生存能力”,它必須有一組中心或節點,這些節點以網路形式互連。

解決方案——ARPANET——是在1960年代由美國政府資助的各種科學家和工程師開發的。在1980年代,它衍生出了我們所知的網際網路。網際網路及其殺手級應用全球資訊網帶來了我們現在觸手可及的海量資訊,這些資訊改變了我們的生活和工作方式,併為全新的產業提供了動力,例如社交媒體、可下載的娛樂、虛擬會議、線上購物和約會、拼車等等。從某種意義上說,網際網路的歷史與電力的歷史相反:私營部門開發了發電,但政府花了大力氣才廣泛分發了產品。相比之下,政府開發了網際網路,但私營部門將其送入了我們的家庭——這提醒我們,關於技術發展的隨意概括很容易是錯誤的。還應記住,大約四分之一的美國成年人仍然沒有高速網際網路服務。

為什麼電力、電信和計算如此成功,而核電和人類太空旅行卻令人失望?今天很明顯,後者涉及大量的異想天開。太空旅行與科幻小說交織在一起,與英雄主義的夢想交織在一起,這些夢想繼續助長著不科學的幻想。儘管事實證明發射火箭並將衛星送入軌道相當容易管理,但將人類送入太空——特別是長時間送入太空——仍然是危險且昂貴的。

NASA的太空梭本應開創廉價甚至盈利的人類太空飛行時代。但它沒有做到。到目前為止,還沒有人建立一個基於這個概念的盈利業務。商業公司向國際空間站發射宇航員,從SpaceX公司2020年5月的飛行開始,可能會改變這種可能性,但現在斷言還為時過早。大多數太空企業家將旅遊業視為盈利途徑,包括亞軌道飛行,或者可能是用於零重力娛樂的漂浮太空酒店。也許有一天我們會擁有它們,但值得注意的是,在過去,旅遊業是跟隨商業開發和定居而發展的,而不是反過來。

核電也被證明極其昂貴,原因相同:為了確保人們的安全需要花費大量資金。便宜到無法計量的電力的想法從來沒有真正意義;這種說法是基於少量廉價鈾燃料可以產生大量電力的想法,但燃料只是核電成本中最小的一部分。主要成本是建設、材料和勞動力,核電站的這些成本一直遠高於其他電力來源,主要是因為必須投入大量額外精力來確保安全。

風險通常是技術的控制因素。太空旅行和核電涉及的風險水平在軍事環境中已被證明是可以接受的,但在民用環境中則大多不可接受。儘管矽谷的一些人聲稱如此,但風險投資家通常不太關心風險。政府,尤其是在保護自己免受實際或預期的敵人侵害時,比大多數企業家更具創業精神。此外,人類太空旅行和核電都不是對市場需求的響應。兩者都是政府為了軍事、政治或意識形態原因而產生的“嬰兒”。因此,我們可能會得出結論,政府應該遠離技術業務,但網際網路也不是為了響應市場需求而設計的。它是由美國政府出於軍事目的資助和開發的。一旦它向民用開放,它就成長、蛻變,並隨著時間的推移改變了我們的生活。

事實上,政府在我們這裡考慮的所有技術的成功中都發揮了作用。儘管私營部門將電力帶到了大城市——紐約、芝加哥、聖路易斯——但聯邦政府的農村電氣化管理局將電力帶到了美國的大部分地區,幫助無線電、電器、電視和電信成為每個人日常生活的一部分。大量的私人投資創造了這些技術,但它們帶來的轉變是由政府的“看不見的手”實現的,公民經常以意想不到的方式體驗到它們的價值。

這些意想不到的好處似乎證實了一句名言—— variously attributed to Niels Bohr, Mark Twain and Yogi Berra——預測非常困難,尤其是對未來的預測。歷史學家不願做出預測,因為在我們的工作中,我們看到概括通常經不起推敲,沒有兩種情況是完全相同的,而且人們過去的期望常常落空。

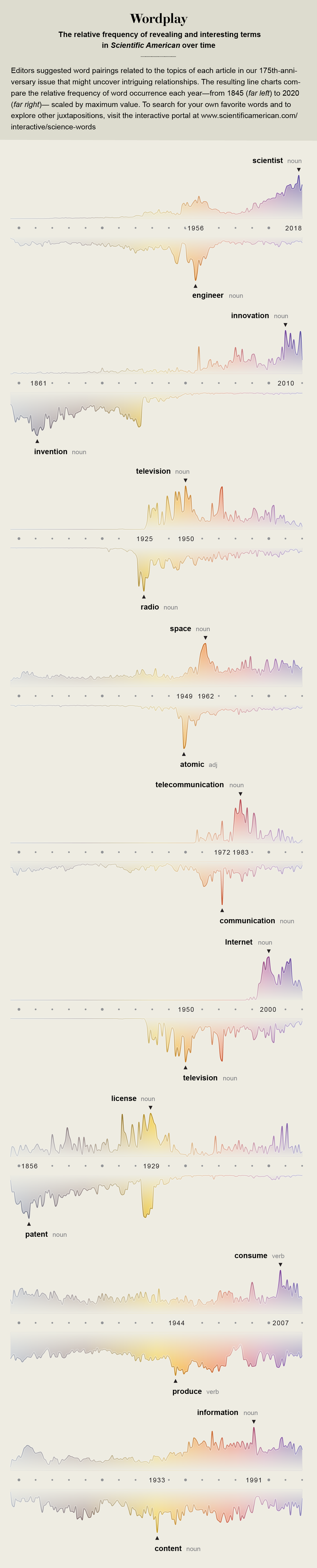

話雖如此,資訊流動中已經開始發生的一個變化是消費者和生產者之間界限的模糊。過去,資訊的流動幾乎完全是單向的,從報紙、廣播或電視到讀者、聽眾或觀眾。今天,這種流動越來越雙向——這是蒂姆·伯納斯-李在1990年建立全球資訊網時的主要目標之一。我們“消費者”可以透過Skype、Zoom和FaceTime相互聯絡;透過Instagram、Facebook和Snapchat釋出資訊;並使用軟體釋出我們自己的書籍、音樂和影片——無需離開沙發。

無論好壞,我們可以預期許多傳統界限會進一步模糊——工作和家庭之間、 “業餘愛好者”和專業人士之間以及公共和私人之間。我們不會很快在火星上度假,但我們可能會在那裡安裝網路攝像頭,向我們展示火星的日落。

圖片來源:Moritz Stefaner 和 Christian Lässer. 有關更多背景資訊,請參閱“視覺化《大眾科學》175年的文字”