一切都始於咳嗽。

四年前,30多歲的蘇格蘭婦女特蕾西·麥克尼文 (Tracey McNiven) 感染了嚴重的胸部感染,即使在服藥後也留下了持續的咳嗽,久久不愈。幾個月後,奇怪的症狀開始出現。麥克尼文注意到麻木感蔓延到她的腿部,並開始感覺腿部的運動不受控制。走路時,她覺得自己像個木偶,有人在拉著線。在兩週的時間裡,這種奇怪的感覺喪失逐漸惡化。然後,一天晚上在家中,麥克尼文的腿在她身下塌陷。“我躺在那裡,感覺自己無法呼吸,”她回憶道。“我感覺不到腰部以下。”麥克尼文的母親急忙將她送到醫院,她在那裡住了半年多。

在住院的最初幾周,麥克尼文忍受了一連串的檢查,醫生試圖找出她症狀的原因。他們認為,這可能是一種進行性神經退行性疾病,如運動神經元病。或者可能是多發性硬化症,一種身體自身的免疫細胞攻擊神經系統的疾病。然而,令人困惑的是,腦部掃描、血液檢查、脊髓穿刺和其他所有檢查結果都顯示正常。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱我們的屢獲殊榮的新聞報道以示支援 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事能夠繼續存在。

麥克尼文的困境並非罕見。根據迄今為止對神經病學診所進行的最全面的評估之一,大約三分之一的患者的神經系統症狀被認為是部分或完全無法解釋的。這些症狀可能包括震顫、癲癇發作、失明、耳聾、疼痛、癱瘓和昏迷,並且可以與幾乎任何神經系統疾病的症狀相似。在某些患者中,這種併發症可能會持續數年甚至數十年;有些人需要輪椅,或者無法下床。雖然女性比男性更常被診斷出患有這種看似無法解釋的疾病,但在任何人以及整個生命週期中都可能發現這種疾病。

幾代科學家一直試圖理解這些奇異的疾病,這些疾病在歷史上曾被賦予各種名稱,例如癔症、轉換障礙或心身疾病。然而,長期以來,這些標籤對許多研究人員現在認為是在精神病學和神經病學交界處的複雜疾病強加了特定的解釋。有些標籤今天仍在使用,但這些疾病的最新名稱——功能性神經障礙 (FND)——是刻意中立的,僅表示神經系統功能存在問題。

患有 FND 的患者長期以來一直在努力獲得充分的護理。他們被指責為假裝或想象症狀,痛苦但往往徒勞地探究童年創傷,並被那些不知道如何治療那些根據所有常規檢查似乎都很健康的醫生的醫生所忽視。“多年來,醫生們一直低估了這些疾病的流行程度以及它們對人類造成的損害,”紐約州薩拉託加醫院專門研究運動障礙的神經學家凱瑟琳·拉法弗 (Kathrin LaFaver) 說。“這些人真的掉進了神經病學和精神病學領域的[鴻溝]中。”

然而,在過去十年左右的時間裡,研究人員已經開始使用功能性磁共振成像 (fMRI) 等技術來了解患有這種神秘疾病的患者的大腦中發生了什麼。透過應用關於大腦如何工作的新模型,他們正在更好地理解這種疾病是如何產生的以及如何治療。

神秘的疾病

3000 多年前,赫梯國王穆爾西里二世 (Mursili II) 遭遇了一場可怕的雷暴。這次經歷給他留下了暫時的言語障礙,這種障礙消失了——但幾年後,在君主從一場關於該事件的噩夢中醒來後又復發了。他的臣民將他們國王的奇怪疾病歸因於風暴之神——古代文明最重要的神祇之一——的憤怒。當現代學者重新審視詳細描述該事件的檔案時,他們將其解釋為功能性失語症(無法說話)。

與赫梯人一樣,縱觀歷史,人們求助於超自然力量——神靈、巫術和惡魔附身——來解釋今天可能被診斷為 FND 的疾病。根據一些歷史解釋,首次對它們進行科學解釋的嘗試出現在公元前 400 年左右,當時包括希波克拉底在內的希臘醫生創造了“癔症”一詞來描述各種各樣的疾病,其中包括癱瘓、頭痛、頭暈和疼痛,他們認為這些疾病是由子宮(希臘語為 hystera)在體內遊走引起的。

癔症在 19 世紀達到了鼎盛時期,當時它從子宮轉移到了大腦。讓-馬丁·沙可 (Jean-Martin Charcot) 是研究癔症的幾位醫生之一,他被許多人視為“神經病學之父”。在巴黎的薩爾佩特里爾醫院,他細緻地描述了癔症患者的症狀,並在他們去世後對他們的大腦進行了屍檢。儘管沙可無法在這些受試者中發現任何結構異常,但他確信他所看到的損傷與大腦中無法觀察到的、波動性的變化有關,他稱之為“動態或功能性病變”。

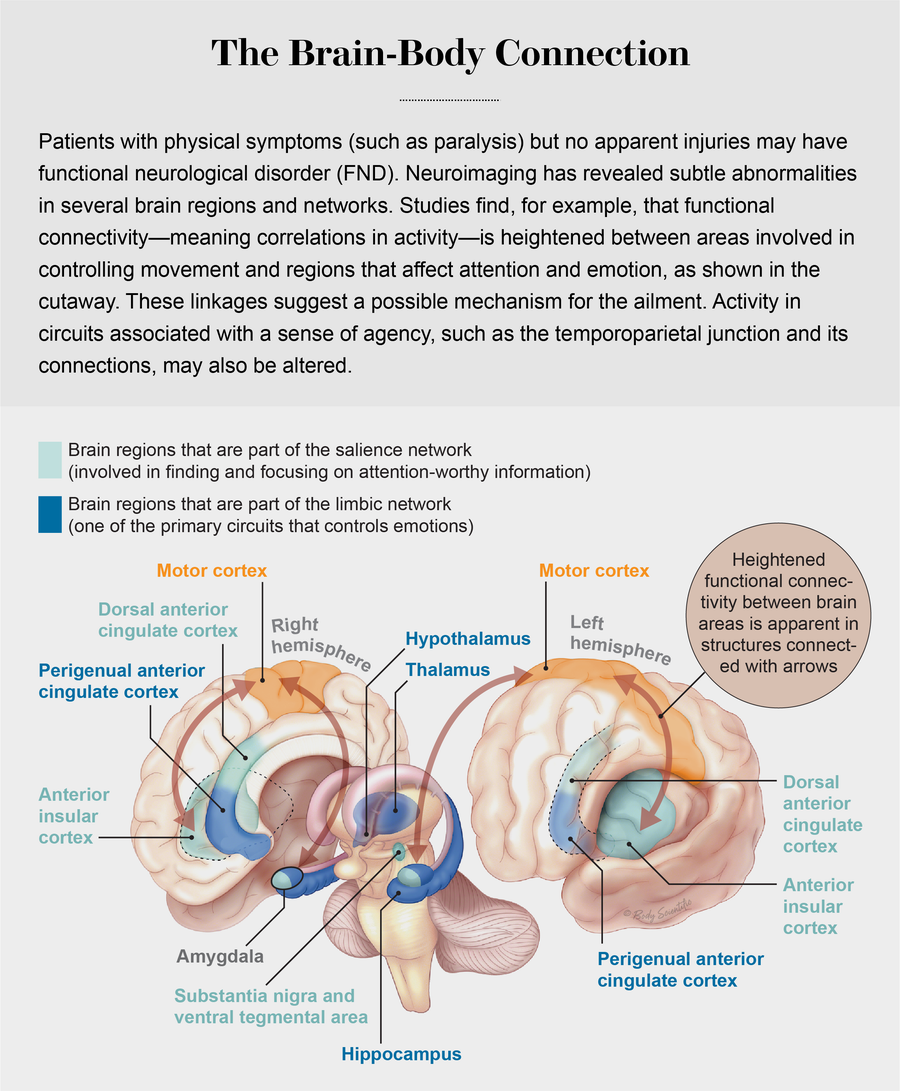

圖片來源:Body Scientific;來源:“功能性神經障礙中的情緒處理:綜述、生物心理社會模型和研究議程”,Susannah Pick 等人,《神經病學、神經外科和精神病學雜誌》,第 90 卷;2019 年

沙可還發現,與普遍看法相反,男性癔症並非罕見;相反,它常常被忽視。例如,他強調了國家鐵路公司工人中看似在輕微身體損傷後出現的癔症病例。他的工作普及了對癔症的研究,啟發了包括約瑟夫·巴賓斯基 (Joseph Babinski)、皮埃爾·讓內 (Pierre Janet) 和西格蒙德·弗洛伊德 (Sigmund Freud) 在內的幾位研究人員也對其進行了研究。

然而,與沙可不同,這些人將這種疾病視為精神而不是大腦的疾病。弗洛伊德提出,當童年虐待或其他令人不安的事件中被壓抑的創傷轉化為身體症狀時,就會出現這種情況;因此,他稱之為轉換障礙。這種觀點和標籤鞏固了該疾病從神經病學領域到精神病學領域的轉移,併成為 20 世紀大部分時間的教條。也許是巧合的是,隨著弗洛伊德在精神病學領域的影響力在幾十年中逐漸減弱,轉換障礙的病例也隨之減少——以至於有些人將其視為維多利亞時代的過時疾病。

一個世紀後,新一代研究人員將注意力轉向了這種疾病。對患者的仔細觀察表明,儘管在 20 世紀後半葉診斷有所下降,但這些疾病並未消失。新的研究表明,這種疾病同時涵蓋了神經病學和精神病學。2013 年,一些醫生擔心“轉換障礙”一詞未被患者廣泛接受,並且可能不正確地將心理學作為該疾病的唯一驅動因素,因此遊說進行更改——導致 FND 被納入《精神疾病診斷與統計手冊》第五版 (DSM-5) 中作為該疾病的替代名稱。

明顯的跡象

在 2020 年 2 月一個涼爽晴朗的下午,我觀看了愛丁堡大學的神經學家喬恩·斯通 (Jon Stone) 在安妮·羅琳再生神經病學診所 (Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic) 為初診患者諮詢,他的團隊專門從事 FND 的診斷和治療。斯通仔細傾聽人們描述他們的症狀何時、何地以及如何開始。他收集了有關他們病史和個人歷史的詳細資訊,並進行了神經系統檢查。然後,像偵探一樣,他將這些細節拼湊在一起以做出診斷。

近年來,FND 已從排除性診斷——醫生為那些病情無法用其他任何解釋來解釋的患者保留的標籤——轉變為在識別出明顯的體徵和症狀後做出的診斷。這些體徵和症狀與其他神經系統疾病的體徵和症狀相似,但具有可識別的差異。一個例子是胡佛徵 (Hoover’s sign),即當患者的注意力轉移到其他地方時,肢體的無力會暫時得到糾正。另一個例子是震顫夾帶:當要求患有功能性震顫的患者開始以規則的節律搖動另一隻手臂時,受影響的手臂將開始以與另一隻手臂相同的節律搖動。這種效果不會發生在患有神經退行性疾病(如帕金森病)的人身上。功能性癲癇發作的明顯跡象包括緊閉雙眼、呼吸急促和持續數分鐘的搖晃——這些特徵在癲癇發作期間很少見到。

醫生們已經知道這些指標幾十年了——例如,胡佛徵在 19 世紀就被醫生查爾斯·富蘭克林·胡佛 (Charles Franklin Hoover) 觀察到。斯通解釋說,過去,醫生會向患者隱瞞這些體徵。但他向患者展示這些體徵,以幫助他們瞭解自己疾病的性質,並指出醫生們越來越多地採用這種做法。看到這些線索可以幫助一個人理解斯通喜歡描述為大腦中的“軟體問題,而不是硬體問題”的疾病。

斯通在 1990 年代初期作為一名初級醫生首次接觸到這些疾病。他發現自己對它們很著迷;從小口吃意味著他曾經歷過無法控制自己的身體。他對 FND 患者(他更喜歡這樣稱呼這種疾病)的待遇感到不安。醫學專業人士的普遍態度是,這些症狀不是真實的——至少不像多發性硬化症或中風等疾病中看到的症狀那樣真實。許多醫生擔心他們要麼無法識別患者疾病的真正原因,要麼被假裝症狀的人愚弄。結果,FND 患者沒有得到與所謂器質性神經系統疾病患者相同的同情、關注或護理。

斯通決定深入研究。在愛丁堡大學攻讀博士學位期間,他遇到了正在接受精神病醫生培訓的艾倫·卡森 (Alan Carson),後者也對他的興趣產生了共鳴。2002 年,兩人開始透過跟蹤蘇格蘭四個神經病學中心在 15 個月內的轉診情況來評估問題的規模。他們的檢查包括 3700 多名患者,結果顯示,1144 名患者(接近三分之一)的神經系統症狀被認為部分或完全是醫學上無法解釋的。在這些患者中,只有 4 人在初次諮詢後 18 個月最終被診斷出患有另一種神經系統疾病。這項工作證明了這些疾病的廣泛性。

最終,斯通和卡森與美國國家神經疾病和中風研究所 (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) 的神經學家馬克·哈雷特 (Mark Hallett) 聯手,哈雷特也在為推進該領域而努力。除了進行自己的研究外,哈雷特還開始動員一群科學家和醫生,他們可以為 FND 的研究做出貢獻。這個社群逐漸從一個小型研討會的幾十名與會者發展成為一個成熟的 FND 學會,該學會由哈雷特、卡森和斯通創立,並於 2019 年成立。

錯誤的預測

在因 FND 住院一年後,麥克尼文被轉診給了一位心理學家。起初,她認為自己不需要去那裡——她的症狀已經透過物理療法得到了改善。然而,在幾次心理治療後,麥克尼文有了一個令人震驚的發現:她已經封鎖了童年時期某些關鍵事件的記憶。在那些被遺忘的經歷中,有多年遭受一位家庭朋友的身體虐待。

儘管她最初不願考慮心理因素在她的疾病中的作用,但麥克尼文現在表示,她認為心理因素確實有貢獻。“我不認為這僅僅是心理因素造成的,”她告訴我。“但這肯定有很大的影響。”今天研究 FND 的許多人都會同意——但有所保留。與專注於被壓抑創傷作用的弗洛伊德不同,研究人員現在認識到,無數因素與這種疾病有關。這些因素包括易感因素,如童年時期的不良經歷、既往身體損傷或情緒和焦慮障礙;誘發因素,如身體損傷或壓力性生活事件;以及維持因素,如缺乏適當的治療或患者對病情的回應和信念。思考 FND 的主要框架,即所謂的生物心理社會模型,考慮了所有這些因素。

到目前為止,對於這些影響如何共同作用產生 FND,還沒有一個單一的、被廣泛接受的解釋,但一些科學家認為,這種疾病涉及可以說大腦最基本的功能之一:預測處理。倫敦大學學院的神經科學家卡爾·弗里斯頓 (Karl Friston) 倡導的預測處理假設,大腦透過將來自我們感覺器官的資料與從先前經驗構建的內部模型進行比較,不斷做出和評估預測。當推斷與現實之間出現不匹配時,大腦要麼更新其現有模型,要麼向下向身體傳送命令,使其行為方式與我們的預期相符。例如,如果您想走路,但您的腿沒有移動,大腦會產生預測誤差,如果您移動這條腿,就可以解決該誤差。弗里斯頓和其他人認為,透過這種方式,預測構成了大腦所做的一切的基礎,從感知到運動再到決策。

倫敦聖喬治大學醫院的神經學家馬克·愛德華茲 (Mark Edwards) 及其同事提出,在 FND 中,這種預測機制會出錯,因此患者會對自己的身體應該感覺或如何運作產生異常的推斷。愛德華茲認為,這種異常的最大驅動因素之一是對自身身體的過度關注。這種高度的注意力可能歸因於多種因素,包括現有的身體疾病、情緒和焦慮障礙或童年虐待。當一個人經歷誘發事件時——例如,肢體受傷或驚恐發作——這種高度的注意力可能會驅使大腦對身體產生改變的預測。在某些情況下,過去的經歷,例如接觸家庭疾病,也可能有助於塑造這些預期。

考慮一個跌倒並嚴重扭傷腿的人,導致該肢體暫時喪失活動能力。在大多數人中,一旦活動能力恢復,大腦對受傷腿部活動能力的預測就會更新。然而,這個人有輕微焦慮的傾向,這放大了他們對身體的潛意識關注程度,並且自從父母突然去世以來一直對健康事件很敏感。這些易感因素放大了與損傷相關的感覺;因此,即使肢體恢復功能,不動腿的內部模型仍然存在,導致功能性癱瘓。(在某些方面,這與經歷幻肢綜合徵的人的情況相反。這些人無法更新當缺失肢體的預期感覺與實際感覺反饋不符時發生的預測誤差。)

預測處理在 FND 患者中發生改變的假設現在已在少數實驗中得到檢驗。例如,在 2014 年的一項研究中,愛德華茲和他的團隊使用了一項名為力匹配的任務,其中一個機器人裝置向下按壓手指,並要求人們用自己的手匹配力。健康人傾向於高估自己的手所需的力,因為大腦的預期會“抵消”一部分力(類似的解釋適用於為什麼你無法撓自己癢癢)。另一方面,FND 患者異常準確,這表明內部預測系統的功能不同。即便如此,還需要更多證據來證明這種機制為這種情況提供了正確且充分的解釋。

探索大腦

與沙可一樣,當代 FND 研究人員一直在檢查患者的大腦,以尋找與該疾病相關的變化。然而,現代科學家不再需要等待屍檢才能窺視受試者的頭骨。研究人員已經開始使用 fMRI 等技術來揭示,FND 患者的大腦中確實存在差異。“我們開始識別沙可一直在尋找的動態病變,”馬薩諸塞州總醫院的神經病學-精神病學家大衛·佩雷斯 (David Perez) 說。

透過 fMRI,研究人員已經識別出不同的大腦活動模式,例如在 FND 患者的頂顳交界處(與自主意識相關)與被要求模仿相同症狀的人相比。這些發現有助於證實,與人為障礙症(其中一種嚴重形式被稱為孟喬森綜合徵)等疾病不同,在人為障礙症中,患者故意表現出其他疾病,而 FND 患者的症狀是他們無法控制的。

神經影像學的另一項重大發現是,FND 患者在運動控制區域與參與情緒處理的兩個大腦網路之間具有增強的連線:顯著性網路,負責檢測和關注值得關注的資訊;以及邊緣網路,控制情緒的主要系統之一。例如,在 2010 年的一項研究中,哈雷特的團隊報告了杏仁核(邊緣系統中的一個關鍵區域)與輔助運動區(負責準備開始運動)之間聯絡的增強。其他人,如佩雷斯,已經證明運動區域與顯著性網路區域(如腦島和前扣帶回)之間存在過度連線。佩雷斯解釋說,這些觀察結果表明,至少在部分 FND 患者中,情緒迴路可能會劫持運動系統。

佩雷斯的團隊還發現,一些風險因素可能與這些迴路有關。在 2020 年發表的一項研究中,他的團隊報告,運動區域與大腦的邊緣和顯著性區域的耦合程度與患者在童年時期遭受身體虐待的程度呈正相關。然而,佩雷斯強調,這可能僅與存在創傷的患者亞群有關:在他的研究中,很大一部分患者沒有報告任何童年身體虐待。儘管如此,他指出,這些發現指出了創傷等風險因素如何改變 FND 患者的大腦回路。

科學家們還在研究壓力等因素如何改變 FND 患者的大腦回路。伯爾尼大學的神經學家塞爾瑪·艾貝克 (Selma Aybek) 說,雖然並非所有患者都有創傷或壓力的病史,但他們的生物應激反應可能存在差異。她的團隊發現,與健康人相比,FND 患者的應激標誌物皮質醇和澱粉酶水平更高,並且在參加壓力性任務後報告壓力更大。基於這些發現,她的團隊正在使用神經影像學來檢查 FND 患者大腦中與壓力相關的區域和與自主意識相關的區域之間是否存在關聯。

因此,FND 患者的病理生理學圖景正在緩慢浮現。但是,這項工作大部分是在有運動症狀的患者中進行的,這意味著感覺症狀(如視力改變)尚未得到探索。瓦萊麗·馮 (Valerie Voon) 說,許多這些研究的樣本量也很小,因此需要在更大規模的試驗中驗證結果,她是劍橋大學的神經精神病學家,曾與哈雷特合作開展過多個開創性專案。這些神經影像學發現如何與預測處理模型相吻合仍然是一個懸而未決的問題。佩雷斯指出,到目前為止已識別出的許多區域可能是產生改變的預測的迴路。

更光明的未來

在蘇格蘭完成師範學院二年級後的夏天,一位名叫雷切爾·特魯普 (Rachael Troup) 的 19 歲女性因看似中風而被緊急送往醫院。然而,腦部掃描顯示她沒有中風,其他神經系統疾病的檢查結果也顯示正常。最終,特魯普被診斷出患有 FND。但是當她開始治療時,這非常痛苦。她的醫生和理療師似乎都不太瞭解如何治療她的病情,他們讓她做的運動弊大於利。“我一直很痛苦,”她說。

幾個月後,特魯普決定停止物理治療。當時,她身體的整個右側幾乎喪失功能,並且她正在使用輪椅出行。然而,在因類似中風的發作多次入院後,特魯普遇到了斯通的團隊,並獲得了針對 FND 量身定製的護理。它包括一種物理治療形式,該形式採用諸如分散注意力等技術,以將注意力從受影響的肢體上轉移開,同時進行運動以幫助恢復正常控制。

對於 FND 患者,將注意力從受影響的肢體上轉移開通常是物理治療的關鍵部分,因為正如愛德華茲的預測處理模型所表明的那樣,注意力對於症狀的產生至關重要。當注意力轉移到其他地方時,大腦關於運動的異常預期就無法站穩腳跟。斯通和他的同事正在參與一項正在進行的英國範圍內的隨機對照臨床試驗,該試驗正在測試這種針對功能性運動障礙(影響運動的 FND 的一個子集)的專門物理治療。除了重新訓練運動外,治療還包括教育患者瞭解此類症狀可能如何產生以及可能導致症狀的身體和心理因素。

為了擴大 FND 干預措施的工具包,研究人員還在測試其他替代方案。另一項涉及 300 多名患者的大型臨床試驗評估了認知行為療法 (CBT) 的療效——一種以目標為導向的干預措施,側重於改變破壞性思維或行為模式——用於治療功能性癲癇發作。2021 年 6 月發表在《柳葉刀精神病學》雜誌上的研究結果表明,CBT 可能不會降低所有患者的癲癇發作頻率。

在倫敦國王學院,神經精神病學家蒂姆·尼科爾森 (Tim Nicholson) 和他的團隊正在檢查一種稱為經顱磁刺激 (TMS) 的非侵入性大腦興奮方法,作為 FND 的潛在干預措施。他的團隊完成了一項可行性研究,結果很有希望,足以讓他們啟動一項更大規模的試點臨床試驗。關於 TMS 可能起作用的原因,存在相互競爭的解釋。它會誘發短暫的肌肉抽搐,這可能會重新啟動運動的再學習;刺激 FND 中改變的大腦區域可能有助於恢復功能,或者它可能具有安慰劑效應。拉法弗與西北大學的同事合作,研究了冥想和正念練習的用途,她說,患者軼事般地報告說,這有助於維持治療效果。

佩雷斯說,認知行為療法 (CBT) 等心理治療目前仍然是 FND 患者的一線干預措施。然而,迫切需要一系列有效的治療方法:預後仍然很差。FND 患者完全恢復功能仍然相對罕見,並且經常復發。根據 2014 年對 24 項研究進行的薈萃分析,平均而言,40% 的患者報告在初次診斷七年後症狀相似或惡化。最重要的是,患者仍然面臨高度的汙名化,並且難以獲得治療,拉法弗說。“我仍然認為我們還有很長的路要走。”

幸運的是,情況正在發生變化。隨著研究人員在過去十年中對 FND 的興趣激增,世界各地的 FND 診所數量也隨之增加。患者也在發聲。例如,國際慈善機構 FND Hope 於 2012 年成立,旨在提高人們的認識並賦予患者權力。

儘管如此,爭論仍然存在——並反映在關於該疾病名稱的持續爭論中。例如,心理因素在多少比例的患者中存在?症狀主要是透過應激源的轉換產生的,還是也需要其他解釋?一項薈萃分析發現,不同研究中 FND 患者應激源的報告在 23% 到 86% 之間不等。布朗大學的神經病學-精神病學家小 W·柯特·拉弗朗斯 (W. Curt LaFrance, Jr.) 說,識別此類應激源比一些醫生可以投入到個別患者身上的時間要多——這可能是造成如此巨大差異的原因。在他的診所和科學文獻中,他一直看到心理應激源轉化為身體症狀的證據,因此,他支援使用“轉換障礙”一詞。部分反映了這些觀點,當 FND 被新增到 DSM-5 中時,舊名稱仍然保留,但診斷需要識別心理因素的要求被取消了。這種刪除仍然存在爭議。

然而,有一點是明確的:由於該疾病位於神經病學和精神病學的交叉路口,因此來自這兩個領域的見解對於解決這個難題都是必要的。心理疾病和身體疾病之間界限的模糊化是一種日益增長的趨勢。例如,科學家現在瞭解到,壓力——一種心理因素——可能會使人更容易患上阿爾茨海默病,而炎症——一種身體因素——可能會引發抑鬱症。此外,癲癇和中風等傳統神經系統疾病通常與情緒和行為障礙有關。“大腦不會分為神經病學和精神病學,”佩雷斯說。“我們需要一種新的大腦和精神科學,真正概括大腦健康等於心理健康和身體健康。”

在過去的幾年裡,麥克尼文因 FND 而經常使用輪椅。但在物理治療和心理治療的幫助下,她已經開始康復。她的症狀並沒有消失——她仍然感到腿部麻木、視力改變和疼痛——而且有些日子比其他日子更糟糕。“我總是感覺自己像在與身體作鬥爭,”麥克尼文說。但她希望能夠完全康復。“你必須保持積極的態度,才能堅持不懈地戰鬥下去。對於這種情況,總是有希望你能康復的。”