編者按(2023年3月21日):危險真菌耳念珠菌正在醫院和其他醫療機構中迅速傳播,美國疾病控制與預防中心週一發出警告。我們2021年6月的專題報道在此重新發布,解釋了耳念珠菌為何如此致命以及哪些人風險最高。它還描述了為什麼這種病原體和其他致命真菌正在世界各地傳播。

2020年6月的第四周,正值美國第二波新冠疫情高峰期。確診病例已超過240萬;新型冠狀病毒造成的死亡人數逼近12.5萬。在亞特蘭大的家中辦公室裡,湯姆·奇勒從電子郵件中抬起頭,用手揉搓著臉和光頭。

奇勒是一位醫生和流行病學家,在正常情況下,他是美國疾病控制與預防中心的分支主管,負責監測來自黴菌和酵母等真菌的健康威脅。自從美國開始意識到新病毒的威脅規模,紐約市進入封鎖狀態,疾控中心告知其數千名員工幾乎全部居家辦公後,他就在三月份將這一專業擱置一旁。從那時起,奇勒就參與了公共衛生機構針對新冠疫情的令人沮喪且受挫的努力。他的員工一直在與州衛生部門合作,密切關注病例和死亡報告,以及各轄區需要採取哪些措施來保持安全。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

奇勒擺脫疲憊,再次專注於收件箱。其中埋藏著一份由他的一名員工轉發的公告,讓他坐直了身子,咬緊了牙關。洛杉磯附近正在應對大量新冠患者的醫院報告了一個新問題:他們的一些患者出現了額外的感染,感染了一種名為耳念珠菌的真菌。州政府已發出高度警報。

奇勒非常瞭解耳念珠菌——可能比美國任何人都瞭解。大約四年前,他和疾控中心向醫院發出緊急公告,告訴他們要警惕。這種真菌尚未在美國出現,但奇勒一直在與其他國家的同行聊天,並聽說過當這種微生物侵入他們的醫療保健系統時會發生什麼。它對大多數可用於對抗它的少數藥物具有耐藥性。它在冰冷的堅硬表面上茁壯成長,對清潔化學品嗤之以鼻;一些它入侵的醫院不得不拆除裝置和牆壁來消滅它。它引起了快速蔓延的疫情,並導致高達三分之二的感染者死亡。

在該警告發布後不久,耳念珠菌確實進入了美國。在2016年底之前,有14人感染了它,其中4人死亡。從那時起,疾控中心一直在追蹤它的動向,將其列為少數幾種醫生和衛生部門必須向該機構報告的危險疾病之一。到2020年底,美國23個州已報告了超過1,500例病例。然後新冠疫情來襲,導致人們死亡,醫院不堪重負,並將所有公共衛生工作從其他流氓生物轉移到這種新病毒上。

但從疫情一開始,奇勒就對它可能與真菌感染交叉感到不安。中國科學家在國際期刊上發表的首批新冠病例報告描述了病情危重並被送入重症監護室的患者:藥物麻痺、連線呼吸機、插入靜脈輸液管、載入抑制感染和炎症的藥物。這些緊急干預措施可能會讓他們免受病毒侵害——但免疫抑制藥物會削弱他們天生的防禦能力,廣譜抗生素會殺死有益細菌,而這些細菌可以抑制入侵的微生物。患者將極易受到可能潛伏在附近的任何其他病原體的侵害。

奇勒和他的同事開始悄悄地聯絡美國和歐洲的同事,詢問是否有任何警告訊號表明新冠疫情正在為致命真菌提供立足之地。來自印度、義大利、哥倫比亞、德國、奧地利、比利時、愛爾蘭、荷蘭和法國的感染報告陸續傳來。現在,同樣的致命真菌也在美國患者身上浮出水面:第二次疫情的最初跡象,疊加在病毒大流行之上。而且不僅僅是耳念珠菌。另一種致命真菌,名為麴黴菌,也開始造成損害。

“這種情況將無處不在,”奇勒說。“我們認為我們無法控制住它。”

如果我們想到真菌,很可能將它們視為輕微的滋擾:乳酪上的黴菌、推到壁櫥後面的鞋子上的黴斑、大雨過後花園裡冒出的蘑菇。我們注意到它們,然後刮掉或撣掉它們,從未意識到我們正在接觸編織地球的脆弱網路邊緣。真菌構成了它們自己的生物界,約有六百萬種不同的物種,從常見的夥伴(如烘焙酵母)到野生的外來物種。它們與其他界別有複雜的不同之處。與動物不同,它們有細胞壁;與植物不同,它們不能自己製造食物;與細菌不同,它們將DNA儲存在細胞核內,並在細胞中填充細胞器——這些特徵使它們在細胞水平上與我們驚人地相似。* 真菌分解岩石,滋養植物,播撒雲朵,覆蓋我們的皮膚,填充我們的腸道,這是一個主要隱藏且未被記錄的世界,與我們並肩生活,並在我們體內。

2018年9月,加利福尼亞州帕特森的託倫斯·歐文感覺自己感冒了。七個月後,他失去了75%的肺活量。歐文患上了球孢子菌病,一種真菌感染,他的生命被一種實驗性藥物所挽救。圖片來源:蒂莫西·阿奇博爾德

這種共生關係現在正在失去平衡。真菌正在超越它們長期居住的氣候帶,適應曾經不利於生存的環境,學習新的行為,使它們能夠在新的方式中在物種之間跳躍。在執行這些操作的同時,它們正在成為更成功的病原體,以它們以前無法達到的方式和數量威脅著人類健康。

識別嚴重真菌感染的監測工作並不完善,因此任何數字都可能被低估。但一項廣為流傳的估計表明,全球可能有3億人感染真菌疾病,每年有160萬人死亡——超過瘧疾,與肺結核一樣多。僅在美國,疾控中心估計每年有超過75,000人因真菌感染住院,另有890萬人尋求門診就診,每年花費約72億美元。

對於醫生和流行病學家來說,這令人驚訝和不安。長期以來的醫學理論認為,我們受到真菌的保護,不僅是因為有多層免疫防禦,還因為我們是哺乳動物,核心體溫高於真菌偏好的溫度。我們身體較涼爽的外部表面有遭受輕微侵襲的風險——想想香港腳、酵母菌感染、癬——但在免疫系統健康的人群中,侵襲性感染非常罕見。

這可能讓我們過於自信。“我們有一個巨大的盲點,”約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院的醫生和分子微生物學家阿圖羅·卡薩德瓦爾說。“走到街上,問人們他們害怕什麼,他們會告訴你他們害怕細菌,他們害怕病毒,但他們不害怕死於真菌。”

具有諷刺意味的是,正是我們的成功使我們變得脆弱。真菌會利用受損的免疫系統,但在20世紀中期之前,免疫力受損的人活不了多久。從那時起,醫學在維持這些人的生命方面變得非常出色,即使他們的免疫系統因疾病或癌症治療或年齡而受損。它還開發了一系列有意抑制免疫力的療法,以保持移植受者的健康並治療自身免疫性疾病,如狼瘡和類風溼性關節炎。因此,現在有大量的人特別容易感染真菌。(正是真菌感染,即卡氏肺孢子蟲肺炎,在今年6月40年前提醒醫生注意首例已知的HIV病例。)

並非我們所有的脆弱性都是醫學如此成功地延續生命的過錯。其他人類行為也打開了真菌世界與我們自身之間更多的門。我們清理土地用於耕種和定居,並擾亂了真菌及其宿主之間原有的穩定平衡。我們在世界各地運輸貨物和動物,真菌搭乘順風車。我們用殺菌劑浸泡農作物,並增強附近生物的抗藥性。我們採取行動使氣候變暖,真菌適應環境,縮小了它們偏好的溫度與長期以來保護我們的溫度之間的差距。

但真菌並非從某個外來的地方橫衝直撞地闖入我們的地盤。它們一直與我們同在,編織在我們的生活和環境,甚至我們的身體中:地球上的每個人每天至少吸入1000個真菌孢子。不可能將自己與真菌界隔絕開來。但科學家們正在緊急努力瞭解我們拆除抵抗微生物防禦的無數方式,以找出重建它們的更好方法。

令人費解的是,我們人類對真菌感到如此安全,儘管我們幾個世紀以來就知道我們的莊稼可能會遭受它們的襲擊。在19世紀40年代,一種類似真菌的生物,晚疫病菌,摧毀了愛爾蘭的馬鈴薯作物;超過一百萬人,占人口的八分之一,死於飢餓。(這種微生物以前被認為是真菌,現在被歸類為高度相似的生物,即水黴菌。)在19世紀70年代,咖啡葉鏽病,半尾孢鏽菌,消滅了南亞所有的咖啡樹,徹底重塑了印度和斯里蘭卡的殖民地農業,並將咖啡生產轉移到中美洲和南美洲。真菌是20世紀20年代數十億棵美國栗樹從美國阿巴拉契亞森林中消失以及20世紀40年代數百萬棵垂死的荷蘭榆樹從美國城市中被砍伐的原因。它們每年摧毀世界上五分之一的糧食作物。

然而多年來,醫學界只關注真菌對植物界造成的破壞,從未考慮過人類或其他動物可能同樣處於危險之中。“植物病理學家和農民非常重視真菌,並且一直如此,農業綜合企業也是如此,”倫敦帝國學院的流行病學教授馬修·C·費舍爾說,他的工作重點是識別新出現的真菌威脅。“但從野生動物疾病和人類疾病的角度來看,它們被嚴重忽視了。”

因此,當里約熱內盧的流浪貓開始生病時,起初沒有人想到要問為什麼。流浪貓的生活本來就很艱苦,它們四處覓食、打架並生下無數窩小貓。但在1998年夏天,數十隻甚至數百隻鄰里貓開始出現可怕的傷口:爪子和耳朵上流著膿的潰瘍,眼睛腫脹混濁,臉上長出看似腫瘤的東西。里約熱內盧的貓與人類混雜生活:孩子們和它們玩耍,尤其是在貧困社群,婦女鼓勵它們留在房屋附近,對付老鼠和老鼠。不久之後,一些孩子和母親也開始生病。圓形、邊緣結痂的傷口在他們的手上裂開,堅硬的紅色腫塊沿著他們的手臂蔓延,彷彿沿著一條軌跡。

2001年,里約熱內盧奧斯瓦爾多·克魯茲基金會(一家醫院和研究所)的研究人員意識到,他們在三年內治療了178人,主要是母親和祖母,患有類似的腫塊和滲液性病變。幾乎所有人都每天與貓接觸。透過分析感染情況和附近獸醫診所治療的貓的感染情況,他們發現了一種名為孢子絲菌的真菌。

孢子絲菌屬的各種物種生活在土壤和植物上。透過割傷或抓傷進入人體後,這種真菌會轉變成類似於酵母菌的出芽形式。過去,酵母菌形式不具有傳染性,但在這次流行病中,它具有傳染性。這就是貓咪互相傳染和傳染給照顧者的方式:它們傷口和唾液中的酵母菌在貓咪打架、推擠或打噴嚏時從一隻貓傳播到另一隻貓。貓咪透過爪子、牙齒和愛撫將它傳播給人類。感染從皮膚向上蔓延到淋巴結和血液,再到眼睛和內臟器官。在巴西醫生收集的病例報告中,有真菌囊腫在人們大腦中生長的記錄。

具有這種技能的真菌被宣佈為一個新物種,巴西孢子絲菌。到2004年,克魯茲基金會已治療了759名患有該疾病的人;到2011年,這一數字上升到4100人。到去年,巴西已有超過12,000人被診斷出患有該疾病,蔓延範圍超過2,500英里。它已蔓延到巴拉圭、阿根廷、玻利維亞、哥倫比亞和巴拿馬。

“這種流行病不會停止,”庫裡蒂巴巴拉那聯邦大學的醫生兼副教授弗拉維奧·奎羅斯-特萊斯說,他於2011年看到了他的首例病例。“它正在蔓延。”

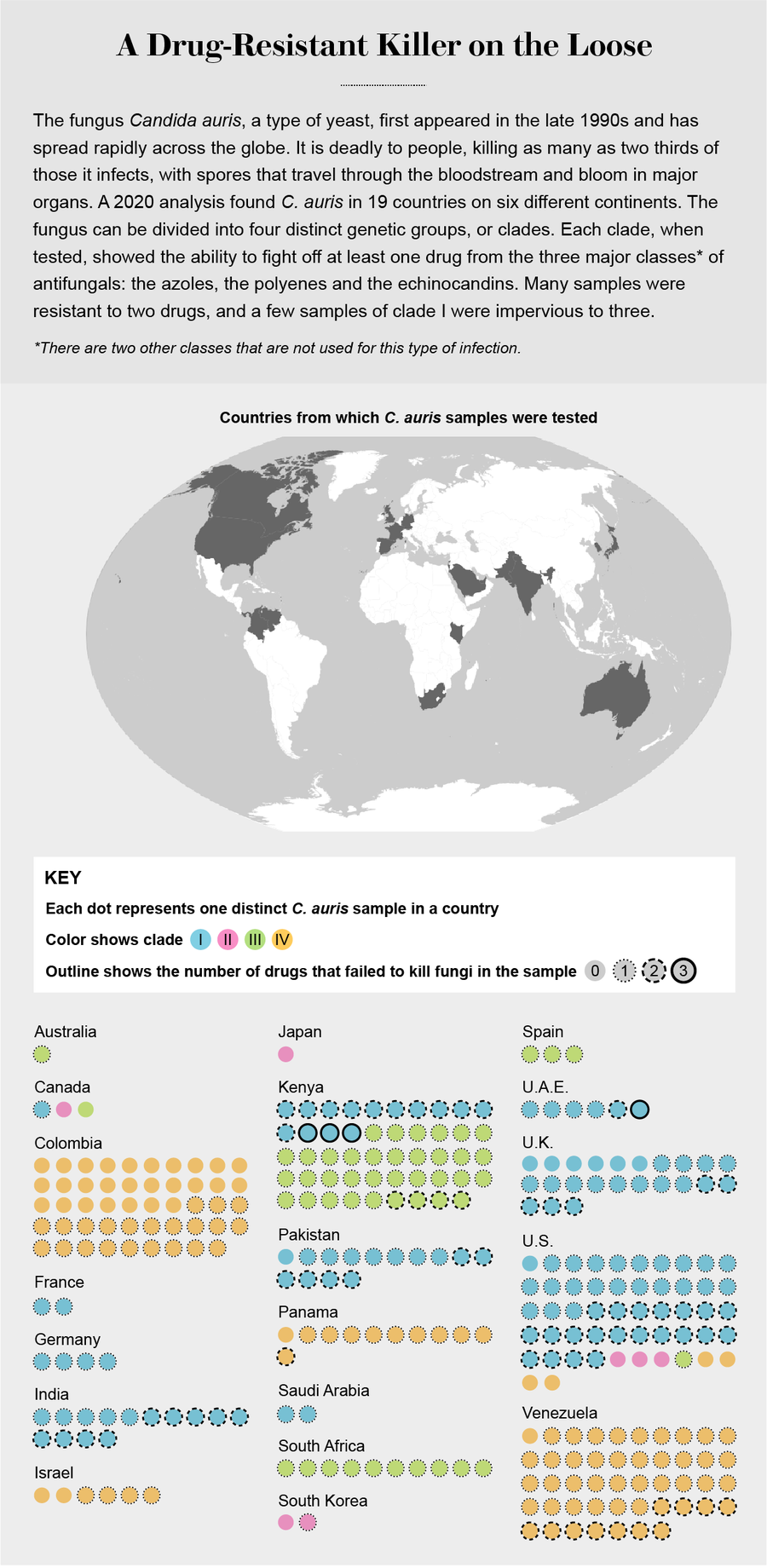

圖片來源:阿曼達·蒙塔內斯;來源:“使用種群基因組分析追蹤耳念珠菌的進化歷史和全球擴張”,作者:南希·A·周等人,《美國微生物學會雜誌》,第11卷;2020年4月28日

這是一個謎:流浪貓會四處遊蕩,但它們不會遷徙數千英里。在疾控中心,奇勒和他的同事懷疑可能有一個答案。在巴西和阿根廷,孢子絲菌病也已在老鼠和貓身上發現。受感染的齧齒動物可能會搭乘進入集裝箱運輸的貨物。每天都有數百萬個這樣的集裝箱在停靠在美國港口的船隻上卸貨。這種真菌可能正在來到美國。一隻逃離集裝箱的病鼠可能會在港口周圍的城市中傳播感染。

“在人口稠密的中心,有很多流浪貓,你可能會看到流浪街頭的病貓數量急劇增加,”疾控中心的獸醫約翰·羅索說,他可能是第一個注意到孢子絲菌對美國可能造成的威脅的人。“而且考慮到我們美國人無法避免幫助流浪動物,我想我們會看到很多人被傳染。”

對於像奇勒這樣的真菌學家來說,這種傳播是一種警告:真菌界正在移動,逼近邊界,在尋找新宿主的過程中尋求任何可能的優勢。也許,我們正在幫助它們。“真菌是活的;它們會適應,”他說。在它們數百萬個物種中,“我們已知的只有大約300種會引起人類疾病——到目前為止。對於已經存在了十億年的事物來說,這有很多新穎性和差異性的潛力。”

託倫斯·歐文在開始遭受真菌困擾時才44歲。他是一個身材高大、身體健康的男人,高中和大學時都是運動員,他住在加利福尼亞州帕特森,這是一個位於中央山谷的安靜小鎮,緊鄰美國5號公路。大約兩年多前,歐文在新開發的住宅區買了一棟房子,與妻子朗達和他們的兩個女兒搬了進去。他是一家零售商Crate & Barrel的倉庫經理,也是當地青少年橄欖球比賽的播音員。

2018年9月,歐文開始感覺自己感冒了,而且一直好不了。他給自己服用了泰諾感冒藥,但隨著時間的推移,他感到虛弱和呼吸急促。十月份的一天,他倒下了,跪倒在臥室裡。他的女兒發現了他的情況。他的妻子堅持要他們去急診室。

醫生認為他患有肺炎。他們給他開了抗生素,讓他回家,並指示他使用非處方藥。他變得越來越虛弱,無法進食。他去看其他醫生,病情穩步惡化,忍受著呼吸急促、盜汗和體重減輕,類似於癌症患者。他的體重從280磅降到了150磅。最終,一項測試找到了答案:一種名為球孢子菌病的真菌感染,通常被稱為谷熱。“在我得病之前,我從未聽說過它,”他說。

但其他人聽說過。歐文被轉診到距他家100英里的加利福尼亞大學戴維斯分校,該校設立了一個谷熱中心。這種疾病主要發生在加利福尼亞州和亞利桑那州、內華達州南部尖端、新墨西哥州和德克薩斯州最西部。其背後的微生物,粗球孢子菌和波薩達斯球孢子菌,每年在該地區感染約15萬人——而在該地區之外,這種感染幾乎無人知曉。“它不是一種全國性的病原體——你在人口稠密的紐約、波士頓或華盛頓特區不會感染它,”戴維斯中心聯合主任兼開始負責歐文護理的醫生喬治·R·湯普森說。“因此,即使是醫生也認為它是一種奇異的疾病。但在這種疾病流行的地區,它非常常見。”

與孢子絲菌類似,球孢子菌也有兩種形式,從土壤中存在的一種線狀、脆弱的形式開始,當土壤受到擾動時會分解。其輕質成分可以在風中吹拂數百英里。在他在中央山谷的生活中,歐文在某個地方吸入了一劑。真菌在他的體內轉變成充滿孢子的球體,這些球體透過他的血液遷移,滲透到他的頭骨和脊柱。為了保護他,他的身體產生了疤痕組織,使他的肺部僵硬並堵塞。當他接受湯普森的護理時,距離他第一次倒下已經七個月了,他的呼吸量只有肺活量的25%。儘管這危及生命,但歐文仍然是幸運的:在大約100例病例中,有1例真菌會在器官和大腦周圍的膜中生長出危及生命的腫塊。

歐文已經接受了所有批准的治療方法。只有五類抗真菌藥物,與對抗細菌的20多類抗生素相比,數量很少。抗真菌藥物之所以如此之少,部分原因是它們難以設計:由於真菌和人類在細胞水平上相似,因此很難製造出一種既能殺死它們又不會殺死我們的藥物。

設計抗真菌藥物是如此具有挑戰性,以至於大約每20年才有一種新型抗真菌藥物上市:多烯類藥物,包括兩性黴素B,在20世紀50年代;唑類藥物在20世紀80年代;以及棘白菌素類藥物,這是最新的療法,始於2001年。(還有特比萘芬,主要用於外部感染,以及氟胞嘧啶,主要與其他藥物聯合使用。)

對於歐文來說,沒有什麼藥物效果足夠好。“我瘦得像個骷髏,”他回憶說。“我爸爸來看我,坐在那裡眼淚汪汪。我的孩子們不想見到我。”

在最後的努力中,戴維斯團隊為歐文弄到了一種名為奧洛羅芬的新藥。它在英國生產,尚未上市,但一項臨床試驗向所有其他藥物都失敗的患者開放。歐文符合條件。幾乎在他收到藥物後,他就開始好轉。他的臉頰豐滿了起來。他用助行器支撐著自己站了起來。幾周後,他回家了。

現在谷熱的發病率是20年前的八倍。這一時期恰逢更多人遷往西南部和西海岸——更多的房屋建設,更多的土壤翻動——以及與氣候變化相關的炎熱乾燥天氣的增加。“粗球孢子菌在潮溼的土壤中非常快樂;它不形成孢子,因此不具有特別的傳染性,”湯普森說。“在乾旱時期,孢子就會形成。而在過去十年中,我們經歷了非常嚴重的乾旱。”

由於谷熱一直是一種沙漠疾病,科學家們認為真菌威脅將停留在這些地區。但這種情況正在改變。2010年,華盛頓州東部,即北部900英里的地方,有三人患上谷熱:一名12歲的孩子在峽谷中玩耍時吸入了孢子,一名15歲的孩子從全地形車上摔下來,透過傷口感染了谷熱,以及一名58歲的建築工人,他的感染擴散到了大腦。兩年前發表的研究表明,此類病例可能會變得司空見慣。洛斯阿拉莫斯國家實驗室的地球系統科學家摩根·戈里斯使用氣候變暖情景來預測到本世紀末美國有多少地區可能成為粗球孢子菌的適宜生存地。在氣溫升幅最高的情景中,適宜谷熱的條件——年平均氣溫為10.7攝氏度(51華氏度),年平均降雨量少於600毫米(23.6英寸)——延伸到加拿大邊境,並覆蓋了美國西部的大部分地區。

歐文已經花了將近兩年的時間康復;他仍然每天服用六片奧洛羅芬,並預計會無限期地服用下去。他的體重和力量都恢復了,但他的肺部仍然受損,他不得不申請傷殘補助。“我正在學習與此共處,”他說。“我將在餘生中與它作鬥爭。”

.jpg?w=900)

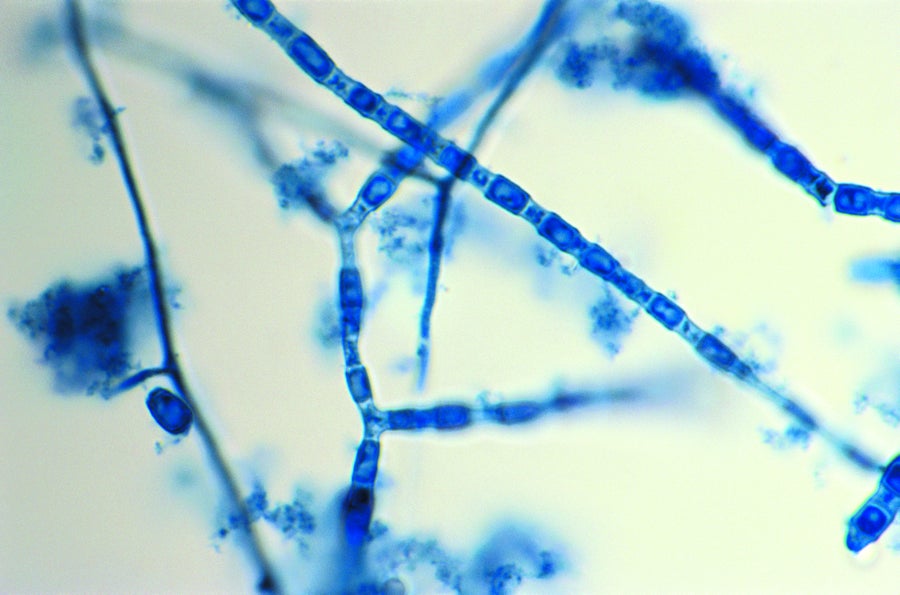

致命的真菌雙重威脅正在感染更多人。粗球孢子菌引起谷熱,其範圍正在超出最初發現它的西南部地區(上圖)。煙麴黴出現在許多環境中,可能對患有流感或新冠肺炎的人致命(下圖)。圖片來源:科學來源

孢子絲菌找到了一種新的傳播方式。谷熱擴大到了新的範圍。耳念珠菌這種利用新冠疫情的真菌也玩弄了類似的伎倆,利用了疫情混亂開啟的生態位。

這種真菌本身就是一個不良分子。它的行為方式與其他致病性酵母菌不同,後者通常安靜地生活在人的腸道中,並在人的免疫系統失衡時湧入血液或粘膜。在本世紀的第一個十年中的某個時候,耳念珠菌獲得了直接在人與人之間傳播的能力。它學會了在金屬、塑膠以及織物和紙張的粗糙表面上生存。當第一波新冠疫情導致一次性口罩和防護服短缺時,它迫使醫護人員重複使用他們通常在患者之間丟棄的裝備,以防止傳播感染。而耳念珠菌已經做好了準備。

在新德里,醫生兼微生物學家阿努拉達·喬杜裡閱讀了早期的病例報告,並感到不安,因為新冠似乎是一種炎症性疾病,而且也是一種呼吸道疾病。對炎症的常規醫療反應是使用類固醇來抑制患者的免疫反應。她意識到,這將使患者容易受到真菌的侵襲。致命且持久的耳念珠菌已在除南極洲以外的每個大陸的40個國家的醫院中被發現。如果醫護人員在不知不覺中透過重複使用的衣服將這種生物帶入他們的醫院,將會爆發一場大火。

“我想,‘哦,天哪,重症監護病房將被患者擠滿,感染控制政策將受到損害,’”她最近說。“在任何已經存在耳念珠菌的重症監護病房中,它都將造成嚴重破壞。”

喬杜裡在大流行早期在一家醫學雜誌上向其他醫生髮布了警告。幾個月後,她寫了一份更新報告:新德里一家擁有65張床位的重症監護病房已被耳念珠菌入侵,三分之二在因新冠入院後感染該酵母菌的患者死亡。在美國,奇勒收到的公告標記了洛杉磯和附近奧蘭治縣的醫院和長期護理機構的數百例病例,佛羅里達州一家醫院透露,它收容了35例病例。疾控中心認為,在少數病例出現的地方,還有更多病例——但常規檢測,他們瞭解這種生物隱秘傳播的關鍵途徑,已經在照顧大流行病患者的過度勞累下被放棄。

儘管情況已經很糟糕,但熟悉真菌的醫生正在關注更大的威脅:新冠肺炎可能為另一種真菌提供的優勢的擴大。

在自然界中,煙麴黴充當清潔隊。它促進植被腐爛,防止世界被枯死的植物和秋葉淹沒。然而在醫學上,麴黴菌被稱為機會性感染的病因,當受損的人體免疫系統無法清除其孢子時,就會產生機會性感染。在已經患病的人群中,侵襲性麴黴菌病的死亡率徘徊在100%左右。

在2009年H1N1禽流感大流行期間,麴黴菌開始尋找新的受害者,即唯一的潛在疾病是流感的健康人。在荷蘭的醫院裡,一批流感患者到來時無法呼吸並陷入休克。幾天之內,他們就去世了。到2018年,醫生們稱之為侵襲性肺麴黴菌病的疾病發生在三分之一的危重流感患者身上,並導致高達三分之二的患者死亡。

然後冠狀病毒來了。它像流感一樣清除了肺部內表面。連線全球傳染病醫生和真菌學家的預警網路亮起了關於麴黴菌侵襲新冠肺炎患者的警報:在中國、法國、比利時、德國、荷蘭、奧地利、愛爾蘭、義大利和伊朗。與具有挑戰性的併發症耳念珠菌相比,麴黴菌更糟糕。耳念珠菌潛伏在醫院中。患者接觸麴黴菌的地方,嗯,無處不在。無法從環境中消除孢子,也無法阻止人們吸入它們。

在巴爾的摩,醫生基倫·馬爾敏銳地意識到了這種危險。馬爾是約翰霍普金斯醫療中心醫學和腫瘤學教授,並指導該中心關於移植和腫瘤感染性疾病的部門。在接受新器官或骨髓移植的人群中發生的感染是她熟悉的領域。當新冠疫情來襲時,她擔心曲黴菌會激增——而且美國醫院沒有意識到這種威脅,會錯過它。約翰霍普金斯大學開始使用歐洲使用的分子診斷測試對重症監護病房的新冠患者進行檢測,試圖及時發現感染並嘗試治療。在約翰霍普金斯系統運營的五家醫院中,它發現十分之一的重症新冠患者正在發展為麴黴菌病。

一些患者死亡,其中包括一名曲黴菌病擴散到大腦的患者。馬爾擔心,在全國各地還有許多像這位患者一樣的人,他們的疾病沒有及時被發現。“這很糟糕,”馬爾在今年春天說。“目前,在新冠肺炎中,麴黴菌比耳念珠菌更重要。毫無疑問。”

對抗致病真菌的挑戰不僅在於它們具有毒性和隱秘性,儘管這些特性可能很糟糕。還在於真菌非常擅長保護自己免受我們用來殺死它們的藥物的侵害。

這與抗生素耐藥性的故事類似。製藥商玩著跳蛙遊戲,試圖趕在細菌用來保護自己免受藥物侵害的進化策略之前。對於真菌來說,情況相同,但更糟。真菌病原體對抗真菌藥物產生耐藥性——但最初的藥物就更少,因為這種威脅是相對較晚才被認識到的。

“在2000年代初期,當我從學術界轉向工業界時,抗真菌藥物的研發管線為零,”醫生兼抗生素開發長期倡導者約翰·H·雷克斯說。雷克斯是F2G的首席醫療官,該公司生產了託倫斯·歐文服用的尚未批准的藥物。“在世界任何地方,都沒有處於臨床甚至臨床前開發階段的抗真菌藥物。”

情況已不再如此,但研究進展緩慢;與抗生素一樣,將新藥推向市場的經濟回報是不確定的。但開發新藥至關重要,因為患者可能需要服用數月,有時甚至數年,而且許多現有的抗真菌藥物對我們有毒。(兩性黴素 B 因其令人痛苦的副作用而被稱為“搖晃和烘烤”。)Amplyx Pharmaceuticals 總裁兼執行長 Ciara Kennedy 說:“作為一名醫生,您正在做出選擇,以腎臟為代價來處理真菌感染。”該公司正在開發一種新型抗真菌藥物。“或者,如果我不處理真菌感染,我知道病人會死。”

開發新藥也至關重要,因為現有藥物正在失效。Irvin 最終參加了 olorofim 試驗,因為他的 Valley fever 對任何可用藥物都沒有反應。耳念珠菌已經對所有三大類抗真菌藥物產生了耐藥性。麴黴菌一直在積累對唑類抗真菌藥物的耐藥性,唑類藥物是治療麴黴菌最有效的藥物,因為它持續暴露於唑類藥物中。唑類藥物在世界各地廣泛使用——不僅在農業中用於控制作物病害,還在油漆、塑膠和建築材料中使用。在這場跳蛙遊戲中,真菌已經領先一步。

對抗真菌肆虐的最佳方法不是治療而是預防:不是藥物而是疫苗。目前,沒有任何真菌疾病疫苗問世。但是,長期使用有毒藥物治療患者的困難,加上驚人的病例數量,使得尋找疫苗變得迫在眉睫。而且,有史以來第一次,疫苗可能指日可待,即使尚未實現。

當美國人口的 10% 居住在流行地區時,Valley fever 的發病率之所以沒有更糟,是因為感染會賦予終身免疫力。這表明疫苗可能是可行的——自 20 世紀 40 年代以來,研究人員一直在努力嘗試。一種使用體內粗球孢子菌(充滿孢子的真菌球體)的滅活版本的原型疫苗在小鼠身上效果極佳。但它在 20 世紀 80 年代的人體臨床試驗中慘敗。

約翰·加爾吉亞尼(John Galgiani)說:“我們是在捉襟見肘的情況下做的,每個人都希望它能成功。”他現在是亞利桑那大學醫學院 Valley Fever 卓越中心的教授兼主任,也是 40 年前那項研究的參與者。“即使有[不良]反應,研究持續了三年,我們仍然保留了 95% 的登記人員。”

狗狗也參與其中。它們的鼻子總是貼著泥土,這使它們比人類更容易感染 Valley fever。在亞利桑那州的幾個縣,每年有近 10% 的狗狗患上這種疾病,而且它們比人類更有可能發展成嚴重的阻塞肺部的型別。它們遭受著巨大的痛苦,治療過程漫長而昂貴。但是,狗狗的脆弱性——加上聯邦機構批准動物藥物的標準低於人類藥物的標準——使它們成為測試潛在疫苗的模型系統。而且,主人對動物的熱愛以及他們在力所能及的情況下掏空錢包的意願,可能會首次將可能性變為現實。

由於數百名狗主人的捐款,加上美國國立衛生研究院的資助以及加利福尼亞州公司 Anivive Lifesciences 的商業援助,加爾吉亞尼和他的亞利桑那州團隊現在正在研發一種新的疫苗配方。測試尚未完成,但最早可能在明年上市,用於狗狗。“我認為這是真菌疫苗的概念驗證——在狗狗身上使用,看到它是安全的,”亞利桑那州中心的獸醫和研究科學家 Lisa Shubitz 說。“我真的相信這是通往人類疫苗的道路。”

這種注射劑不依賴於滅活的 Valley fever 真菌。相反,它使用了一種活體真菌,從中刪除了一個對其繁殖週期至關重要的基因 CPS1。這種缺失意味著真菌無法傳播。這個基因最初是由一個植物病理學家團隊發現的,後來由亞利桑那大學的 Marc Orbach 在粗球孢子菌中鑑定出來,他研究宿主與病原體的相互作用。在創造了一種去除該基因的突變粗球孢子菌後,他和加爾吉亞尼用實驗方法感染了專門培育出來對真菌極其敏感的實驗室小鼠。這種微生物引發了強烈的免疫反應,激活了 1 型輔助性 T 細胞,從而建立了持久的免疫力。小鼠存活了六個月,沒有出現任何 Valley fever 症狀,即使研究小組試圖用未改變的粗球孢子菌感染它們。當研究人員在半年期結束時對小鼠進行屍檢時,科學家們發現它們的肺部幾乎沒有真菌生長。這種對感染的長期保護使基因缺失真菌成為自加爾吉亞尼在 20 世紀 80 年代的工作以來最有希望的疫苗基礎。但是,將為狗狗開發的疫苗轉變為可用於人類的疫苗並非易事。

犬類配方歸美國農業部管轄,但人類版本的批准將由美國食品藥品監督管理局 (FDA) 監督。這將需要臨床試驗,這可能會持續數年,並涉及數千人,而不是用於驗證狗狗配方的小動物數量。與 20 世紀 80 年代的原型不同,新疫苗涉及一種活的生物體。由於從未有真菌疫苗獲得批准,因此開發人員或監管機構沒有預先建立的評估途徑可循。“我們將一邊飛行飛機,一邊建造飛機,”加爾吉亞尼說。

他估計,為人類研製 Valley fever 疫苗可能需要五到七年時間,耗資約 1.5 億美元,這是一項針對不確定的盈利前景進行的投資。但一種成功的化合物可能具有廣泛的用途,可以保護西南部地區的永久居民以及在流行地區的 120 個基地和其他設施中的軍事人員,以及每年冬天來訪的數十萬“候鳥”移民。(三年前,美國疾病控制與預防中心 (CDC) 在流行區以外的 14 個州發現了 Valley fever 病例。大多數是西南地區的冬季居民,他們在回家後被診斷出來。)據估計,疫苗每年可能節省高達 15 億美元的醫療保健費用。

加爾吉亞尼說:“10 年前,我看不出我們有可能研製出疫苗。”“但我認為現在有可能了。”

如果一種真菌疫苗研製成功,它將為另一種疫苗鋪平道路。如果免疫接種在科學上、作為監管目標以及作為人們願意接受的疫苗獲得成功,我們將不再需要時刻警惕真菌王國。我們可以安全、自信地與它共存,而不用擔心它可能造成的破壞。

但這還需要數年時間,而真菌現在正在行動:改變它們的習性,改變它們的模式,利用 COVID 等緊急情況來尋找新的受害者。在 CDC,Chiller 感到擔憂。

Chiller 說:“在過去的五年裡,我們真的感覺像是在覺醒到一個全新的現象,一個我們不習慣的真菌世界。”“我們如何才能掌握它?我們如何反思自己,尋找可能到來的東西?我們研究這些突發事件不是為了學術練習,而是因為它們向我們展示了可能發生的事情。我們需要為更多的意外做好準備。”

*編者注(2021 年 6 月 9 日):釋出後修改了這句話,以糾正對真菌細胞與動物細胞有何不同的描述。