支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

編者注(2019年3月12日):本文最初發表於2009年3月12日。值此全球資訊網誕生30週年之際,重新發布此文。

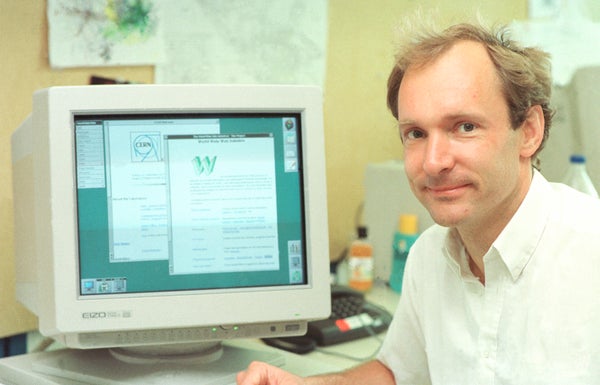

二十年前的這個月,一位名叫蒂姆·伯納斯-李的軟體顧問在歐洲核子研究組織(更廣為人知的名稱是CERN)構想了一個開放計算機網路的計劃,用於跟蹤位於瑞士日內瓦郊外的粒子物理實驗室的研究。伯納斯-李謙虛地稱之為“資訊管理:一個提案”的方案,該方案是為了獲得歐洲核子研究組織的資助而提交的,最終成為了全球資訊網的藍圖。

全球資訊網並非一夜成名。事實上,在將近兩年後,伯納斯-李——在歐洲核子研究組織計算機科學家羅伯特·凱里奧和其他人的幫助下——才在1990年的聖誕節當天,首次成功實現了透過網際網路在Web瀏覽器和伺服器之間的通訊。在這次演示之後,53歲的伯納斯-李又進行了數年的不懈遊說,以說服教授、學生、程式設計師和網際網路愛好者建立更多的Web瀏覽器和伺服器,而這些瀏覽器和伺服器很快將永遠改變人類的通訊世界。

3月13日星期五,伯納斯-李、凱里奧和其他Web先驅將在歐洲核子研究組織聚集,慶祝最初提案的20週年。為了瞭解Web是如何誕生的內幕故事,以及這個想法背後的男人,SciAm.com採訪了《大眾科學》編輯馬克·菲舍蒂,他在1999年與伯納斯-李合作撰寫了《編織網路:全球資訊網的發明者講述的過去、現在和未來》一書,這是一部分析和紀念伯納斯-李在全球資訊網誕生十年後所取得成就的開創性著作。

[以下是採訪的編輯稿。]

為什麼全球資訊網是在歐洲核子研究組織發明的?

蒂姆·伯納斯-李在1980年代是歐洲核子研究組織的軟體顧問,當時他開始編寫Tangle應用程式,以幫助他跟蹤歐洲核子研究組織的眾多科學家、專案和不相容的計算機。成千上萬的研究人員會前往歐洲核子研究組織,使用他們自帶的計算機進行實驗,然後回家處理資料。歐洲核子研究組織為了相容眾多不相容的計算機付出了巨大的努力,這些計算機還必須與實際執行大型粒子加速器的歐洲核子研究組織大型機協同工作。蒂姆負責幫助一切和每個人協同工作。他認為,如果計算機可以直接交換資訊,哪怕當時計算機彼此之間無法通訊,事情也會簡單得多。

2009年3月標誌著蒂姆·伯納斯-李首次提出將成為全球資訊網的專案20週年。是什麼激發了這個更宏大的願景?

他在1989年3月向歐洲核子研究組織管理層提交了提案,以獲得資金和正式批准,允許他花費一些時間來從事這個專案。但在思考解決不相容性問題的過程中,他意識到如果科學家們在回到自己的實驗室後仍然可以共享資料,那就更酷了。如果遠端的歐洲核子研究組織計算機可以透過網際網路進行通訊,他們甚至可以從任何位置透過網路在歐洲核子研究組織執行一些實驗。網際網路本身只是一組電線和一種透過這些電線傳送資訊的協議。全球資訊網將是一個在網際網路上執行的應用程式。碰巧的是,全球資訊網最終成為了有史以來最成功的應用程式。(其他網際網路應用程式已經存在,包括檔案傳輸協議或 FTP 和電子郵件。)

構成全球資訊網的關鍵創新是什麼?是誰創造了它們?

三個主要的創新是 HTTP(超文字傳輸協議);URL(通用資源定位符,蒂姆最初將其稱為 URI,即通用資源指示符);和 HTML(超文字標記語言)。HTTP 允許您單擊連結並被帶到該文件或網頁。URL 用作查詢該文件或網頁的地址。HTML 使您能夠將連結放入文件和網頁中,以便它們連線在一起。蒂姆在1990年10月至12月之間建立了所有這三個軟體程式碼。

解釋全球資訊網如何工作的最佳類比是什麼?

蒂姆將其比作市場經濟:任何人都可以與任何人進行交易,而不必去實體市場廣場進行交易。交易者只需要知道規則。人們對全球資訊網最難理解的一點是,它沒有中心;任何計算機(或數學術語中的節點)都可以直接連結到任何其他計算機,而無需透過中央連線點。他們只需要知道通訊規則。

伯納斯-李在1990年聖誕節當天使用第一個Web瀏覽器訪問了第一個Web伺服器上的第一個網頁。為什麼直到1993年公眾才意識到這項創造?

一旦蒂姆和羅伯特·凱里奧確定全球資訊網有效,他們就想傳播這個訊息。在說服歐洲核子研究組織接受後,蒂姆在1991年飛遍世界各地,會見那些對超文字和網際網路感興趣的人,並連結建立Web瀏覽器以訪問蒂姆的歐洲核子研究組織計算機上不斷增長的資訊儲存庫。他還鼓勵愛好者啟動自己的伺服器。從那時起,郵件列表幫助傳播了這個訊息;大學計算機科學專案也是如此,這些專案將瀏覽器和伺服器的編碼視為讓學生進行實驗的好方法。(其中最著名的專案之一是由伊利諾伊大學的馬克·安德森領導的,他後來將自己的作品改造成了Netscape Web瀏覽器。)不過,蒂姆開始擔心大學和微軟等公司會建立可能與全球資訊網競爭的自己的網路,或者對內容收費,這會違反他的核心原則:每個人都應該能夠自由地與其他人通訊。為了阻止這種情況發生,他讓歐洲核子研究組織管理層根據通用許可證釋出了他所有的原始碼,以便世界各地的任何程式設計師都可以免費使用它。他認為,如果全世界都在共同構建全球資訊網,那麼任何一家公司都無法控制它。

是什麼導致全球資訊網最終起飛?

蒂姆將全球資訊網設計為一種社交媒介,而不是一種技術媒介——一種透過計算機將人們聯絡起來的系統,[全球資訊網]的草根建設因此而起飛。然而,直到1990年代中期,Netscape和AOL [美國線上] 等公司將瀏覽器商業化後,普通大眾才真正進入這個領域。這些公司會透過郵寄免費的帶有瀏覽器軟體的CD,以便人們可以上網,他們希望一旦人們上網後,他們會發現這些公司提供的收費服務,例如電子郵件。

為什麼伯納斯-李在全球資訊網開始迅速擴張的時候,突然離開歐洲核子研究組織,於1994年在麻省理工學院開始全球資訊網聯盟?

在那時,全球資訊網顯然正在成為一股不可阻擋的力量,商業力量確實威脅到了這些核心原則。歐洲核子研究組織的業務不是監督網際網路系統或應用程式——它的存在是為了進行高能物理實驗。蒂姆不能既當管理員又待在那裡,所以他搬到了麻省理工學院的計算機科學實驗室,該實驗室成為了新的全球資訊網聯盟的所在地,蒂姆一直待在那裡。

他對全球資訊網的演變最驚訝的是什麼?

讓蒂姆最驚訝的是,多年來人們更感興趣的是簡單地瀏覽和閱讀內容,而不是建立內容。他的第一個瀏覽器——WorldWideWeb——實際上既是瀏覽器又是編輯器。它讓您可以編寫自己的頁面、線上釋出頁面,並編輯其他人釋出的頁面。但是商業瀏覽器沒有提供編輯功能。這讓他沮喪了很多年。對他來說,全球資訊網的全部意義不僅是檢視資訊,還要釋出資訊。直到部落格出現,以及Facebook之類的網站出現,人們可以輕鬆釋出內容,這種情況才真正發生。

鑑於伯納斯-李內建其中的開放性不斷被不法分子利用,全球資訊網的未來會怎樣?

很難對全球資訊網實施控制——因為它是在網際網路的精神下建立的——它是完全開放的。但對蒂姆來說,解決隱私和智慧財產權保護等問題不是技術問題。首先,你需要一個社會修復方案。如果全球資訊網對好人開放,它對壞人也開放。解決全球資訊網上安全和其他問題的方法與在社會中解決的方法相同:你需要指導人們行為的法律和社會慣例。一旦這些得以發展,就可以建立實施它們的技術方法。