立方體衛星——由10釐米邊長的立方體構成,通常使用現成零件製造的航天器——已經在近地軌道上無處不在,從事著從地球觀測到太空細菌蛋白質研究的各種工作。現在,科學家們渴望將它們送往更遠的地方,超過十幾個深空立方體衛星正在籌備中。

每次行星際任務的成本通常不超過1000萬美元,這意味著這種小型飛行器可以承擔更昂貴專案無法承擔的風險。它們還可以成群工作,從而進行新型實驗。立方體衛星通常搭乘其他任務的發射順風車,而前往近地軌道的旅程(例如往返國際空間站的貨運飛船)相對常見,而前往太陽系其他地方的任務則罕見得多。

鳴謝:《自然》,2016年7月6日,doi:10.1038/535019a

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續發表有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事。

發射機會如此難得,以至於美國國家航空航天局的雙子星 INSPIRE 小型航天器——旨在測試未來任務關鍵技術的第一顆行星際立方體衛星——已經等待了將近兩年。“我們仍然需要找到一個搭乘機會,”加利福尼亞州帕薩迪納市美國國家航空航天局噴氣推進實驗室創新鑄造廠的負責人安東尼·弗里曼說。

立方體衛星最初在1999年被設想為一種教學工具。如今,它們執行著商業任務和近太空科學研究。但深空帶來了更大的挑戰(見“微型探險者”)。它們的小尺寸無法容納標準的推進和遠端通訊裝置,更不用說複雜的科學儀器了。

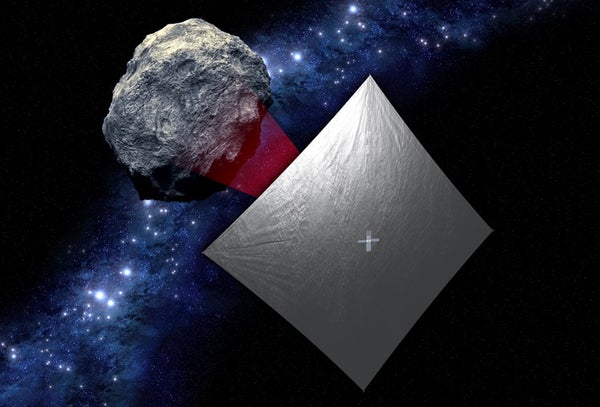

歐洲航天局(ESA)負責立方體衛星開發的羅傑·沃克表示,工程師們正在開始克服這些問題。為了解決通訊問題,歐空局的第一顆行星際立方體衛星將透過母船與地球通訊。立方體衛星將參與計劃於2020年進行的歐空局-美國國家航空航天局聯合小行星撞擊和偏轉評估(AIDA)任務,在該任務中,它們將承擔危險的工作,例如在大型探測器衝入小行星時進行近距離資料收集。

美國國家航空航天局計劃前往木衛二的任務目前正在開發中,也將使用母-女模式,部署一批立方體衛星,近距離飛掠這顆木星衛星。科學家認為木衛二的冰冷表面下可能存在生命。

獨立的深空立方體衛星任務也指日可待。美國國家航空航天局已經開發出一種微型無線電通訊系統,能夠直接從火星及更遠的地方與地球通訊。該機構將在 INSPIRE 上測試該系統——它有一個次要任務,即繪製地球磁場和太陽風之間相互作用的地圖——以及火星立方體一號(MarCO),這是一對通訊衛星,計劃在“洞察號”火星任務於2018年發射(在推遲兩年後)時搭載升空。美國國家航空航天局還開發了用於推進的小型冷氣推進器,以及可以存活於地球磁場保護之外的抗輻射電子裝置。

與此同時,歐洲的公司正在開發高效離子發動機,而羅馬一家名為 IMT 的公司正在研究如何利用可展開的太陽能電池板為這些發動機供電,這些太陽能電池板可以轉動以始終面向太陽。沃克說,所有這些技術加在一起,使得獨立的立方體衛星任務成為可能。

弗里曼預測,到下一個十年末,可能會有超過一百顆立方體衛星被派往整個太陽系——但前提是它們能夠進入太空。他呼籲所有航天機構同意在每個主要的行星任務中攜帶至少一顆立方體衛星。沃克對此表示贊同:“這真的會刺激這個領域。最終,這是行星際立方體衛星需要克服的主要問題,除了通訊之外。” 這意味著在任務的設計階段早期就要制定立方體衛星搭載的計劃。

為了應對大量的立方體衛星提案,美國國家航空航天局還希望看到開發出更多低成本的商業發射器,用於運載數十到數百公斤的有效載荷,而不是為通訊衛星設計的典型5噸發射器。弗里曼說,這種較小的火箭可能可以運載幾十個 5 公斤重的立方體衛星進入近地軌道,或者可以進行改裝以包括一個可以將單個立方體衛星送入深空的上面級。他希望使用類似的方法將一個自由飛行的探測器送往金星,在那裡它將掠過這顆行星的酸性大氣層。

瞄準月球的立方體衛星可能會更容易搭乘。美國國家航空航天局的太空發射系統(一種旨在將人類送入地球軌道之外的重型火箭)將在其2018年的首次發射中攜帶13顆立方體衛星和一個無人駕駛的“獵戶座”飛船。貨物將包括“月球手電筒”,它將使用反射的光束來尋找月球黑暗隕石坑中的冰沉積物,以及旨在探索附近小行星的“近地小行星(NEA)偵察器”。

歐空局正在開發一種單獨的月球進場方式。它與英國吉爾福德的薩里衛星技術有限公司(SSTL)和英國赫爾斯頓的古恩希利地球站一起,正在開發一種可以解決兩個問題的系統:一個可以提供前往月球的運輸和數十顆立方體衛星的資料中繼的商業母船,每個航天器的費用約為 500 萬英鎊(660 萬美元)。SSTL 的克里斯托弗·桑德斯說,最終,這種模式可以擴充套件。“本質上,我們想建立一個太陽系網際網路,”他在 5 月下旬在牛津舉行的星際立方體衛星研討會上說。

弗里曼表示,立方體衛星很快就能攜帶幾年前似乎還遙不可及的儀器,例如高解析度成像儀和雷達高度計。美國國家科學院、工程院和醫學院最近對立方體衛星潛力的調查得出結論,這些探測器有能力進行“出色的科學”研究,密歇根大學安阿伯分校的太空科學家托馬斯·祖布琛在會議上說。“其中很多還有待想象。”

本文經許可轉載,並於2016年7月6日首次發表。