像我們許多人一樣,西奧多羅斯·扎諾斯討厭去看醫生。作為紐約州馬納塞特范斯坦醫學研究所的研究員,他往往避免去看他的全科醫生,除非他已經生病或疼痛。但因為他喜歡他的智慧手機和其他小工具,他想知道為什麼一塊硬體不能在他真的應該去看醫生的時候告訴他——沒有任何如果、並且或但是。扎諾斯和他的同事正在研究他們希望有一天能夠傾聽和解碼身體的電訊號,捕捉疾病預警訊號的技術。

“因為我總是用手機,而且它不斷提醒我幾乎所有事情,我一直認為研究一種技術會很酷,這種技術可以讓我的手機在我快要生病時告訴我去看醫生——或者,更好的是,在症狀出現之前自動治療疾病,”范斯坦生物電子醫學中心助理教授扎諾斯說。“這就是我們試圖開發的技術。”

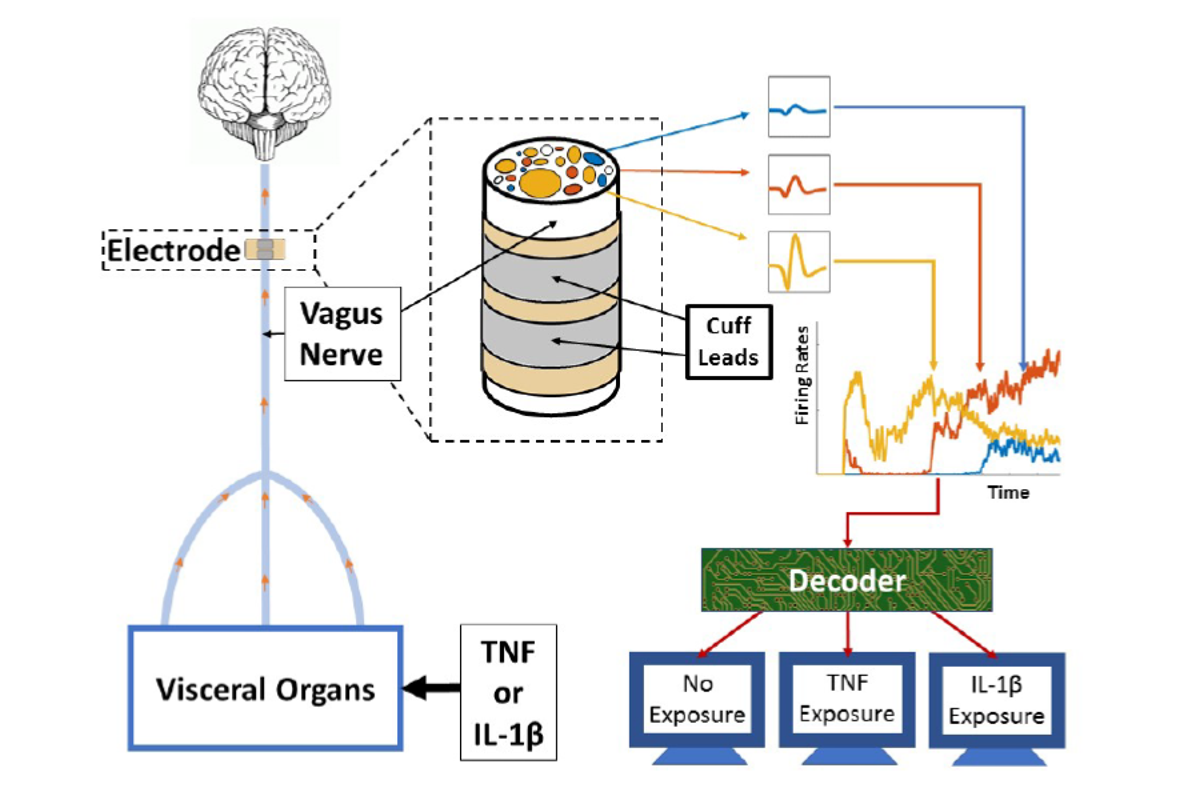

這項研究的方法圖解描繪了電極如何放置在小鼠的迷走神經上(左圖)。動物被注射了細胞因子腫瘤壞死因子(TNF)和白細胞介素-1β(IL-1β)。一個解碼系統(右圖)使用機器學習演算法分析來自電極的資料,確定關於小鼠暴露於細胞因子的資訊——細胞因子是細胞用來相互發出訊號以觸發免疫反應的化學物質。 來源:范斯坦醫學研究所

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

研究人員需要花費大量時間才能使用電脈衝診斷並可能治療疾病。但扎諾斯認為,在不久的將來,可以透過神經植入物監測某些疾病,如糖尿病、類風溼性關節炎、克羅恩病和慢性阻塞性肺病。

扎諾斯和范斯坦的同事,以及來自通用電氣全球研究中心的合作者,本週在PNAS上發表了一項研究,表明朝著這個目標邁出了一些基本步驟。這項研究檢查了小鼠神經中的電訊號,描述了研究人員如何分離和解碼與兩種不同細胞因子相關的訊號——細胞因子是引起炎症的分子,也被細胞用來傳遞炎症狀態並觸發免疫反應。

研究人員給一些小鼠注射了細胞因子白細胞介素-1β和腫瘤壞死因子。他們在動物頭部下方暴露的迷走神經部分植入了袖帶電極,迷走神經是身體-大腦資訊交換的主要通道。電極記錄了電脈衝,然後用一種相對簡單的機器學習演算法——樸素貝葉斯進行處理。它區分了小鼠暴露於細胞因子和未暴露於細胞因子時的訊號。研究人員表示,這項研究是首次使用神經訊號檢測到特定的細胞因子暴露。

有一天,類似的裝置能否植入人體,告訴使用者何時出現問題以及何時應該去看醫生?這個概念並非牽強附會。迷走神經向下延伸到頸部,並穿過內臟器官。自1988年以來,迷走神經刺激器裝置已植入癲癇患者體內,並於1997年獲得 FDA 批准用於治療該疾病。這種方法的機制尚不清楚,但當抗癲癇藥物無效且傳統手術不可行時,它可以幫助控制癲癇症狀——有時可將癲癇發作減少 50% 以上。這些植入物於 2005 年獲准用於治療抑鬱症,並且正在研究作為類風溼性關節炎、阿爾茨海默病、多發性硬化症和其他慢性疾病的潛在療法。

然而,竊聽迷走神經中 80,000 到 100,000 根纖維中流動的脈衝具有挑戰性,部分原因是神經被結締組織鞘包裹。刺激器之所以有效,是因為它們施加的電場遠大於迷走神經脈衝本身。“我們研究的原理與迷走神經刺激相同,但我們不是刺激——我們是在記錄,”扎諾斯說。“如果你使用與刺激相同的方法並嘗試記錄,很可能你什麼也得不到,因為結締組織會衰減訊號。本研究的共同作者哈羅德·西爾弗曼所做的創新之處在於,他在小鼠體內放置電極之前去除了迷走神經的鞘。這在人類身上尚未完成。”

另一個挑戰是正確解釋從這些微小的神經訊號中收集的資料,並消除來自心臟和其他地方的無關“噪聲”。研究人員表示,他們的機器學習演算法平均能正確猜測是否注射了細胞因子,以及使用了哪種細胞因子,正確率達 83%;如果隨機選擇,正確率將為 33%。哈佛醫學院微生物學和免疫生物學助理教授艾薩克·邱說:“從複合訊號中解碼出特定訊號的特徵的想法可能非常有用,而不僅僅侷限於迷走神經。”他沒有參與這項研究。“在研究中,他們使用了兩種細胞因子的簡單條件,這是一個良好的開端。然而,在複雜的疾病中,神經訊號的型別可能很多,因此尚不清楚是否能夠解碼所有訊號以獲得有意義的資訊。”

研究人員還在使用他們的方法來檢查代謝變化,給小鼠注射胰島素或葡萄糖,並尋找迷走神經反應。透過使用更先進的機器學習技術評估這些反應,可以將迷走神經活動與血糖水平相關聯。根據扎諾斯的說法,原則上這可能會產生“神經血糖儀”。

賓夕法尼亞大學生物工程和神經科學教授康拉德·科丁說:“我認為這項研究非常引人入勝。”他沒有參與這項工作。“這是神經解碼領域正在成熟的又一個跡象。他們沒有專注於解碼的可能性,而是將解碼作為理解生物學的工具。解碼正在從一個研究領域轉變為在整個科學領域都有用的工具。”科丁設想,在大約 20 年後,該領域可能有助於生產“盧克·天行者式假肢”,他指的是《星球大戰》系列電影中主角逼真的假手。

研究共同作者、范斯坦總裁兼執行長凱文·特雷西說:“生物電子醫學結合了神經科學、分子生物學和生物工程,以利用神經系統幫助身體自我修復。”“製造有效且有針對性的生物電子醫學裝置取決於我們對疾病及其神經訊號有多少了解。例如,如果我們知道迷走神經中的神經元如何發出類風溼性關節炎炎症的訊號,我們就可以開發出在需要時停止或改變這種訊號的裝置。”