羅馬哲學家塞內卡曾經提出一個有趣的文學價值檢驗方法。“當作品中有突出的地方並引起注意時,你可以肯定它存在不平衡的品質,”他寫道。“當整片森林都長到同樣的高度時,一棵樹本身永遠不會引起讚美。”科馬克·麥卡錫的小說,他在6月13日去世,享年89歲,恰好說明了這個觀點,即最好的作家始終優秀。在過去一週發表的許多對其抒情和哲學天賦的讚美中,最引人注目的是他們引用的麥卡錫小說中的句子,還有多少其他段落可以被選擇。無論你選擇的句子多麼完美,每一頁上都充斥著強大的競爭對手。幾乎所有的樹都很高大。

這些驚人的力量從何而來?部分答案是,麥卡錫在他最後的三十年裡大部分時間都待在新墨西哥州的聖塔菲研究所,這是一個致力於研究複雜系統和重大問題的研究中心。在那裡,他與一群不拘一格的物理學家、數學家、生物學家、考古學家和其他科學家交談併成為朋友,無論他們接受過何種專業培訓,他們都對傳統學術的嚴格界限不屑一顧。麥卡錫在那裡寫了幾部小說,在這個氛圍中蓬勃發展。他甚至寫了該研究所的運作原則,一種博學者的宣言。其中一句話寫道:“我們絕對不遺餘力地打破由學科和制度結構造成的界限。”

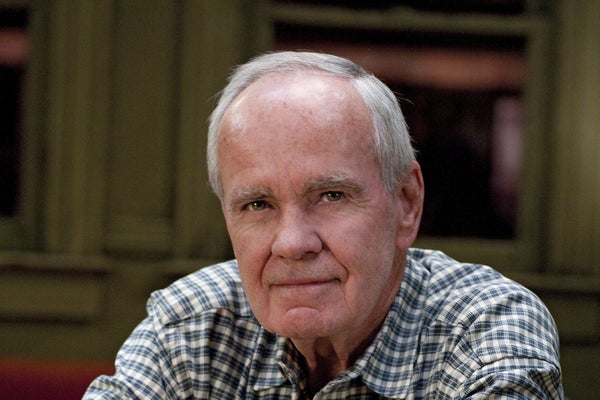

十多年前,在寫一篇關於其罕見智力生態系統的故事時,我在聖塔菲研究所會見了麥卡錫並採訪了他。麥卡錫通常避免公開露面,但他願意在研究所的圖書館裡聊一個早上。他不太熱衷於談論自己的生活或工作,而且很快就明白,與他進行對話的最好方式是談論想法。他很樂意推測無意識的思想如何激發突然的頓悟,分析他剛看完的喬治·華盛頓傳記中的細節,並討論各種古希臘哲學家的優點。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

有兩種基本方式來看待麥卡錫對文學以外主題的濃厚興趣。一種是將其視為一種迷人的古怪,與他的小說技巧無關。列夫·托爾斯泰下棋;詹姆斯·喬伊斯彈鋼琴;麥卡錫閱讀和談論科學。也許這些只是有趣的瑣事——作家是一群不拘一格的人,有各種各樣的愛好和熱情。

另一種更合理的觀點是,他對非文學的興趣是解開他作品的深刻線索。也許它們既是他小說的來源,也是他小說的實質。如果沒有麥卡錫對科學的貪婪的好奇心,他的小說獨特的感性就不會存在。這一點在他最後的兩本書《乘客》和《星之海》中是顯而易見的,其中一個主要角色是一個數學天才,意識的本質是一箇中心主題。但他的許多其他小說也是如此。《老無所依》如果沒有硬幣拋擲中機會的數學概念是不可想象的;各種科學知識賦予了法官在《血色子午線》中的惡魔般的全知;狼的生物學豐富了《穿越》;對西南地區的動植物的抒情描述使得風景成為《邊境三部曲》中的主要角色。

在《乘客》中,麥卡錫描述了主人公鮑比·韋斯特恩在高中時做的一個關於池塘生態的科學展覽專案。“他將棲息地中所有可見的生物都按實際大小畫了出來,從蚋和石蠅幼蟲到蜘蛛綱動物、甲殼綱動物和節肢動物,以及九種魚類到哺乳動物、麝鼠和水貂和浣熊,以及鳥類、翠鳥和林鴨和鸊鷉和蒼鷺和鳴禽和鷹……二百七十三種生物,用拉丁名寫在三卷四十英尺長的建築用紙上。”鮑比為一個池塘所做的事情,麥卡錫為整個地區和景觀做了:他學習了所有事物的拉丁文、西班牙文和英文名稱。這些知識賦予他的散文一種源於精確的詩意。所有修辭上的繁榮背後,是一個堅如鑽石的精確核心。

科學也是貫穿他小說的冷酷宿命論和柏拉圖式理想主義的來源。對深層歷史和地質時間的研究為麥卡錫的典型信念提供了依據,正如《星之海》中才華橫溢的女主人公所說的那樣,“世界沒有創造出它不打算摧毀的生命。”然而,幾乎與死亡的勝利一樣確定的是,存在一種部分可辨別的、超越物質的現實。在描述早期的數學頓悟時,同一個角色談到方程時說:“它們在紙上、墨水中、在我身上。宇宙。它們的不可見性永遠不能反對它們或它們的存在。”雖然人類是會死的和有限的,但他們可以接觸到一些永恆的真理。我們可以感知到一些現實的深層、不可見的結構。麥卡錫花了大約六十年的時間創作小說,這些小說徘徊在超越洞察力的邊緣。他一直努力揭示更完美的真實事物近似值。

當我們在 2012 年在聖塔菲交談時,麥卡錫明確表示他欽佩亞里士多德,亞里士多德的百科全書式論文涵蓋了從物理學到邏輯學到倫理學到生物學。但他認為柏拉圖將文學和哲學深度結合起來是一種更罕見的成就。亞里士多德很有趣且系統,但他從未創造出像柏拉圖的《洞穴寓言》那樣具有非凡豐富性和深度的東西。他說,這值得任何數量的科學論文。

很容易將麥卡錫視為聖塔菲研究所的亞里士多德中的柏拉圖。儘管系統研究有很多優點,但他神話般的散文的詩意和形而上學的美可以將數十篇科學著作的奇蹟壓縮成一個單一的光明願景。他小說中高大的樹木從科學的土壤中生長出來。