在南非約翰內斯堡金山大學全新的化石庫中,架子空間已經快用完了。房間裡排列著玻璃門的櫃子,裡面擺滿了過去 92 年在著名的人類搖籃地區(僅在西北方向 40 公里處)的眾多洞穴中發現的早期人類親屬的骨骼。該國已滅絕人類的儲藏長期以來在世界範圍內名列前茅。但最近,隨著在名為“ rising Star”(新星)的洞穴系統中發現的數百個標本,其藏品增加了一倍。根據古人類學家李·伯傑 (Lee Berger) 及其同事(他們挖掘並分析了這些遺骸)的說法,它們代表了一個新的人類物種——納萊迪人 (Homo naledi),在當地索托語中意為“星星”——這可能會顛覆一些關於我們屬人屬 (Homo) 的起源和進化的根深蒂固的觀念。

伯傑身穿棕色皮夾克,準備好面對十幾位記者(包括我)滔滔不絕地講述他的發現,這些記者在 2015 年末聚集在金庫中。他引導參觀者注意房間周圍桌子上排列的六個黑色手提箱——最初是用來裝突擊步槍的。每個手提箱的泡沫內襯中都裝滿了令人眼花繚亂的化石。在後牆的櫃子裡,更多的納萊迪人 (H. naledi) 骨骼裝滿了數十個貼有“顱骨碎片”、“骨盆”、“橈骨”標籤的透明塑膠容器。伯傑伸入二號箱,裡面裝著新星組合中最珍貴的寶藏——定義該物種的骨骼群——並拿起一個上頜骨和一個下頜骨。他小心翼翼地將它們一個疊在另一個上面,並以熟練的姿勢展示這對匹配的骨骼,以便每個人都能看得清楚。人群中發出讚賞的低語聲,筆在紙上沙沙作響,相機快門咔噠作響,閃光燈閃爍。然後他繼續展示下一個標本,回答問題,擺姿勢拍照,並鼓勵參觀者與金庫裡的“名人”合影。

就在幾十年前,屬於我們已滅絕的人類親屬(也稱為人族)的化石總數可以裝在一個抽屜裡。那些貧乏的日子早已一去不復返了。自那時以來,科學家們積累了比許多其他動物群體(包括我們現存的近親——大型猿類)更多的人類家族進化史證據。因此,他們現在知道,例如,人類的根源可以追溯到至少七百萬年前,並且在那段時期的很多時間裡,我們的祖先與其他人類共同生活在這個星球上。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

然而,他們仍然有很多東西需要學習。人類故事的某些章節完全不為人所知,化石記錄中沒有記載;其他章節則是根據如此稀少的證據草擬的,以至於它們只不過是推測。因此,即使人類的化石記錄比以往任何時候都豐富得多,但它仍然不夠完善,以至於新的發現經常會改變科學家對人類過去細節的理解——有時是非常顯著的改變。

新星化石是最新震撼古人類學界的發現。伯傑和他的團隊認為,納萊迪人 (H. naledi) 可以闡明長期以來人們一直在尋找的人屬Homo 的根源,並徹底改造人類家譜。更重要的是,研究人員認為,這種生物的大腦只有橙子大小,卻從事著以前專門歸因於更聰明的人族的儀式行為——這一發現可能會顛覆將認知複雜性與大腦袋尺寸聯絡起來的普遍看法。

一些批評家斷然否定了這些說法。另一些人則以異乎尋常的沉默來回應。許多人主要關注的障礙是骨骼的年代未知。它們可能超過四百萬年,也可能不到十萬年。缺乏年代並不是讓外部觀察者擔憂的唯一問題。化石被挖掘、分析和向世界公佈的方式讓該領域的一些頂尖學者感到不安,他們指責伯傑和他的同事倉促行事,並將宣傳置於科學之上。在一個以激烈的競爭而聞名的領域,對新發現進行激烈的辯論是常態。但是,關於新星遺骸的爭論,其利害關係不僅僅是一些自我。科學家們對這一發現的長期反應可能會為人類起源的探索設定新的方向,不僅改變他們提出的問題,也改變他們試圖回答這些問題的方式。

深入

在某種程度上,正是 2013 年 10 月 1 日向伯傑展示的一組粗糙照片引發了這場盛況。伯傑聘請地質學家佩德羅·博斯霍夫 (Pedro Boshoff) 在人類搖籃地區尋找新的人族遺址。多年來,礦工和化石獵人多次梳理過該地區。但伯傑有充分的理由認為還有更多的發現。五年前,他當時九歲的兒子在人類搖籃地區的中心地帶偶然發現了以前不為人知的人類家族成員——南方古猿源泉種 (Australopithecus sediba) 的骨骼。

現在,博斯霍夫和當地洞穴探險家裡克·亨特 (Rick Hunter) 和史蒂文·塔克 (Steven Tucker) 發現,在距離伯傑和他兒子發現南方古猿源泉種 (A. sediba) 的地點僅幾公里的新星洞穴系統中,一個極其難以到達的、地下 30 米深的洞室的地板上散落著似乎是人類的骨骼。探險者沒有收集任何材料,但他們拍攝了照片。伯傑一看到照片,就知道這些骨骼很重要。它們具有明顯不同於解剖學意義上的現代人——智人 (Homo sapiens) 的特徵。而且數量很多,足以代表一個骨骼。

伯傑立即開始制定計劃來回收這些遺骸。但有一個問題。他自己無法收集它們。從洞穴入口到存放骨骼的洞室的路線包含著過於狹窄的通道,無法容納伯傑寬闊的體格或他的大多數科學家同事。拓寬這些通道會破壞洞穴的完整性,並可能損壞骨骼——就他而言,這是絕對不可行的。因此,他在 Facebook 上釋出了一個徵集,徵集身材苗條、具有洞穴探險和挖掘古代遺骸經驗的科學家,他們可以應邀在短時間內來到約翰內斯堡,參加探險,以換取一張機票和冒險的承諾。

在博斯霍夫向他展示誘人的照片五週後,伯傑選定了他的挖掘團隊——巧合的是,全部是女性——來執行從洞室中回收骨骼的艱鉅而危險的工作,以及一個支援團隊工作的團隊;他制定了一套收集材料的方案,並準確記錄每塊骨骼在洞室中的位置;他建立了一個由資深科學家組成的團隊,透過閉路電視監督挖掘工作,並識別、記錄和儲存取出的標本。他還制定了一個宣傳這項工作的計劃——與國家地理 (National Geographic) 和 NOVA 合作進行全面的媒體閃電戰,其中包括即時推文和每日部落格、廣播採訪和從現場釋出的影片片段,以及一部將在稍後日期播出的電視紀錄片,在遺骸最終發表之後。11 月 10 日,在攝像機滾動拍攝的情況下,挖掘者爬行、攀爬和扭動身體進入漆黑的洞室,開始了回收工作。

來源:“南非迪納萊迪室發現的新人族物種納萊迪人 (Homo naledi) 的地質和埋藏學背景”,作者:保羅·H.G.M.·迪克斯 (PAUL H.G.M. DIRKS) 等人,《ELIFE》,文章編號:09561;線上釋出於 2015 年 9 月 10 日;插圖:何塞·米格爾·馬約 (José Miguel Mayo)

瑪麗娜·艾略特 (Marina Elliott) 是第一個進入洞室的科學家。“我不知道會發生什麼,但我很興奮,”當我在新星遺址陪同她時,她回憶道。現在是澳大利亞夏季晴朗炎熱的正午,洞穴外,風中傳來附近的公路上汽車呼嘯而過的聲音。但在洞穴內,光線昏暗、涼爽而寂靜——古老的靜謐。從上方地面自然開口處射入的一束光線沐浴著崎嶇不平的內部,使其具有一種神聖的氛圍。

然而,洞穴這一部分的寧靜掩蓋了更深處的危險。艾略特用手電筒向下照射其中一條走廊,照亮了一道穿孔的石灰岩幕牆。她解釋說,在那堵牆後面是通往化石洞室的路線上的第一個擠壓點——超人爬行 (Superman Crawl),這是一個隧道,女性必須腹部貼地、一隻手臂伸出才能透過。從那裡開始,旅程並沒有變得更容易。一道鋸齒狀的山脊(稱為龍背山 (Dragon's Back))在前方隱現,隨後是一個 12 米長的垂直斜槽,寬度不到 20 釐米(8 英寸),通往骨骼洞室。

但她們的努力得到了豐厚的回報。到處都是骨骼——比伯傑預計要打撈的單個骨骼多得多。在接下來的 21 天裡,艾略特和她的同事們搬出了 1200 件標本。2014 年 3 月的第二次較短的探險又發現了數百件標本。總共,該團隊從一張撲克牌桌大小的區域回收了至少 15 個個體的 1550 多塊骨骼和骨骼碎片——包括嬰兒、青少年、青年人和老年人。總而言之,它是迄今為止發現的最大的單一人族化石組合之一。而且該團隊只觸及了表面。更多的骨骼,可能還有數千塊,仍然留在洞室中。

一顆新星誕生

隨著裝滿人族化石的保險箱安全返回,伯傑和他的同事們現在面臨著評估它們的艱鉅前景。甚至在研究人員開始正式評估之前,當骨骼仍在從地下取出時,這一發現就帶有神秘色彩。首先,這些骨骼似乎具有原始和現代特徵的奇怪組合。其次,除了少數小型鳥類和齧齒動物的遺骸外,洞室中沒有發現其他動物遺骸與人族骨骼一起出現。猴子、羚羊和鬣狗等大型動物幾乎總是伴隨著人族化石,特別是那些在地下洞穴中發現的化石。新星遺址缺乏這些物種需要解釋。

伯傑招募了一支由 35 名職業生涯早期的研究人員組成的隊伍,在 2014 年 5 月在約翰內斯堡舉行為期一個月的研討會,以幫助描述化石。對於這些人中的大多數人——許多人仍在攻讀博士學位——這是一個難得的機會,可以研究新的化石,而不是研究其他更資深的科學家已經描述過的材料。他們按身體部位分組工作:顱骨、手、牙齒、脊柱、臀部、腿、腳等等。當他們彙總他們的發現時,一個令人震驚的畫面出現了:一種高挑、苗條的人族,其上肢適合攀爬和使用工具,下肢適合直立行走,大腦卻很小。“這真是一個非常非常奇怪的生物,”伯傑說。

在十二月的一個星期五下午,威斯康星大學麥迪遜分校的資深團隊成員約翰·霍克斯 (John Hawks) 帶我回到金庫,指出新星遺骸的一些顯著方面。他的其他同事仍在外面參加部門節日派對,享用啤酒和燒烤,但霍克斯在這裡的骨骼中如魚得水。他在房間裡忙碌地走動,將化石箱子放在桌子上,並從金庫豐富的藏品中挑選其他人類標本的複製品進行比較。

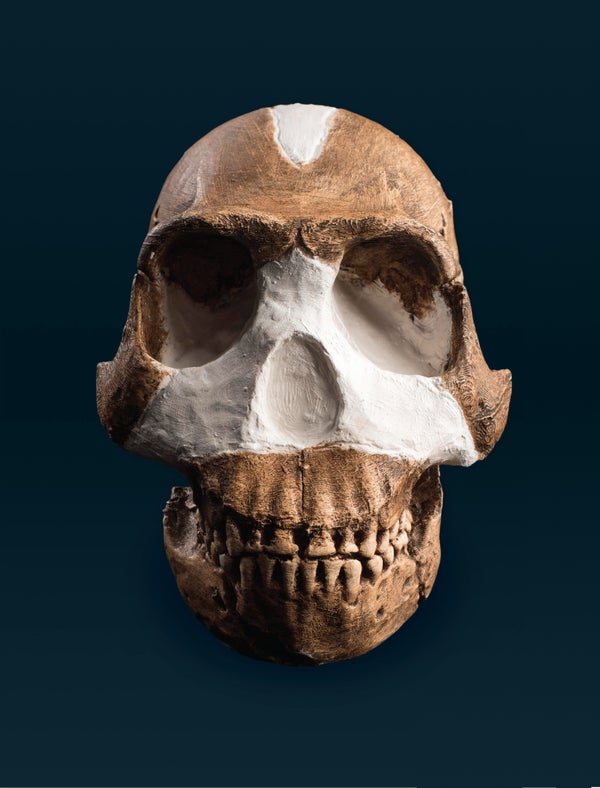

顱骨表現出與各種人族物種相關的特徵的混合。它本應容納一個僅為 450 到 550 立方厘米的大腦——與原始的南方古猿阿法種 (Australopithecus afarensis) 的大腦一樣小,後者最出名的是 1974 年在衣索比亞發現的 320 萬年前的露西骨骼。然而,顱骨的形狀讓人聯想到更像人類的直立人 (Homo erectus)。牙齒類似於能人 (Homo habilis) 的牙齒,能人是我們屬中最原始的成員之一,它們的尺寸從牙列的前部到後部逐漸增大。但總的來說,牙齒很小,臼齒具有簡單的牙冠,牙尖更少、更低——這些特徵與後期的人屬 (Homo) 相關。

頭部以下的骨骼呼應了混合搭配的主題。上肢將適合攀爬的肩膀和手指與適合操作石器的手腕和手掌相結合——人們認為,在人族放棄樹棲生活並進化出更大、更具創造性的大腦之前,這種活動並不重要。下肢將類似露西的髖關節與實際上與我們自己的腳沒有區別的腳相結合。研究人員一直認為,人屬 (Homo) 的標誌性特徵——例如製造工具的手、大腦袋和小牙齒——是協同進化的。“源泉種 (Sediba) 和納萊迪人 (naledi) 表明,我們認為共同進化的事物實際上並沒有共同進化,”霍克斯斷言。(與納萊迪人 (H. naledi) 一樣,南方古猿源泉種 (A. sediba) 也表現出驚人的特徵組合。)

這種前所未有的原始和現代特徵的結合並不是納萊迪人 (H. naledi) 唯一的獨特之處。這些化石還具有以前在人類家族成員中從未見過的特徵。霍克斯從泡沫切割口中取出一根指骨。它是第一掌骨,即位於拇指下方的手掌中的骨骼,當他將它與智人 (H. sapiens) 的同一根骨骼並排展示時,差異顯而易見。它的第一掌骨的骨幹在其整個長度上都是光滑、粗壯和寬闊的。相比之下,納萊迪人 (H. naledi) 的第一掌骨底部狹窄,頂部寬闊,骨幹上有一條尖銳的嵴,側面有薄薄的骨翼。股骨也具有獨特的特徵,其他元素也是如此。

對於伯傑和他的同事來說,南方古猿 (australopithecine) 和人屬 (Homo) 特徵的新穎組合,以及獨特特徵的存在,足以證明將新星化石歸為一個新人族物種是合理的。儘管研究人員尚未確定化石的年代,但在 2015 年 9 月在線上開放獲取期刊 eLife 上發表的兩篇宣佈這一發現的論文之一中,他們提出,鑑於其與早期人屬 (Homo) 物種(如能人 (H. habilis) 和直立人 (H. erectus))相比的原始特徵,納萊迪人 (H. naledi) 可能比兩百萬年前更古老,並且起源於人屬 (Homo) 的根基。如果是這樣,這一發現將是一次重大政變:人屬 (Homo) 的起源可以說是整個人類進化史上最大的未解之謎,因為南方古猿 (australopithecines)(具有許多類猿特徵)和後來的人屬 (Homo)(具有現代身體結構)之間的過渡化石極其罕見,而且大多是碎片。科學家們一直渴望闡明哪個人族物種創立了人族家譜的人屬 (Homo) 分支,以及現代人體結構中的特徵是如何隨著新發現而進化的。

然而,伯傑的團隊並沒有止步於說這一發現可能與人屬 (Homo) 的起源有關。它認為,納萊迪人 (H. naledi) 中明顯的意外特徵組合意味著孤立的碎片不能用於理解化石人類的進化關係,因為區域性不能預測整體——這對那些將孤立的骨骼解釋為人屬 (Homo) 譜系的最早證據的研究人員來說是充滿戰鬥性的話語。

也許比該團隊關於納萊迪人 (H. naledi) 對理解人族關係意味著什麼的想法更具挑釁性的是,他們如何解釋納萊迪人 (H. naledi) 的行為。在他們試圖弄清楚人族是如何最終進入洞室的過程中,研究人員考慮了許多已知的機制,這些機制可以解釋其他遺址的人族堆積,包括他們的骨骼可能在洪水中被衝入洞穴系統,或者大型食肉動物將它們拖到那裡吃掉的可能性。然而,現有證據與這些解釋都不符。例如,洪水肯定也會將其他動物的遺骸帶入洞室。食肉動物會在骨骼上留下明顯的牙齒痕跡。考慮到所有因素,該團隊得出結論,最可能的解釋是納萊迪人 (H. naledi) 有意將屍體存放在洞室中。

人族必須付出相當大的努力才能做到這一點。儘管團隊地質學家尚不完全瞭解新星洞穴系統是如何形成並在一段時間內發生變化的,但他們只找到了一個通往骨骼洞室的入口——挖掘者擠進去回收化石的那個入口。如果這確實是唯一的入口,那麼任何處理屍體的人都至少必須攀登 20 米高的龍背山脊才能到達通往洞室的斜槽的開口處。從那裡,他們可以爬下斜槽帶著屍體,或者只是將它們傾倒進去,讓它們滑入下面的洞室。如果通往洞室的路線始終是漆黑一片,正如團隊認為的那樣,那麼人族可能需要人工光源才能找到進入洞室的道路。這意味著小腦袋的納萊迪人 (H. naledi) 不僅有葬禮儀式,而且還掌握了火。

伯傑安坐在他辦公室休息區的皮革扶手椅上,手裡拿著咖啡杯,開始討論新星發現對人類進化的意義。現在是早上 7:30,但百葉窗已經拉上,燈光昏暗。在地板上裝飾的獸皮地毯和老式唱機中傳出的爵士樂之間,房間感覺更像是一個紳士的狩獵小屋,而不是一個工作空間。“無論從哪個年代來看,[這一發現] 都具有顛覆性,”他興奮地說道。如果它很古老,那麼關鍵的身體和行為特徵可能出現在我們屬的根基或更早,而不是在後來的人屬 (Homo) 中。伯傑說,非常古老的納萊迪人 (H. naledi) 甚至可能將南方古猿 (australopithecines) 從通往我們的譜系中剔除。另一方面,如果化石很年輕,研究人員將不得不重新考慮哪些物種在非洲各地的關鍵考古遺址中留下了文化遺蹟。

納萊迪人 (H. naledi) 可能起源於數百萬年前,並設法像腔棘魚一樣,在漫長的歲月中保持不變,與包括智人 (H. sapiens) 在內的其他人屬 (Homo) 物種重疊了一段時間。伯傑說,也許它發明了一些考古學家傳統上認為起源於我們人類的文化傳統。納萊迪人 (H. naledi) 可能與我們的祖先雜交,並將 DNA 貢獻給了現代人類基因庫,就像尼安德特人 (Neandertals) 和丹尼索瓦人 (Denisovans) 所做的那樣。

潑冷水

當該團隊去年在 eLife 上宣佈他們的發現時,全世界都為納萊迪人 (H. naledi) 瘋狂了。地球上幾乎所有媒體都報道了這一發現。《洋蔥報 (The Onion)》甚至也加入了潮流,釋出了一張淚眼汪汪的伯傑的修改圖片,標題為“淚眼汪汪的人類學家發現人類已故祖先,晚了 10 萬年”。然而,在那股公眾熱情的浪潮之下,卻隱藏著一些古人類學精英的不滿。沒有人質疑這一發現的重要性——一個裝滿人類化石的洞穴是非同尋常的——但該團隊回收、描述和解釋骨骼的方法引起了人們的質疑。

伯傑對他的學術同行的側目並不陌生。他上鏡且口齒伶俐,在他的職業生涯早期就與國家地理 (National Geographic) 建立了聯絡。這種關係帶來了研究經費、署名權和電視露面機會。然而,他發現的化石很少,他發表的科學論文和通俗作品遭到了一些古人類學界最受尊敬的人物(包括加州大學伯克利分校的蒂姆·懷特 (Tim White) 和喬治華盛頓大學的伯納德·伍德 (Bernard Wood))的指責,他們指責他學術草率、譁眾取寵。

伯傑在 2008 年發現南方古猿源泉種 (A. sediba) 提高了他的科學聲譽。即使是他最嚴厲的批評者也承認,這一發現(包括兩個基本完整的骨骼,年代為 198 萬年前)是驚人的。但許多人不同意他對它的解釋。伯傑長期以來一直認為,在尋找人屬 (Homo) 的起源時,南非被忽視了,而東非則受到了青睞。南方古猿源泉種 (A. sediba) 具有南方古猿 (australopithecine) 和人屬 (Homo) 特徵的鑲嵌組合,似乎提供了一種可能將人屬 (Homo) 定根於南非的手段。問題是,歸因於人屬 (Homo) 的最古老化石是比南方古猿源泉種 (A. sediba) 更古老的東非標本。伯傑認為,像東非的那些被認為是早期人屬 (Homo) 的化石碎片,由於他的骨骼及其令人驚訝的特徵組合,表明整體不能從區域性推斷出來,因此不能再被歸類為一個分類單元或其他分類單元。他的同行基本上拒絕了這一說法。

對於納萊迪人 (H. naledi),伯傑加大了公眾宣傳力度,並堅持那些關於人屬 (Homo) 的起源和碎片化石的爭議性觀點。批評者很快就放出了他們的箭。懷特告訴他所在大學的校友協會雜誌《加州 (California)》,新星化石看起來像是原始的直立人 (H. erectus),而不是一個新物種。懷特最出名的是他在衣索比亞發現的人族化石,包括 240 萬年前的加氏南方古猿 (Australopithecus garhi),他和裂谷研究服務機構 (Rift Valley Research Service) 的伯漢·阿斯法 (Berhane Asfaw) 及其同事表示,這些化石來自正確的時間和地點,可能是人屬 (Homo) 的祖先。他還指責新星團隊在挖掘過程中損壞了化石,並倉促將他們的發現發表。後來,在《衛報 (Guardian)》的一篇措辭嚴厲的部落格文章中,懷特警告了科學與作秀相結合的危險。“我們正在目睹科學的一部分崩潰到娛樂業中,”他寫道。

懷特並不是唯一有顧慮的人。密蘇里大學的卡羅爾·沃德 (Carol Ward) 警告說,儘管化石的數量令人震驚,但它們的意義仍然未知。她強調確定骨骼年代的重要性:“當我們知道它們的年代時,我們就可以告訴你它們對人類進化的意義,但在此之前不行。”

沃德還對描述化石的論文表示擔憂,她指出,該論文沒有包含足夠的關於它們與其他相關化石如何比較的資料,以便外部科學家能夠評估該團隊的許多說法。該論文也沒有包含系統發育分析——基本上是一項研究,其中計算機程式比較一組生物的特徵,從而重建成員的進化關係——這可以揭示納萊迪人 (H. naledi) 在人類家譜中的位置。“(作者)似乎非常渴望它與人屬 (Homo) 的起源有關,”她觀察到,但在缺乏詳細的系統發育或年代的情況下,沒有人知道它是否是。

許多研究人員堅持認為,根據目前的證據,人屬 (Homo) 在東非首次亮相。去年,在納萊迪人 (H. naledi) 的細節公佈前幾個月,內華達大學拉斯維加斯分校的布萊恩·維爾莫爾 (Brian Villmoare)、亞利桑那州立大學的凱耶·裡德 (Kaye Reed) 及其同事宣佈,他們從衣索比亞東北部萊迪-格拉魯 (Ledi-Geraru) 遺址發現了 280 萬年前的一塊下頜骨碎片,他們說這是我們屬的最早已知代表。他們觀察到,下頜骨具有人屬 (Homo) 的明顯標誌,以及南方古猿 (Australopithecus) 和人屬 (Homo) 之間的過渡特徵。裡德認為,在沒有年代的情況下,納萊迪人 (H. naledi) 化石無法取代萊迪-格拉魯下頜骨成為我們譜系的最古老證據,她也不接受伯傑、霍克斯及其同事提出的論點,即孤立的解剖學碎片不能可靠地歸類為一個分類群或其他分類群。“我有一個 280 萬年前的可靠年代,並且有人屬 (Homo) 的特徵,”她堅稱。

插圖:波西亞·斯隆·羅林斯 (Portia Sloan Rollings),圖表:珍·克里斯蒂安森 (Jen Christiansen)

古人類學家在哪些化石預示著人屬 (Homo) 的黎明這個問題上存在分歧,部分原因是他們對人屬 (Homo) 的構成存在分歧。紐約大學的蘇珊·安東 (Susan Antón) 評論說,納萊迪人 (H. naledi) “突出了關於如何定義人屬 (Homo) 的持續辯論,無論是對於我們擁有的碎片,還是對於我們擁有更多碎片的事物而言”,她是早期人屬 (Homo) 成員的專家。將人屬 (Homo) 與南方古猿 (Australopithecus) 分開“對每個人來說都是一件非常棘手的事情,不同的人對如何做出這種區分有不同的理念”。她和她的合作者一直根據在顱骨、頜骨和牙齒中發現的特徵來定義它。其他人則認為,兩者之間的區分必須基於頭部以下的骨骼——即所謂的顱後骨骼——因為它們反映了人族在從樹木繁茂的環境過渡到開闊環境時經歷的主要適應性變化。但是,對於早期的人屬 (Homo) 物種來說,這些顱後骨骼在很大程度上是未知的。新星化石是“令人尷尬的財富,”安東評論道。但是,特徵的鑲嵌組合發出了混合訊號,伯傑的團隊也沒有明確說明它是如何定義人屬 (Homo) 以及原因。“我們還有很多話要說,”她在談到該領域時說道。

然而,即使新星遺骸確實構成了一個新的人屬 (Homo) 物種,即使它們最終被證明超過兩百萬年,僅憑這些事實可能還不足以說服懷疑論者相信納萊迪人 (H. naledi) 位於或接近通往我們的譜系。喬治華盛頓大學的伍德懷疑這些骨骼代表了一個遺民種群,該種群可能在相對隔離的環境中進化出了其奇怪的特徵。“南非是非洲大陸底部的死衚衕,”他說。“我猜想,在這個死衚衕裡的基因交流可能不如東非那樣普遍,東非有更多的同質化潛力,基因從南部和中部非洲湧入。”伍德指出了另一種奇怪的人屬 (Homo) 物種——小腦袋、小體型的弗洛勒斯人 (Homo floresiensis),它在非洲起源的智人 (H. sapiens) 出現很久之後,仍然在印度尼西亞的弗洛勒斯島上存活——作為這種遺民種群的另一個例子。

關於小腦袋的納萊迪人 (H. naledi) 以儀式方式處理其屍體的說法同樣遭到了抵制。“這將是非常激進的,”喬治華盛頓大學的考古學家艾莉森·布魯克斯 (Alison Brooks) 說。這種做法被廣泛認為僅限於大腦大得多的解剖學意義上的現代人,可能還有尼安德特人 (Neandertals),並且僅在 10 萬年前之後才變得普遍。“我不想完全排除(新星研究人員)是正確的可能性,”布魯克斯補充說,“但我只是認為這太離譜了,他們真的需要更高的證據標準。”

事實上,即使是一些發現團隊成員自己也在為納萊迪人 (H. naledi) 是故意將屍體存放在那個地下洞室中的想法而苦苦掙扎,即使僅僅是出於後勤原因。“帶著我的揹包進去都很困難,更不用說拖著屍體了,”艾略特反思道。“但我們花了兩年時間試圖找到替代方案,但找不到。”

關於這些骨骼如何進入偏遠洞室的爭論在四月份愈演愈烈,當時金山大學的奧羅爾·瓦爾在《人類進化雜誌》上發表了一篇評論,批評了該團隊的解釋。瓦爾並非伯傑團隊成員,但曾是他的研究生,她在評論中指出,由於洞穴會隨著時間推移發生顯著演變,因此在不知道骨骼年齡的情況下,無法斷定“ rising star”洞室在化石進入時是什麼樣子——可能曾經存在一條更容易進入的通道。她還認為,研究人員對該遺址的化石遺骸研究不夠充分,無法排除水或食肉動物活動在骨骼堆積過程中所起作用的可能性。

關注重點

伯傑對批評者不屑一顧。他堅定地為團隊細緻的化石挖掘工作辯護,並在 Facebook 的公開帖子中解釋說,當“ rising star”團隊成員首次到達現場時,骨骼上的損傷已經存在。伯傑推測,這是由於之前探索過該洞室並踩踏過骨骼的不知名業餘洞穴探險者造成的。他說,挖掘者之所以能夠快速工作,是因為“我們沒有其他團隊遇到的很多問題”。在其他遺址,化石通常包裹在岩石中。此類化石的挖掘和清理通常非常費力且耗時。但在“ rising star”遺址,化石只是簡單地躺在潮溼的泥土中,很容易被刷掉。與其他團隊規模較小,每年在偏遠地區進行六到八週研究不同,伯傑的團隊規模龐大,總部設在約翰內斯堡,因此可以隨時在現場或保險庫中工作。他堅稱,如果從發現到發表之間的人工時數來看“ rising star”的工作,“這與其他人所做的一樣多”。

至於懷特認為這些化石屬於原始的直立人,而不是一個新物種的說法,伯傑諷刺道,“除了他基本上已經命名的那些,他對其他一切都持反對意見”。將納萊迪人遺骸歸為直立人,意味著直立人的變異比我們自身物種所見的還要多,在他看來這是不可能的。更重要的是,納萊迪人具有其他任何原始人類都不具備的獨特特徵。“如果我們要成為進化生物學家,爭論就到此為止,”伯傑宣稱。“坦率地說,我感到驚訝的是,[人們]沒有爭論說它是一個新的屬,”而僅僅是一個新物種。

當被問及“ rising star”化石的年代測定時,伯傑表示,地質學家正在進行這項工作,最終會確定年代。但他堅持認為,年代不會改變他們對納萊迪人與人類大家庭其他成員之間關係的理解。儘管納萊迪人具有智人的一些關鍵特徵,但總體而言,它在某些方面比能人和勒迪-格拉魯下頜骨(目前被認為是已知最古老的智人化石)更為原始。無論“ rising star”化石的年代結果如何,它們都暗示納萊迪人在人類進化樹上的分支早於其他分支。如果化石年代較晚,那麼它們代表了這個物種的晚期種群。

那麼,為什麼團隊在宣佈化石為新物種的論文中沒有包含系統發育樹呢?為了弄清生物體之間的關係,進化生物學家使用一種稱為分支系統學的方法,該方法根據分類群與其最後共同祖先共享但不與其更早祖先共享的新特徵將分類群分組。關鍵是,當所有相關生物體的特徵都可觀察到時,該方法效果最佳。

就化石而言,滿足這一要求說起來容易做起來難,因為它們儲存的特徵差異很大。在古人類學中,研究人員傾向於根據在頭骨和牙齒中發現的特徵進行分支系統分析:頭骨是因為它們在人族中形態差異很大,因此歷史上被認為對於定義物種特別有用;牙齒是因為它們是人族化石記錄中最常見的元素。來自骨骼其餘部分的骨骼並不總是與頭骨或牙齒相關聯,因此很難將它們歸類為由顱骨或牙齒遺骸定義的物種。此外,在一個物種中已知的骨骼元素在另一個物種中往往缺失。

事實上,納萊迪人的一些關鍵要素——包括其幾乎完整的手骨和腳骨——僅僅部分地存在於其他智人物種(如直立人和能人)的化石記錄中,甚至可能根本不存在。由於缺乏可供比較的對應部分,研究人員無法對納萊迪人進行分支系統分析,從而將納萊迪人的許多有趣的顱後特徵納入考量。由於這種比較途徑被切斷,研究人員進行了基於頭骨和牙齒特徵的分析。但一些測試結果不合邏輯,表明具有許多原始特徵的納萊迪人與智人的親緣關係比與更古老的直立人更近。伯傑認為,這一發現強調了基於來自一個解剖區域(如頭部或牙齒)資料的進化樹是不可靠的。(在 8 月份的《人類進化雜誌》上發表的一篇論文中,不列顛哥倫比亞省西蒙弗雷澤大學的瑪娜·登博及其同事報告說,對納萊迪人頭骨和牙齒遺骸的統計分析支援了與智人的聯絡,但認為其年代要年輕得多,為 912,000 年。)

伯傑仍然確信,納萊迪人遲早會動搖科學家對人類進化的理解。但他並沒有要求同行們相信他的話。與古人類學中通常的做法(在化石獲取方面以保密著稱)不同,他為“ rising star”遺骸制定了一項明確的政策,允許任何申請檢視的的研究人員查閱。在他們在 eLife 上發表論文的當天,研究人員在 MorphoSource(一個解剖資料數字儲存庫)上釋出了關鍵骨骼的免費三維掃描圖,允許訪問者列印他們自己的標本 3D 複製品。資料解析度尚未達到進行原創研究的目的,但伯傑說,“足以檢驗我們所說的話”。

“人們能夠獲得查閱許可權,這絕對是一件非常積極的事情;那些抱怨不過是噪音,”聖路易斯華盛頓大學的大衛·斯特雷特評論道。他指出,懷特在 2000 年撰寫了一篇重要的社論,他在社論中聲稱,鑑於公眾對人類起源的強烈興趣,古人類學家有特殊的責任把事情做好。“這完全是錯誤的,”斯特雷特斷言。“當然,我們應該努力把事情做好,但科學應該透過證偽可能性來運作。我們縮小可能的真相範圍,以便更好地瞭解過去發生的事情,而且總是有可能出現新的資料來改變每個人的想法。”斯特雷特說,透過向其他研究人員開放化石,伯傑為那些不同意他的觀點的科學家提供了一條途徑,讓他們用自己的想法來檢驗他的觀點:“只有當人們能夠研究這些東西時,該領域才能向前發展。”

與此同時,無論是否獲得反對者的認可,“ rising star”遺址的工作都將繼續快速進行。地質學家正在重建洞穴的歷史,挖掘者正在從洞室中回收更多化石,分子生物學家將嘗試從骨骼中提取 DNA。化石獵人正在尋找新的線索。“[納萊迪人]應該開啟有史以來最偉大的探索時代,”伯傑以他特有的熱情宣稱。如果納萊迪人沒有做到這一點,也許團隊的下一個發現會做到:他透露,他的探險家們已經在這方面取得了進展。當被追問更多細節時,伯傑含糊其辭,只是狡黠地笑著說,他們已經找到了“不止一個”新遺址,這些遺址讓他的心跳加速,就像他第一次看到那些粗糙的照片時的“ rising star”遺址一樣。好戲還在後頭。