20多年來,科學家們已經知道,我們服用的藥物,從頭痛到糖尿病等疾病,最終會進入我們的水道——在那裡它們會危害生態系統,並可能促進抗生素耐藥性。

但大多數關於藥物汙染物的研究都是在北美、歐洲和中國進行的,並且只檢查了化合物的一小部分。這些研究還使用了各種取樣和分析方法,使得結果難以比較。這些侷限性意味著科學家可能遺漏了汙染難題的重要部分。

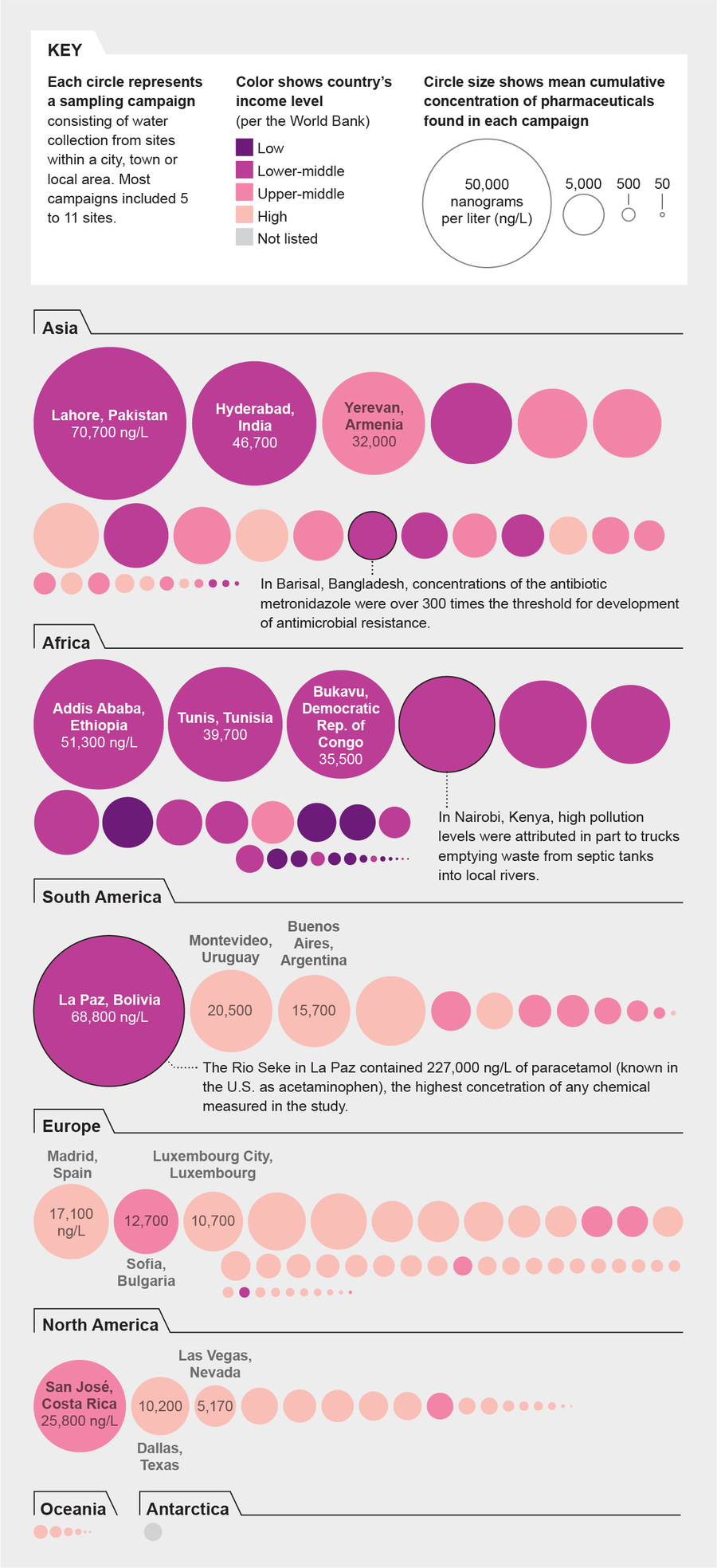

最近發表在《美國國家科學院院刊》上的一篇新論文提供了更全面的視角。由127位科學家組成的網路在104個國家的258條河流中取樣了61種不同的化學物質,產生了“一種覆蓋全球各大洲近5億人口的‘藥物指紋’”,研究主要作者、英國約克大學環境化學家John L. Wilkinson說。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

Wilkinson說,許多藥物汙染最嚴重的河流位於非洲和亞洲,“在科學界在這個問題上很大程度上被遺忘的地區和國家”。藥物濃度最高的水道也往往位於中低收入國家;作者表示,這可能源於在仍然缺乏足夠廢水基礎設施的地方,藥物可及性得到了改善。

四種化合物——咖啡因、尼古丁、對乙醯氨基酚和可替寧(身體暴露於尼古丁後產生的一種化學物質)——在每個大陸都有出現,包括南極洲。另外14種,包括抗組胺藥、抗抑鬱藥和一種抗生素,在除南極洲外的所有大陸都被追蹤到。一些藥物僅在特定地點被檢測到,例如在非洲樣本中發現的一種抗瘧藥。

哈佛大學環境科學家Elsie Sunderland(未參與這項新研究)表示,總的來說,這項研究表明,“需要更多這種全球性的水汙染評估”,特別是對於其他對人類健康構成更大風險的化學物質。她還補充說,這還表明“我們需要廢水處理”。

鳴謝:Amanda Montañez;來源:John L. Wilkinson等人在《美國國家科學院院刊》發表的“世界河流的藥物汙染”,第119卷;2022年2月22日。