當她第一次開始研究那些曾讓她國家陷入恐慌的人時,納塔利婭·特魯希略做好了面對怪物的準備。

她將採訪那些曾參與哥倫比亞 50 多年血腥衝突的前戰鬥人員。遊擊叛亂分子、政府、準軍事團體和毒販之間複雜的權力鬥爭導致數十萬人喪生,數百萬人流離失所。特魯希略的四個家庭成員被綁架,暴力迫使她的父親離開了農田。她的一些同事經歷過更糟糕的事情。

特魯希略現在是麥德林安蒂奧基亞大學的神經科學家,她有興趣透過研究那些放下武器並試圖重新進入平民社會的人,來研究暴力的心理根源。她的機會出現在 2010 年,當時政府的重返社會計劃在麥德林的植物園聚集了數百名前戰鬥人員。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保關於當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

由於經濟不景氣,以及與哥倫比亞革命武裝力量(FARC)達成的協議仍存在爭議,哥倫比亞的許多人對未來持悲觀態度。圖片來源:格雷格·肯德爾-鮑爾,《自然》雜誌

她和她的研究團隊帶著一系列認知測試、緊急按鈕(以防萬一發生意外)和一些先入為主的想法進入了這個飛地。“我以為那些可以殺死鄰居、摧毀社群、有膽量強迫他人放棄農場的人——他們一定是非常壞的人,”特魯希略說。她發現了一些符合她預期的人。

有些人脖子上戴著鏈子,趾高氣揚地想嚇唬研究人員。但更多時候,科學家們發現的是普通人,他們在花園裡散步,和孩子們一起吃冰淇淋。

“一開始我非常失望,”她說。如果他們的大腦出了問題,就可以很容易地解釋他們所做的惡事。但在研究了 600 多名戰鬥人員後,她開始理解他們經歷的複雜性。“我意識到他們並非都是反社會者。我意識到他們大多數也是受害者。”

這種認識促使特魯希略和她的同事們不僅重新審視自己對前戰鬥人員的感受,還重新審視該國處理這些人的方式。哥倫比亞政府目前正在進行歷史上規模最大的和平努力之一。作為 2016 年與左翼游擊隊哥倫比亞革命武裝力量(FARC)達成的條約的一部分,政府將赦免那些離開衝突並完成重返社會計劃的戰鬥人員,前提是他們沒有犯下嚴重的罪行。大約 6,800 名 FARC 戰鬥人員已經加入該計劃。

這項努力在政治上存在爭議,預計將耗資 1295 億哥倫比亞比索(4600 萬美元),面臨著巨大的困難。但這為科學家們提供了一個獨特的機會,去了解一個既施加過戰爭恐怖又遭受過戰爭恐怖的人群。大多數對暴力和創傷的心理根源的研究都是針對來自富裕國家、在遠離家園的衝突中作戰的退伍軍人進行的。相比之下,哥倫比亞的大多數前戰鬥人員教育程度較低,並且正試圖重新進入他們曾經恐嚇過的社會。在那裡,他們面臨著巨大的汙名和怨恨,這使得他們難以找到工作和與他人建立關係。

現在,少數科學家正在以前所未有的詳細程度研究前戰鬥人員,希望他們能夠為和平程序提供資訊和指導。他們發現,多年的孤立和暴露於暴力可能會以微妙的方式改變前戰鬥人員的心理和認知過程。在實驗室測試中,許多人難以同情他人,並且會做出有缺陷的道德判斷,這些缺點可能會影響他們參與平民生活的方式。

科學家們現在正在衝突困擾的城鎮中開展長期研究,以跟蹤在和解過程中,前戰鬥人員和平民的認知和態度可能會發生怎樣的變化。這些資料最終可以為其他飽受戰爭蹂躪的國家的恢復工作提供資訊。

但研究也揭示了挑戰有多麼的深刻。一些專家擔心,與此同時,為前戰鬥人員提供的護理不足。“擺脫這種惡性迴圈將極其困難,”波哥大安第斯大學的心理治療師和政治學家吉奧瓦尼·阿里亞斯說。他說,如果不投資改善心理健康,那麼影響前戰鬥人員和平民的暴力遺留問題可能會破壞哥倫比亞岌岌可危的和平努力。

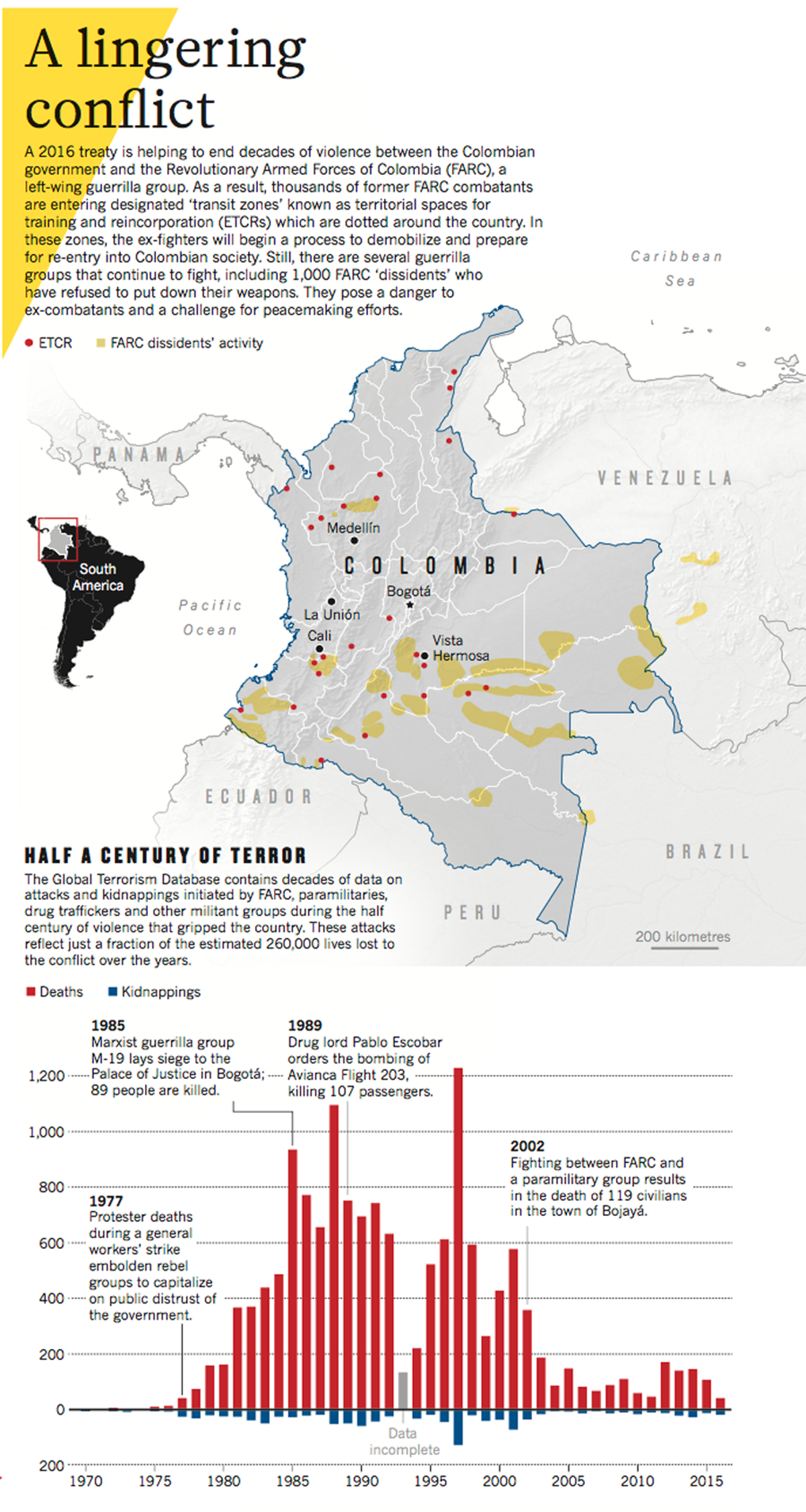

《自然》雜誌;來源:La Fundación Ideas Para La Paz;國家反恐和應對恐怖主義研究聯盟(2017)

通往和平的道路

當一輛滿載科學家的公共汽車駛入哥倫比亞中部的維斯塔埃爾莫薩鎮時,波哥大澤維爾宗座大學的神經心理學家戴安娜·馬塔拉納仍然不敢相信她身處何處。“五年前,你不可能來到這裡,”她說。“它象徵著衝突中最艱難的部分。”

哥倫比亞的武裝衝突持續了半個世紀,期間各個武裝組織爭奪領土控制權。平民被捲入戰火:根據政府受害者登記處的資料,在數十年的暴力衝突中,有超過 260,000 人喪生,700 萬人流離失所。

維斯塔埃爾莫薩所在的梅塔地區是 20 世紀 90 年代被哥倫比亞軍隊放棄的眾多地區之一,轉而由準軍事團體和游擊隊輪流統治。這是一個令人擔憂的安排。游擊隊幫助發展基礎設施,但會迅速殺死被懷疑為告密者的人。準軍事部隊大多由毒梟和富有的政治精英僱傭,往往更加殘暴,他們會折磨被懷疑為間諜的人,並將屍體留在小學的門口。雙方都大量參與可卡因交易,並綁架了數千人索要贖金,其中包括馬塔拉納的兄弟。

自 2016 年和平協議以來,哥倫比亞革命武裝力量(FARC)戰鬥人員被允許參加由哥倫比亞波哥大重返社會和正常化機構(ARN)運營的解除武裝和康復運動。ARN 早在幾年前就已成立,此後促進了約 20,000 名準軍事人員和游擊隊員的重新融入社會,他們是獨立離開衝突或作為單獨和平協議的一部分離開的。

對於新加入的哥倫比亞革命武裝力量(FARC)成員,ARN 現在在哥倫比亞各地運營著 26 個臨時定居點,稱為過渡區(見“揮之不去的衝突”)。它們提供教育和醫療保健等便利設施,並有助於為前戰鬥人員提供至少一定程度的保護,他們經常受到前敵人、拒絕投降的前盟友和平民的襲擊。在完成一項計劃後,前戰鬥人員可以獲得身份證,使他們可以在該國合法生活和工作。

他們的迴歸前景並沒有讓維斯塔埃爾莫薩的一些當地居民感到興奮。一塊用西班牙語寫的路標上寫著“共同努力,衝突後的和平和生活是可能的”,卻被粉紅色的彩彈擊中。“有人不同意,”一位研究人員評論道。

馬塔拉納和澤維爾的心理學家卡洛斯·戈麥斯計劃發起一項為期 10 到 20 年的研究,追蹤維斯塔埃爾莫薩的 2000 多人,包括平民和前戰鬥人員。“我們正在計劃第一次——在哥倫比亞和全世界——瞭解什麼事情有助於和解,”戈麥斯說。

該團隊打算測量諸如兒童的神經發育、成人的社會認知和情緒調節以及所有參與者的心理健康等因素,以幫助重返社會程序。在一個由慈善基金會資助的試點專案中,他們調查了 200 名平民,以及居住在 3 小時外的過渡區的 150 名前戰鬥人員的代表。“我們需要有好的資料來了解它是如何運作的,以及如果我們看到這個過程進展不順利,我們如何才能快速進行干預,”戈麥斯說。

這裡和其他地方的研究人員很難研究此類專案是否可以阻止戰鬥人員重返犯罪,這主要是因為通常不可能追蹤透過這些專案的人的結果。“我們只是假設它有效果,我們別無選擇,”蘇黎世瑞士聯邦理工學院的政治學家恩佐·努西奧說。

然而,努西奧和其他人對哥倫比亞的前景抱有希望。它擁有比蒲隆地和蘇丹等國家更多的資源來投入這項工作,這些國家在類似的努力中幾乎沒有取得成功。

與此同時,前戰鬥人員面臨著各種挑戰,其中一些是熟悉的,另一些是新的。德國康斯坦茨大學的心理學家托馬斯·埃爾伯特說,像其他衝突中的退伍軍人一樣,許多人發現很難與不理解戰鬥經驗的人相處。他們可能會接觸到其他生活在暴力中的人,這在哥倫比亞這樣的地方可能很危險,因為那裡仍然有毒販和其他武裝團體活動。

戈麥斯說,哥倫比亞本身也帶來了一些獨特的挑戰。與許多其他地方的內戰參與者不同,哥倫比亞的游擊隊戰士並非受種族或宗教驅動,而是受政治意識形態驅動。重新程式設計他們的內心和思想可能需要不同於其他激進分子、戰爭罪犯或連環殺手所使用的策略,而且沒有人知道這些策略應該是什麼。

維斯塔埃爾莫薩市議會主席古斯塔沃·託瓦爾擔心他的城鎮和國家還沒有為迎接前戰鬥人員的浪潮做好準備。“哥倫比亞正處於這種蛻變之中,”他說。“我們在不知道自己要做什麼的情況下就進入了它。”

過去的重負

梅塔以西是考卡山谷,這是一個以山脈環繞為主的平坦農業區。在這裡,在一座可以俯瞰葡萄園和甘蔗田的豪華酒店裡,前哥倫比亞革命武裝力量(FARC)指揮官胡安·卡洛斯·桑切斯正在筆記型電腦上觀看影片。這些影片是為研究而設計的,內容包括不同型別的爭吵:兩個人之間的爭論、某人被椅子撞到、一個人用刀刺傷另一個人的背部。

1998年,桑切斯在梅塔生活期間加入了游擊隊。他說,這並非完全出於自願。當哥倫比亞軍隊撤離該地區後,哥倫比亞革命武裝力量(FARC)實際上成為了當地的政府。游擊隊說服當地居民武裝起來,以防準軍事部隊和政府捲土重來,並告訴他們這是保護家人的唯一方法。最終,桑切斯正式加入了該組織。

前哥倫比亞革命武裝力量指揮官胡安·卡洛斯·桑切斯。圖片來源:格雷格·肯德爾-鮑爾 《自然》雜誌

他說,起初,游擊隊並沒有襲擊平民,他們只是向新兵教授政治和作戰技能。但隨著時間的推移,哥倫比亞革命武裝力量變得更加暴力,對他人也更加猜疑。“從我加入該組織到我逃離的那一天,我一直都有疑問,”他說——關於他自己、他的戰友以及下達命令的人,特別是他們殺害前盟友的意願。但桑切斯保持沉默,因為質疑命令會讓他喪命。相反,他不斷晉升,最終領導了約 25 名戰士。

到 2005 年,他對哥倫比亞革命武裝力量感到更加失望。他被命令處決的嫌疑線人名單中包括 12 歲和 13 歲的兒童,以及他從小就認識的 2 個人。他命令他的部隊執行了這些命令——這件事至今仍困擾著他。“是你承受著這份重擔,”他說。

幾年後,游擊隊判定他的女友(也是哥倫比亞革命武裝力量的成員)犯有間諜罪。桑切斯計劃和她一起逃跑,但被發現,不得不獨自逃跑。後來他得知她已被處決。

在三年時間裡,桑切斯在梅塔過著隱姓埋名的生活,感覺到處都是敵人。“我一直生活在擔憂之中,”他說。最終,一位朋友告訴他政府的康復計劃,他加入了該計劃。他搬到了考卡山谷,現在靠清理田地為生。他看過心理醫生,並開始閱讀《聖經》。“透過這兩者,我找到了一條原諒自己和原諒他人的方法,”他說。

在酒店裡,桑切斯觀看了一段段穿插著一系列問題的爭吵影片,這些問題旨在探究這些影像是否困擾他,或者是否應該懲罰責任方。然後,他嘗試辨認一系列面孔上的情緒。

“我們正在觀察他們犯了什麼型別的錯誤,”阿根廷布宜諾斯艾利斯法瓦洛羅大學的神經科學家阿古斯丁·伊巴涅斯說,他正在進行測試,這是他為大約 350 名哥倫比亞前戰鬥人員進行的模擬測試。伊巴涅斯旨在瞭解與社會隔離和暴露於暴力如何可能損害他們的情緒處理和道德判斷能力。前戰鬥人員(無論是哥倫比亞革命武裝力量還是準軍事部隊)往往難以區分情緒,尤其是恐懼和憤怒。儘管尚不清楚這些影響是否會在實驗室外持續存在,但伊巴涅斯和他的團隊擔心,情緒問題可能會讓前戰鬥人員的生活更加艱難,正如它在其他地方對前戰鬥人員所做的那樣。

他和卡利伊塞西大學的認知心理學家埃杜阿·埃雷拉於 2014 年開始進行這項研究,他們與一群因戰爭罪而被關押的準軍事人員合作。他們平均每人殺死了 33 人,有些人則對數百人的屠殺負有責任。

“第一次,我們非常害怕,”伊巴涅斯回憶道。前戰鬥人員沒有被戴上手銬,他們與研究人員面對面地會面。“你會感覺他們如果願意,可以殺死所有人。”

2017 年,研究人員發現,前戰鬥人員的一個關鍵特徵是他們如何判斷一個行為的道德性。例如,大多數參與者會譴責一次未遂的下毒行為,即使它沒有殺死目標。但伊巴涅斯的研究小組發現,前戰鬥人員不太可能譴責某人未遂的謀殺行為,他們認為如果受害者沒有死亡,就沒有造成傷害。與此同時,他們更傾向於懲罰那些明顯是意外造成的傷害。按照他們的邏輯,結果比意圖更重要。

根據一個小型樣本,似乎準軍事人員在這方面的缺陷比游擊隊更嚴重。伊巴涅斯說,這種差異可能是有道理的:那些為了薪水加入準軍事部隊的人可能比那些因為意識形態原因加入游擊隊的人更受暴力吸引,儘管沒有辦法驗證這一點。資料表明,康復計劃不應以相同的方式對待所有前戰鬥人員。

特魯希略也在她的參與者中發現了顯著的差異。在一項對 624 名前游擊隊員和前準軍事人員的研究中,她和她的同事發現,同情他人的能力分為 3 類:22% 的前戰鬥人員的功能與沒有經歷過暴力的人非常相似;32% 的人有能力識別他人的痛苦或不幸,但並沒有受到太大的影響;其餘的人既不能識別他人情緒困擾等感受,也不能同情他們。

研究人員想知道,這些自願復員的前戰鬥人員是否與作為 2016 年條約一部分進入重新融合計劃的 6,800 名哥倫比亞革命武裝力量戰士相似,其中許多人是根據其指揮官的命令加入的。與桑切斯不同,許多人仍然堅定地持有意識形態。例如,奧斯卡·維加是一位身材瘦削、情緒激烈的哥倫比亞革命武裝力量前指揮官,他住在維斯塔埃爾莫薩附近的過渡區,幾乎每次談話都圍繞著哥倫比亞政府和教育系統如何傷害人民。他仍然為這項事業而活。“我們的檔案和我們的意識形態表明,我們必須透過武力或政治方式來控制權力,”他說。

特魯希略正在比較各種型別的治療方法,以確定如何最好地幫助前戰鬥人員提高他們在同情心測試中的表現。她和她的同事正在使用腦電圖(EEG)來監測前戰鬥人員的大腦活動,希望瞭解他們如何處理資訊。在尚未發表的研究中,該團隊發現,前戰鬥人員比平民更快地識別面孔——儘管他們識別面孔上的情緒的速度較慢。他們也更擅長完成伴隨著諸如鮮血或屍體等暴力影像的記憶任務。研究人員確定為暴力受害者的人則表現出相反的模式——這些影像會擾亂他們的注意力並減慢他們的反應。研究人員認為,前戰鬥人員的神經迴路已經適應更快地對威脅做出反應。

特魯希略的研究小組為麥德林分部的 ARN 提供建議,以努力幫助前戰鬥人員康復。但是嘗試使用科學來為政策提供資訊感覺就像用幹沙雕塑一樣。“研究一直非常複雜,因為它不僅對哥倫比亞來說是一個非常新的話題,對認知和社會神經科學文獻來說也是如此,”她說。

研究人員還擔心政府可能會失去耐心。“如果你找不到有力的證據來證明正在發生的事情,你就無法提出解決方案,”安蒂奧基亞大學的工程師何塞·大衛·洛佩茲說,他與特魯希略合作解釋腦電圖資料。“他們現在就需要解決方案,而不是十年後。”

內心的戰鬥

薇薇安娜·米薩斯的手腕上刻著她在與哥倫比亞民族解放軍(ELN)——另一個仍在哥倫比亞活動的左翼游擊隊——生活期間流產的嬰兒的名字。米薩斯 15 歲時加入了哥倫比亞民族解放軍,目的是逃離家庭,並且逐漸愛上了該組織的意識形態及其提供的陪伴。但是,在一次艱難的行軍中,她摔倒並受傷,失去了腹中的孩子。她的同伴拋棄了她,她最終在醫院待了很長時間。在那之後,一位戰友——她最親密的朋友——因為不信任她的忠誠,而將米薩斯出賣給了哥倫比亞軍隊。她被俘並同意復員。

像桑切斯一樣,她無法回到她在麥德林的家,因為她害怕哥倫比亞民族解放軍會殺死她,將她視為叛徒。儘管米薩斯很喜歡她在考卡山谷做導遊的工作,但抑鬱症使她無法追求自己的夢想。“我希望當我感到悲傷時,我能像一個正常人一樣,只是短暫地悲傷一下,而不是像我一樣有奇怪的想法,”她說。她沒有看過任何心理治療師,但她的狗提供了一些安慰,宗教也是如此。儘管如此,她的想法還是變得黑暗——也許,她說,她加入該組織的真正原因是因為她希望被殺死。“我怎樣才能擺脫這些想法?”她問道。

哥倫比亞民族解放軍前成員薇薇安娜·米薩斯。圖片來源:格雷格·肯德爾-鮑爾 《自然》雜誌

根據 ARN 的資料,該計劃中超過 90% 的前戰鬥人員患有心理社會問題,例如創傷後應激障礙或焦慮症。區域 ARN 協調員胡安·費爾南多·維萊斯說,心理健康是他與他們合作的首要任務之一。他說,特魯希略的資料說服了他的辦公室為有精神問題的患者設立了一個特殊的重新融合通道。“我們不能將一個不適應社會的人交給社會,”他說。

在 3 月份辭職之前,曾擔任 ARN 主任三年的約書亞·米特羅蒂說,該機構的計劃是基於 1990 年代在中美洲的努力,這些努力為武裝團體提供了職業培訓和教育。心理社會支援是不可或缺的組成部分,他說。

ARN 為自願復員的游擊隊和準軍事人員提供的計劃包括平均來自大約 300 名心理學家和 65 名社會工作者的 30 個月的心理社會服務。到目前為止,已有 20,490 人完成了重新融合過程,ARN 表示,超過 70% 的人已成功地重新融入社會。

但是,哥倫比亞有數以萬計的前戰鬥人員,根本沒有足夠的熟練的心理健康從業人員來提供基本護理,更不用說密集的認知療法了。因此,有人擔心重新融合計劃可能會提供不良的治療。“不是說他們做錯了什麼,而是他們做得不完整,”埃雷拉說。

其中一個挑戰是難以向可能沒有完成小學教育且無法閱讀的成年人提供治療,這是某些常見療法所需的技能。

米特羅蒂說,ARN 一直在調整方法,使其更合適。據 ARN 稱,去年有 30% 的人前來接受心理社會服務,沒有任何金錢誘因(前戰鬥人員通常會因參與計劃而獲得津貼)。“他們來不是因為他們得到了報酬,而是因為他們相信他們需要我們專業人員的支援,”米特羅蒂說。

但是,對新復員的哥倫比亞革命武裝力量成員的幫助一直來得很慢。在卡克塔的一個過渡區工作的社會學家安德烈斯·雷斯特雷波說,那裡的哥倫比亞革命武裝力量前戰鬥人員根本沒有得到任何心理健康護理。雷斯特雷波說,ARN 承諾將有 6 名心理學家來到該地區,但即使這樣也不足以滿足那裡目前居住的 1,000 名前戰鬥人員及其家人的需求。

雷斯特雷波擔心,如果這些人心理不穩定,來自社會(包括他們自己的家人)的排斥可能會將他們推回暴力之中。“沒有人幫助他們想象沒有武器的生活,”他說。

不確定的未來

在皮納利托,一個位於維斯塔埃爾莫薩郊外、由熒光木屋組成的小型塵土飛揚的城鎮,平民仍在逐漸適應和平。“太好了——沒有死人了,”一位年邁的退休店主卡洛斯·加西亞說。他記得,當哥倫比亞革命武裝力量與準軍事部隊作戰時,他經常在自家門外聽到槍聲。

現在,街道安靜了,人們在戶外咖啡館流連忘返。有些人失去了腿;哥倫比亞是世界上地雷傷亡率最高的國家之一,而梅塔是地雷最多的地區之一。在政府打擊可卡因貿易、石油價格下跌以及對和平只是暫時的擔憂日益加劇的背景下,皮納利托的人們似乎對未來沒有什麼希望。

和平協議本身也受到威脅。本月,哥倫比亞將舉行總統選舉,而關鍵問題是是否重新談判該協議,使其對哥倫比亞革命武裝力量不利。與此同時,許多游擊隊員正在對這一程序失去信心。哥倫比亞革命武裝力量成員被要求居住一段時間的一些過渡區仍然沒有自來水或衛生設施。農業和職業發展計劃的進展也很緩慢。在全國範圍內,超過一半的游擊隊員離開了這些地區,選擇在對他們不安全的社會中碰碰運氣。自達成協議以來,數百名前哥倫比亞革命武裝力量成員被殺。

隨著前戰鬥人員重返社會或退入叢林,專家們擔心他們所攜帶的汙名——與哥倫比亞革命武裝力量有關聯以及精神疾病。馬塔拉納希望她的研究能夠向公眾展示創傷如何影響前戰鬥人員和平民。

韋萊斯表示,資源短缺,問題複雜得難以想象。他認為,最終,哥倫比亞的成功取決於人民的意志以及他們與過去和解的能力。“沒有神奇的公式,”他說。“我們唯一需要理解的是,每個人都需要——值得——第二次機會。”

該專案的旅行資金由普利策危機報道中心提供。

本文經許可轉載,首次發表於2018年5月3日。