“只要它們存在的時間足夠長,它們將始終成為巨大的宇宙野獸,”葡萄牙科英布拉大學的宇宙學家裡卡多·費雷拉說。他說的不是真正的野獸,而是假想的巨大時空片層,這些片層可以將宇宙的一個區域與另一個區域分隔開來。這種所謂的疇壁是試圖解決物理學中最深奧的謎團(如引力的起源)的理論的自然結果。然而,正如費雷拉所說,如果它們在大爆炸後形成,到今天它們將成為我們宇宙中能量的主要來源,但沒有證據表明情況如此。因此,任何引用它們存在的理論都被認為是可疑的——直到現在,也許情況有所改變。

在最近釋出在預印本伺服器 arXiv.org 上的一項理論研究中,費雷拉和他的同事們表明,如果這些疇壁形成、增長,然後在宇宙大爆炸後不到一秒的時間內大部分湮滅——從而解釋了它們在當今宇宙中的缺失——它們將會在時空中產生隨機的、瀰漫宇宙的背景漣漪。鑑於來自多個天文學家合作小組的初步宣告,這種隨機引力波的背景“嗡嗡聲”可能已經被探測到。根據這項理論研究,少數未湮滅的疇壁現在將表現為大約一個太陽質量的黑洞。在某些情況下,這些黑洞甚至會更小,並且數量足夠多,構成暗物質——被認為佔宇宙約四分之一的看不見的物質。

亞利桑那州立大學的理論物理學家坦梅·瓦查斯帕蒂說:“作者們做了相當徹底的分析,”“這個想法很吸引人,因為它同時解決了隨機引力波背景觀測,並提出了存在大量小黑洞的可能性。” 他沒有參與這項研究。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

疇壁存在的理由來自粒子物理學標準模型的擴充套件,該模型本質上描述了所有已知的基本粒子和自然力(所有,也就是說,除了引力)。但即使撇開引力不談,標準模型仍然是不完整的。例如,它認為中微子是無質量的,而觀測告訴我們並非如此,並且它無法解釋諸如宇宙中物質相對於反物質的丰度等謎團。大多數試圖解決此類問題的標準模型修改都依賴於各種“對稱性破缺”事件,其中在高能量下存在的幾乎均勻的條件隨著宇宙的膨脹和冷卻而破裂,有點像泥土乾燥時如何從光滑變為龜裂。

當對稱性破缺時,疇壁可以誕生;然而,理解這個過程需要理解一個稱為標量場的概念——有點像一個在時空中的每個點都有值但沒有方向的無形場。標量場可以用來描述,例如,房間中溫度如何隨位置變化。疇壁可以從表現出“離散”對稱性的標量場中產生,這意味著場可以具有兩種(或更多種)具有相同能量的不同狀態。想象一下一堆泥土,上面漂浮著一個油膩的塑膠球。假設隨著泥土冷卻和凝固,球的兩側形成了兩個深度相等的淺凹陷。最終——假設它沒有卡在泥土裡——球會隨機滾落到其中一個凹陷的底部。在此之前,泥土和球可以被認為是具有離散對稱性的,當泥土冷卻並且球滾落時,對稱性會破裂。疇壁類似於凹陷之間的一堆幹泥土——如果球必須從一個凹陷移動到另一個凹陷,它就必須越過這堆泥土。疇壁是一個能量勢壘。

標準模型的一些擴充套件表現出類似的離散對稱性破缺,其中代表時空本身的最小能量狀態或真空狀態的標量場,隨著宇宙的膨脹和冷卻,呈現正值或相應的負值,從而產生兩種不同的真空狀態。

就宇宙而言,“一個或另一個[真空狀態]之間沒有偏好,因此宇宙中不同的地方將在兩者之間隨機選擇,”費雷拉說。從一種狀態穿越到另一種狀態需要翻越能量勢壘。兩種真空狀態之間的高能勢壘——與泥土堆類似——構成了稱為疇壁的拓撲時空結構。

日本東北大學研究疇壁和超越標準模型的物理學的 Fuminobu Takahashi 說:“由於離散對稱性是疇壁的基礎,並且在高能物理學中很常見……,因此疇壁很可能存在。” 他也沒有參與這項新研究。

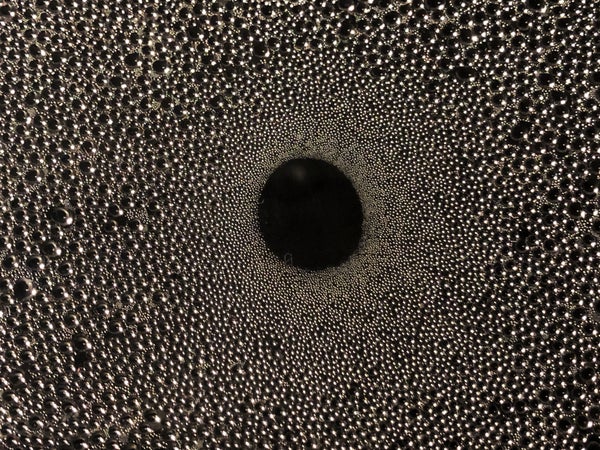

這種可能性在 2021 年的實驗室中得到了證實,當時由芝加哥大學實驗物理學家程欽領導的團隊,演示了在稱為玻色-愛因斯坦凝聚態 (BEC) 的大約 40,000 個超冷原子集合中疇壁的形成。最初,BEC 中的所有原子都處於相同的量子基態。然後,該團隊稍微擾動了凝聚態。這導致它一側的一些原子過渡到一種最小動量狀態,而另一側的一些原子進入了另一種具有完全相反動量的最小狀態,就像映象一樣。兩個區域之間的物理邊界由剩餘的原子組成,形成了疇壁。“存在一種屏障,將兩個最小值分隔開來,”程欽說。

然而,在宇宙學中,這種疇壁構成了一個問題。由於它們分隔的時空區域將具有相同的能量,因此這些壁沒有動力偏愛一個區域而不是另一個區域,因此在時間上將是穩定的。“如果離散對稱性是精確的,[疇壁]將永遠存在,”費雷拉說。“如果它們存在到今天,它們將主導宇宙的能量密度。我們知道我們並沒有生活在一個由疇壁主導的宇宙中。”

普林斯頓大學天體物理學家、西蒙斯基金會主席大衛·斯珀格爾對此表示贊同。“兩種最小值相等且形成穩定疇壁的模型被排除在外,因為疇壁會增長以主導宇宙,”他說。

但疇壁並沒有這樣做。大量的觀測和理論證據高度確信地表明,我們的宇宙是由暗能量和暗物質主導的,而不是由疇壁的能量密度主導的。

有一種方法可以擺脫這種僵局。研究人員已經知道,如果離散對稱性不精確,而是以小的偏差破缺,使得一個時空區域的能量比相鄰區域稍微多一點,疇壁就會消散。由於能量的微小差異,時空區域將對介入的疇壁施加一些淨壓力,疇壁本身具有固有的張力。隨著宇宙的膨脹,這種壓差最終將等於疇壁的張力,導致其自發坍縮併成為一個區域或另一個區域的一部分。這可以解釋為什麼我們今天看不到疇壁。

在最新的研究中,費雷拉和他的同事們專注於一種有偏對稱性破缺的版本,這種破缺可能在早期宇宙中展開。他們使用計算模擬和其他技術來檢查疇壁網路將如何從這種不平衡的開始中興起和衰落。他們發現,這些拓撲時空結構將在整個過程中產生引力波,直到最終坍縮。“幾乎獨立於初始細節,只要它們存在的時間足夠長,它們就會成為非常響亮的宇宙學遺蹟,”費雷拉說。“它們可以自然地給你帶來巨大的訊號。”

在漫長的歲月中,宇宙膨脹會將疇壁產生的時空漣漪拉伸到非常長的波長和低頻率。今天,這些引力波主要處於納赫茲頻率範圍——這正是一個國際天文學家聯盟表示他們已經探測到潛在的引力波背景訊號的範圍。

去年,多個一直在監測毫秒脈衝星(每秒旋轉數百次的脈衝星)的小組發現,在 15 年的時間裡,這些宇宙信標的週期性發生了變化。這些變化與納赫茲引力波的隨機背景一致。其想法是,經過的波可以稍微改變觀測到的脈衝星的時序,否則脈衝星的時序就像宇宙時鐘一樣精確。這種訊號將非常微妙,只有透過關聯多個脈衝星的時序偏移才能接近可探測性。

被青睞但並非結論性的解釋是,這些假定的脈衝星晃動波是由超大質量黑洞的合併產生的。但費雷拉說,這種解釋存在一個主要問題。根據我們目前對超大質量黑洞的理解,“它們合併所需的時間比宇宙的年齡還要長,”他說。

這為其他解釋敞開了大門。費雷拉和他的同事們認為,如果早期宇宙中形成的大部分疇壁在宇宙溫度約為兩萬億攝氏度時湮滅,結果將是類似的納赫茲引力波訊號。費雷拉說,非常具有“啟發性”的是,這個溫度也大致是嬰兒宇宙從熱而稠密的夸克和膠子等離子體突然過渡到充滿更大的夸克團塊(稱為強子,是物質的亞原子構建塊的粒子)的溫度。

Takahashi 說,這項新研究是“朝著理解疇壁衰變產生的引力波邁出的重要一步”。

然而,並非所有的疇壁都會在該溫度下坍縮。根據費雷拉和他的同事的分析,如果一些疇壁包圍的時空氣泡大於當時可觀測宇宙的半徑,那麼這些疇壁就可以倖存下來。隨著宇宙歷史的展開和時空的膨脹,這些氣泡及其疇壁最終將進入可觀測宇宙。這些結構將表現為能量的過密區域。費雷拉說:“過密度……將坍縮成黑洞。”

這種“原始”黑洞的質量約為太陽質量,但根據費雷拉及其合著者的估計,這些物體的數量不足以構成宇宙的暗物質。

然而,如果疇壁湮滅發生在宇宙演化的早期,在約 1020 開爾文的更高溫度下,這將導致現代小行星質量的原始黑洞過剩,足以解釋暗物質。重要的是,這種早期、更高溫度的疇壁衰變將產生非常不同的引力波特徵。費雷拉說,這種“原始黑洞將具有互補的訊號……在赫茲頻率附近”。“因此,它是可測試的。” 當然,這將意味著疇壁坍縮無法解釋天文學家聲稱已經看到的納赫茲訊號;該訊號可能確實有更平凡的解釋。

費雷拉說,未來的引力波探測器,例如歐洲提議的愛因斯坦望遠鏡,以及當前分佈在世界各地的探測器的增強版本,稱為雷射干涉引力波天文臺 (LIGO)、室女座 (Virgo) 和神岡引力波探測器 (KAGRA),將對這種訊號敏感。“如果他們測量到訊號,並且頻譜具有……疇壁產生的引力波的典型形狀……,那麼這將強烈暗示原始黑洞[作為]暗物質。”

瓦查斯帕蒂同意道:“如果未來的引力波天文臺發現該模型預測的小行星質量黑洞,那將很有趣。”

這種經驗觀察也將對構建標準模型的擴充套件產生影響,因為疇壁取決於早期宇宙中標量場的存在。瓦查斯帕蒂說:“如果該模型進一步透過宇宙學觀測得到驗證,那將意味著標量扇區的存在。”

如果是這樣,我們將找到又一個瞭解早期宇宙及其演化的新視窗。Takahashi 說:“疇壁就像時間膠囊,有可能為我們提供有關非常高能物理學的資訊。”