在2015年抵達矮行星穀神星後,美國宇航局的“黎明號”探測器揭示了一個奇異的世界,那裡曾經有冰像熔岩一樣流動和噴發。 在任務的最後階段,該任務於2018年結束,“黎明號”的軌道掃過了奧卡託隕石坑35公里(22英里)的範圍內,這是一個直徑92公里的特徵,上面點綴著碳酸鈉和其他礦物質的明亮沉積物。 該任務團隊對資料的分析於週一發表在自然雜誌旗下三個期刊的七篇論文集中,描繪了奧卡託隕石坑歷史的最完整圖景,並證實了早先關於穀神星表面之下存在液態水水庫的猜測。 然而,這個據稱含水區域的範圍仍然未知。

美國宇航局噴氣推進實驗室(JPL)的研究員兼“黎明號”副首席研究員卡羅爾·雷蒙德說:“這是真正展示任務資料並提供團隊最佳解釋的最後一組論文。” “現在資料已經公開,每個人都可以檢視。 我相信未來我們會學到更多。”

在“黎明號”任務的早期,研究人員推測,沉積物中的礦物質是由液態水攜帶到地表,然後蒸發的。 這些沉積物中最年輕的形成於僅四百萬年前,而形成奧卡託隕石坑的撞擊發生在約兩千萬年前。 這種差異讓科學家們不確定水最初是撞擊的熱量融化的冰,還是已經以液態形式存在於地下水庫中。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

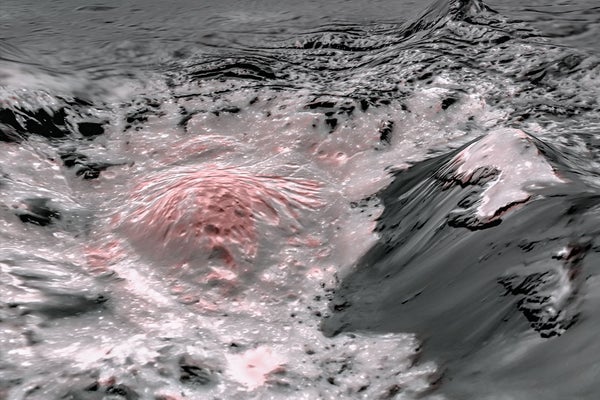

為了找出答案,該團隊測量了航天器在其軌道執行過程中速度的變化,從而構建了穀神星引力場的詳細地圖,進而揭示了地殼中高密度和低密度的區域。 然後,雷蒙德和她的同事將密度圖與熱量如何在富含冰的地殼中傳播的模型相結合,重建了奧卡託撞擊後的情景。 雷蒙德說,他們揭示的情景“開啟了一種思考穀神星等地質的新方式”,穀神星是小行星帶中最大的天體。 撞擊的能量在地表附近形成了一個液態水的“熔融腔”,以及地殼中的裂縫。 雷蒙德說,這些裂縫將熔融腔與大約35公里深的地下已經存在的液態水水庫連線起來。 在數百萬年的過程中,鹽水透過裂縫網路上升,熔融腔逐漸重新凍結。 到達地表後,水在接近真空的條件下迅速沸騰,留下碳酸鈉和其他鹽類。

高解析度資料還使研究人員能夠更仔細地研究明亮沉積物的成分。 來自奧卡託隕石坑中心圓頂的反射光和熱輝光中的細微梯度揭示了一種名為水滷石的礦物的存在——本質上是包裹著冰的食鹽晶體結構。 這種礦物在地球海冰中很常見,但以前從未在太陽系的其他地方被探測到。 該團隊計算出,一旦暴露在穀神星表面,水滷石中的冰將在大約100年內消失,留下固態氯化鈉(黎明號的儀器無法探測到)。 因此,水滷石的存在表明鹽水今天仍在上升到地表。 “我們確定了正在進行的地質活動這一事實,”雷蒙德說,他是所有七項研究的合著者。

在一篇自然天文學雜誌的評論中,行星科學家、JPL的朱莉·卡斯蒂略-羅格茲是六篇論文的合著者,她稱讚穀神星為“海洋世界”。 她說:“穀神星內部存在液體……這是我們從任務的早期結果就一直懷疑的事情。” “但現在我們有了更多的確鑿證據。” 然而,其他科學家表示,鑑於目前的資料,稱這顆矮行星為海洋世界是言過其實了。

史密森尼學會的地質學家吉姆·津貝爾曼說:“我對穀神星上的地下海洋仍然非常懷疑。” 他沒有參與這項研究。 “建模很棒,但我需要看到一些明確的地球物理證據,證明最近存在過海洋,更不用說今天仍然存在了。” 亞利桑那州立大學的米哈伊爾·佐洛托夫曾為七項研究中的一項提供諮詢,但沒有直接參與這項工作,他對高解析度重力資料表示歡迎,但駁斥了穀神星存在鹽水庫的結論,認為這是“一廂情願的想法”。 2009年,他提出穀神星的地殼高度多孔,冰很少,他仍然認為這種解釋比黎明號團隊的結論更合理。 他說:“許多資料的解釋並非唯一。 我們不需要冰來解釋我們所看到的。”

美國宇航局即將進行的靈神星16號小行星任務的首席研究員林迪·埃爾金斯-坦頓沒有參與穀神星的研究,她說她發現穀神星上存在鹽水庫的證據“令人信服”,但懷疑它是否足夠大,可以被視為海洋。 對她來說,最重要的新發現是“一個小天體持續地質‘生命’的熱量可能來自撞擊,”她說。 “它實際上不必是那個天體原始的熱量。” 埃爾金斯-坦頓說,其他小行星和衛星上類似的地質過程可能會引發被認為先於生物生命的化學反應。

在為“黎明號”對穀神星的偵察畫上句號後,科學家們現在正在考慮後續任務。 週一,卡斯蒂略-羅格茲向美國宇航局提交了一份關於前景的報告,作為該機構行星科學和天體生物學十年調查的一部分,該調查將確定2023-2032年期間的研究優先事項。 她和其他人希望將探測器降落在奧卡託隕石坑中,以更詳細地研究鹽水的成分。 該專案將面臨首次訪問小行星帶中其他天體的提案的競爭。 津貝爾曼說:“挑戰在於提出真正能夠抓住美國宇航局和科學界注意力的科學目標,以至於他們願意放棄去其他地方。”

亞利桑那州立大學的行星科學家約瑟夫·奧羅克不是“黎明號”團隊的成員,他認為鹽水層的可能性使穀神星成為“絕對引人注目的未來探索目的地”。 埃爾金斯-坦頓同意,更多地瞭解鹽水將是有價值的。 但在她看來,新論文中討論的穀神星地質學的其他細枝末節對於科學家更廣泛地理解太陽系而言意義有限。 她說:“如果你對穀神星這樣的小世界的非常具體的地質學感興趣,你可以問一百萬個問題,做一百萬件事。” “對我來說,所有科學的興趣都真正依賴於大問題。”

無論美國宇航局是否向穀神星發射另一艘航天器,行星科學家都一致認為“黎明號”是一項開創性的任務。 作為第一個環繞地球以外兩個天體執行的探測器(它在繼續前往穀神星之前訪問了灶神星),津貝爾曼說,“黎明號”從工程方面來說是“革命性的”。 奧羅克從科學方面說,“它表明了你可以去一個新的地方並發現令人驚奇的事物,這才是行星科學的真正意義所在。”