一枚五米寬、五十七米高的火箭正在中國南部海南島等待發射升空,中國正悄然為首次獨立火星之旅做最後準備。當發射視窗在七月中旬開啟時,中國科學家將努力向一顆行星發射探測器,這顆行星曾因其在天空中不斷變化的亮度和位置而使他們的祖先感到困惑。

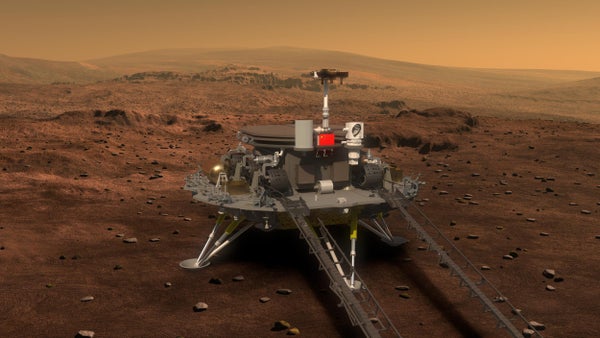

這艘名為“天問一號”或“探索天體真理”的航天器,將攜帶13臺科學儀器,從軌道和火星表面對這顆紅色星球進行考察。“天問一號”將考察火星上水冰的分佈情況,以及這顆行星的物理演化及其隨時間推移的宜居性。喬治·華盛頓大學空間政策專家約翰·洛格斯頓表示,這項任務——由軌道器、著陸器和漫遊車組成——是“首次嘗試中最雄心勃勃的事情”。

令人擔憂的記錄

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

完美完成任務的機率令人望而生畏:迄今為止,人類數十次嘗試環繞或登陸火星,但只有大約一半成功了。在經歷了一些備受矚目的挫折後,美國國家航空航天局(NASA)部署了五個著陸器、四個漫遊車和多個軌道器,這些裝置為科學家和公眾生動地展現了火星世界。但是,中國在地球軌道以外的航天經驗 僅限於幾次機器人月球任務 和一個在2011年俄羅斯火星探測器“福布斯-土壤”號任務失敗 中搭載的軌道器。

洛格斯頓說,五公噸重的“天問一號”面臨兩大風險。首先,中國最強大的重型運載火箭“長征五號”僅發射過三次,其中包括2017年的一次重大失敗,當時火箭在起飛後不久就開始發生故障。科學家們花了兩年多的時間才修復了“長征五號”芯級發動機的問題,並在2019年末取得了一次成功的飛行。然而,它的飛行記錄仍然讓觀察家們感到緊張。

其次,“天問一號”的著陸器必須在充滿挑戰的火星大氣層中導航,火星大氣層足夠濃稠,會使探測器過熱,但又太稀薄,無法充分減速。該航天器的進入、下降和著陸技術採用了隔熱罩、降落傘和反向發動機來減緩其下降速度,這種佈置類似於 早期的美國任務。然而,當探測器距離地面僅100米時,它將暫停,拍攝該區域的快照,並快速計算出最佳著陸點。然後,它將水平移動到該點上方中心位置,並用著陸器的四個支腿小心地著陸。

2019年11月,中國在河北省測試了著陸程式的這一部分,該程式此前已成功用於中國的月球著陸任務。外國官員被邀請現場觀看測試。然而,這是“天問一號”的最後一次重大公開活動。此後,中國國家航天局(CNSA)一直保持低調,任務科學家們拒絕或忽略了幾乎所有的採訪請求。

科學機遇

如果“天問一號”成功著陸,它的研究可能會揭示火星的新方面。例如,軌道器和漫遊車都配備了探地雷達,用於繪製地表下的地質層。軌道器上的雷達可以“看到”幾千米深的地方,而漫遊車上的儀器視野較淺,但具有釐米級的清晰解析度。“中國(使用這些雷達)的主要目標是探測行星表面下的水冰層,” 法國格勒諾布林行星科學與天體物理研究所的沃德克·科夫曼說。

“天問一號”測量火星磁場的能力令美國亞利桑那州立大學的吉姆·貝爾感到興奮,他是美國國家航空航天局(NASA)“毅力號”漫遊車主相機的首席研究員。他說,一種普遍的假設是,紅色星球曾經擁有像地球一樣的全球磁場。然而,當其較小的熔融鐵核冷卻下來時,火星逐漸失去了這層保護罩,使這個星球暴露在太陽風和輻射之下,導致其大氣層變薄,並使可能在其表面流動的任何水都消失殆盡。自2014年以來,美國國家航空航天局(NASA)的火星大氣與揮發演化探測器(MAVEN)任務已經發現了大量證據來支援這一設想,但科學家們渴望獲得更完整的影像。“天問一號將非常有助於從不同的軌道和地面提供更多證據,”貝爾說。他希望中國團隊能與國際社會分享資料,共同拼湊出火星的環境演變圖景。

“天問一號”的目標是在烏托邦平原南部著陸,這是一個大致平坦的區域,位於火星赤道以北25至30度之間。地質學家長期以來一直懷疑該地區覆蓋著古代泥石流,這表明這裡儲存著過去的液態水。“這是一個研究過去潛在的地下宜居性的有趣地點,”亞利桑那大學的行星地質學家阿爾弗雷德·麥克尤恩說。

系列報道之一

麥克尤恩指出,漫遊車在火星地下找到水的機會可能受到其緯度的限制。由於它從太陽能電池板獲取電力,因此必須靠近赤道。大多數研究人員認為,今天行星表面之下的水冰主要存在於較高和較冷的緯度地區。

中國科學院上海技術物理研究所的舒嶸表示,“天問一號”對太陽的依賴迫使其團隊設計出耐用的儀器。“由於我們的漫遊車沒有放射性同位素電源,因此所有儀器在靜止時都需要承受低至零下90攝氏度的溫度,並且它們在零下40至零下30攝氏度的溫度範圍內執行,”他補充道。

漫遊車的有效載荷包括火星表面成分探測器(MarSCoDe),該探測器的設計由舒嶸領導。與美國國家航空航天局(NASA)“好奇號”漫遊車上的化學相機(ChemCam)類似,MarSCoDe可以發射短雷射脈衝,以汽化幾米外岩石的表面。該儀器將“嗅探”這些微型爆炸產生的電離氣體,並確定岩石中化學元素的型別和數量。

“天問一號”預計將於2021年2月到達火星。它將在停泊軌道上停留約兩個月,等待最佳時機和表面條件著陸。中國不斷擴充套件的射電望遠鏡跟蹤和接收站網路將維持地球與探測器之間的通訊。

中國科學家已經在為“天問”系列的更多工做準備,包括從火星和小行星取回岩石樣本的計劃,對木星進行飛掠探測,以及探索太陽廣闊的日球層邊緣。 但洛格斯頓表示,如果“天問一號”按計劃到達火星,“它將使中國以重要方式進入太空探索領域。”