多年來,月球的日子並不好過。自45億年前太陽系誕生以來,其灰色且毫無生機的表面不斷遭受外來太空岩石的撞擊,留下了一個佈滿瓦礫、坑坑窪窪的地貌。然而,在這表面之下,隱藏著對人類探險家來說最誘人的秘密,從可能用於生產飲用水和火箭燃料的冰儲藏庫,到適合建造棲息地的空心熔岩管。更重要的是,繪製月球次表面地圖可以揭示由撞擊、掩埋的隕石坑和相關碎片所書寫的、原本隱藏的太陽系歷史時期——中國月球車在鮮為人知的月球背面獲得的最新成果就證明了這一點。

在今天發表在《科學進展》雜誌上的一篇論文中,中國和歐洲研究人員合作描述了中國國家航天局執行的嫦娥四號任務的最新成果。該任務於2018年12月發射,並於2019年1月初到達月球,成為首個在天然衛星背面著陸的任務,目標是月球南極附近一個名為南極-艾特肯盆地的有趣區域。該盆地形成於39億年前,橫跨約2500公里,是太陽系中最大的撞擊盆地,也可能是理解巨大撞擊如何塑造地球和其他內行星的關鍵。嫦娥四號月球車今天仍在執行,自著陸以來,一直在該區域緩慢行駛數百米。

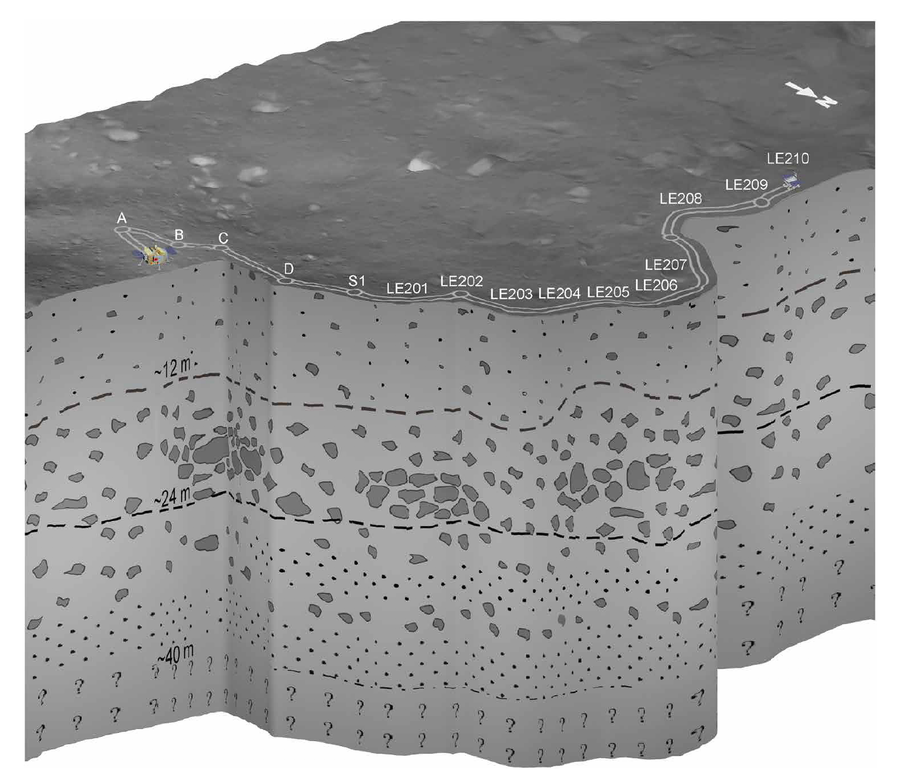

嫦娥四號的著陸點位於盆地內的馮·卡門隕石坑內,該隕石坑寬186公里。附近還有幾個其他隕石坑,例如芬森隕石坑,寬72公里,據信大約有32億年的歷史。研究人員使用嫦娥四號上的探地雷達儀器發現,月球車可能正位於噴射物的不同層上——這些噴射物是隨著時間的推移多次撞擊產生的碎片,高速降落並覆蓋了月球表面,現在填滿了隕石坑。 論文的合著者之一、義大利羅馬特雷大學的埃琳娜·佩蒂內利說:“[我們]看到了非常清晰的[層]序列。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

月球車的雷達儀器能夠穿透月球表面以下 40 米,是其前身嫦娥三號任務的兩倍多,嫦娥三號任務於 2013 年 12 月在月球近側著陸。來自最新任務的資料顯示,月球車下方有三個不同的層:第一層是由月球風化層或土壤組成的,深度達 12 米;第二層是由大小岩石混合物組成的,深度達 24 米;第三層是由粗細物質混合組成的,延伸至 40 米深度的其餘部分。

嫦娥四號月球車在月球表面行走的示意圖,以及其探地雷達揭示的地下碎片的三層不同層。 來源:李春來等人《嫦娥四號月球穿透雷達揭示的月球背面淺層地下結構》,發表於《科學進展》。 2020 年 2 月 26 日線上釋出

目前尚無法確定嫦娥四號下方各層的確切年代,並將其歸因於附近的隕石坑。但它們確實為追溯到大約 40 億年前的月球歷史提供了一些線索。佩蒂內利指出,地層中較小的岩石可能來自更遠的隕石坑,因為它們能夠跨越月球傳播得更遠,而較大的岩石則暗示著更近的撞擊。“如果巖塊很大,那麼您可能離噴射物的來源很近,”她說。據信,月球車下方至少有四到五次撞擊產生的碎片,可能延伸到盆地底部 80 米或更深的地方。

雖然月球是 20 世紀 60 年代和 70 年代美國阿波羅和蘇聯月球任務的重點,但它們大多缺乏嫦娥三號和嫦娥四號任務的探地雷達能力——當然,早期的任務都沒有冒險前往月球背面表面。因此,中國的兩輛月球車為我們提供了首次瞭解月球次表面上層的機會。其他任務——例如 NASA 的雙子星 GRAIL(重力恢復和內部實驗室)航天器,它們在 2011 年至 2012 年繞月球執行——已經能夠更深入地探測地表以下,但方式有限:使用月球重力資料,它們以相對較低的解析度瞥見了數百公里深度的巨大特徵。

NASA 戈達德太空飛行中心的月球科學家丹尼爾·莫里亞蒂沒有參與這篇新論文,他說研究人員的結果很有趣,因為這些發現提供了了解月球如何隨時間演變的視角。“月球表面與地球表面截然不同,”他說。“月球表面發生的唯二真正的大規模過程是撞擊坑和火山活動,他們在這裡看到了這兩種現象的證據。他們著陸的地方是一個大型火山洪泛區。然後,該洪泛區本身也受到了撞擊的影響。”

莫里亞蒂指出,洪泛區和撞擊碎片可能混合在一起,這可能表明觀察到的一些較大的巨石大小的物體來自火山物質的分解,而不是附近撞擊產生的碎片的結果。也可能是來自月幔的物質,由最初形成南極-艾特肯盆地的撞擊暴露出來,與碎片混合在一起,這在嫦娥四號任務的早期結果中有所暗示。

月球車正在繼續在表面移動,定期停下來進行測量並使用其儀器。隨著它的移動,研究人員希望它可能會看到地下碎片層的大小發生變化,從而揭示月球廣闊、劇烈和古老的撞擊歷史的更細微的細節。“我們要求[月球車]朝著[研究人員]可以說[碎片]厚度正在變化的地方前進,”佩蒂內利說。“這將很重要。”