在紫色的晨空中,在一團棕色的煙霧中,孫悟空起飛了。中國的首個太空暗物質探測器——以16世紀中國小說中的一位虛構戰士命名的“悟空”,於12月17日發射升空,標誌著該國太空戰略新方向的開始。

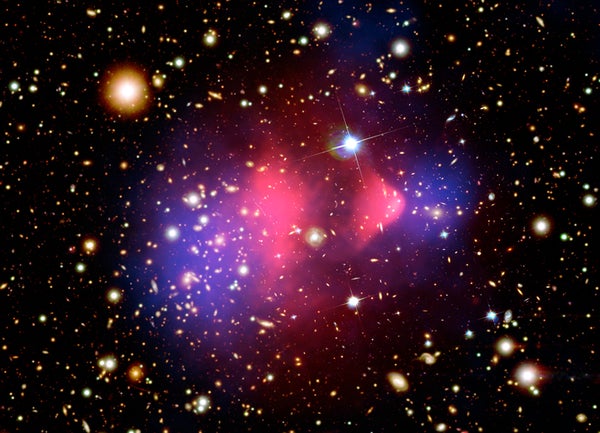

該探測器旨在從地球軌道上探測高能粒子和γ射線。物理學家認為,暗物質——一種迄今為止只能透過其引力效應觀察到,但據認為佔宇宙物質的85%的物質——可能會透過產生宇宙射線來揭示自身,因為其粒子會湮滅。

但是,悟空,更正式的名稱為暗物質粒子探測衛星(DAMPE),也因成為中國科學院空間科學戰略性先導專項在2011年啟動以來推出的五項空間科學任務中的首個而引人注目。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保今天關於塑造我們世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

方向的改變

中國已經是世界主要的太空強國之一,但到目前為止,一直專注於載人和機器人探索,對實際的太空科學投入很少。(一個值得注意的例外是2003年發射的,研究磁暴的雙星探測器)。

繼今天在西北中國甘肅省酒泉衛星發射中心的發射之後,明年還將發射另外兩項任務:世界首顆量子通訊衛星和一顆在獨特的能帶進行觀測的X射線望遠鏡。國家空間科學中心(NSSC)主任吳季表示,這些任務共同標誌著中國空間科學的新起點。該中心負責執行該專案。吳季說。

量子科學衛星的首席科學家潘建偉補充說,其他國家也曾有過探月任務。但是透過空間科學衛星,“我們可以做一些新的和非常偉大的事情,不僅為中國,也為全世界”。

本週早些時候,公眾為DAMPE起了個暱稱“悟空”,這是中國航天計劃近期外聯活動的一部分;類似的公開活動也為中國月球車起了個名字叫“玉兔”,該月球車於2013年登陸月球。

悟空將利用其巨大的表面積來觀測大量的宇宙射線,以及它們的來源。它將以比現有探測器(如阿爾法磁譜儀 (AMS),該譜儀目前附著在國際空間站上)更高的能量來觀測天空。“我們不知道這是否是尋找暗物質的更好方法,因為暗物質尚未被發現,”位於歐洲粒子物理實驗室 CERN 的 AMS 物理學家 Mike Capell 說。

脈衝星之謎

探測器可能有助於解開一些謎團。 2013 年,AMS 宣佈它已經看到了暗物質的跡象,但到目前為止,它檢測到的高能粒子太少,無法確定。 Capell 說,雖然 DAMPE 缺乏直接解決這個難題的裝置,但它可以揭示訊號是否是由不同的天體物理源(如脈衝星)引起的。

斯德哥爾摩 Oskar Klein 宇宙粒子物理學中心的物理學家 Miguel Sanchez-Conde 說,雖然 DAMPE 收集的入射光子較少,但它比現有的 γ 射線望遠鏡(如 NASA 的費米-LAT)更能精確地確定它們的能量。這種能力應該使 DAMPE 能夠看到一些暗物質模型預測的輻射急劇上升。

緊隨悟空之後的是兩項同樣雄心勃勃的實驗。計劃於 6 月發射的量子科學衛星將成為世界上首個探索被稱為量子糾纏現象的太空實驗。該任務將測試從兩個地面站發射到衛星的光子是否能夠與它們在地球上的對應物保持糾纏。它還將探測這種量子連線(跨越超過 1,000 公里的破紀錄距離)是否允許資訊在位置之間即時且安全地“傳送”。此前,此類實驗已透過光纖或空氣在地球上以及在短得多的距離上傳輸光子。

奧地利維也納大學的物理學家 Anton Zeilinger 說,最終目標是建立一個全球量子通訊網路,他正在與潘建偉在量子衛星上合作。潘建偉說,透過推動量子糾纏的極限,該衛星還將有助於解決關於宇宙的基本奧秘,例如如何將量子力學與愛因斯坦的廣義相對論統一起來。

黑洞

在今年下半年,中國將發射硬X射線調製望遠鏡(HXMT),尋找明亮而短暫的輻射源,例如正在增長的黑洞。位於羅馬的義大利國家天體物理研究所的天文學家路易吉·皮羅說,HXMT將在天空中進行大範圍掃描,其在較大能量範圍頂端的靈敏度將超過現有的寬視場望遠鏡。

吳季說,這三項都是前沿任務,有可能做出真正的發現,但國家空間科學中心主任仍然不滿意。中國的空間科學以五年為週期提供資金,在目前的週期中獲得了約 30 億元人民幣(4.6 億美元)。因此,與美國和歐洲不同,沒有永久性資金,這使得制定長期計劃變得困難。“我們覺得這不安全,”吳季說。“這比什麼都沒有好。但我們仍在追趕。”他認為,在中國在空間科學領域取得發現之前,“我們還不是真正的太空強國”。

目前的資金週期將於明年到期。儘管吳季表示他相信中國科學院將繼續支援該計劃再持續五年,但這隻能在明年得到確認。這筆資金必須涵蓋另外兩項任務——一顆用於進行微重力和生命科學實驗的實踐十號衛星和一顆被稱為夸父的空間天氣衛星。

國際貢獻

皮羅指出,目前和未來的大多數中國科學衛星都包含了來自世界各地科學家的貢獻。他說,這種合作“可以明確科學目標,最佳化資源並避免重疊”。 Zeilinger 將中國在太空量子通訊領域的開創性工作歸因於“以完成工作為導向”的快速決策過程。

在美國,國會在2011 年通過了一項法律,禁止 NASA 與中國合作,除非在極少數情況下。相比之下,歐洲航天局希望與中國合作,並且已經在小型近地空間天氣觀測站 太陽風磁層電離層連線探測器 (SMILE) 上與中國科學院合作。

美國羅得島州紐波特海軍戰爭學院的中國太空專案專家 Joan Johnson-Freese 指出,中國在空間科學方面的經驗有限。 她說,除了政治因素外,這還阻礙了中國迄今為止的合作,但中國渴望發展和建立自己的專業知識。

吳季說,中國科學家希望與美國合作,但斷絕關係對美國的傷害大於中國。“這給了歐洲人一個很好的機會。美國應該意識到這一點。”

本文經許可轉載,並於 2015 年 12 月 15 日首次發表。