一項分析顯示,自疫情以來,中國與其它國家的科學合作有所下降,這主要是由於與美國的合作關係減少所致。

科學家們一直在警告,中美之間的政治緊張關係,加上疫情,已經影響了兩國之間的研究合作。但這類下降的證據需要時間才能在研究資料庫中積累。

最新的證據來自施普林格·自然的中國團隊進行的一項分析。(《自然》雜誌的新聞團隊在編輯上獨立於其出版商施普林格·自然。)作者使用了 InCites,這是一款由位於倫敦的出版分析公司 Clarivate 擁有的工具,用於分析 2013 年至 2023 年間發表的國際合著文章。InCites 的資料來源於科學引文資料庫 Web of Science 中收錄的論文。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來繼續有關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的報道。

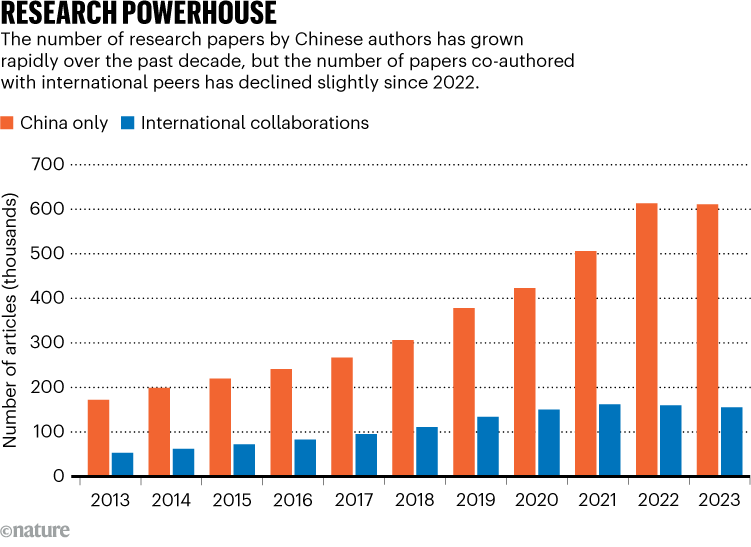

他們發現,2022 年,中國研究人員及其國際同行合著的論文總數自 2013 年以來首次下降(見“研究強國”)。

Nature

中國與國際合著者合著的研究論文比例下降的時間更長。在 2018 年的峰值時,中國在 InCites 資料庫中約 26.6% 的產出(約 11 萬篇文章)是與國際同行合著的。到 2023 年,儘管中國文章總數在同一時期幾乎翻了一番,達到 75.9 萬篇,但該國與國際同行合著的文章比例下降了 7.2%。

國際合著論文的下降主要是由於中國與美國研究人員合著的論文份額下降,從 2017 年的峰值到 2023 年下降了 6.4%,是分析中包含的任何國家中降幅最大的。這些發現於 4 月 25 日在北京中關村論壇上釋出。

美中合作的下降與 2022 年為《自然》雜誌進行的一項分析的結果相呼應,該分析發現,2019 年至 2021 年間,在愛思唯爾 Scopus 資料庫的研究文章中,同時擁有美國和中國機構研究人員的數量下降了 20% 以上。

澳大利亞悉尼科技大學專注於中國創新研究的研究員 Marina Zhang 表示,儘管最新的分析顯示,過去六年美中文章的份額一直在緩慢下降,但疫情加劇了這一下降趨勢。

政治緊張關係

Zhang 說,美中之間持續的地緣政治緊張關係也加劇了這種下降。“這對研究人員來說尤其令人擔憂,” Zhang 說。美國司法部備受爭議的“中國倡議”(China Initiative)於 2018 年啟動,旨在打擊研究和產業領域的間諜活動,於 2022 年結束。 這次鎮壓導致一些科學家因與中國合作者或機構的關係而被捕,並在華裔研究人員中引發了恐慌。此後,美國政府採取了一系列旨在加強研究安全的政策。 2023 年 7 月,中國政府實施了修訂後的反間諜法,擴大了間諜行為的定義。

Zhang 說,美國和中國對他們認為的外國干預的打擊,正使研究人員在合作方面更加謹慎。她說,限制性政策和恐懼氛圍最終可能會將人才從某些國家和領域趕走,導致“人才流失和寶貴人力資本的損失”。

中國上海復旦大學專門研究科學和創新政策的研究員唐莉表示,這種對美中合作的“寒蟬效應”已經阻礙了有影響力的研究。例如,2024 年的一項研究調查了美國國立衛生研究院 (NIH) 對外國干預的調查對研究人員的影響,發現在此期間,美國與中國合作者的研究人員的生產力低於與其它國家科學夥伴合作的同事。

Zhang 說,美中之間不穩定的合作關係也可能導致兩國各自進行同型別的研究,而不是攜手應對氣候變化、疫情和糧食安全等全球性問題。

轉向內求

Zhang 說,更令人擔憂的是,兩國可能會越來越優先考慮國內利益而非國際合作,這可能會使科學研究更具民族主義色彩。

自 2020 年以來,中國與其它國家的合作也有所減少,但不如與美國的合作那樣明顯。唐莉說,恢復美中合作至關重要,因為這種科學夥伴關係有助於彌合兩國之間的差距。“鑑於全球災難和不確定性日益增加,人類不能把時間浪費在民族主義競爭上,”她說。

本文經許可轉載,並於 2024 年 7 月 19 日首次發表。