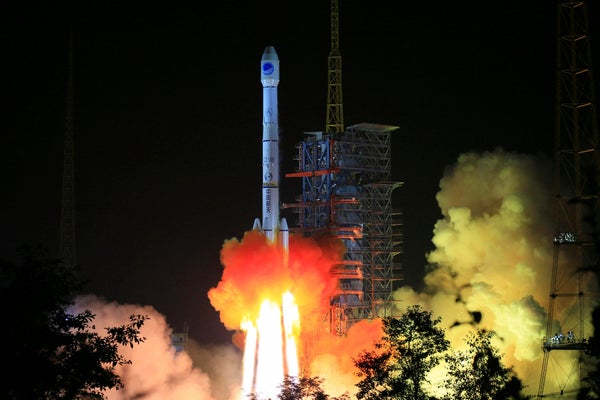

新年伊始,如果一切順利,中國探測器嫦娥四號將抵達此前從未有探測器到達的地方:月球背面。該任務計劃於12月8日從四川省西昌衛星發射中心發射。該探測器包括著陸器和巡視器,將進入月球軌道,然後在表面著陸。

如果著陸成功,該任務的主要工作將是調查月球表面的這一側,這裡佈滿了許多小隕石坑。著陸器還將進行首次來自月球背面的射電天文學實驗——以及首次調查植物是否能在低重力月球環境中生長。

德國明斯特威斯特法利亞威廉大學的行星地質學家卡羅琳·範德博格特表示:“這項任務絕對是月球探測領域的一項重大且重要的成就。”

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您將有助於確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

中國國家航天局(CNSA)的最終目標是在那裡建立一個供未來人類探索的月球基地,儘管它尚未宣佈何時會發生這種情況。嫦娥四號將是繼2013年嫦娥三號著陸之後,中國第二個在月球表面“軟著陸”的探測器。

著陸點

中國國家航天局對該任務的許多細節保持沉默,包括著陸點。該任務科學團隊成員、在威海山東大學研究行星體形成和演化的凌宗成表示,最有可能的地點是在一個名為馮·卡門(Von Kármán)的直徑186公里隕石坑內。“我們科學家非常高興”有機會訪問背面,凌說。

該隕石坑是南極-艾特肯盆地的一部分,該盆地是太陽系中已知最大的撞擊結構,也是月球上最古老的撞擊結構。

香港理工大學的地理資訊學家吳波說:“這是回答關於月球早期歷史的一些重要問題的關鍵領域,包括其內部結構和熱演化。”他曾幫助描述該地形的地形和地貌。

嫦娥四號巡視器將繪製著陸點周圍區域的地圖。它還將使用探地雷達測量地下層的厚度和形狀,並使用近紅外光譜儀測量表面的礦物成分,這有助於地質學家瞭解月球早期演化中涉及的過程。

由於月球背面永遠不朝向地球,因此一旦探測器著陸,中國國家航天局任務控制中心將無法直接與探測器通訊。今年五月,中國發射了一顆名為鵲橋的通訊衛星,將其放置在月球以外的地方,它可以用作著陸器和地球之間通訊的中繼站。

溫室研究

儘管嫦娥四號巡視器和著陸器被設計為嫦娥三號的備用,並攜帶與早期任務類似的幾種儀器,但著陸器還將進行一些獨特的實驗。

其中一項將測試馬鈴薯和擬南芥(Arabidopsis)種子是否能在月球表面低重力的密封、氣候控制環境中發芽並進行光合作用。

佛羅里達大學蓋恩斯維爾分校的園藝科學家安娜-麗莎·保羅說:“當我們朝著在月球或火星上長期居住邁進時,我們將需要溫室設施來支援我們,並且需要在類似生物圈的環境中生活。”

北卡羅來納大學格林斯博羅分校的太空生物學家約翰·基斯說,中國提出的實驗將試圖驗證先前在國際空間站上的研究。這些研究發現,馬鈴薯和擬南芥可以在比地球低重力但不及月球重力的受控生態系統中正常生長。

射電天文學

著陸器的射電天文學實驗將探索銀河系中尚未被充分了解的部分,例如恆星之間的氣體,以及恆星死亡後傳播的磁場。

由中國科學院建造的射電頻譜儀將收集0.1至40兆赫之間的電磁資料,以建立夜空中低頻輻射的地圖。荷蘭奈梅亨拉德堡大學的射電天文學家、參與鵲橋衛星搭載的低頻射電頻譜儀的荷蘭團隊成員海諾·法爾克表示,從地球捕獲這些測量資料很困難,因為低頻輻射主要被地球大氣層阻擋。“我們在低頻方面的視野完全模糊,”他說。

法爾克說,天文學家將利用這些資料來更好地瞭解垂死恆星釋放的能量如何加熱它們之間的氣體,這可能會影響恆星的形成。

他還計劃將月球實驗的資料與鵲橋的資料結合起來。天文學家也對這種輻射光譜感興趣,以研究宇宙最初的數億年,即星系和恆星形成之前的時間。這些資料可以幫助他們過濾掉可能隱藏著來自這一時期的訊號的背景噪聲。如果找到,該訊號可以揭示有關宇宙中普通物質與暗物質分佈的資訊。但法爾克說,即使有月球著陸器的幫助,他們也不確定是否會檢測到該訊號。“這是第一步。”

中國下一個月球探測專案將更加雄心勃勃。嫦娥五號計劃於2019年發射,將力爭將月球樣本帶回地球。

本文經許可轉載,並於2018年11月30日首次釋出。