今年六月,當美國總統唐納德·特朗普宣佈他將退出巴黎氣候協定時,所有目光都焦慮地投向了中國。 由於歷史上一直是世界最大汙染國的國家不參與,專家們擔心習近平主席會找到擺脫中國碳減排承諾的方法,並且該協議將會瓦解。 然而,前化學家出身的習近平堅決重申了中國對投資可再生能源和實現其排放目標的承諾。 事實上,中國已經超額完成了部分目標。

在太陽能電池和下一代核反應堆方面的創新只是中國在科學研究領域鉅額投資的一部分。 如果技術發展日益成為經濟增長和國家力量的引擎,那麼對基礎研究和應用科學的支援就是它的燃料。 在過去的大部分時間裡,美國在這個領域保持著主導地位。 但由於現任政府試圖重振煤炭工業、削減研究預算、質疑環境保護署的價值並忽視循證決策——有意放棄全球科學領導地位——中國正迅速填補這一空白,這對世界可能產生深遠的影響。

“中國科技的發展將惠及所有人,”華盛頓特區伍德羅·威爾遜國際學者中心基辛格中美研究所所長戴博 (Robert Daly) 說。 “但是,隨著中國綜合國力的增強,它越來越有能力塑造一個更有利於中國共產黨的目標及其關於個人、機構和資訊與國家關係的非自由主義思想的全球環境。” 這包括監管和智慧財產權等棘手問題,這些問題在中國比西方寬鬆得多。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業: 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

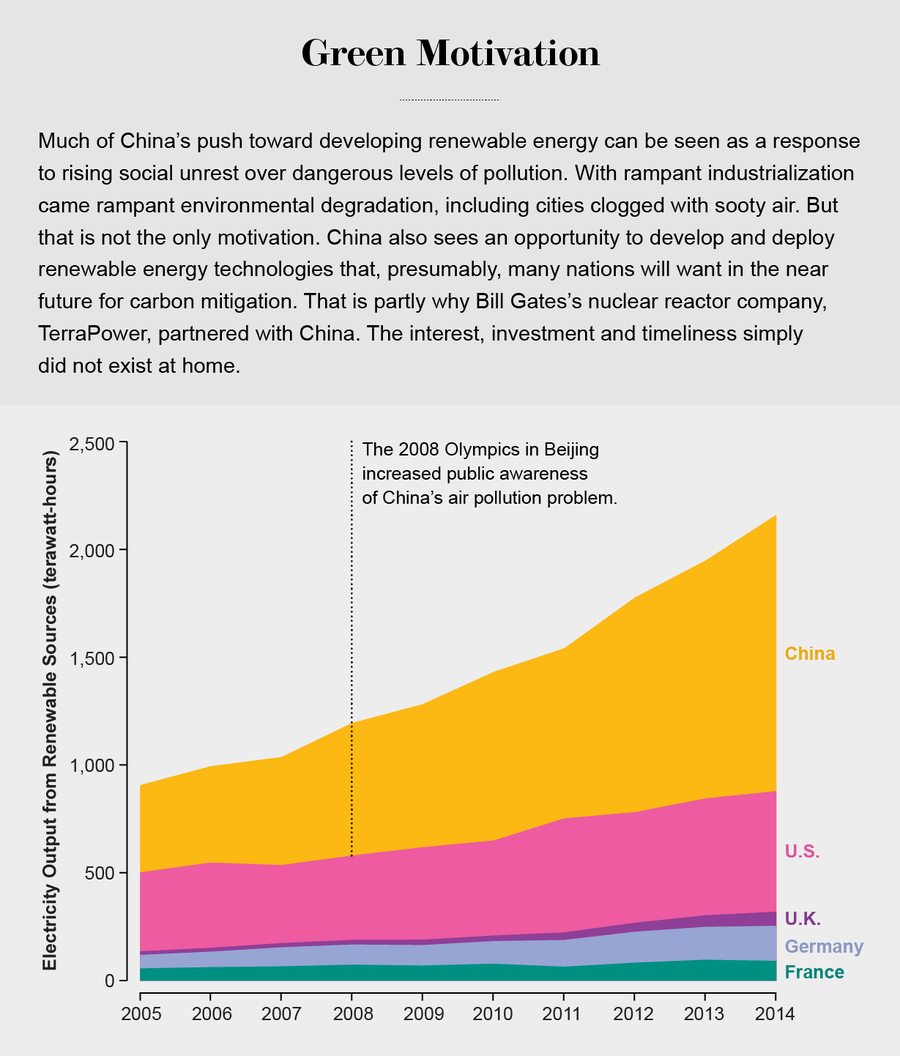

圖片來源:Amanda Montañez; 資料來源:國際能源署

中國在這個領域崛起的支柱是其第十三個“五年規劃”,該規劃將科學研究和技術視為經濟增長的關鍵驅動力。 由此帶來的結果是,在2016年至2020年期間,研發投入高達 1.2 萬億美元。 其中,僅可再生能源就計劃投入 3730 億美元。 此外,為期 10 年的“中國製造 2025”計劃支援人工智慧、雲計算、機器人技術、生物技術和電動汽車等領域的進步。

這些計劃正在取得成果。 以相對購買力計算,中國目前的研發支出高於歐盟。 經濟合作與發展組織 (OECD) 的資料顯示,中國有望在 2020 年超過美國的支出。 過去十年,中國對世界研究文章總量的貢獻從 13% 飆升至 20%,如今只有美國發表的高質量科學論文比中國多。 中國現在擁有世界上最長的高速電氣化鐵路網、最大的射電望遠鏡和速度最快的兩臺超級計算機。 它今年將啟動碳排放總量管制和交易市場,其規模將遠超目前全球最大的歐盟碳市場。 中國還是高科技製造業稀土金屬的最大生產國,在太陽能、風能和水力發電能力方面處於全球領先地位,並且現在是或即將成為電動汽車、核反應堆、智慧裝置、工業機器人和 3D 印表機等商品的最強勁市場。

中國仍然面臨障礙。 戴博表示,中國的高等教育體系“在激發創造性思維方面很糟糕”。 中國國家自然科學基金委員會主任楊衛 2016 年在《自然》雜誌上撰文,承認了“中國的大學已成為以數量而非質量為指標的論文工廠”的批評。 然而,中國仍在繼續制定全面的科學計劃並建設龐大的設施。 一個突出的例子是位於深圳的華大基因 (BGI)(前身為北京基因組研究所),從許多指標來看,它是世界上最大的基因測序公司。 華大基因在 47 個實驗室的 5000 名工作人員的目標是對儘可能多的生物體(從古代人族到水稻再到大熊貓)的基因組進行測序。 今年 7 月,在一個成功的試點專案之後,該公司宣佈計劃對 10,000 種植物和微生物基因組進行測序——這可能會釋放大量資料,從而徹底改變該領域。

中國在科學領域取得領先地位的動力不僅僅是聲望和收入。 以中國的量子科學實驗衛星“墨子號”(QUESS) 為例,這是中國於 2016 年發射的航天器,是中國更廣泛的太空科學任務計劃的一部分。 在近地軌道上,“墨子號”的雷射和光學專用系統測試了量子力學的基本原理。 但該衛星最值得注意的成就(於今年 6 月報告)是首次將糾纏光子傳輸到相距 1200 公里的地面站。 這樣的衛星網路可以構成無法破解的量子通訊網路的骨幹。

西方一些人可能將中國日益增長的力量視為地緣政治威脅。 西雅圖亞洲研究國家局的 Ben Shobert 說:“的確,中國正在進行一系列由國家主導的大規模投資,而與此同時,美國正逐漸失去冒險的意願。” 但華盛頓特區布魯金斯學會的邁克爾·奧漢隆表示,中國由研發驅動的崛起在目前看來是不可避免的。 他補充說:“用於科學研究和技術開發的鉅額預算是成為強國的下一個階段。” “這不是一個階段,而是一個新的現實。 他們將繼續毫不鬆懈地前進。 如果我處在他們的位置,我也不會停止。”