中國的嫦娥六號探測器已成功將月球背面的樣本帶回地球,標誌著首次從這片鮮為人知的月球區域取回物質。這一歷史性壯舉不僅預示著中國作為冉冉升起的太空探索超級大國的雄心壯志,也標誌著與美國及其盟友為在具有戰略價值的月球南極建立前哨基地而展開的新一輪太空競賽進入了下一階段。

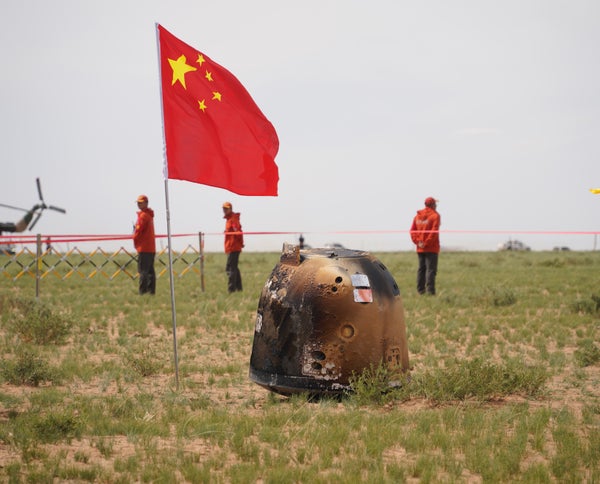

在嫦娥六號為期53天的任務即將結束之際,該探測器的返回艙於美國東部夏令時凌晨2:07分降落在中國內蒙古自治區連綿起伏的草原上的預選地點。艙內裝載著大約兩公斤的岩石和土壤,這些岩石和土壤是從嫦娥六號月球著陸點,即月球南極-艾特肯(SPA)盆地東北象限的表面和次表面採集的。據認為,SPA盆地是在四十多億年前被一次巨大的撞擊從月球地殼和下地幔中撞擊出來的,這個直徑2500公里的盆地是太陽系中最大和最古老的隕石坑之一。來自其深處的樣本可能有助於解開眾多月球謎團——其中最主要的是,為什麼月球背面相對缺乏隕石坑和廣闊的冰凍熔岩平原,而這些隕石坑和熔岩平原卻散佈在面向地球的正面。

嫦娥六號是中國第二次月球取樣返回任務,也是繼2019年嫦娥四號首次在月球背面著陸和2020年嫦娥五號取回月球正面樣本之後,第二次在月球背面著陸。沒有其他國家在月球背面著陸,更不用說在那裡採集樣本了。這使得嫦娥六號這批岩石和土壤成為全球科學家爭相研究的熱門商品。

開啟寶箱

詹姆斯·海德(James Head)是渴望獲得樣本的研究人員之一,他是布朗大學的名譽研究教授,也是全球行星科學界的泰斗。海德在20世紀60年代透過勘察月球正面著陸點和培訓美國國家航空航天局(NASA)阿波羅計劃的登月宇航員而聲名鵲起。今天,他很享受與中國蓬勃發展的行星科學界的合作。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠繼續存在。

海德說,中國是行星際任務的相對新手,他指出,該國曆史上更多地側重於天體物理學方面的空間科學。但由於大量的持續投資,中國現在已成為行星科學領域的主要參與者,此前已成功地將軌道飛行器和漫遊車送上火星,同時還在開展小行星交會任務以及月球探測。他說,中國正在不遺餘力地利用其珍貴的月球樣本。

“我去過位於北京的中國科學院國家天文臺的接收實驗室,他們將在那裡對嫦娥六號月球樣本進行初步分析。那是一流的;一切都是新的,”海德說。“中國科學院地球化學研究所的貴陽實驗室也是如此。你實際上不得不爬過堆積如山的板條箱,裡面裝滿了最先進的裝置。”

海德說,SPA盆地“就像一個寶箱,裡面裝著來自月球不同區域的硬幣,這些硬幣由來自遙遠背面撞擊的碎片代表,這些碎片可能彼此非常不同。”儘管整個SPA盆地本身的年齡估計約為42.6億年,但嫦娥六號選擇的著陸點——位於較小的、約25億年前的阿波羅隕石坑內——應該能夠特別全面地瞭解月球歷史。

“因此,我們正在尋找從SPA盆地其他區域拋入或作為[較年輕的]阿波羅隕石坑噴出物一部分挖掘出來的岩石的古老年齡,”海德說。“這有點像拼湊拼圖遊戲,你甚至可能沒有所有的碎片,而且它們可能來自不同的拼圖。”

海德說,撇開科學不談,中國月球取樣成功的更重要意義在於,該國正在為更雄心勃勃的專案做準備。“他們為這些月球取樣返回任務所做的每一步,都在演練指揮和控制以及其他你需要在其他地方做類似事情的技術,例如開展火星取樣返回工作。他們肯定在為未來做打算。”

奔向月球的競賽

中國還宣佈計劃在2030年前將人類送上月球——這一時間表與美國不相上下,美國計劃透過美國國家航空航天局(NASA)多次延期的阿耳忒彌斯計劃,最早在2026年將宇航員送上月球表面。

美國和中國都將資源豐富的月球南極作為未來載人任務的目標,並且都在透過與其他國家建立夥伴關係,為其各自的專案爭取更多支援。美國國家航空航天局(NASA)的阿耳忒彌斯協議倡議與美國國務院合作,迄今已爭取到43個簽署國,每個國家都認可一套不具法律約束力的共同原則,美國表示這些原則支援可持續的民用空間探索。中國與俄羅斯一道,正在籌劃一個國際月球科研站(ILRS),並已宣佈該站將“向所有感興趣的國家和國際夥伴開放”。

雖然具體細節尚不清楚,但中國探月工程總設計師吳偉仁在今年4月出席一次全國空間會議時概述了ILRS的總體計劃。

吳偉仁在會上表示,ILRS建設專案的第一階段包括到2035年在月球南極區域建造一個“基本站”,以開始利用當地資源的試點實驗。隕石坑陰暗坑底儲存的水冰,例如,可以加工成飲用水——或火箭燃料。ILRS的第二階段將擴大這個基本站,預計在2045年前完成。

吳偉仁表示,在嫦娥六號之後,一系列額外的先導性月球機器人任務將使基本ILRS受益。計劃於2026年發射的嫦娥七號任務將調查月球南極附近的水冰和其他資源,而計劃於2028年進行的嫦娥八號任務將進行旨在就地利用月球資源的測試。

樣本-科學外交

美國國家航空航天局(NASA)局長比爾·尼爾森(Bill Nelson)多次指出,中國蓬勃發展的月球活動是新一輪激烈的太空競賽的令人擔憂的跡象,這類似於冷戰期間美國和前蘇聯之間的瘋狂競爭。他在4月30日眾議院關於美國國家航空航天局(NASA)2025財年預算的聽證會上也這樣表示。

“他們說他們想在月球南極的一個實驗地點投入國際力量。當然,我擔心的是他們先到那裡,然後說,‘這是我們的地盤;你們都別進來,’”尼爾森說。

尼爾森告訴美國立法者,月球南極非常重要,“因為我們認為那裡有水。如果有水,那就意味著有火箭燃料——這也是我們前往月球南極的原因之一。”由於月球的重力較低——僅為地球的六分之一——在那裡生產的火箭燃料可以更有效地用於為前往整個太陽系各個目的地的航行提供動力。

雖然總體而言,美中關係似乎不太可能很快解凍,但在中國的月球樣本這一特殊案例中,有美國研究人員潛在研究機會的跡象令人鼓舞。根據2011年透過的一項法律,美國國家航空航天局(NASA)被禁止使用其資金與中國或中國擁有的公司進行直接雙邊合作,但該航天機構已尋求涉及其他國家研究人員的“多邊”樣本研究安排,而2011年的法律並未明確禁止這種安排。

就此事與《大眾科學》聯絡時,美國國務院發言人表示,國務院正在與美國國家航空航天局(NASA)合作,以促成對中國月球樣本的訪問。

這位發言人表示,“這種合作是基於來自月球新區域的樣本的科學價值,並強調了透明度和科學資料釋出的重要性——這是《阿耳忒彌斯協議》的關鍵原則。”“我們知道,作為申請過程的一部分,中國國家航天局(CNSA)最近面試了國際貸款申請人,但尚未宣佈入選名單。”

聖路易斯華盛頓大學麥克唐納空間科學中心主任布拉德利·喬利夫(Bradley Jolliff)表示,中國樣本返回和分析計劃的這一進展是促進“科學外交”的一大進步。“我肯定會成為希望申請並獲得一些嫦娥六號樣本進行分析的人之一。”

通往宇宙的門戶

然而,儘管取得了這些微小的外交成功,但美中之間在太空領域的暗流湧動似乎註定會達到沸點,其最終目標不亞於對月球及更遠地區的統治。

華盛頓特區美國和平研究所中國問題高階顧問程迪安(Dean Cheng)表示:“鑑於中國在地球上的行為,我們有充分的理由擔心他們是否會試圖將其他人排除在他們著陸並建立存在的區域之外,例如很有可能存在水冰的極地地區。”程迪安說,另一個令人擔憂的問題是,中國可能率先部署月球定位、導航和授時系統——這一發展可能會在建立月球活動標準方面帶來重大優勢,類似於美國全球定位系統(GPS)的衛星系統,該系統支撐著地球上現代生活的許多方面。

儘管美國和中國都已批准的聯合國《外層空間條約》明確宣佈,任何國家都不得聲稱擁有月球領土,並且所有國家都應自由進入月球的所有區域,但該條約也預設了月球基礎設施的發展,並要求“適當顧及”其他國家的利益。

密西西比大學航空航天法中心執行主任兼非營利組織“為了所有月球人”(For All Moonkind)的聯合創始人米歇爾·漢隆(Michelle Hanlon)說:“這種措辭本身就創造了‘先發優勢’。”“誰先建立據點,誰就有權要求其他人‘適當顧及’他們的立場。”在這些情況下,“適當顧及”可能意味著對其他國家或私營公司的月球活動進行廣泛限制,因為可能會干擾精密的科學觀測或火箭揚起的月球塵埃的有害影響。包括美國在內的任何建造月球基礎設施的國家都可能積極利用這一漏洞來聲稱擁有月球富水區域。

漢隆認為,這意味著這場新的奔月競賽不僅僅是為了將人類送上月球,而是為了確保領土並獲取月球水,為前往火星及更遠的任務提供燃料。

漢隆說,月球是“通往宇宙其他地方的戰略門戶”——一個低重力試驗場,用於利用當地材料建立和滋養地球外的人類存在。鑑於對有限月球資源的渴望,她說,真正的問題是法律——如果不是月球本身——是否允許兩個或更多獨立的和競爭的前哨站的存在。“這是我們尚不知道的事情,”漢隆總結道。