在將機器人送上月球、將它們降落在火星上並建立了自己的空間站之後,中國現在正將目光投向遙遠的太陽系。本月,科學家將釋出該國首次發現系外行星任務的詳細計劃。

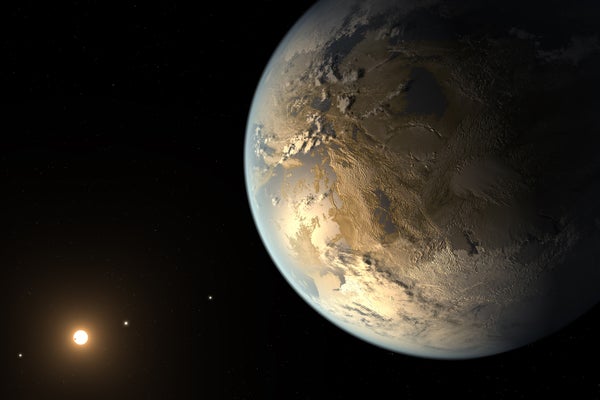

該任務的目標是在太陽系之外的銀河系其他區域勘測行星,目標是找到第一顆像太陽一樣在恆星宜居帶中執行的類地行星。天文學家認為,這樣一顆名為地球 2.0 的行星將具備液態水存在的適宜條件,並有可能存在生命。

在銀河系中已經發現了 5000 多顆系外行星,其中大部分是透過 NASA 的開普勒望遠鏡發現的,該望遠鏡在使用 9 年後於 2018 年耗盡燃料。其中一些行星是圍繞小型紅矮星執行的岩石類地天體,但沒有一顆符合地球 2.0 的定義。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來有關塑造當今世界的發現和想法的有影響力的故事。

加州理工學院帕薩迪納分校的 NASA 系外行星科學研究所的天體物理學家傑西·克里斯蒂安森 (Jessie Christiansen) 說,使用當前的技術和望遠鏡,當它們的主恆星重一百萬倍且亮十億倍時,很難找到小型類地行星的訊號。

這項名為地球 2.0 的中國任務希望改變這種狀況。它將由中國科學院資助,目前正在完成其早期設計階段。如果設計通過了 6 月份專家組的審查,任務團隊將獲得資金開始建造衛星。該團隊計劃在 2026 年底之前使用長征火箭發射航天器。

七隻眼睛

地球 2.0 衛星的設計目的是攜帶七架望遠鏡,對天空進行為期四年的觀測。其中六架望遠鏡將協同工作,勘測天鵝座-天琴座星系,這與開普勒望遠鏡搜尋的天空區域相同。“開普勒領域是一個唾手可得的果實,因為我們從那裡獲得了非常好的資料,”中國科學院上海天文臺的地球 2.0 任務負責人、天文學家葛健說。

望遠鏡將透過探測恆星亮度的微小變化來尋找系外行星,這些變化表明有一顆行星從它前面經過。將多個小型望遠鏡一起使用,使科學家能夠獲得比開普勒這樣的單個大型望遠鏡更寬廣的視野。地球 2.0 的 6 架望遠鏡將一起凝視大約 120 萬顆恆星,覆蓋 500 平方度的天空區域,這大約是開普勒視野的 5 倍。與此同時,與美國宇航局的凌日系外行星巡天衛星 (TESS) 相比,地球 2.0 將能夠觀測到更暗淡、更遙遠的恆星,後者是對地球附近的明亮恆星進行巡天。

葛健說:“我們的衛星在天空勘測能力方面可以比 NASA 的開普勒望遠鏡強大 10-15 倍。”

該衛星的第七個儀器將是一個引力微透鏡望遠鏡,用於勘測流浪行星——不圍繞任何恆星自由漂浮的天體,以及遠離其恆星的類似海王星的系外行星。當行星或恆星的引力扭曲其前面經過的背景恆星的光線時,它會檢測到星光的變化。該望遠鏡將瞄準銀河系的中心,那裡有大量的恆星。葛健說,如果成功發射,這將是第一個在太空中執行的引力微透鏡望遠鏡。

“我們的衛星基本上可以進行一次普查,識別出不同大小、質量和年齡的系外行星。該任務將為未來的研究提供良好的系外行星樣本集合,”他說。

資料翻倍

NASA 於 2009 年發射了開普勒望遠鏡,目的是找出銀河系中類地行星的常見程度。為了確認一顆系外行星是否是類地行星,天文學家需要測量它繞太陽執行所花費的時間。此類行星的軌道週期應與地球相似,並且大約一年一次凌日。澳大利亞南昆士蘭大學圖文巴分校的天體物理學家切爾西·黃 (Chelsea Huang) 說,科學家至少需要三次凌日才能計算出精確的軌道週期,這需要大約三年的資料,如果有資料缺口,有時則需要更多。

但是在開普勒任務的第四年中,儀器的某些部件出現故障,導致望遠鏡無法長時間凝視天空的某個區域。黃說,開普勒正處於發現一些真正類地行星的邊緣,他曾作為資料模擬顧問與地球 2.0 團隊合作過。

有了地球 2.0,天文學家可以獲得另外四年的資料,當與開普勒的觀測資料結合使用時,可以幫助確認哪些系外行星是真正的類地行星。“我非常期待回到開普勒的觀測領域,”克里斯蒂安森說,他希望研究地球 2.0 的資料(如果這些資料可用的話)。

葛健希望找到十幾顆地球 2.0 行星。他說,他計劃在資料收集後一兩年內公佈這些資料。“會有很多資料,所以我們需要所有能夠提供幫助的人,”他說。該團隊已經擁有大約 300 名科學家和工程師,他們主要來自中國,但葛健希望世界各地有更多的天文學家加入。“地球 2.0 是加強國際合作的機會。”

歐洲航天局也在計劃一項系外行星任務——名為行星凌日和恆星振盪 (PLATO) ——計劃於 2026 年發射。PLATO 的設計有 26 架望遠鏡,這意味著它將比地球 2.0 擁有更大的視野。但是,該衛星將每兩年轉移一次視線,以觀測天空的不同區域。

本文經許可轉載,並於 2022 年 4 月 12 日首次釋出。