即使是矮行星也能蘊藏著巨大的驚喜。

自1801年發現它漂浮在火星和木星之間以來,穀神星一直困擾著天文學家,並且難以簡單分類。多年來的望遠鏡研究表明,它的大小大約相當於德克薩斯州,其中高達三分之一的重量是水——太小而不能成為真正的行星,太潮溼和冰冷而不能成為小行星,又太大而多岩石而不能成為彗星。天文學家將穀神星的怪異之處歸因於它是我們太陽系早期形成時期遺留下來的遺蹟,當時行星是由許多像穀神星一樣的物體在太陽周圍碰撞而形成的。由於沒有更好的想法,他們還選擇將穀神星歸入他們在2006年為冥王星建立的“矮行星”類別。

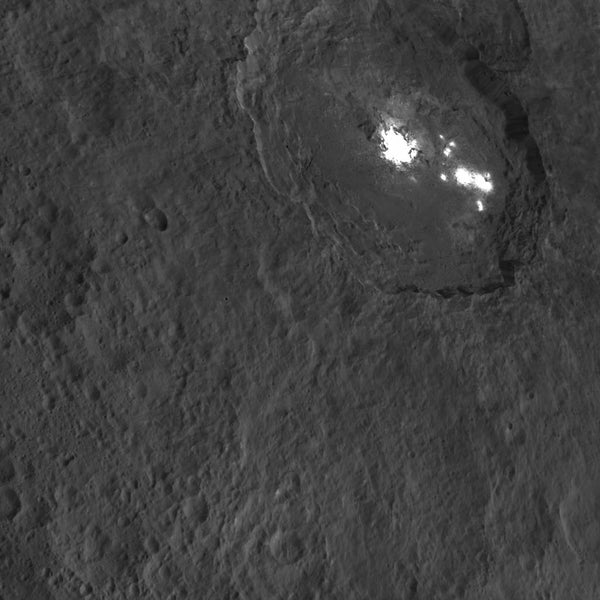

現在,美國宇航局“黎明號”探測器的新結果表明,這個天體可能與它矮小的矮行星“表親”冥王星有更多的共同之處。“黎明號”探測器自3月份以來一直在繞穀神星執行。義大利羅馬國家天體物理研究所的黎明號共同研究員瑪麗亞·克里斯蒂娜·德·桑克蒂斯和她的同事報告說,他們在穀神星表面發現了豐富的富氨礦物,這表明它誕生於更靠近冥王星附近的地方,儘管它現在在小行星帶中執行。另外,由德國馬克斯·普朗克太陽系研究所的安德烈亞斯·納圖斯領導的一個團隊發現,從穀神星瀝青般黑暗表面上的一個神秘亮點中散發出類似雲狀的水蒸氣薄霧。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來有關當今塑造我們世界的發現和思想的具有影響力的故事。

為了與穀神星的所有其他古怪不確定性保持一致,這些發現對我們理解矮行星及其與我們太陽系中其他大型天體的關係具有重大但模糊的意義。這兩項研究都發表在《自然》雜誌上。(《大眾科學》是自然出版集團的一部分)

來自外太陽系的進口?

天文學家已經用望遠鏡研究穀神星幾十年了,使用光譜儀來測量表面物質反射或吸收的特定波長的光。在那段時間裡,他們未能確切地確定這個世界的表面是由什麼構成的,這在很大程度上是因為他們進行明確探測所需的關鍵波長的光在紅外線中,這是光譜中主要被地球大氣層阻擋的區域。

藉助黎明號的可見光和紅外線測繪光譜儀的資料,德·桑克蒂斯和同事們檢查了整個穀神星表面的一系列光譜,包括關鍵的紅外波長。與光譜最匹配的是德·桑克蒂斯和她的團隊甚至沒有尋找的東西——一種稱為氨化層狀矽酸鹽的粘土狀礦物。

德·桑克蒂斯說,在一個像穀神星這樣相對多岩石的世界上,含有大量氨的礦物是令人驚訝的,因為氮和氫的揮發性化合物無法在穀神星現在所處的太陽系內部相對溫暖和陽光充足的區域中長期存在。因此,氨通常與彗星聯絡在一起。要解釋富含氨的穀神星,可能需要將這顆矮行星的出生地推向離太陽更遠的地方,或者從外太陽系輸入富含氨的鵝卵石雨,以幫助穀神星在它現在所處的位置形成。幸運的是,一種機制可以做到這兩件事。德·桑克蒂斯說:“在太陽系早期,由於巨行星施加的軌道擾動,穀神星或來自外太陽系的富含氨的物質可能會被植入小行星帶。”

根據大量的間接證據,許多理論家現在認為,在我們太陽系的早期,它的巨行星移動了數億公里,這是由於行星與軌道碎片盤之間的引力相互作用推動的。人們認為這些漂移將另一種易揮發的物質播撒到我們自己的世界上,一些填滿地球海洋的水,並且理論上可以將穀神星或者更可能的是富含氨的建築材料從外面的黑暗中向太陽方向丟擲。德·桑克蒂斯說,穀神星富含氨的表面可能是證實我們太陽系狂野、動盪的青春的又一個證據。

“如果得到證實,這可能是一個非常有趣的結果,將限制穀神星的歷史,”巴爾的摩約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室的行星科學家安迪·裡夫金說。“但我對氨化層狀矽酸鹽的解釋並不完全信服。”關於穀神星上存在氨的說法可以追溯到20世紀90年代的地面觀測,並且在對所有可用光譜進行更仔細、更嚴格的審查後可能會消失,裡夫金說。相反,他認為這顆矮行星可能覆蓋的不是類似彗星的礦物,而是富含鎂和鐵的碳酸鹽,人們認為碳酸鹽更像水和岩石(如穀神星)的混合物。即使氨是真實的,裡夫金也指出,它可能來自離家更近的地方,可能來自某些型別隕石中普遍存在的富含氮的氨基酸。

尋找生命的亮點

關於德·桑克蒂斯和她的同事們在對這顆矮行星的整個表面進行研究時沒有看到的東西:水,爭議較少。儘管密度測量表明穀神星的重量大約有三分之一是水,但在矮行星無空氣、陽光照射的表面上,水冰應該會迅速昇華到太空中,因此它最初的缺失似乎並不令人驚訝。但穀神星表面或接近表面顯然有水在滲出,儘管只是在太小而無法在寬頻全球光譜中顯示出來的小而孤立的區域。去年,赫歇爾空間天文臺探測到了這顆矮行星周圍的水蒸氣痕跡,自從到達穀神星以來,黎明號已經拍攝了穀神星表面大量高反射亮點,這些亮點可能是暴露水冰的地點。

撞擊暴露地表下冰沉積物併產生熱液活動是亮點和赫歇爾水蒸氣的一種可能解釋;另一種解釋是噴發水等揮發物的“低溫火山”,而不是岩石。這兩種情況都提供了希望,即在穀神星貧瘠的表面之下可能存在足夠溫暖、潮溼和易於研究的區域,以調查過去甚至現在的地外生命跡象。

在第二項補充研究中,納圖斯和他的同事們使用來自黎明號取景相機的資料,透過檢查一百多個亮點的影像和光譜來尋找謎題的答案。他們發現大多數亮點都出現在撞擊隕石坑中,亮度範圍從混凝土到海洋冰的亮度不等。這些亮點似乎是富含鹽的水冰的混合物。他們認為,更亮的亮點一定是來自最近撞擊的新鮮冰。在同一項研究中,納圖斯和他的同事們尋找了由噴發的低溫火山產生的水蒸氣羽流,但一無所獲。

“目前正在進行的低溫火山活動似乎不太可能,因為缺少水羽流和產生如此強大活動的機制,”納圖斯說。也就是說,穀神星似乎太惰性,無法輕易產生噴出蒸汽的火山。

但這顆矮行星並非完全不活躍。在調查的所有亮點中,迄今為止最奇怪的亮點出現在一個名為奧卡託的 90 公里寬、4 公里深的隕石坑中。隕石坑中心一個 10 公里寬的坑中的亮點比穀神星上的所有其他亮點都要亮數倍。在黎明號的資料中尋找奧卡託上空的羽流時,納圖斯和他的同事們瞥見了一些非常令人驚訝的東西,一種每日天氣迴圈:一層薄雲或薄霧在早晨和下午充滿了隕石坑,然後在日落時消散。他們認為,薄霧一定是太陽昇起的塵埃和水蒸氣,這表明儘管陽光已經烘烤了隕石坑數百萬年,但某種程度上,新鮮的、暴露的冰隱藏在奧卡託的深處。

根據黎明號的另一位共同研究員、圖森行星科學研究所主任馬克·賽克斯的說法,這些意想不到的、違反直覺的發現表明,關於亮點還有很多東西需要了解。低溫火山活動,可能由撞擊產生,仍然可以在它們的形成中發揮作用。“沒有什麼是一蹴而就的;究竟發生了什麼仍然懸而未決,”賽克斯說。黎明號現在正進入繞穀神星的低空測繪軌道,並將很快使其表面最佳影像的解析度提高四倍。“當資料的空間解析度提高四倍時,我完全有信心的一件事就是驚喜……天知道會有更多的問題讓我們撓頭!”他補充道。

“亮點的謎團仍在繼續,”美國宇航局加州噴氣推進實驗室的黎明號副首席研究員卡羅爾·雷蒙德說。“越來越明顯的是,穀神星的表面顯示出活動跡象,但正在發生的具體過程仍未解決。”

黎明號的主要任務計劃於明年夏天結束,但研究人員已經在計劃之後對穀神星的觀測。在黎明號詳細的表面測繪的指導下,裡夫金說,美國宇航局的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡可以在 2018 年發射後,將奧卡託和其他亮點作為進一步詳細研究的目標。但他和其他研究人員真正想要的是再次訪問穀神星。“最終,我當然希望看到一個著陸器甚至一個漫遊者在奧卡託降落,”裡夫金說。“這可能要到 2020 年代中期後期才能發生……希望穀神星在那之前繼續分享它的秘密。”