從胚胎期到晚年,細胞經常進行不可思議的旅程,有時甚至會穿行整個生物體。它們透過趨化性到達目的地,追隨引導它們到達目標的訊號,就像一條化學的黃色磚路。問題在於,將細胞吸引到目標的化學物質的不同濃度梯度只在短距離內有效。是什麼引導它們在體內進行更長距離的丘陵和山谷之旅一直不清楚。

8月27日發表在《科學》雜誌上的研究結果表明,兩種細胞——一種是生活在土壤中的阿米巴原蟲,另一種是小鼠癌細胞系——如何完成這些看似不可能的旅程。關鍵是細胞不是沿著預先存在的梯度工作,而是透過分解遇到的化學引誘物來自己建立一個梯度。就像在走出迷宮時收集繩子一樣,它們身後留下的無化學物質路徑使它們能夠繼續結合並追隨前方的引導。

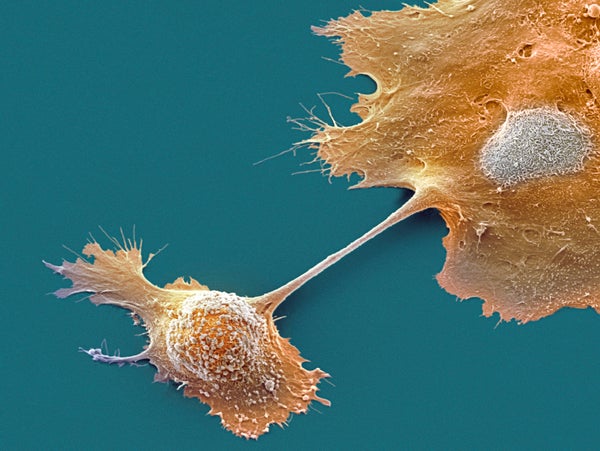

以黑色素瘤細胞為例,它是最容易轉移的腫瘤細胞之一。一旦它們在腫瘤區域性分解了一種名為溶血磷脂酸的化學引誘劑,它們就會朝著遠離腫瘤的較高分子濃度區域移動。細胞開闢了一條進入血液的路徑,血液中溶血磷脂酸的分佈相對均勻。黑色素瘤細胞在行進過程中分解化學物質,在其前方留下高濃度的化學物質,它們像吃豆人一樣追隨並消耗這些物質,而在身後留下低濃度。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事能夠擁有未來。

研究團隊證實了這種策略在阿米巴原蟲和哺乳動物細胞系中的應用,表明從事長距離定向運動的細胞之間存在共性。德國漢堡-埃彭多夫大學醫學中心生物化學和分子細胞生物學系的教授和研究組負責人巴勃羅·薩埃斯(Pablo Sáez)表示,這一結果“非常有趣,表明自發產生的梯度是指導細胞群進行長距離定向遷移的通用機制”,他沒有參與這項工作。他補充說,結果突出了研究人員使用的一些技術的有效性,包括使用數學建模來預測細胞可能如何表現,以及使用迷宮來測試這些預測。

事實上,蘇格蘭比森癌症研究所的博士後研究員盧克·特威迪(Luke Tweedy)和他的同事認為,在生物體複雜的地形中蜿蜒前進可能很像在迷宮中導航。為了驗證他們的想法,他們使用了兩種細胞:阿米巴原蟲Dictyostelium discoideum,簡稱“Dicty”,以及小鼠胰腺癌細胞。Dicty細胞尤其令人感興趣,因為它們擅長在行進過程中分解化學黃色磚路,從而始終保持正確的路徑在它們前方。憑藉這種在移動過程中“收集繩子”的傾向,Dicty是解決迷宮的典範候選者——正如特威迪所說,它是一位“趨化性神童”。

特威迪和他的同事發現,Dicty不負眾望,在一個小時內迅速解決了複雜的迷宮,而這可能需要行動遲緩的胰腺癌細胞花費數天時間。研究人員在許多不同的迷宮中測試了細胞,有些迷宮的死衚衕較短,有些則較長,還有不同的岔路。當細胞面臨死衚衕和真路徑之間的選擇時,少數任性的細胞會消耗掉所有困在死衚衕中的化學引誘劑,而其餘細胞則會定向到另一個仍然充滿誘人分子的岔路。

研究人員使用的最令人難忘的測試是他們以倫敦附近漢普頓宮著名的迷宮為原型設計的測試。特威迪說,他們選擇它是為了“引人注目”和“激發想象力”。神童原生生物Dicty不僅解決了這個迷宮,還設法利用其自發產生梯度的技能找到了一條捷徑。

研究人員還引入了計算模型來預測細胞行為,這可能對涉及細胞遷移的人類疾病產生影響。一個例子是人類癌細胞,它與阿米巴原蟲有一些共同之處——無論這種聯絡是否涉及免疫細胞的正常遷移或轉移性癌細胞的病理旅程。“它們使用相同的基本遷移機制,[其中]受體檢測引誘劑並引導細胞骨架移動細胞。”

事實上,相似之處非常強大,以至於特威迪看到了彌合阿米巴原蟲-人類細胞差距的許多方法,包括將解決迷宮的想法應用於預測膠質母細胞瘤癌細胞的路徑。

這些結果還可以為哺乳動物胚胎中的一些早期過程提供一個難得的視窗。最終在性腺中安家的細胞在胚胎髮育早期遠離其目標。這些所謂的生殖細胞必須越過胚胎的丘陵和山谷才能到達適當的目的地。如果Dicty或速度慢得多的胰腺癌細胞的行為是普遍的,那麼這些生殖細胞可能會使用類似的策略到達未來的性腺,並避免走錯路,例如走向腸道。這意味著構建複雜的生物體有時意味著細胞只能透過自己開闢道路才能到達目的地。

本文的標題為“迷宮中的細胞”的版本已改編收錄在2020年11月刊的《大眾科學》雜誌中。