喬治奧斯·迪米特里亞迪斯認為他把資料搞砸了。當時是星期五深夜,加州大學聖克魯茲分校的天文學家迪米特里亞迪斯是辦公室裡最後一個人。他一直在焦急地等待美國國家航空航天局的行星獵手開普勒太空望遠鏡向地球傳輸一批資料——不是因為他想仔細搜尋觀測結果尋找系外行星的跡象,而是因為他在尋找超新星。

你看,開普勒的設計目的是出色地完成一件事:密切監測恆星,以便捕捉到亮度上的微小閃爍。這使其非常適合尋找系外行星(這些行星會遮蔽其宿主恆星的光線)——以及進行一系列其他觀測,例如記錄恆星死亡時發出的光的上升和下降。因此,當開普勒的任務延長後,天文學家決定該望遠鏡應該搜尋超過 20,000 個星系,以便儘可能多地捕捉超新星。當今年一月,一顆超新星在一個僅 1.7 億光年遠的螺旋星系中爆發時,迪米特里亞迪斯知道這將是迄今為止對宇宙爆炸背後最初時刻的最佳觀察。

但資料提供的記錄比他希望的還要好。“我以為我做錯了什麼——不是因為有噪聲,而是因為它太好了,”迪米特里亞迪斯說,他解釋說天文學家通常會錯過超新星爆炸後的最初幾天甚至幾周,然後每晚監測一次。這給了他們相對較少的資料點。但是在這裡,天文學家擁有爆炸前的影像,以及此後每 30 分鐘的影像。“我以前從未見過這樣的東西,”他說。更重要的是:超新星的亮度在早期迅速上升,在其隨時間變化的光線圖(稱為光變曲線)中產生了一個意想不到的“凸起”。迪米特里亞迪斯用紅色圈出了那個凸起,並在傳送給合作者的光變曲線之前,用箭頭指向它,並畫了三個問號。從那時起,他們分析了那個凸起——試圖確定爆發的隱藏觸發因素——在一篇新論文中,該論文已被《天體物理學雜誌快報》接受發表,並線上提供。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們今天世界的發現和想法的有影響力的故事。

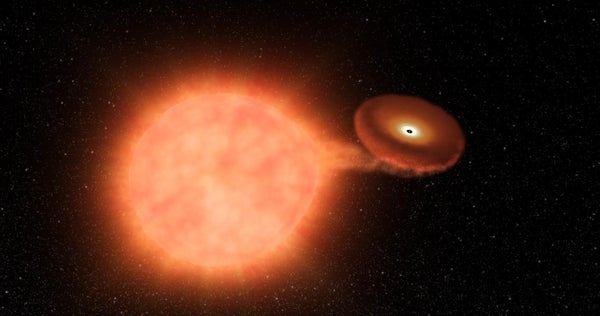

該天體被命名為 SN 2018oh,屬於“Ia 型”超新星。這些爆發每次爆炸的光度大致相同,因此可以用作宇宙燈塔來測量宇宙的浩瀚。(因為天文學家知道這些天體在現實中有多亮,以及它們在地球上看起來有多亮,所以他們可以計算出到遙遠爆炸的距離)。因此,它們通常被稱為標準燭光。而且由於它們如此標準,天文學家長期以來一直認為它們就像宇宙裝配線上建造的煙花一樣——每一個的構造方式都與下一個相同。但有一個主要的障礙:儘管每一個都是由白矮星(一顆燃盡的、大致地球大小的類太陽恆星殘骸)的死亡引發的,但這些天體太穩定了,無法自行爆炸。相反,必須有一個隱藏的刺客。長期以來,天文學家一直在爭論,那個刺客是第二顆白矮星還是巨星。如果是一顆白矮星,那麼這兩顆恆星將螺旋式地相互靠近,並在劇烈的爆炸中碰撞。如果是一顆更大的恆星,那麼白矮星將從這顆伴星那裡竊取物質,直到它無法再支撐額外的重量,並最終將自己炸成碎片。

真正的罪魁禍首是哪個刺客?這已經是一個 50 年的謎,但 SN 2018oh 可能剛剛從宇宙犯罪現場揭示了一個重要的線索。在第二種情況下,伴星不會螺旋式地向內移動,而是會倖存下來——留下了一系列證據。2010 年,加州大學伯克利分校的天文學家丹尼爾·卡森(也是這篇論文的合著者)預測,在這種情況下,來自超新星的膨脹碎片雲將撞擊倖存的伴星——這個過程會加熱殘骸並導致碎片變亮——從而在早期光變曲線中產生一個凸起。就像火焰最熱的部分是藍色一樣,那個凸起也應該是藍色的。天文學家長期以來一直在尋找這個特徵,甚至發現了一些超新星,其中異常的資料點可能指向這個難以捉摸的藍色凸起——但沒有一個像這個這麼明顯。迪米特里亞迪斯和他的同事認為這是迄今為止關於巨型伴星的最佳證據。

但其他人,如夏威夷大學馬諾阿分校的天文學家本傑明·沙佩不同意這種觀點。在另一篇也提交給 ApJ Letters 的論文中,沙佩和他的同事線上辯稱,第一種情況才是正確的——兩顆白矮星螺旋式地相互靠近,從而引發超新星的運動。在這種情況下,沒有幸存的伴星。那麼沙佩如何解釋早期的凸起呢?他的團隊認為,這是由其中一顆白矮星表面的一團放射性物質在超新星的峰值亮度之前發光引起的——從而解釋了早期的光線凸起。這並不是一個瘋狂的想法:儘管有許多不同的模型描述了白矮星之間危險的探戈,但一種流行的模型預測了恆星地殼上會有這樣一團放射性物質。

兩支團隊都認為,每種情況都有贊成和反對的理由——承認需要更好的理論模型和未來的觀測來推進這些假設。事實上,德克薩斯大學奧斯汀分校的天文學家克雷格·惠勒(他沒有參與這兩項研究)對這兩種情況都不信服。“在爆炸後的最初幾分鐘或一小時內,那種早期時間的資料極其罕見,”他說。“他們是否為我們提供瞭解決所有問題的決定性資訊——我認為可能沒有。”

加州大學聖克魯茲分校的天文學家瑞安·福利(也是迪米特里亞迪斯研究的合著者)認為,無論哪種情況獲勝,這些天體看起來都可以透過兩種不同的恆星裝配線形成。“即使你不想說這是與伴星碰撞,但這仍然是一個問題,因為我們知道並非所有 Ia 型超新星都具有這種凸起,”他說。“因此,至少,爆炸中發生了一些事情,導致了爆炸後最初幾天內的這種多樣性。”當這些超新星實際上遵循不同的路徑時,它們如何保持如此“標準燭光”的光度?事實上,它們的亮度可能會略有變化,但這種變化非常可預測,天文學家可以對此進行校正,因為最亮的超新星比它們較暗的同類衰減得更慢。

幸運的是,爆炸作為宇宙里程碑的作用是穩固的,但更好地理解其多樣化的成因只會提高基於它們的測量的精度。或者,正如福利所說,“大方向不會改變,但細節可能很重要。”如果天文學家想要解開我們這個時代的偉大宇宙謎團,例如暗能量——這種鮮為人知的現象推動著宇宙的膨脹——那麼這些細節至關重要。只有精確測量整個宇宙歷史的膨脹率(透過藉助 Ia 型超新星測量的距離獲得)才能讓天文學家發現暗能量是否隨時間變化,從而確定它到底是什麼。

但這都取決於那場致命的探戈,以及這些恆星是否與各種伴星共舞——從借給它們超出其承受能力的更多氣體的巨星,到可能與它們相撞的雙胞胎。