在遙遠的地球人眼中,土星與其環之間的間隙看起來很平靜,就像一個精美複雜的結構與另一個結構之間深邃的空曠空間。但在 11 篇新論文中,這些論文誕生於 NASA 最受喜愛的行星科學任務之一的終結,科學家們打破了這種錯覺,闡述了一系列在空曠空間中舞動的出乎意料的複雜現象。

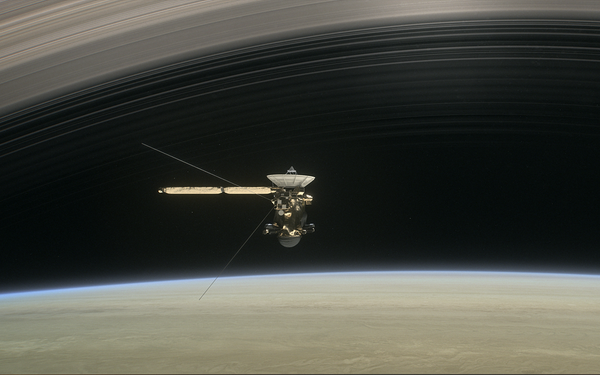

這些論文於今日發表在兩份重要的科學期刊上,代表了首批利用卡西尼任務所謂的“壯麗終章”資料發表的研究成果。“壯麗終章”是一系列大膽的軌道執行,在此期間,航天器將自身穿梭於土星及其環之間。這些論文共同描繪了一幅詳細的圖景,展示了行星最內環與其高層大氣之間正在發生的事情——令人驚訝、引人注目的現象,例如化合物猛烈撞擊行星赤道區域的冰雹,以及僅由行星風和磁場產生的電流。

“我們真的認為它是一個間隙,”NASA 卡西尼任務的專案科學家琳達·斯皮爾克在談到土星及其環之間的區域時告訴 Space.com。該團隊對卡西尼號在其終結期間可能瞭解到的資訊持樂觀態度,但這次行動最終產生了她所謂的“比我們想象的更豐富的科學回報”——她甚至將其比作一項全新的任務。[來自 NASA 卡西尼號軌道飛行器的驚人土星照片]

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

卡西尼號宇宙飛船總共花費了 13 年時間研究土星及其衛星。但是,當它即將耗盡燃料時,任務背後的科學家設計了一條大膽的軌跡,將航天器送入土星環,然後在其大氣層中燒燬。這種銷燬確保了系統中潛在的可居住衛星不會感染任何可能搭乘航天器的地球細菌。

但這也能讓科學家們從其儀器中擠出更多的資料——並將航天器推向了他們認為可能達到的更遠的地方,因為卡西尼號及其儀器都不是為了完成如此不可思議的壯舉而設計的。科學家們聚集在一起等待第一次俯衝,想知道航天器是否能存活足夠長的時間,甚至開始壯麗終章。

斯皮爾克和其他土星科學家表示,即使在今天(10 月 4 日)發表的論文之後,從資料中篩選出的航天器啟示也遠未完成。“你基本上看看卡西尼號在過去 13 年中返回的如潮水般的資料,實際上,我們只略微涉獵了資料集的表面,”斯皮爾克說。這項工作幫助科學家們開始瞭解土星上發生的個別現象。“現在正在發生的下一步是將這些碎片放在一起,形成一個連貫的圖景,以檢視所有資料集,並詢問是否存在一個共同的故事,”斯皮爾克說。

但在那之前,這裡先睹為快,瞭解科學家們已經瞭解到的關於這顆環狀行星的資訊。

下雨了,傾盆大雨

一項新的發現是由儀器結果促成的,這些結果非常奇怪,以至於團隊內外的科學家最初認為一定出錯了。該儀器名為離子和中性質譜儀 (INMS),可以嗅探出其捕獲物質的化學成分。

科學家們特別興奮地看到這些結果,因為有訊息傳出,該儀器已經有所發現。“自任務結束以來,關於這些 INMS 結果的討論很多,”太空望遠鏡科學研究所的土星科學家邦妮·梅因克告訴 Space.com,她沒有參與任何新的研究。“乍一看,這幾乎是您不敢相信的事情,作為一名科學家,您必須進行一些直覺檢查,”梅因克說。

該儀器擁有良好的記錄,在卡西尼號探測土衛六和土衛二等衛星時,它在任務早期收集了關鍵資料。“然後我們真正開始專注於土星,讓它成為任務最後階段的明星,”西南研究所 INMS 的運營主管麗貝卡·佩裡曼告訴 Space.com。“我們已經做了很多工作來完成最初的所有計劃,並且真的吹噓 INMS 一旦我們開始深入大氣層,就能夠獲得一些非常棒的結果。[照片:卡西尼號任務以史詩般的土星跳水結束]

他們曾預計這些結果是對“環雨”質量的測量,科學家們知道這是一種從土星最內環向下落向行星高層大氣層的微小粒子涓流——主要是一些氫氣和氦氣——沒什麼特別的。

但他們似乎發現的是比他們預期的多得多的物質,來自更奇異的化合物。該儀器不僅發現了氫氣和氦氣,還發現了一氧化碳、甲烷、氮氣和無法識別的有機分子殘餘物。

其他儀器表明,這場傾盆大雨還包括水冰和矽酸鹽顆粒,並表明傾盆大雨是由這些顆粒與土星大氣層最高層的相互作用引發的。在整個環結構周圍,總計約為每秒 10 噸(9,000 公斤)。

“那裡正在發生的複雜性以及湧入的物質數量非常令人驚訝,”INMS 的首席研究員、西南研究所的科學家亨特·韋特告訴 Space.com。而且,這一發現不僅揭示了一個遙遠世界中一個有趣的現象——科學家們表示,如果這一發現成立,它可能對我們自己的太陽系及其他星系產生更深遠的影響。

韋特說,環雨中化合物的意外多樣性可能會影響科學家對大氣成分的估計,這反過來可能意味著要調整關於土星及其鄰居如何形成和演化的假設。“它可能只是有這個表面,”韋特在談到土星時說。“[這可能]在引導我們思考形成和演化方面有點具有欺騙性。”

此外,由於物質非常多,新的結果提出了一個難題:所有這些物質從何而來?“這不可能是一個持續的過程,否則環就不會在那裡,”梅因克說。它們可能會在數萬年內耗盡物質,使土星光禿禿的。“[這篇論文]講述的真正故事是關於土星環的攪動……環可以長期存在,因為它們不斷移動和翻轉。”

行星的磁性吸引力

卡西尼號還配備了測量土星磁場的裝置。儘管科學家們之前已經研究過磁場,但他們只能在先驅者號和旅行者號等飛掠期間短暫地進行研究,而卡西尼號的壯麗終章讓他們比以往任何時候都更深入地瞭解該磁場。

在這些緊密環繞中收集的測量結果也帶來了驚喜。科學家們已經知道,土星的磁場似乎與它自轉的軸線非常吻合——這是一個棘手的壯舉,因為就任何人可以弄清楚的而言,磁場從定義上講是由交叉自轉產生的。[卡西尼號的輝煌成就:航天器拍攝的最佳土星影像]

但是,對壯麗終章測量結果的一項新分析表明,這兩種現象的吻合程度甚至比科學家預期的還要完美。這意味著科學家們必須回到繪圖板,試圖從磁場和引力資料中找出答案。“我們知道有些奇怪的事情,”倫敦帝國學院的物理學家、該論文的第一作者米歇爾·多爾蒂告訴 Space.com。

她和她的同事認為,可能有什麼東西阻礙了科學家們觀察土星真正的磁性中心,從而造成了近乎完美的對齊的錯覺,並阻礙了他們的理論。“我們還沒有得到答案,但無論我們得出什麼答案,都將真正改變人們對行星內部結構的理解,”多爾蒂說。

在他們弄清楚發生了什麼之前,科學家們將無法精確測量土星自轉需要多長時間。“這有點令人尷尬,我們在那裡軌道運行了 13 年,但我們仍然無法說出土星上的一天有多長,”多爾蒂說。由於固體表面上既沒有固定特徵,也沒有磁場可以追蹤,他們只能估計為 10.7 小時。

對磁場中心的搜尋部分被磁資料中潛伏的另一個驚喜所幹擾:一種由磁場與土星高層大氣中以不同速率流動的風帶相互作用產生的新現象——一種在稱為熱層的 атмосфер層中盪漾的電流。

以下是它的工作原理:土星被風帶包裹著,赤道處的風帶移動速度最快,而北部和南部的風帶移動速度較慢。當環狀磁場結構對齊,使得一端位於赤道帶中,而另一端不在赤道帶中時,赤道風會拉動其周圍帶電等離子體粒子,這反過來會扭曲磁場線。

卡西尼號測量的結果是電流強度高達 20 個大型陸地發電廠的總和。作為副作用,該電流還在周圍的大氣層中產生熱量,這可能有助於解釋土星長期以來的一個謎。“土星熱層的一個謎團是,它比預期的要熱,”加州大學洛杉磯分校的磁層科學家、該論文的第一作者克里尚·庫拉納告訴 Space.com。“這提供了一部分答案。”

雖然土星是這裡的明星,但結果也可能解釋第二個太陽系謎團。“木星的大氣層非常湍急,因此應用於木星磁場的相同現象會產生相當大的電流,並會非常迅速地加熱熱層,”庫拉納說。這包括大紅斑,這個巨大的風暴在木星南半球臭名昭著地肆虐,科學家們已經意識到它非常熱。[土星上的波浪:來自 NASA 卡西尼號探測器宇宙照片炸彈的影像]

壯麗終章不是終結

這只是今天發表的研究成果的一個例子——反過來,這只是卡西尼號壯麗終章最終將產生的科學洪流的開始。一篇論文重點關注土星大氣層中產生極光無線電發射的區域,以試圖瞭解這些無線電波是如何產生的。

在另一篇論文中,一個研究團隊確定了一條長期預測但以前未知的輻射帶,從行星的高層大氣層延伸到其最內環。這意味著它與土星的主磁層完全不同,將帶電粒子捕獲在上層大氣層和內環之間的這片空間中。一項進一步的研究表明,由於龐大環的干擾,這條新的輻射帶與其他此類結構相比相當弱。

卡西尼號上的另一種儀器測量了土星電離層中電子的密度,繪製出了兩個獨立的層。下層在赤道周圍分佈著較大的中性和帶電分子,位於環及其物質洪流之下;上層則分佈著稀疏得多的小型帶電粒子陣列。

同樣幫助識別所謂的環雨中如此多奇怪化合物的 INMS 儀器也使科學家能夠計算出卡西尼號飛越的熱層大氣層的近似溫度。這些測量結果的範圍為 150 至 200 華氏度(67 至 97 攝氏度)。

另外兩篇尚未準備好發表的論文重點介紹了土星環中嵌入的微小衛星和對這顆巨行星進行的重力測量等主題。當然,隨著科學家們繼續深入挖掘和分析壯麗終章資料以及卡西尼號的其餘工作——更不用說該任務的發現將激發的任何後繼航天器的觀測結果,還有更多的發現有待實現。

“我認為這是一個非常激動人心的時刻,”土星科學家梅因克說,她與任何新的研究都沒有關聯。“在經歷了 13 年的卡西尼號資料之後,最後一點確實是最令人興奮的,這些東西讓我們想要回去,並且真的教會了我們比我們認為我們會學到的更多的東西。”

版權所有 2018 Space.com,Purch 公司。保留所有權利。未經許可,不得釋出、廣播、改寫或重新分發此材料。