當我們乘坐的簡陋機動船的船頭上的兩位研究人員開始收起拖網時,一隻白頭鷹消失在田納西河遠岸的樹林中。美國魚類和野生動物管理局的沃倫·斯泰爾斯告訴我,白頭鷹的數量已經恢復得非常好,以至於現在在這裡看不到它們才是不尋常的。在一個幾乎萬里無雲的春日早晨,《瀕危物種法案》頒佈 50 週年之際,在田納西河流域管理局大型尼卡傑克大壩下游僅三分之一英里的地方,我們正在尋找 ESA 更臭名昭著的受益者之一:蝸牛鏢鱸。幾個月前,斯泰爾斯和 FWS 決定,像白頭鷹一樣,這種小魚不再屬於 ESA 的瀕危物種名單。我們希望捕獲第一隻非瀕危標本。

田納西河流域管理局的生物學家戴夫·馬修斯幫助斯泰爾斯清空了拖網。木片和岩石碎片與一條大約六英寸長的普通鱸魚一起灑落在甲板上。還有一條更小的魚;剛過兩英寸,它有深棕色和淺棕色交替的垂直條紋,每條條紋都點綴著另一種顏色,這種圖案使其很難在礫石河床上被發現。馬修斯說,這是一條處於第二年的蝸牛鏢鱸,尚未完全成熟。

每個人都喜歡白頭鷹。但對於蝸牛鏢鱸,人們的共識要少得多。然而,它概括了仍然圍繞著 1973 年 12 月 28 日由理查德·尼克松總統簽署成為法律的 ESA 的主要爭議:我們能否拯救這個世界上所有默默無聞的物種?如果它們妨礙了人類的迫切需求,我們是否應該嘗試這樣做?田納西河流域管理局在 1970 年代並不這麼認為,當時蝸牛鏢鱸的困境——早期被列入瀕危物種名單——暫時阻止了該機構完成一座大型水壩的建設。當美國司法部長為了規避法律而在最高法院為田納西河流域管理局辯護時,他揮舞著一個裝有死亡、儲存完好的蝸牛鏢鱸的罐子,在九位身穿黑色法袍的法官面前晃動,試圖傳達它的微不足道。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

現在我正在看一個活生生的標本。它在白色水桶底部周圍飛速遊動,鼻子撞擊桶壁,並輕柔地扇動向尾部掃去的半透明鰭。

“它有點可愛,”我說。

馬修斯笑了笑,拍了拍我的肩膀。“我喜歡這傢伙!”他說。“大多數人都會說,‘真的嗎?就這?’”他拍了這張魚的照片,並從它的尾鰭上剪下一小片用於 DNA 分析,但沒有對它造成其他傷害。然後他讓我把它倒回河裡。在下游幾英里的下一個拖網中,又捕獲了七個標本。

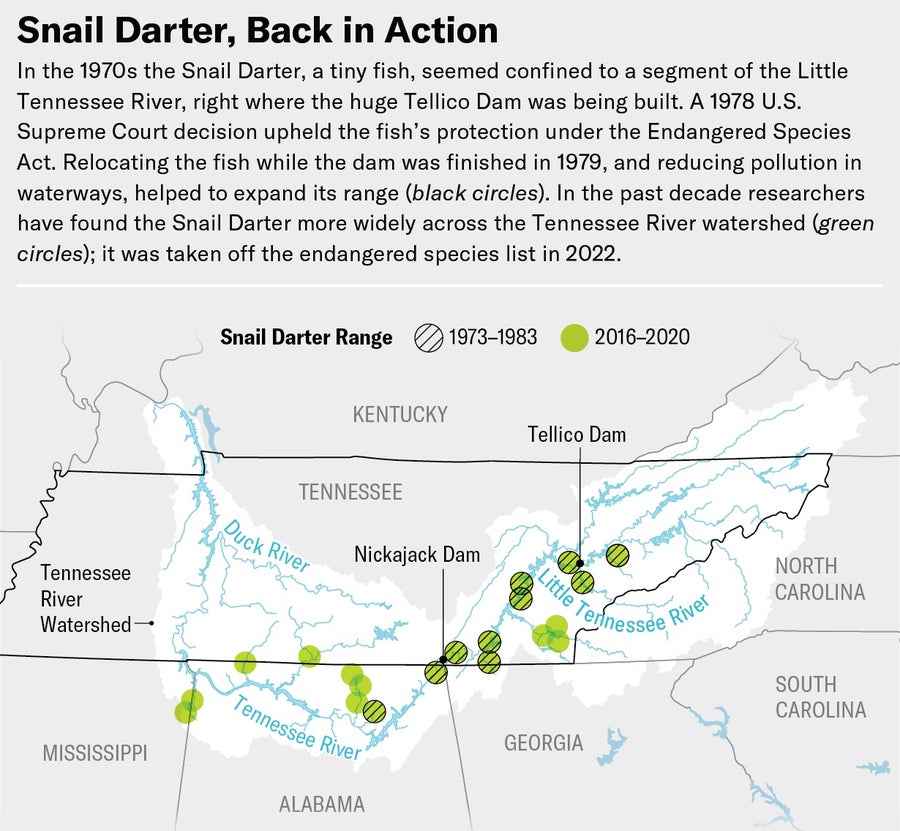

在 1970 年代後期,蝸牛鏢鱸似乎僅限於田納西河一條支流小田納西河的單一河段,並且註定會因田納西河流域管理局考慮不周的特利科大壩而滅絕,該大壩正在支流上修建。其曲折的恢復之路的第一步發生在 1978 年,當時美國最高法院出人意料地裁定,ESA 賦予了鏢鱸優先權,甚至高於一座幾乎完工的大壩。“那是政府站出來說,‘每個物種都很重要,當我們說我們要保護《瀕危物種法案》下的每個物種時,我們是認真的,’”生物多樣性中心的高階科學家蒂耶拉·柯里說。

白頭鷹 Haliaeetus leucocephalus。列為瀕危物種:1967 年。狀態:2007 年解除瀕危狀態。圖片來源:© Joel Sartore/國家地理影像方舟

今天,蝸牛鏢鱸可以在該河流乾流的 400 英里河段和多條支流中找到。ESA 的實施已經拯救了數十個其他物種免於滅絕。白頭鷹、美洲短吻鱷和遊隼只是大約 60 個已恢復到足以在 2023 年底前被“解除瀕危狀態”的物種中的一小部分。

然而,美國和整個地球一樣,正面臨著日益嚴重的生物多樣性危機。在曾經被列入名單的動植物中,只有不到 6% 的物種被解除瀕危狀態;其餘許多物種在恢復方面進展甚微。更重要的是,該名單遠非完整:美國大約三分之一的脊椎動物和維管植物容易滅絕,國家野生動物聯合會的首席科學家布魯斯·斯坦說。即使對於尚未處於危險之中的物種,種群數量也在下降。“現在飛行的鳥類比 1970 年代減少了三分之一,”斯坦說。我們現在不太可能看到白喉帶鵐或紅翅黑鸝,即使這兩個物種都尚未瀕危。

與 50 年前相比,美國的野生動物景象和聲音要空曠得多,這主要是因為棲息地——森林、草原、河流——一直被無情地用於人類目的。ESA 從未旨在阻止這一趨勢,它也無法應對野生動物面臨的下一個巨大威脅:氣候變化。儘管如此,其許多支持者表示,這是一項強大而有遠見的法律,我們可以更明智、更有效地實施它,或許尤其是為了在私人土地所有者中培養管理意識。而一些新的適度措施,例如《恢復美國野生動物法案》——一項獲得兩黨支援的法案——可能會進一步保護動植物。

也就是說,如果特殊利益集團不蔑視法律。在 1978 年最高法院做出裁決後,國會通過了 ESA 的一項特別豁免,允許田納西河流域管理局完成特利科大壩的建設。蝸牛鏢鱸設法倖存下來,是因為田納西河流域管理局從小田納西河移植了一些魚,因為在田納西河流域的其他地方也發現了殘餘種群,還因為自 1972 年《清潔水法案》通過後,當地河流和小溪的汙染逐漸減少,這有助於魚類數量反彈。

在執行 ESA 的人員的壓力下,田納西河流域管理局也改變了其對整個流域水壩的管理方式。它開始向水庫深處充氧,在某些地方透過注入氧氣來實現。它開始更定期地從大壩中放水,以維持最小流量,從而將淤泥從河床中沖走,露出蝸牛鏢鱸產卵和以蝸牛為食所需的乾淨礫石。馬修斯說,河流系統“表現得更像一條真正的河流”。基本上,田納西河流域管理局開始考慮野生動物的需求,這正是 ESA 所要求的。“《瀕危物種法案》是有效的,”馬修斯說。“只要稍微幫助一下,[野生動物]就可以恢復。”

問題在於,許多動植物沒有得到這種幫助——因為政府資源太有限,因為私人土地所有者因 ESA 而疏遠而不是參與其中,還因為作為一個國家,美國從未完全致力於 ESA 的精髓。相反,半個世紀以來,這部法律已經成為又一件使人們的思想兩極分化的事物。

今天,人們可能覺得難以想象 1973 年在環境問題上盛行的政治共識。美國參議院一致通過了 ESA,眾議院以 390 票對 12 票通過了它。“有些人將其稱為幾乎是國會發表的宗教宣告,”FWS 生態服務助理主任加里·弗雷澤說,他負責監督該法案的實施近 25 年。

地鼠龜 Gopherus polyphemus。列為受威脅物種:1987 年。狀態:仍然受威脅。圖片來源:©Joel Sartore/國家地理影像方舟

但信仰的喪失始於五年後的蝸牛鏢鱸案。那些在透過 ESA 時想到鷹、熊和美洲鶴的國會議員,並沒有完全理解他們批准的廣泛語言的範圍,最高法院讓他們醒悟了。首席大法官沃倫·E·伯格在蝸牛鏢鱸案結束後表示,立法已經創造了“明智與否……保護所有瀕危物種的絕對義務”。他在判決書中寫道,即使是一條最近發現的小魚也必須被拯救,“無論付出什麼代價”。

這明智嗎?對於像柯里這樣的環保主義者和許多非環保主義者來說,答案一直是絕對的。ESA“是除我們自己以外的其他物種的基本權利法案”,國家地理攝影師喬爾·薩託雷說,他正在建立一個“照片方舟”,收錄每個肉眼可見的動物,作為對抗滅絕的記錄。(到目前為止,他已經拍攝了 15,000 個物種的影棚肖像。)但在批評者看來,蝸牛鏢鱸的判決始終違背常識。ESA 專家、現已從環境保衛基金退休的邁克爾·比恩說,他們認為這“太瘋狂了”。“這種觀點上的分歧在過去的 45 年裡一直伴隨著我們。”

資深華盛頓特區環境律師、新書《瀕危物種法案法典》的作者洛厄爾·E·拜爾認為,該法案本身及其早期實施都反映了一種自上而下的聯邦“命令與控制心態”,這種心態至今仍在滋生怨恨。早期的 FWS 現場工作人員常常將自己視為執行該法案禁令的戰鬥生物學家。在北方斑點鴞的列名陷入 1990 年代太平洋西北地區古老森林伐木的激烈衝突之後,FWS 在制定安排方面變得更加靈活。“但最初 20 年的黑暗神話仍然存在於許多美國人的腦海中,”拜爾說。

圖片來源:June Minju Kim(地圖);來源:David Matthews,田納西河流域管理局(參考)

該法律可能會給土地所有者帶來實際負擔。在做任何可能“騷擾”或“傷害”瀕危物種的事情之前,包括改變其棲息地,他們需要從 FWS 獲得許可並提交“棲息地保護計劃”。起訴並不常見,因為證據可能難以捉摸,但比恩稱之為“不確定性陰雲”籠罩著土地所有者可以和不能做什麼,這可能會令人不安。

ESA 對聯邦機構(如林務局和土地管理局)或田納西河流域管理局提出的要求可能會產生巨大的經濟影響。該法案第 7 條禁止各機構採取、允許或資助任何可能“危及已列出物種的持續生存”的行動。如果危及的可能性很大,該機構必須首先諮詢 FWS(或國家海洋漁業局,針對海洋物種)並尋求替代計劃。

“當人們談論 ESA 如何阻止專案時,他們一直在談論第 7 條,”保護生物學家雅各布·馬爾科姆說。北方斑點鴞就是一個強有力的例子:一項經濟分析表明,伐木限制消除了數千個木材行業的工作崗位,助長了保守派認為 ESA 損害人類和經濟增長的論點。

然而,在最近幾十年中,這種觀點“基於傳聞,而不是證據”,馬爾科姆聲稱。在他 2022 年之前工作的野生動物保護者聯盟(他現在在美國內政部工作)中,他和他的同事分析了 2008 年至 2015 年間 FWS 與其他機構之間的 88,290 次磋商。“沒有專案被停止,”馬爾科姆說。他的團隊還發現,聯邦機構很少採取積極措施來恢復第 7 條要求的物種——就像田納西河流域管理局為蝸牛鏢鱸所做的那樣。對於許多已列出的物種,FWS 甚至沒有恢復計劃。

根據哥倫比亞大學的埃裡希·K·埃伯哈德及其同事 2022 年的一項研究,瀕危物種也可能無法恢復,因為“大多數物種在種群數量達到危險的低水平之前都沒有得到保護”。大多數列名僅在 FWS 收到環保組織的請願或起訴後才會發生——通常是生物多樣性中心,該中心聲稱自己促成了 742 個物種的列名。從請願到列名可能需要數年時間,在此期間,物種的種群數量會減少。該中心瀕危物種主任諾亞·格林沃爾德認為,FWS 為了避免爭議而避免列名——它已經內化了對 ESA 的反對。

他和其他專家還表示,關於瀕危物種的工作嚴重資金不足。隨著越來越多的物種被列入名單,每個物種的資金都在減少。“國會尚未理解生物多樣性危機,”經常遊說立法者的拜爾說。“當你和他們談論生物多樣性時,他們的眼睛都變得茫然了。”就在今年,聯邦立法者頒佈了一項特別條款,將山谷管道排除在 ESA 和其他挑戰之外,就像國會豁免了特利科大壩一樣。環保主義者表示,這條從西弗吉尼亞州到弗吉尼亞州的天然氣管道威脅著糖果鏢鱸,一種色彩鮮豔的小魚。《2022 年通貨膨脹削減法案》帶來了一個罕見的好訊息:它向 FWS 撥款 6250 萬美元,用於聘請更多生物學家來制定恢復計劃。

ESA 通常被比作物種的急診室:過度擁擠且人手不足,它以某種方式設法讓患者活了下來,但它做得不多。該法律不包含恢復生態系統健康的授權,即使它承認這種工作對於蓬勃發展的野生動物至關重要。“它的目標是讓事情變得更好,但它的工具旨在防止事情變得更糟,”比恩說。它做到這一點的能力將在未來幾十年受到它從未旨在應對的威脅的嚴峻考驗。

ESA 要求,如果一個物種在“可預見的未來”可能面臨滅絕的危險,則將其列為“受威脅”物種。可預見的未來將更加溫暖。2020 年的一項研究表明,平均氣溫上升是一個問題,但更高的極端高溫是一個更大的威脅。

科學家已將氣候變化列為全球範圍內僅有少數物種滅絕的主要原因。但專家預計,這個數字將會激增。弗雷澤說,氣候變化“至少在過去 15 年中,幾乎是我們列出的每個物種的一個因素”。然而,科學家們仍在努力預測個別物種是能夠“原地生存還是異地轉移”——正如斯坦和他的合著者在最近的一篇論文中所說的那樣——還是根本無法適應並走向滅絕。6 月 30 日,FWS 釋出了一項新規定,該規定將使物種更容易遷出其歷史分佈範圍——這種做法它曾經禁止,除非在極端情況下。

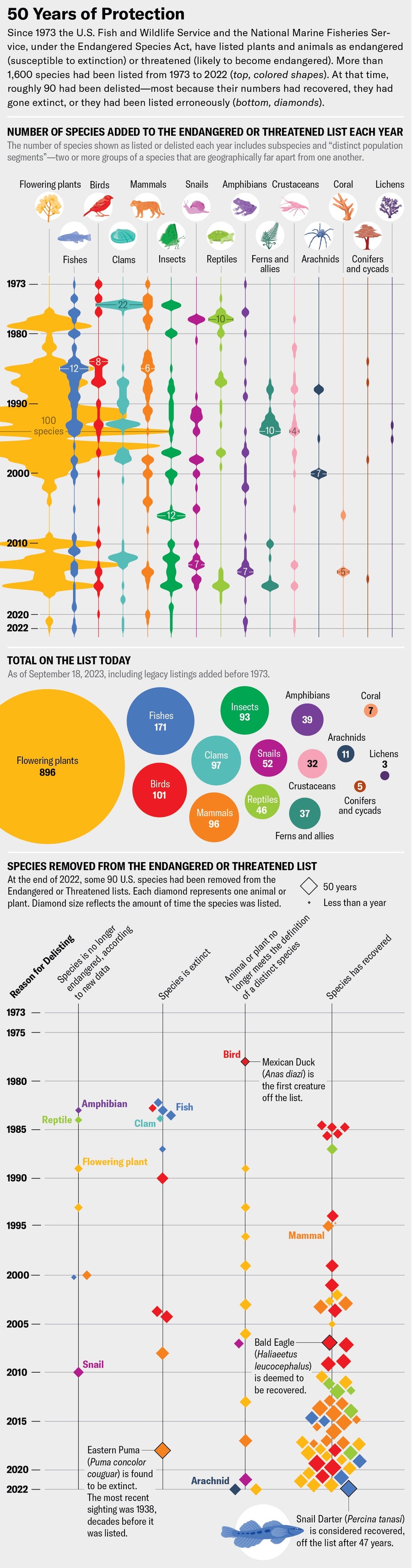

圖片來源:June Minju Kim(圖表);Brown Bird Design(插圖);來源:美國魚類和野生動物管理局環境保育線上系統;美國聯邦瀕危和受威脅物種按日曆年https://ecos.fws.gov/ecp/report/species-listings-by-year-totals(截至 2022 年的年度資料);已列出物種摘要(盒式記分卡)https://ecos.fws.gov/ecp/report/boxscore(截至 2023 年 9 月 18 日的累積資料,以及珊瑚的年度資料);已解除瀕危狀態的物種https://ecos.fws.gov/ecp/report/species-delisted(截至 2022 年的已解除瀕危狀態資料)

然而,範德比爾特大學的法學教授 J. B. 魯爾說,最終,“氣候變化將淹沒 ESA”,他研究這個問題已經幾十年了。“隨著越來越多的物種受到威脅,我不知道該機構會怎麼做。”為了提供一個切實可行的答案,他在 2008 年的一篇論文中敦促 FWS 積極識別風險最高的物種,而不是將資源浪費在似乎肯定會滅絕的物種上。

然而,當我問弗雷澤哪些緊迫的問題現在正引起他的注意時,他首先想到的不是氣候;而是可再生能源。“可再生能源將在地球和我們的國家留下巨大的足跡,”他說,如果實施不當,其中一些能源將威脅動植物。“《通貨膨脹削減法案》將導致風能和太陽能在整個景觀中爆炸式增長。

早在喬·拜登總統簽署這項具有里程碑意義的法律之前,衝突就已經激增:莫哈韋沙漠的沙漠陸龜與太陽能發電場、懷俄明州的金雕與風力發電場、內華達州的蒂姆蕎麥(一種沙漠小花)與鋰礦開採。礦山案例與蝸牛鏢鱸與特利科大壩的案例非常相似。這種花去年剛被列為瀕危物種,僅生長在內華達州西部山區幾英畝的土地上,而一家礦業公司正想在那裡開採鋰。生物多樣性中心領導了拯救它的鬥爭。在內華達州的其他地方,人們利用 ESA 暫時阻止了一座擬議的地熱發電廠,該發電廠可能會威脅到 2017 年發現並在去年也被宣佈為瀕危物種的兩英寸長的迪克西谷蟾蜍。

在這些地方,保護所有瀕危物種的絕對義務是否有意義?哥倫比亞大學法學教授邁克爾·傑拉德在最近一篇題為“分類的時代”的文章中認為,“環保界否認權衡取捨。我們沒有認識到,要保護我們認為珍貴的一切已經太晚了。”他認為,鑑於建設基礎設施以應對氣候變化的緊迫性,我們需要願意在我們盡力拯救一個物種之後放手。擅長利用 ESA 和其他法規挑戰化石燃料專案的環境律師應考慮對可再生能源設施保持克制。“僅僅因為你有子彈並不意味著你向四面八方射擊,”傑拉德說。“你選擇你的目標。”他和其他人認為,從長遠來看,氣候變化對野生動物的威脅大於風力渦輪機和太陽能發電場。

就目前而言,棲息地喪失仍然是壓倒性的威脅。斯坦和魯爾都表示,真正需要保護美國奇妙的生物多樣性的是一個國家級的受保護生態系統網路。這無法透過我們目前的政治來實現。但另外兩項更實際的舉措可能會有所幫助。

第一項是《恢復美國野生動物法案》,該法案在 2022 年險些未能透過,並已於今年重新提出。它建立在 1937 年《皮特曼-羅伯遜法案》的成功基礎上,該法案透過對槍支和彈藥徵收聯邦消費稅來資助州野生動物機構。這項法律的透過是為了解決曾經讓獵人感到震驚的獵物物種數量的下降。《皮特曼-羅伯遜法案》資助的州立保護區和其他專案正是鹿、鴨和野生火雞不再稀有的原因。

該恢復法案將每年向各州提供 13 億美元,並向美國原住民部落提供近 1 億美元,用於保護非獵物物種。它獲得了兩黨支援,斯坦說,部分原因是它將有助於在 ESA 的“監管重錘”落下之前阻止物種數量的下降。儘管這將大大增加州野生動物預算,但這些資金在聯邦支出中只是一個舍入誤差。但去年,國會未能就如何為這項措施提供資金達成一致。“透過這項法案對自然界來說將是一件非常重要的事情,”柯里說。

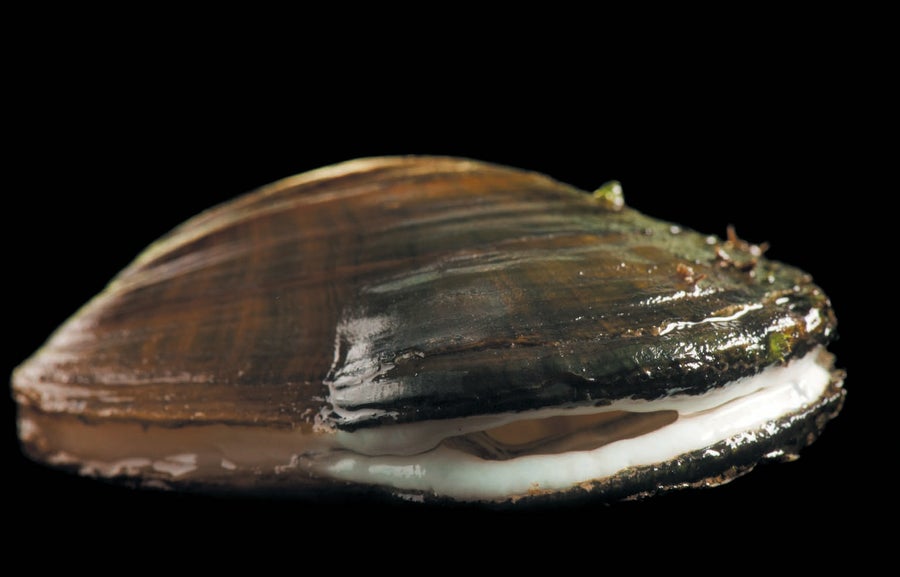

牡蠣貽貝。Epioblasma capsaeformis. 列為瀕危物種:1997 年。狀態:仍然瀕危。圖片來源: © Joel Sartore/國家地理影像方舟

第二項可以促進物種保護的舉措已經在進行中:將土地所有者納入其中。落基山脈以東的大部分野生動物棲息地都在私人土地上。那裡也是棲息地喪失發生最快的地方。一些專家表示,除非 FWS 與土地所有者更密切地合作,並在 ESA 的監管大棒中加入胡蘿蔔,否則保護工作不太可能成功。比恩長期以來一直在推廣這個想法,包括他在 2009 年至 2017 年初在內政部工作期間。他說,這種方法始於紅冠啄木鳥。

當 ESA 透過時,在曾經生活在東南部的數百萬只紅冠啄木鳥中,只剩下不到 10,000 只。人類砍伐了古老的松樹,主要是長葉松,這種樹是鳥類挖掘樹洞用於棲息和築巢的樹種。一棵合適的樹必須很大,至少 60 到 80 年樹齡,而現在像這樣的樹已經不多了。長葉松林曾經覆蓋了從弗吉尼亞州到得克薩斯州多達 9000 萬英畝的土地,現在已經減少到不足 300 萬英畝的碎片。

在 1980 年代,ESA 沒有起到幫助作用,因為它幾乎沒有提供在私人土地上保護森林的激勵措施。事實上,比恩說,它適得其反:土地所有者有時會砍伐潛在的啄木鳥棲息地,只是為了避免法律的約束。啄木鳥的數量持續下降,直到 1990 年代。就在那時,比恩和他的環境保衛基金會的同事說服 FWS 採用“安全港協議”作為一個簡單的解決方案。一項協議向土地所有者承諾,如果他們讓松樹長得更老,或者採取其他對啄木鳥友好的措施,他們將不會受到懲罰;他們仍然可以自由地決定以後將森林砍伐回協議簽署時的基線條件。

這種適度的胡蘿蔔足以在某些地方讓電鋸安靜下來。“下降趨勢已經扭轉,”比恩說。“在南卡羅來納州等地,他們有數十萬英畝的私人所有森林加入了該協議,紅冠啄木鳥的數量急劇增加。”

啄木鳥仍然是瀕危物種。它仍然需要幫助。由於古老的松樹不夠多,土地管理者正在將帶襯裡的、人工樹洞插入到較年輕的樹木中,有時還將鳥類移入其中以擴大種群數量。他們還使用規定性火災或電動工具來保持長葉松林下層的開放和草地狀態,就像閃電或土著人民曾經保持的那樣,以及啄木鳥喜歡的那樣。這項工作的大部分正在進行中,而且大多數紅冠啄木鳥仍然生活在州或聯邦土地上,例如軍事基地。但是,要讓鳥類解除瀕危狀態,必須恢復更多的長葉松林,這意味著要與擁有 80% 棲息地的私人土地所有者合作。

去年 12 月退休的 FWS 東南區主任萊奧·米蘭達-卡斯特羅說,合作方式於 2010 年在亞特蘭大地區總部紮根。生物多樣性中心提交了一份“巨型請願書”,要求 FWS 考慮將 404 個新物種列入名單。米蘭達-卡斯特羅說,這個數量將是“壓倒性的”。“就在那時,我們決定,‘嘿,我們不能用傳統的方式來做這件事。’對如此多物種列名的恐懼是尋找保護工作可能使列名變得不必要的案例的‘催化劑’。”

一項影響地鼠龜的協議表明了什麼是可能的。與啄木鳥一樣,它也適應於樹冠稀疏的長葉松林,在那裡它可以沐浴陽光,以草本植物為食,並在沙質土壤中挖掘深洞穴。地鼠龜是一種關鍵物種:包括蛇、狐狸和臭鼬在內的 300 多種其他動物在其洞穴中避難。但其數量幾十年來一直在下降。

城市化是對地鼠龜的主要威脅,但木材林地可以以一種為它們留下空間的方式進行管理。為了讓該物種不被列入名單,擁有其分佈範圍 2000 萬英畝土地的木材公司同意找出如何做到這一點——最重要的是透過恢復景觀中的火災並保持樹冠的開放。一家木材公司資源管理服務公司表示,它將在佛羅里達州狹長地帶約 3700 英畝的土地上恢復長葉松林,最終可能會擴大到 20 萬英畝。它甚至提出將其他瀕危物種帶到其土地上,這讓米蘭達-卡斯特羅感到高興:“我以前從未聽說過發生過這種情況。”去年秋天,FWS 宣佈地鼠龜在其大部分分佈範圍內不需要被列入名單。

米蘭達-卡斯特羅現在領導著“無衝突保護”組織,該組織致力於在 ESA 更常引發訴訟的環境中促進對話和談判。“在最初的 50 年裡,大棒用得最多,”米蘭達-卡斯特羅說。“在接下來的 50 年裡,我們將更多地使用胡蘿蔔。”在他位於佐治亞州摩爾堡郊外的農場裡,他種植長葉松——地鼠龜正在從中受益。

美洲鶴。Grus americana. 列為瀕危物種:1967 年。狀態:仍然瀕危。圖片來源: © Joel Sartore/國家地理影像方舟

生物多樣性中心懷疑僅靠胡蘿蔔就能拯救這種爬行動物。它指出,FWS 自己的模型顯示,未來幾十年,小種群將會消失,總種群數量將減少近三分之一。2023 年 8 月,它對 FWS 提起訴訟,要求將地鼠龜列入名單。

FWS 本身今年也動用了大棒,將小草原雞列入名單,這種鳥類在南方平原的草原家園長期以來一直受到農業和能源行業的侵佔。參議院迅速投票推翻了該列名,但拜登總統承諾,如果該措施在眾議院獲得透過,他將否決該措施。

在關於策略的辯論背後,隱藏著一個棘手的問題:我們能拯救所有物種嗎?答案是否定的。滅絕將繼續發生。2021 年,FWS 提議將另外 23 個物種從名單中刪除——不是因為它們已經恢復,而是因為它們已經幾十年沒有出現,並且被推定已經滅絕。但是,承認滅絕的現實與故意決定放棄一個物種之間是有區別的。有些人願意這樣做;有些人則不願意。比恩認為,一個人的觀點很大程度上與他們接觸野生動物的程度有關,尤其是小時候。

波士頓學院法學院的榮譽教授齊格蒙特·普拉特是 1978 年蝸牛鏢鱸案的律師,他為數百名農民而戰,他們的土地將被特利科大壩淹沒。在訴訟的某個時刻,小劉易斯·F·鮑威爾大法官問他,“這些小鏢鱸有什麼作用嗎?它們是用來食用的嗎?”普拉特認為,像鏢鱸這樣的生物提醒我們注意我們的行為對它們和我們自身構成的威脅。它們促使我們考慮替代方案。

ESA 的目標是拯救物種,但要實現這一目標,就必須保護生態系統。保護北方斑點鴞至少拯救了太平洋西北地區一小部分的古老森林。對紅冠啄木鳥和地鼠龜的關注正在幫助保護東南部的長葉松林。蝸牛鏢鱸不足以阻止特利科大壩的建設,該大壩淹沒了歷史悠久的切諾基遺址和 300 個農場,主要是為了房地產開發。但在爭議之後,幾種瀕危貽貝的存在確實幫助阻止了田納西河流域管理局在田納西州中部的達克河上再建一座大壩。這條河流現在被公認為北美生物多樣性最豐富的河流之一。

ESA 迫使各州清點它們所擁有的野生動物,吉姆·威廉姆斯說,他作為 FWS 的一名年輕生物學家,負責將蝸牛鏢鱸和達克河中的貽貝列入名單。威廉姆斯在阿拉巴馬州長大,我也是住在那裡。“我們不知道我們擁有什麼,”他說。“人們開始四處尋找,發現了各種各樣的新物種。”其中許多是貽貝和小魚。在 2002 年的一項調查中,斯坦發現阿拉巴馬州在美國各州物種多樣性中排名第五。它的滅絕物種數量也排名第二;在 FWS 最近提議從名單中刪除的 23 個滅絕物種中,有 8 個是貽貝,其中 7 個是在阿拉巴馬州發現的。

今年春天的一個早晨,在阿拉巴馬州北部肖爾溪岸邊的一間小屋裡,我參加了一個當地淡水生物學家的聯歡會。在活動的中心,在二樓甲板的陰涼處,坐著薩託雷。他來是為了將更多物種載入他的照片方舟,生物學家們——他們中的大多數來自田納西河流域管理局——非常樂意幫忙,散開去收集小動物,以便倒入薩託雷狹窄的、泛光照明的水族箱中。他弓著腰坐在水族箱前,一塊黑布披在他的頭和相機上,像時裝攝影師一樣不停地拍照,偶爾會指導任何在場的人員去撥弄一下水箱裡的動物,讓它們擺出更優美的姿勢。

當我觀看時,他拍攝了一條尚未命名的條紋鏢鱸、一條黃鱸、一條橙鰭光唇魚和一隻 2011 年在我們所在的這條小溪中發現的巨型螯蝦。薩託雷的目標是幫助那些從未見過這些生物的人感受到滅絕的分量——併為這些動物如果真的從地球上消失留下值得紀念的遺蹟。

我和田納西河流域管理局的生物學家託德·阿梅克一起走到小溪邊,坐在岸邊。阿梅克是一位貽貝專家,追隨威廉姆斯的腳步。當他的同事們在淺灘中用網捕魚時,他向我快速介紹了貽貝的繁殖。它們奇特的行為讓我更加關心它們的生存。

阿梅克解釋說,有數百種淡水貽貝物種,幾乎每一種都會欺騙特定種類的魚來撫養其幼蟲。例如,波紋燈貽貝會伸出部分肉體,形成小魚的形狀來引誘黑鱸——然後將幼蟲噴射到黑鱸張開的嘴裡,以便它們可以附著在黑鱸的鰓上,並以黑鱸的血液為食。另一種貽貝將其幼蟲懸掛在一條一碼長的粘液釣魚線的末端。達克河鏢鱸鯛——一個屬的成員,該屬的大多數物種已經滅絕——引誘並用貝殼夾住一條倒黴的魚的頭部,為其接種幼蟲。“你無法編造出這樣的故事,”阿梅克說。每種關係都是在特定的地方經過漫長的歲月進化而來的。

試圖在實驗室中培育瀕危貽貝的小組生物學家必須弄清楚特定的貽貝需要哪種魚。這是保護生物學家稱之為“英雄般的”那種乏味、反覆試驗的工作,這種工作幫助拯救了加州禿鷹和美洲鶴。只不過這些貽貝是無眼、無腦、棕色的小生物,很少有人聽說過。

阿梅克說,對於大多數貽貝來說,現在的條件比半個世紀前要好。但有些貽貝非常稀有,很難想象它們可以被拯救。我問阿梅克,這種努力是否值得,或者我們是否只需要接受我們必須放棄一些物種。他聲音中的哽咽幾乎讓我後悔問了這個問題。

“我不會告訴你這種努力不值得,”他說。“更確切地說,是對它們沒有希望了。”他停頓了一下,然後振作起來。“我們憑什麼成為讓一個物種滅絕的責任人?”他繼續說。“它們已經存在了這麼久。這不是我作為生物學家的答案;這是我作為人類的答案。我們憑什麼讓它發生?”