幾十年來,天文學家一直致力於自信地預測包括我們太陽系在內的宇宙中行星系統的命運。這些專家的預測有一箇中心原則:要自信地猜測一顆行星最終會遭遇什麼,你必須知道它的恆星的大小。

微小的恆星實際上不會燃盡,而是會在數千億甚至數萬億年的時間裡暗淡地發光並逐漸消失,很可能將其行星伴侶拖在身後。大質量恆星則會以爆炸的方式消亡,以超新星的形式爆發,留下中子星或黑洞。此類事件往往對行星系統是災難性的。而像我們太陽這樣的中等質量恆星會膨脹成紅巨星,吞噬或燒焦它們的行星,然後消散成為一顆緩慢冷卻的恆星餘燼,稱為白矮星。

這種黯淡的命運預計將在大約五十億年後降臨我們的太陽,這將成為地球上的生命,甚至可能整個太陽系的最後期限。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

但是,對銀河系其他地方垂死恆星和註定世界的最新研究的見解挑戰了這種共識。似乎行星系統(包括我們的太陽系)的最終命運並非完全註定。

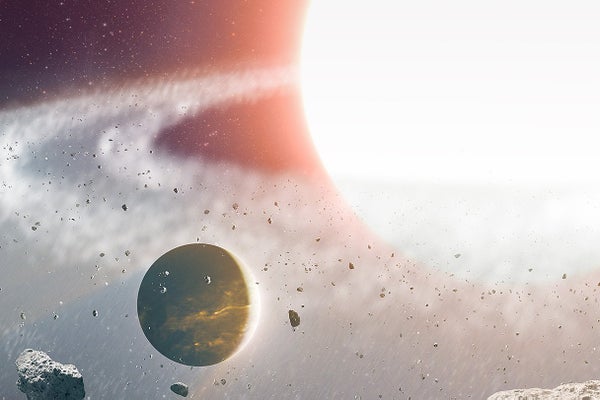

具體而言,兩項新發現——一顆巨行星緊密圍繞紅巨星執行的發現和對銀河系中所謂流浪行星的識別和數量估計——突顯出有更多細微的場景需要考慮。行星可以在恆星毀滅中倖存下來,並且絕大多數行星系統在其歷史中都會拋棄許多世界。

本不該存在的行星

當我們的太陽最終進入紅巨星階段時,它的半徑可能會遠遠超出地球目前的軌道。即使我們的地球和太陽系的其他內部岩石世界逃脫了吞噬,太陽的膨脹可能仍然會宣告它們的末日,因為它們將經歷灼熱的溫度。對於前一種情況,天文學家一直在白矮星的大氣層中看到這種消亡的跡象:研究人員發現這些恆星散落著它們可能吞噬的死亡行星的殘骸。

事實上,天文學家認為,任何在紅巨星半徑內圍繞恆星執行的行星的命運都可能已被註定。直到發現行星 8 Ursae Minoris b (8 UMi b),也稱為哈拉(以韓國的山峰漢拿山命名,並紀念 2015 年最初發現它的韓國天文學家)。

“我們過去認為行星無法在變成紅巨星的恆星周圍生存——但這個系統提供了一個漏洞,”耶魯大學天體物理學助理教授瑪萊娜·賴斯解釋說,她與人合著了關於哈拉的新研究,推測它是如何不可思議地倖存下來的。

哈拉的發現是透過其軌道牽引在其紅巨星母星 8 Ursae Minoris (8 UMi) 上引起的擺動來實現的。跟蹤該擺動隨時間的週期,你就可以辨別出行星的公轉週期及其與恆星的距離。如此仔細的檢查表明,哈拉距離 8 UMi 僅 7500 萬公里——即僅為地球與太陽之間距離的一半。但是,對 8 UMi 紅巨星階段的標準建模表明,恆星膨脹的、熾熱的恆星大氣層應該在其膨脹峰值時向外膨脹約 3000 萬公里。也就是說,哈拉似乎是一顆本不該存在的行星。它本應被吞噬和摧毀。相反,它以某種方式逃脫了。

“這顆行星非常幸運,”賴斯說。“在過去,我們認為它可能圍繞兩顆恆星而不是一顆恆星執行,這幫助它在可能發生的火熱命運中倖存下來。”

雙星可以來回交換物質,它們甚至可以合併成為一顆恆星,為任何軌道世界帶來豐富的新可能性。這種主要的質量重新分配可以改變行星軌道,同時深刻影響恆星的發光方式,新增或虹吸氣體以改變其後續恆星演化的性質和時間。根據賴斯及其同事的仔細建模工作,哈拉生存的最可能解釋是 8 UMi 曾經有一個較小的近距離伴星陪伴,並最終與之合併。在其他影響中,合併將抑制 8 UMi 的紅巨星膨脹,從而使哈拉倖免於難。

儘管這種機制闡明瞭一些幸運的世界如何在其恆星的滑稽動作中倖存下來,但它並沒有為我們自己的太陽系提供多少希望,因為我們的太陽缺乏恆星伴侶來抑制其最終的演化膨脹。

“如果太陽膨脹超出它們的軌道,我們的岩石行星將很難度過那個過程,”賴斯說。“但是,或許找到更多像這樣的系統可能會教會我們一些有趣的自然‘漏洞’,這些‘漏洞’至少在某些型別的行星系統中會發生。”

數萬億顆流浪世界

透過 NASA 的南希·格雷斯·羅曼太空望遠鏡(計劃於 2027 年 5 月發射),新發現的世界的豐富發現——以及隨之而來的,或許是更多“漏洞”的揭示——可能會相對較快地到來。羅曼的大部分潛力來自其計劃中的系外行星巡天,這將依賴於一種相對未被充分利用的技術,稱為微引力透鏡。在這種方法中,羅曼將同時凝視許多恆星,尋找機會,即一顆帶有行星的恆星將完美對齊,以穿過另一顆“背景”恆星,後者距離更遠。在這種情況下,前景恆星的一些行星可以充當引力透鏡,並以一種允許天文學家重建透鏡世界質量和軌道的方式放大背景恆星的光。該技術對遠離恆星執行的行星特別敏感——這是一個其他行星搜尋方法仍然很少探測到的星周區域。

事實上,它也能夠找到完全離開恆星的世界——羅曼可以利用這一點來發現星際空間中數以百計的流浪行星。已經存在的微引力透鏡巡天已經發現了一些這些自由漂浮的世界,並且這種很大程度上隱藏的人口的統計資料表明,大多數行星系統都有著令人驚訝的動盪歷史。

最新的例子來自 MOA(天體物理學微引力透鏡觀測)巡天,這是一個由國際團隊在位於紐西蘭南島坎特伯雷大學約翰山天文臺進行的專案,其中包括 NASA 和日本大阪大學的科學家。MOA 運行了近十年,已經收集了足夠的資料來權衡銀河系中質量低至甚至低於地球質量的流浪行星的丰度。

NASA 戈達德太空飛行中心高階研究科學家、兩篇新論文的合著者大衛·貝內特說:“這個數字比我們預想的要大一些。”這兩篇論文報告了這些發現,並已釋出在預印本伺服器 arXiv.org 上。這些論文計劃在《天文學雜誌》的未來一期中發表。

大阪大學教授、兩篇預印本研究的合著者 MOA 合作者住吉隆博說:“到目前為止,MOA 只探測到六起與低質量流浪行星放大一致的微引力透鏡事件。”他補充說:“考慮到低探測效率和我們的探測結果,我們估計銀河系中存在許多這樣的低質量天體。”

貝內特說:“我們發現銀河系中每顆恆星大約有 20 顆自由漂浮的行星,而且這個數字主要由質量與地球質量相似或更小的低質量行星構成。”這些數字反過來表明,僅在銀河系中就有驚人的 2 萬億顆流浪世界——是估計與恆星結合的行星數量的六倍。

如果這個估計是正確的,這意味著大多數行星系統本質上都在宇宙時間中瓦解,透過行星或其宿主恆星之間的動態相互作用拋棄其許多成員,這些相互作用可以將不幸的世界彈射到星際深淵中。當我們向外觀察太陽系和其他多行星系統時,我們看到的剩餘行星很可能只是曾經繁華社群的稀有殘餘。

貝內特解釋說,大多數流浪世界很可能在行星形成的早期階段被拋射出來,之後行星系統會穩定到更穩定的配置中。他說,在類太陽恆星的整個生命週期中,拋射的機率通常會降低。但是,當它膨脹成紅巨星並開始剝落其外層氣體時,由此產生的行星軌道變化可能會引發新一輪的世界拋射不穩定性。

貝內特認為,質量遠大於太陽並以超新星形式結束生命的恆星也可能提供豐富的流浪世界來源,並有助於解釋 MOA 的超大估計值。

俄亥俄州立大學的天文學家和微引力透鏡專家斯科特·高迪認為,MOA 令人驚訝的結果是目前可用的最佳結果,但警告說它們仍然非常不確定,因此“應該持保留態度”。他說,羅曼應該 благодаря 其預期微引力透鏡巡天的前所未有的靈敏度,來增強統計確定性。

生命的問題

然而,如果 MOA 的估計是準確的,那麼流浪世界的龐大數量提出了一個有趣的問題:它們中的任何一個能否為生命提供有利的條件?美國宇航局戈達德太空飛行中心的行星宜居性專家拉維·科帕拉普說,流浪行星上的生命可能存在問題——但並非不可能。

科帕拉普說:“如果沒有恆星,寒冷流浪世界上的生命可能需要從內部來源獲取能量。”“這可能是潮汐/摩擦熱的形式,就像木星的一些衛星一樣,那裡有地下海洋,來自行星形成時的殘餘能量,或者來自行星核心中重元素的放射性衰變。”這樣的世界可能類似於我們外太陽系的大衛星,並在冰殼下蘊藏著潛在的宜人條件。

對於表面宜居性,科帕拉普說,濃厚的氫氣大氣層可能會隔離流浪行星,並使其表面溫度保持足夠溫暖,以供生物生存。這種大氣層很容易被恆星輻射吹走,但由於流浪行星不繞恆星執行,它們可能能夠比任何沐浴在陽光下的世界更長時間地依附於氫氣的絕緣大氣層。

在如此多的不確定性中,生命在如此陌生的環境中的前景似乎令人眼花繚亂或黯淡。生物圈有一天可能會在後紅巨星周圍或在沒有恆星的世界中被發現苟延殘喘嗎?至少可以說,這個想法令人震驚——而且我們可能很快就會有真實的資料來更好地回答如此宏大的問題,這更是如此。