關於人類世,專家們最大的爭論在於,以人類影響為標誌的地質年代究竟始於何時。作為一名研究行星演化中重大歷史轉折的天體生物學家,我對另一個問題更感興趣:人類世何時以及如何結束?

世是相對較短的地質時間段。更為重要的是地質時間尺度中最長階段的分界線,即數十億年曆史的時期,稱為宙。這些轉變使世界發生了永久而深刻的變化。從冥古宙地獄般的條件,地球轉變為更涼爽、更安靜的太古宙,孕育了生命的出現。在元古宙期間,其中一些微生物成為一種破壞性的、改變行星的力量,將光合作用產生的氧氣充斥大氣。大氣化學的這種變化毒害了生物圈的大部分地區,但也導致了複雜多細胞生命的繁榮,迎來了我們當前的顯生宙。

人類世可能是另一個根本性轉變的開始。這第五個宙可能被定義為一種全新的全球變化型別,在這種變化中,認知過程——人類的思想、行為和創造——成為地球功能運作的關鍵組成部分。我建議我們將這個潛在的新宙稱為智生宙,意為“智慧生命”。地球歷史上第一次,一種有自我意識的地質力量正在塑造地球。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

但是,只有當一個世持續數億年或更長時間時,它才會成為一個宙。為了實現這一目標,我們必須存活那麼久。我們能做到嗎?

智人在未來500年內生存下來的機率有多大?

我認為我們生存下來的機率很大。即使是重大的威脅——核戰爭或生態災難,也許是氣候變化造成的——也不是存在意義上的,即它們會徹底消滅我們。而目前令人擔憂的問題,即我們的電子後代超越我們並決定他們可以沒有我們而生存,可以透過拔掉它們的插頭來避免。”

——卡爾頓·凱夫斯新墨西哥大學物理學和天文學傑出榮譽退休教授

避免滅絕

在未來一個世紀中,我們最緊迫的挑戰是穩定我們的人口,並構建能夠為我們提供能源和農業系統,而不會破壞自然系統。毫無疑問,我們將擺脫化石燃料,但我們這樣做的速度可能決定21世紀氣候破壞造成的流離失所和苦難,是會與20世紀的戰爭、革命和饑荒匹敵還是超過它們。

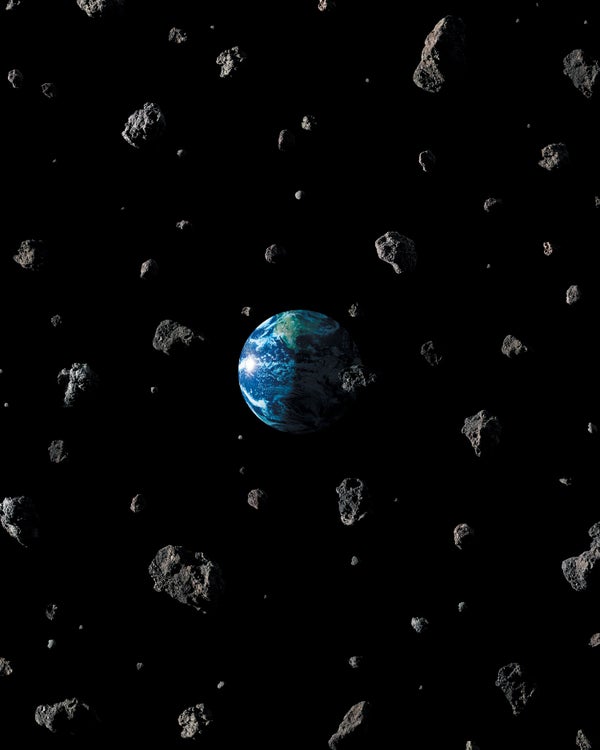

人為造成的全球變暖正在喚醒我們,讓我們認識到我們作為行星尺度運營者的不可避免的角色,但這並不是我們即將面臨的唯一大規模、長期挑戰。例如,在未來幾個世紀中,我們將需要設計有效的防禦措施來防禦危險的小行星和彗星。一個比導致恐龍滅絕的10公里大小的岩石小得多的物體就可能摧毀人類文明。很快我們將對大多數危險的穿越地球軌道的小行星進行編目。但是,一顆黑暗而危險的彗星總是會在幾乎沒有預警的情況下從太陽系的邊緣呼嘯而來。我們應該準備好改變這種不速之客的軌道。

在更長的時間尺度上——數萬年——我們必須學習如何阻止自然氣候變化,這種變化使目前的升溫高峰相形見絀。文明是在本質上是10,000年夏季的時期發展起來的,這是一個持續數千年的異常溫暖和穩定的氣候時期。這種情況不會持續下去——除非我們決定應該持續下去。在數萬年到數百萬年的時間裡,地球經歷了冰期和全球變暖的迴圈。另一次冰河時代將摧毀我們的大部分農業,從而摧毀我們的文明,同時導致無數其他物種滅絕。人為冷卻(或加熱)地球的地球工程技術可以使智生宙免受這些破壞性氣候波動的影響。

大多數關於地球工程的討論都集中在對我們自作自受的氣候災難的絕望的短期補救措施上,但我們目前對地球氣候複雜性的無知使得這種嘗試極其冒險。地球工程最好被視為遙遠未來的長期專案,屆時我們將對地球系統有更多的瞭解,並且當該系統將因內在的氣候波動或——更遙遠的未來——因我們的恆星進入衰老期而被推向崩潰邊緣時。

像太陽這樣的恆星隨著年齡的增長會變得更加明亮,這意味著在幾十億年後,我們的海洋將像金星在數十億年前那樣沸騰殆盡。幸運的是,這還很遙遠。只要我們克服了近期的生存威脅,我們將有足夠的時間來解決這個問題。也許我們可以以某種方式使太陽恢復活力,將地球移動到更寬的軌道,或者部分遮蔽我們的星球。或者,我們可能會決定移民到另一個更年輕的恆星系統。

我們是否更接近於防止核浩劫?

自9/11事件以來,美國將政策重點主要放在透過加強高濃縮鈾和鈽的安全並將其從儘可能多的地點移除來降低核恐怖主義的危險。一次核恐怖主義事件可能導致10萬人死亡。然而,在冷戰結束三十年後,涉及數千次核爆炸和成千上萬甚至數億人立即死亡的更大核浩劫危險仍然存在於美俄核對抗中。

“記住珍珠港事件,美國調整了其核力量態勢,以應對俄羅斯可能發動先發制人的突然襲擊,試圖摧毀所有可打擊的美國力量。我們今天不期望發生這種襲擊,但雙方仍然保持著洲際彈道導彈和潛射彈道導彈,攜帶約1000枚彈頭,處於預警發射狀態。由於彈道導彈的飛行時間只有15到30分鐘,因此可能導致數億人死亡的決定必須在幾分鐘內做出。這造成了意外核戰爭甚至駭客導致發射的重大可能性。

“美國不需要這種態勢來維持威懾,因為它隨時在海上擁有約800枚無法打擊的潛艇彈頭。然而,如果發生核戰爭,美國戰略司令部和俄羅斯戰略導彈部隊希望能夠在它們被摧毀之前使用其脆弱的陸基導彈。因此,冷戰可能已經結束,但與蘇聯對抗中產生的末日機器仍然與我們同在——並且處於一觸即發的狀態。

——弗蘭克·馮·希佩爾普林斯頓大學公共與國際事務學院榮譽退休教授,普林斯頓大學科學與全球安全專案聯合創始人

世界掌握在我們手中

如果智慧能夠在這裡作為一種有自我意識的地質力量出現,那麼它也可能在其他地方出現。當我們更深入地窺視宇宙時,我們可能會發現宇宙中有三種世界:死亡的世界、有生命的世界和有智慧的世界。當然,我們的世界有可能是在浩瀚而寂靜的宇宙中唯一有智慧的世界。如果是這樣,那麼除了塑造地球上所有未來生命的福祉外,我們的選擇還決定了宇宙中所有有情生命的命運。這是一項相當大的責任。

歷史為我們提供了處理這一問題的希望。人類最古老的標誌之一是我們應對生存威脅的能力。我們似乎在75,000年前左右的基因瓶頸中倖存下來,當時氣候變化,可能是由“火山冬天”引起的,導致大多數人類死亡。更早的時候,在200,000到160,000年前之間,解剖學意義上的現代人類在非洲出現,此前一場毀滅性的冰河時代幾乎消滅了我們所有的祖先。我們祖先生存下來的秘訣可能在於我們使用語言來發展新的社會合作模式。

現在,我們正在努力在剛剛開始的人類世中找到出路。然而,如果我們能夠堅持下去,我們就可以學會幾乎無限期地保護地球的生物圈。從長遠來看,我們可能被證明是對地球來說有史以來最好的事情。