以下文章經許可轉載自 The Conversation,這是一個報道最新研究的線上出版物。

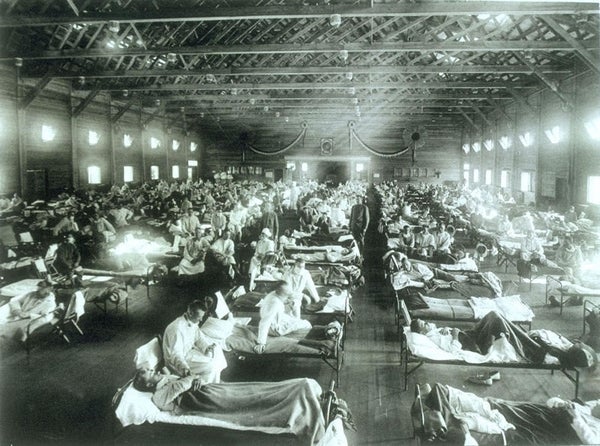

今年是 1918 年大流感大流行 100 週年。據估計,有 5000 萬至 1 億人死亡,佔當時世界人口的 5%。有 5 億人被感染。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

尤其值得注意的是,1918 年的流感傾向於奪走原本健康的年輕人的生命,而不是通常受害最深的兒童和老年人。有人稱之為史上最嚴重疫情。

在過去的一個世紀裡,1918 年的流感大流行一直是經常被推測的話題。歷史學家和科學家們已經提出了許多關於其起源、傳播和後果的假設。因此,我們許多人對它抱有誤解。

透過糾正這 10 個誤解,我們可以更好地瞭解實際發生的情況,並學習如何在未來預防和減輕此類災難。

1. 大流行起源於西班牙

沒有人相信所謂的“西班牙流感”起源於西班牙。

這場大流行很可能因此得名,是因為當時正值第一次世界大戰。參與戰爭的主要國家都極力避免鼓勵敵人,因此德國、奧地利、法國、英國和美國都壓制了有關流感程度的報道。相比之下,中立的西班牙沒有必要對流感保密。這造成了一種西班牙正在承受疾病衝擊的假象。

事實上,流感的地理起源至今仍在爭論中,儘管假設表明可能起源於東亞、歐洲甚至堪薩斯州。

2. 大流行是由“超級病毒”引起的

1918 年的流感迅速傳播,僅在頭六個月就導致 2500 萬人死亡。這讓一些人擔心人類末日,並長期以來助長了人們認為這種流感病毒株特別緻命的猜測。

然而,最近的研究表明,病毒本身雖然比其他毒株更致命,但與其他年份引起流行病的病毒株沒有根本區別。

高死亡率很大程度上可歸因於軍營和城市環境中的擁擠,以及戰時惡化的營養和衛生條件。現在人們認為,許多死亡是由於肺部因流感而虛弱後發展成細菌性肺炎造成的。

3. 大流行的第一波最具致命性

實際上,1918 年上半年大流行的最初一波死亡人數相對較低。

在當年 10 月至 12 月的第二波中,觀察到了最高的死亡率。1919 年春季的第三波比第一波更致命,但不如第二波。

科學家現在認為,第二波死亡人數的顯著增加是由有利於更致命毒株傳播的條件造成的。輕症患者待在家裡,而重症患者常常擠在醫院和營地,增加了更致命病毒形式的傳播。

4. 病毒殺死了大多數感染者

事實上,絕大多數感染 1918 年流感的人都倖存了下來。感染者中的全國死亡率通常不超過 20%。

然而,不同群體的死亡率各不相同。在美國,美洲原住民人口的死亡率特別高,這可能是由於他們過去接觸流感毒株的機率較低。在某些情況下,整個原住民社群都被消滅了。

當然,即使是 20% 的死亡率也遠遠超過了典型的流感,後者的死亡率不到感染者的 1%。

5. 當時的療法對疾病影響甚微

1918 年流感期間沒有特定的抗病毒療法。今天在很大程度上仍然如此,大多數流感醫療護理旨在支援患者,而不是治癒他們。

一種假設認為,許多流感死亡實際上可能歸因於阿司匹林中毒。當時的醫療當局建議每天服用高達 30 克的阿司匹林大劑量。今天,大約 4 克將被認為是最大安全日劑量。大劑量的阿司匹林會導致大流行病的許多症狀,包括出血。

然而,在世界上一些阿司匹林不那麼容易獲得的地方,死亡率似乎也同樣高,因此爭論仍在繼續。

6. 大流行佔據了當日新聞的主導地位

公共衛生官員、執法人員和政治家有理由淡化 1918 年流感的嚴重性,這導致新聞報道較少。除了擔心充分披露可能會在戰時壯大敵人膽量外,他們還想維護公共秩序並避免恐慌。

然而,官員們確實做出了回應。在大流行的高峰期,許多城市都實行了隔離。一些城市被迫限制基本服務,包括警察和消防。

7. 大流行改變了第一次世界大戰的程序

流感不太可能改變第一次世界大戰的結果,因為戰場雙方的戰鬥人員都受到了相對均等的影響。

然而,毫無疑問,戰爭深刻地影響了大流行的程序。數百萬軍隊的集中為更具侵略性的病毒株的發展及其在全球的傳播創造了理想的條件。

8. 廣泛的免疫接種結束了大流行

今天我們所知的流感免疫接種在 1918 年尚未普及,因此對結束大流行沒有起到任何作用。

接觸早期的流感毒株可能提供了一些保護。例如,在軍隊服役多年計程車兵的死亡率低於新兵。

此外,快速變異的病毒很可能隨著時間的推移演變成致命性較低的毒株。這可以透過自然選擇模型來預測。由於高致命性毒株會迅速殺死宿主,因此它們不如致命性較低的毒株容易傳播。

9. 病毒的基因從未被測序

2005 年,研究人員宣佈,他們已成功確定了 1918 年流感病毒的基因序列。該病毒是從阿拉斯加永久凍土層中埋葬的一名流感受害者的屍體以及當時患病的美國士兵的樣本中提取出來的。

兩年後,感染該病毒的猴子被發現表現出大流行期間觀察到的症狀。研究表明,猴子死於免疫系統對病毒的過度反應,即所謂的“細胞因子風暴”。科學家現在認為,類似的免疫系統過度反應也導致了 1918 年原本健康的年輕人高死亡率。

10. 1918 年的大流行對 2018 年沒有多少借鑑意義

嚴重的流感流行病傾向於每幾十年發生一次。專家認為,下一次的到來不是“是否”的問題,而是“何時”的問題。

雖然很少有在世的人能夠回憶起 1918 年的大流感,但我們可以繼續學習它的教訓,這些教訓包括洗手和免疫接種的常識性價值,以及抗病毒藥物的潛力。今天,我們更瞭解如何隔離和處理大量患病和垂死的患者,我們可以開出 1918 年尚不可用的抗生素來對抗繼發性細菌感染。或許最好的希望在於改善營養、衛生和生活水平,這將使患者能夠更好地抵抗感染。

在可預見的未來,流感流行病仍將是人類生活節奏的年度特徵。作為一個社會,我們只能希望我們已經充分吸取了這場大流行病的教訓,以平息另一場類似的全球性災難。

本文最初發表於 The Conversation。閱讀 原文。