所有使我們成為人類的東西都位於構成人腦的1.4公斤黃褐色組織中。我們的思想在這裡發展,愛或恨的感覺也在這裡產生,人類最具創造性和最邪惡的想法也源於此。這種核桃狀結構也是自然界產生的最複雜器官。大腦蘊藏著約 860 億個神經元,或神經細胞,它們必須在正確的時間誕生,遷移到正確的位置,並以正確的方式連線起來,我們才能生存和繁榮。

準確理解人腦如何發育和運作是現代生物學的最大挑戰。自 100 多年前神經科學誕生以來,我們對該器官的大部分了解都來自對動物(通常是小鼠或大鼠)進行的實驗。科學家們可以為這種方法辯護,因為小鼠和人類擁有共同的大腦結構:它們具有許多相同型別的神經細胞,並且主要依賴大腦的相同部分來執行共同的心理過程。但人類和齧齒動物在一個關鍵方面存在差異。小鼠的大腦表面光滑,而人類的大腦則高度摺疊。

對於非科學家來說,這種差異可能看似微不足道。但神經生物學家認為,摺疊對人類大腦功能產生了巨大的影響。它允許在相同體積內放置更多的神經元,並且也是所有“智慧”動物(如猴子、貓、狗和鯨魚)的突出特徵。進化生物學家已經表明,摺疊源於小鼠和人類之間的另一個差異:大腦許多部分的神經元源於一組特定的前體細胞,這些細胞在小鼠中僅以微量存在。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

這些差異可能解釋了為什麼許多導致人類嚴重神經系統疾病的常見基因突變在研究人類疾病機制的研究人員將這些突變植入小鼠體內時幾乎沒有影響。如果這些突變影響了正常人腦結構的發生或維持,或者影響了僅在人類中常見的細胞型別的功能,那麼這些研究註定要失敗。事實上,人腦的獨特特徵可能是齧齒動物研究未能為精神分裂症、癲癇和自閉症等腦部疾病找到有效療法的原因之一。

認識到小鼠和人腦之間的差異促使人們尋找更具資訊量的方式來進行神經科學實驗。最近,我的實驗室提出了一種令人興奮的方法:在實驗室培養皿中微型化地培養髮育中的大腦的最大部分。這些被稱為類器官的腦部結構為神經科學家提供了一個人腦模型,該模型應提供他們在小鼠研究中無法獲得的資訊。例如,研究人員可以觀察當培養皿中的大腦或迷你大腦暴露於寨卡病毒時會發生什麼,寨卡病毒會破壞受感染婦女胎兒的腦部發育,或者當類器官經過基因工程改造以模擬患有神經系統疾病的大腦時會發生什麼。

培養皿中的大腦(某種程度上是)

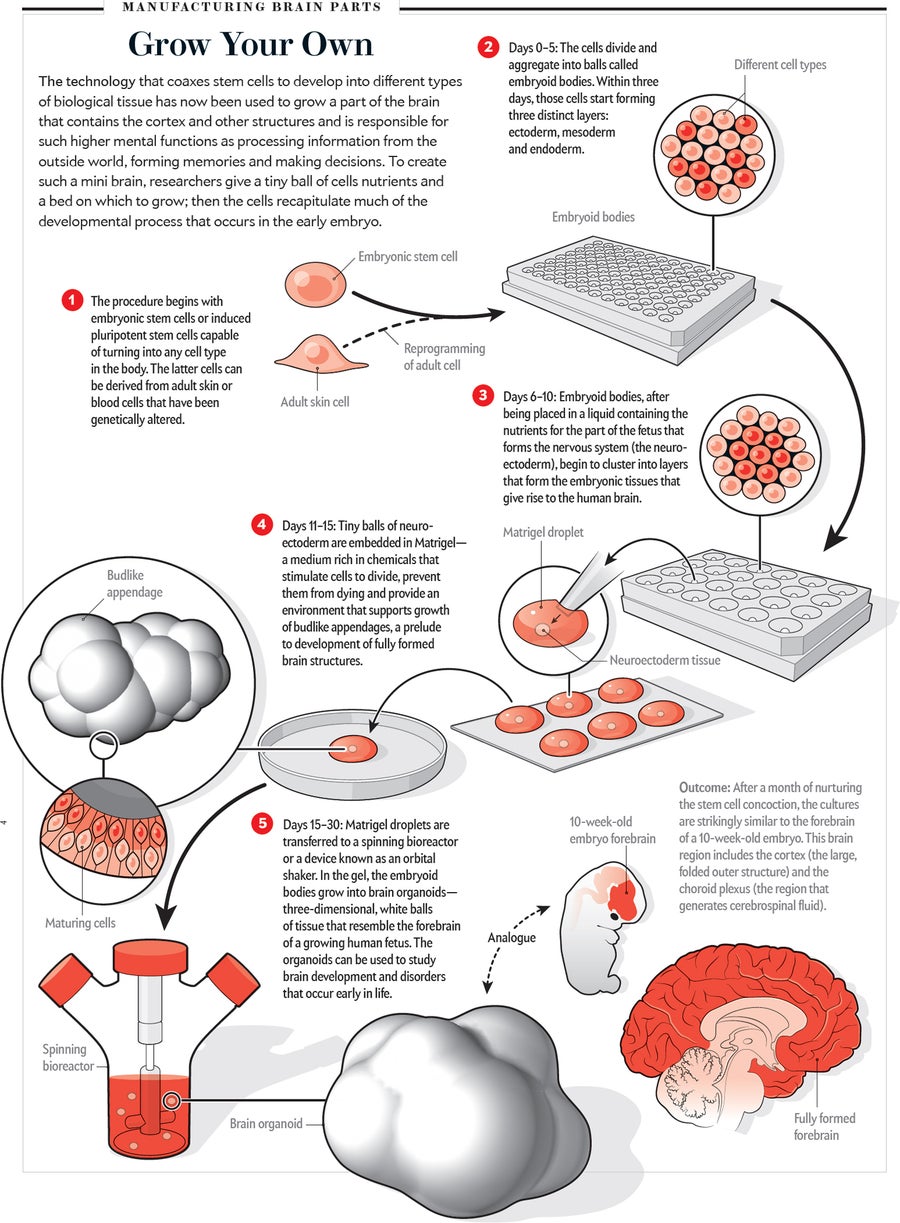

我的實驗室於 2012 年開始研究類器官,當時該小組的博士後科學家瑪德琳·A·蘭開斯特設計了一種在培養皿中複製人類胎兒在發育的最初約 10 周內導致大腦形成的基本過程的方法 [參見對頁上的方框]。我們的程式依賴於被稱為幹細胞的人類細胞,這些細胞表現出一種稱為多能性的顯著特徵。多能幹細胞是早期胚胎中發現的相同型別的細胞。當在合適的條件下培養時,它們可以產生任何型別的組織,無論是神經、肌肉、血液、骨骼還是任何其他型別。在胎兒中,這些新細胞僅在幾天內保持其多能性。但使用特殊的實驗室培養物,研究人員可以將它們永久地儲存在這種狀態,並最終將它們轉化為幾乎任何所需的細胞型別。

首先,我們在含有神經外胚層(胎兒中形成神經系統的部分)生長所需的所有營養物質的液體中培養細胞。當細胞聚整合稱為胚狀體的球時,我們將該球嵌入一種叫做 Matrigel 的神奇物質中。這種凝膠由從小鼠軟骨腫瘤中分離出來的培養細胞產生,類似於細胞在胎兒中坐落的膜。Matrigel 富含既能刺激細胞分裂又能阻止細胞死亡的因子,它提供了一個支架,該支架既足夠堅硬以供細胞抓握,又足夠可塑以供細胞修飾,而細胞反過來又會改變其形狀。

這些實驗的結果非常壯觀。在凝膠中自行發育,胚狀體生長成三維的白色組織球,類似於胚胎人腦。暴露於觸發胎兒大腦發育的適當化學訊號後,幹細胞生長成人類前腦的精確複製品,前腦是負責高階心理功能的區域。它包括諸如皮層(大的、摺疊的外部結構)和脈絡叢(產生腦脊液的區域)等組成部分。我們還發現了其他結構,這些結構引導細胞到達它們在發育中的大腦中的正確位置。內側和外側神經節隆起執行此功能,有助於產生通常抑制神經活動(中間神經元)的細胞和參與記憶形成的海馬體。

生長中的類器官中的細胞排列方式與 8 到 10 周大的胎兒大腦中的細胞排列方式完全相同。在極少數情況下,類器官甚至會長出小的眼杯,即組織中的凹陷,其中包含有色色素,這與人眼開始形成時的情況非常相似。此外,正如發育中的大腦中發生的那樣,細胞分裂併產生在胚胎中發現的神經細胞型別。神經細胞發出軸突——與其他神經元接觸形成活躍訊號網路的細長電纜。在形成這些網路之前,神經元會從一個區域遷移到另一個區域,這與它們在胎兒中的遷移方式非常相似,這可能會為神經元最終到達錯誤位置時發生的情況提供線索,而這在精神疾病中經常發生。

站在巨人的肩膀上

在培養物中構建組織的想法並非真正新鮮。與大多數科學發現一樣,當前的類器官熱潮依賴於多年的探索性研究,其中一些研究可以追溯到一個多世紀以前。早在 1907 年,動物學家亨利·威爾遜就證明,某些低等動物,如海綿,在被分解成單個細胞後可以自行重新組裝,這表明大腦被賦予了組裝其無數部分的能力。

1939 年,約翰內斯·霍爾弗雷特發現,青蛙胚胎中的各種細胞會相互尋找並再生它們的形狀,即使它們已被完全分離。在 20 世紀 80 年代,這一發現引發了“重聚”研究的巨大繁榮,其中複雜的動物器官,如視網膜甚至皮層,是透過將它們不同的細胞型別聚集在一起而在實驗室中形成的。

圖片來源:Tami Tolpa; 來源:“Generation of Cerebral Organoids from Human Pluripotent Stem Cells”,作者 Madeline A. Lancaster 和 Juergen A. Knoblich,發表於Nature Protocols,第 9 卷; 2014 年 10 月

在 2006 年至 2010 年進行的早期重聚實驗的基礎上,日本理化學研究所發育生物學中心的已故科學家笹井芳樹率先使用多能幹細胞培養神經系統組織,最著名的是人類視網膜。事實上,我們的腦類器官技術將他的技術與荷蘭烏得勒支大學的漢斯·克萊弗斯的開創性工作相結合,後者將幹細胞與 Matrigel 結合起來,建立了一個可用於培養腸道、胃甚至肝臟和胰腺組織的培養系統。

除了從這些早期研究中汲取教訓外,我們的工作還利用了最近開發的技術,這些技術正在徹底顛覆整個生物醫學研究領域。其中一項稱為重程式設計的技術是由日本諾貝爾獎獲得者、京都大學的山中伸彌開發的。透過一組簡單的基因操作,重程式設計將已經完全成熟的體細胞轉回多能幹細胞——並且它可以對幾乎任何細胞(從皮膚細胞到血細胞)做到這一點。然後,來自皮膚或血液樣本的幹細胞可以轉化為各種型別的腦細胞,而這些細胞又可以培養成類器官。這種方法可以避免使用源自胚胎的細胞的需求。

重程式設計允許將從患有遺傳疾病的患者細胞中生長的類器官與來自健康個體的類器官進行比較,以找出疾病的根本原因,因為患者細胞中的遺傳缺陷應該像影響發育中的胎兒一樣影響類器官。事實上,我們已經使用類器官技術來深入瞭解小頭畸形,即患者出生時大腦尺寸嚴重縮小。我們發現,從小頭畸形患者細胞中生長的類器官比正常類器官小得多。由於我們可以無限量地培養患者的細胞,我們現在可以對導致發育中胎兒小頭畸形的分子事件鏈進行詳細分析。對於其他腦部疾病來說,情況也應該如此:使用患者的細胞來培養類器官可能使神經科學家能夠更好地理解導致精神分裂症、癲癇和其他難以或不可能在動物身上研究的疾病的大腦形成缺陷。

源自非患病個體重程式設計細胞的類器官也可能有用。事實上,它們在寨卡病毒流行期間得到了很好的利用,寨卡病毒被認為是導致許多在懷孕期間感染的婦女所生嬰兒患上小頭畸形的原因。多個研究類器官的實驗室,首先在巴西,然後在美國,現在已經證實該病毒會導致小頭畸形——如果不是這項新技術,這種聯絡將仍然是假設性的。當類器官感染寨卡病毒時,它們的神經細胞會死亡,由此產生的類器官比未感染的類器官小得多,非常像我們從小頭畸形患者身上生長的類器官。

類器官很可能有助於研究其他病毒。多種病毒,如鉅細胞病毒或單純皰疹病毒,在懷孕期間發生感染時會導致腦缺陷。透過培養類器官並用不同的病毒感染它們,我們可以嘗試瞭解它們為什麼會造成損害,它們的共同點是什麼以及損害機制彼此之間有何不同。最終,類器官可用於識別病毒用於進入細胞的停靠點或受體——並且它們對於在將潛在的抗病毒藥物轉移到患者的臨床試驗之前進行測試可能至關重要。

推動類器官使用的第二種技術是基因組工程——一種允許研究人員改變細胞遺傳密碼的方法集合。經過基因工程改造以納入疑似導致疾病的突變的類器官可以使研究人員確定基因缺陷是否真的會導致疾病。研究人員有朝一日或許能夠評估修復這些突變是否會產生健康的類器官;如果是這樣,這項工作可能會帶來抵消突變影響的新療法。

神經科學家渴望探索迷你大腦技術的其他應用,例如藥物開發。該技術可以評估新藥是否以期望的方式影響腦組織,從而無需進行動物實驗,從而節省藥物開發成本。類器官還可以讓科學家識別對發育中的人腦產生的不良影響,從而防止在妊娠期間有害的藥物到達孕婦手中。如果臭名昭著的藥物沙利度胺(在懷孕早期破壞發育中的大腦並導致其他出生缺陷)以這種方式進行測試,那麼它大概就不會在 20 世紀 50 年代和 60 年代被處方用於妊娠反應。

類器官正在成為進化生物學家的寶貴工具。它們可用於識別導致人腦與其他靈長類動物相比體積巨大的基因。對比人類和靈長類動物的基因組已經識別出可能與人類特有的認知功能(如語言)相關的基因。理解這些基因的工作原理在很大程度上仍然是一個推測的問題。現在研究人員已經生成了來自黑猩猩和獼猴的類器官,並將它們與人類類器官進行了比較,以識別關鍵差異。類器官技術最終應該使我們能夠透過用猴子的對應物替換人類基因並研究對類器官的影響來測試這些差異的作用。

我們應該害怕嗎?

在培養皿中培養人腦的想法肯定會讓一些人感到不安。《駭客帝國》等電影浮現在腦海中,這些電影引發了對實驗室培養的大腦產生思想甚至個性的幻想。這些都是不必要的恐懼。實驗室培養的大腦產生自身意識的可能性為零。類器官不是罐子裡的“類人生物”,即使在遙遠的未來也不會是。“任何有意識的生物都需要能夠處理來自感官的資訊,以發展出現實的內部心理模型。類器官既不能看也不能聽,並且缺乏任何感官輸入。即使我們將它們連線到攝像頭和麥克風,傳入的視覺和聽覺資訊仍然需要轉換為培養皿中這些腦細胞可以理解的形式——而且,就目前情況而言,提供這種翻譯是一項無法克服的技術挑戰。

類器官不是功能性大腦,只是模仿器官在分子和細胞水平上壯觀細節的組織塊。它們類似於腦部手術期間切除的組織塊,而不是有意識的生物。

儘管如此,培養類器官確實會引發某些倫理和法律問題。所有類器官都來源於從具有某些合法權利的個體身上提取的細胞。因此,在實驗室中進行這項工作必須符合工業國家在從患者身上採集樣本時使用的一系列法律和倫理程式。當然,患者必須在他們的細胞可以用於研究之前給予許可。同樣的一套規則適用於類器官。但即使好處已明確解釋,捐贈者最初也可能對將他們的細胞培養成類腦結構的想法感到不舒服。

下一步是什麼?

這項細胞技術的益處大於任何可能的弊端。腦類器官為在人體組織中進行真實的醫學和毒理學實驗奠定了基礎,而無需進行動物實驗。即便如此,我和其他人也希望改進它們。例如,當前一代缺乏血管。在類器官發育的早期階段,這種缺失不是問題,但隨著時間的推移,細胞會因缺氧和營養而開始死亡。理論上,應該可以透過新的 3D 列印技術或透過從幹細胞中生長血管來提供血管。已知血管會生長到大腦中,這個過程有可能用 3D 培養物重現。

在另一個挑戰中,我們希望製造出與實際大腦一樣具有前後、上下和左右軸的類器官。與具有明確定義的身體軸的真實胚胎不同,類器官缺乏前後和頭尾軸。因此,它們是隨機發育的,因此它們的各個部分具有不同的方向。在發育中的大腦中,複雜的訊號系統賦予大腦上下感——而這些相同的化學物質最終也可能對類器官產生這種作用。現代生物技術方法可以生成組織培養物,其中存在在發育過程中刺激細胞生長所需的化學物質。這些技術最終可能會形成一端是前腦,另一端是後腦的類器官。

我們已經開始向前推進,開始尋找克服這些障礙的方法。我們已經展示了我們在幾年前只能夢想的技術壯舉。類器官已經在幫助更好地理解疾病,並協助開發候選藥物。培養大腦部分並使用活樣本的能力已經開始在生物研究中開啟一個全新的篇章,透過提供更真實的實驗室培養物——有時甚至是使用動物進行研究的合理替代方案。