B呼吸。呼吸。我像唸咒語一樣對自己重複著這些詞。在海拔18400英尺的地方,我的身體渴望氧氣,我不得不集中精力將足夠的空氣吸入肺部。我當時在託科山的山頂,那是一座俯瞰智利查南託高原的層狀火山,現在是阿塔卡瑪大型毫米/亞毫米陣列的所在地,那是世界首屈一指的射電望遠鏡之一。稀薄的空氣和貧瘠的紅色山地,讓我感覺彷彿置身於火星。我的同事和我正在測試託科山的大氣條件。如果條件足夠好,它們或許能證明在如此偏遠的高海拔地區建造天文臺所面臨的技術挑戰是值得的。

地球大氣層是天文學家面臨的一個難題,雲層讓許多觀測者感到沮喪。大氣湍流會使星光模糊,使恆星在接近地平線時顯得搖曳和閃爍。大氣中的水蒸氣和二氧化碳等分子會吸收入射的星光,尤其是紅外光。託科山頂下方有地球一半以上的大氣(我的肺部燃燒般地反覆提醒著我這一點),我們希望新的、令人興奮的見解能從那裡的一架專用紅外望遠鏡中獲得。

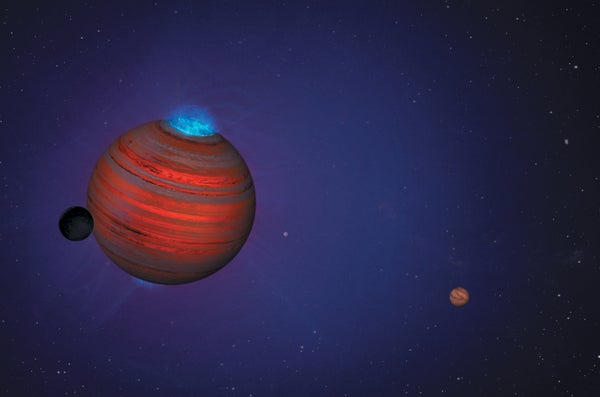

引領我登上這座山峰的冒險精神也激發了我對紅外天文學的迷戀,科學家們在紅外天文學中用人眼看不見的紅色光線窺視宇宙。紅外光往往來自最暗淡和最遙遠的可觀測物體。褐矮星是紅外線下最容易觀察到的一類天體。當我在2000年代初讀研究生時,這些天體才剛剛被發現,它們呈現出許多誘人的謎團。我開始被這些神秘的球體所吸引,它們在分類上佔據了恆星和行星之間的邊界地帶。我想知道它們在哪裡以及如何形成,以及它們是什麼樣的。我的研究讓我瞭解到,褐矮星除了本身就很有趣之外,還是我們理解行星和恆星的重要橋樑,它們的溫度和質量介於兩者之間。現在,我和其他褐矮星天文學家正享受著研究的黃金時期——仍有許多褐矮星等待被發現,我們可以基於之前豐富的研究成果,揭示在這些天體上起作用的物理過程的新細節。我們終於擁有了技術工具來研究褐矮星的大氣層,例如,以及它們的風速和自轉速度,並嘗試確定它們是否甚至可能擁有自己的行星。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠持續釋出有關發現和塑造我們當今世界的想法的有影響力的報道。

介於兩者之間的天體

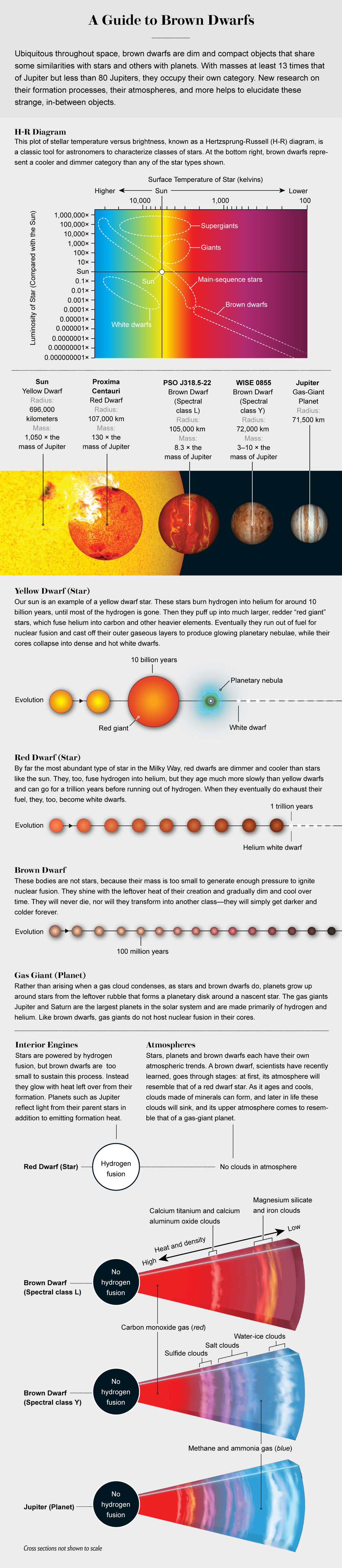

大多數恆星的能量來自氫聚變成氦,這是一個非常穩定的過程,可以使恆星在數十億年內保持相同的溫度和亮度。但是,如果一顆潛在的恆星永遠無法達到維持氫聚變所需的高溫或高壓,那麼它就是一顆褐矮星,其最大質量為太陽的8%,或約為木星質量的80倍。

最近的研究表明,褐矮星幾乎和恆星一樣常見,而且它們無處不在。在恆星育嬰室中,人們發現了與年輕原恆星並存的褐矮星。在與白矮星配對的雙星系統中也發現了它們,它們在白矮星之前的紅巨星形態中倖存了下來。(我們的太陽,一顆黃矮星,有一天會變成一顆臃腫的紅巨星,並在死亡後變成一顆白矮星。)離太陽系最近的一些恆星系統是褐矮星——第三和第四近的太陽系外系統,分別為6.5光年和7.3光年(最近的是半人馬座阿爾法星和巴納德星)。然而,儘管褐矮星如此普遍,但大多數人從未聽說過它們。

儘管褐矮星缺乏氫聚變,但它們確實會發光——來自內部熱量的熱輻射。它們最初相對較熱(約為華氏5000度),並在隨後的數十億年中逐漸冷卻和變暗。褐矮星永不消亡;它們會永遠冷卻和消逝。已知最冷的褐矮星的溫度低於水的冰點。由於它們非常冷,因此它們發出的大部分光都在紅外波長範圍內。它們太暗淡了,以至於人眼在我們的夜空中無法看到,但如果我們能夠近距離觀察它們,它們可能會呈現出暗淡的橙紅色或品紅色。

在天文學家開始研究褐矮星的二十多年裡,我們已經對它們的基本特徵形成了相當清晰的認識。與我們的太陽一樣,褐矮星幾乎完全由氫組成。然而,它們上層大氣中的溫度足夠低,可以形成各種分子。幾乎所有的褐矮星中都可見水蒸氣的特徵。隨著它們進一步冷卻,它們的大氣化學成分會發生變化,不同的分子和雲層會佔據主導地位。褐矮星大氣層的演變取決於它的質量和年齡。例如,想象一顆質量是木星40倍的褐矮星。在最初的1億年中,它的大氣成分將類似於紅矮星,其中混合了氧化鈦和一氧化碳。在1億年至5億年之間,大氣層將冷卻,並形成由頑火輝石和石英等礦物質組成的塵埃雲。大約10億年後,雲層將分解並下沉,甲烷將成為上層大氣中主要的分子種類。已知最冷的褐矮星顯示出冰水雲,以及水蒸氣和甲烷的證據。我們預計它的大氣層中將含有大量的氨,類似於我們在木星上看到的情況。

然而,除了這些特性之外,關於褐矮星,我們還有很多事情不知道。這些天體的神秘性質激發了一些牽強的想法。褐矮星曾經被認為是暗物質的可能儲存庫,儘管當人們清楚地認識到褐矮星會發光(也就是說,它們不是暗的)並且它們對我們星系總質量的貢獻很小時,這種想法很快就被放棄了。最近,科學家們提出,生命可能在褐矮星大氣層涼爽的上層區域形成——褐矮星專家很快否定了這個想法,因為動力學表明,任何生命形式都會迴圈進入大氣層更深層、炎熱且不適宜居住的區域。

然後就是尼比魯災變騙局,這是1995年提出的一個預言,預測地球與一顆褐矮星之間即將發生災難性的遭遇。天文學家會非常興奮地看到一顆近距離的褐矮星,但沒有科學證據支援這種末日情景,而且一顆褐矮星在任何近距離遭遇發生之前的數百年或數千年內都是可見的。

第一批褐矮星

科學家們在1960年代根據他們對恆星和行星如何形成的瞭解預測了褐矮星的存在。似乎應該存在這種中間類別,但天文學家在天空中沒有發現任何這樣的天體。事實證明,褐矮星非常非常暗淡,而且它們發出的大部分光都是紅外線。而紅外技術仍處於起步階段——還無法勝任這項任務。然後是1995年,對於天文學來說是重要的一年。天文學家米歇爾·麥耶和迪迪埃·奎洛茲發現了飛馬座51b,這是已知的第一顆圍繞普通恆星執行的系外行星。也許更重要的是,至少對於這位帶有偏見的作者來說,第一批褐矮星被發現了。

泰德1號是在著名的昴星團中被發現的。天文學家拉斐爾·雷博洛·洛佩斯、瑪麗亞·羅莎·薩帕特羅-奧索里奧和愛德華多·L·馬丁首先在加那利群島泰德天文臺的0.80米望遠鏡的光學影像中發現了它。這個天體很年輕,仍在從其形成過程中發出微弱的光芒。該團隊觀察到其大氣層中幾種元素的特徵,包括鋰。* 恆星通常在形成後不久就會燃燒掉鋰,因此這一驚人的發現證明核聚變沒有發生。他們在1995年9月發表了他們的發現。

圖片來源:Ron Miller(天體和大氣層)和 Jen Christiansen(赫羅圖)插圖

兩個月後,天文學家宣佈發現了第二顆褐矮星,格利澤229B,它是另一顆恆星的伴星。加州理工學院和約翰·霍普金斯大學的一組天文學家首先在帕洛瑪天文臺的紅外影像中看到了這個天體。他們立即意識到它很奇怪。它具有不尋常的顏色,並在其大氣層中顯示出甲烷的特徵。存在甲烷的條件一定非常寒冷,因為這種高活性分子通常在較高溫度下會變成一氧化碳。後來的觀測表明,這顆褐矮星的寬度與木星大致相同,直徑接近129000公里,但密度要大得多,質量是木星的70倍。

到2000年我開始讀研究生時,我們已經知道更多的褐矮星,儘管數量不多。我專注於建造紅外儀器,我需要一個研究課題。我的博士生導師研究恆星形成,所以我決定在恆星形成區域尋找褐矮星。我最終在我的論文工作中發現了很多褐矮星,其中包括一些質量接近行星範圍的已知的第一批褐矮星。當時我們不知道這些東西是如何形成的,也不知道是否存在較低的質量閾值,但我們開始發現越來越小的天體。

總而言之,我的論文工作發表了不到20項新的褐矮星發現,但它們對已知的總數做出了重大貢獻。從那時起,新的儀器發現了更多更多的褐矮星。主要的貢獻者是2微米全天巡天(2MASS),這是一項在2000年代初進行的紅外巡天,以及廣域紅外巡天探測器(WISE),這是一架於2009年發射的太空望遠鏡。目前褐矮星的總數約為3000顆。還有更多有待發現——估計銀河系包含250億至1000億顆褐矮星。

形成情景

作為恆星形成過程的最低質量結果,褐矮星為天文學家提供了一個獨特的機會,來加深我們對恆星和行星誕生所涉及的基本步驟的理解。恆星在氣體(主要是分子氫)和塵埃的複合體中形成,這些複合體被稱為分子云。如果分子云包含足夠的質量,引力可以克服支撐雲層的氣體壓力,並導致其坍縮成恆星。在坍縮過程中,雲層中任何少量的旋轉都會被放大,很像花樣滑冰運動員在收回手臂時旋轉得更快一樣。雲物質的這種旋轉導致形成了圍繞新生恆星的星周物質盤,然後星周盤成為行星形成的熔爐。

當褐矮星首次被發現時,天文學家認為它們可能以類似於恆星形成的過程形成,但他們困惑於如此小的質量的引力是如何克服氣體壓力並引發坍縮的。在撰寫這篇文章時,我回顧了我職業生涯早期的部分資助和望遠鏡提案,其中大多數旨在更好地瞭解褐矮星的形成機制。當時有幾種相互競爭的想法。一些理論涉及在恆星達到最終質量之前破壞恆星的形成。也許某些過程物理地移走了褐矮星或燒掉了其誕生的環境,留下了一顆微型恆星?

其他假設則認為恆星形成過程的規模縮小了,或者行星形成過程的規模擴大了。這是一個使用各種可能的理論來做出不同、可檢驗的預測的絕佳例子。當我們發現褐矮星周圍星周盤的普遍存在,確定了各種環境中恆星和褐矮星質量的分佈,並繪製了雙星系統中褐矮星軌道的圖譜時,人們清楚地認識到,大多數褐矮星似乎像規模縮小的恆星一樣形成——但來自較小的氣體儲庫。而褐矮星形成星周盤這一事實引發了一個誘人的可能性,即它們擁有行星。儘管我們從未確切地看到過任何行星,但行星很可能在這些星周盤中生長,就像它們在恆星周圍生長一樣。科學家們希望未來幾年最終能看到圍繞褐矮星執行的世界得到證實。

最近,研究人員發現了孤立的褐矮星,其質量與巨行星的質量相似(小於木星質量的13倍),這再次引發了它們是如何形成的疑問。其中一些行星質量的褐矮星是否可能起源於質量更大的恆星的星周盤中——換句話說,就像行星一樣形成?

為了測試行星質量天體形成的機制,我的同事和我提出了一個使用哈勃太空望遠鏡進行的巡天計劃。由於哈勃望遠鏡在軌道上執行,它可以避免地球大氣層對光線的塗抹和吸收,這使其成為拍攝褐矮星雙星系統的理想選擇。透過這項巡天,我們在2020年發現了一個獨特的褐矮星系統,該系統有力地支援了行星質量天體的恆星狀形成機制。該系統Oph 98 AB在宇宙尺度上非常年輕(三百萬年),其兩個組成部分的質量分別為木星質量的15倍和8倍。這些質量極小的天體的距離是地球與太陽之間距離的200倍。由於Oph 98 A和B如此輕且彼此相距如此遙遠,因此該系統具有任何已知雙星系統中最低的引力束縛能。微弱的束縛能意味著這些天體必定是在它們目前的方位形成的,而不是起源於其他地方並在後來成為一對,這指向了恆星狀的形成機制。該系統的年輕年齡(是的,我們認為三百萬年很年輕!)意味著行星質量天體的形成顯然不比恆星花費更多的時間。

新的見解

褐矮星科學現在已經達到了一個階段,我們能夠進行更精確的測量,並提出比以往任何時候都更詳細的問題,來探究這些仍然神秘的天體。最近最有趣的發現之一是最冷的褐矮星,被稱為Y矮星。這些天體的溫度範圍從華氏350度到零下華氏10度。在研究Y矮星時,我喜歡開玩笑說我正在研究星系中最冷的系統!儘管不如木星那麼冷(零下華氏234度),但這些Y矮星使我們能夠首次對褐矮星和太陽系巨行星的大氣層進行有意義的比較。Y矮星很難觀測,因為它們既冷又非常暗淡。它們發出的光主要在紅外波段,波長為3到5微米,地球大氣層使這個波段的觀測變得困難。

儘管如此,我的同事和我還是發表了幾顆Y矮星的光譜,並使用理論模型來推斷冰水雲的存在,以及大氣層中大量的垂直混合。在相同的波長範圍內,木星也發出自己的光(而不僅僅是反射太陽的光),並且也顯示出顯著的垂直混合。我們希望透過研究Y矮星,我們能夠解開木星的性質,這些性質來自於它的行星性質——換句話說,它是在我們太陽的星周盤中形成的,並且不斷地被陽光照射——以及可能在寒冷的氣態天體中普遍存在的性質,無論是行星、系外行星還是褐矮星。到目前為止,我們的研究表明,高度動態的大氣層往往是常態。

這些關於褐矮星大氣層的見解催生了一個新的子領域:系外氣象學。儘管褐矮星離我們太遠,我們無法用肉眼觀察它們的大氣特徵,但我們可以透過亮度的變化看到它們的印記。當雲層或其他特徵旋轉進出視野時,它會改變來自褐矮星的光線。天文學家分析了褐矮星在多次旋轉過程中的亮度變化,並繪製了它們的斑點和條帶圖,這些圖看起來非常像我們太陽系巨行星上熟悉的條紋和風暴。一些褐矮星的亮度在一個旋轉週期內變化高達25%。這些研究的結果正在引導我們更好地理解更廣泛的大氣過程——我們發現,溫度在雲層分解溫度附近的褐矮星顯示出較大的亮度變化,而年輕的天體往往顯示出更大的亮度變化。

科學家們還發現了褐矮星和氣態巨行星之間的其他相似之處。例如,兩者往往都具有強大的磁場和極光,這可以透過射電觀測到的帶電粒子在其磁場中螺旋運動的特徵來揭示。測得的褐矮星磁場強度是木星磁場強度的1000倍,是地球磁場強度的10000倍。我喜歡想象從這些褐矮星之一看到的夜空會是什麼樣子——考慮到地球北極光的壯麗景象,那很可能是一個壯觀的景象。

最近,一位學生的問題促使另一個專案來研究褐矮星上的大氣層與行星上的大氣層有何不同。當我在天文學導論課程中授課時,我們會講到太陽系的行星(當然,我也會穿插很多關於褐矮星的資訊)。我提出的一個小知識點是,木星一天的長度取決於你如何測量它。如果你記錄木星赤道區域可見特徵的運動,你會測得的自轉週期比射電訊號中測得的自轉週期短五分鐘,射電訊號探測的是木星的內部自轉。一位學生問我為什麼會出現這種自轉週期差異,我回答說,這是因為木星的赤道特徵被強大的緯向風推動。地球上的風是由太陽能的重新分配驅動的,但我們不確定這在多大程度上適用於木星的風。

課後,我開始進一步思考這個問題。天文學家已經測量了褐矮星中的射電輻射,這與木星射電輻射的機制相同,因此我們可以測量內部自轉週期。我們可以使用我們監測亮度變化的方法來測量大氣層的自轉週期。因此,我萌生了一個想法,即首次測量褐矮星上的風速。我們嘗試該技術的最佳候選者是一顆具有已證實射電輻射的甲烷褐矮星。為了確定風速,我們需要將兩個週期都精確到小於30秒。我的同事和我提交了一份提案,要求使用斯皮策太空望遠鏡來測量褐矮星的亮度變化,並申請使用位於新墨西哥州的卡爾·G·央斯基甚大陣列來測量更精確的射電週期。我們的測量結果顯示週期差異僅為一分多鐘,這相當於每小時2300公里的風速,這仍然感覺像一個小小的奇蹟。我們去年在《科學》雜誌上發表了我們的發現。這顆孤立的褐矮星上的高風速意味著大氣風並不總是由太陽能的重新分配驅動,這使得木星的風是否由太陽驅動的問題仍然懸而未決。

天文學家繼續尋找更多的褐矮星。一些巡天側重於透過對整個天空進行深度成像巡天來識別大量的褐矮星樣本,例如2MASS、WISE和全景巡天望遠鏡和快速反應系統(Pan-STARRS)。公民科學家也透過“後院世界”等專案參與到搜尋中,該專案允許任何人檢查WISE資料以尋找褐矮星和其他移動天體的跡象。我們預計,即將到來的維拉·C·魯賓天文臺(計劃於明年年初開始觀測)和南希·格雷斯·羅曼太空望遠鏡(將於2025年發射)的大型巡天將努力進一步完成我們對褐矮星的普查。

遺憾的是,我們未能獲得託科山望遠鏡的資金,它也從未建成。但是,一旦詹姆斯·韋伯太空望遠鏡在今年晚些時候發射升空,天文學家將以前所未有的方式在紅外線下觀察褐矮星,而不會受到地球大氣層的干擾。計劃中的第一輪觀測包括研究Y矮星大氣化學成分和塵埃褐矮星雲層成分的專案,甚至還有一項搜尋褐矮星周圍行星系統的專案。對於我們這些研究宇宙中最容易被忽視的天體的人來說,激動人心的時刻肯定即將到來。

*編者注(2021年10月18日):這句話在釋出後經過編輯,以更正對泰德1號大氣層中鋰和其他元素的觀測描述。