渦蟲絕不是天才的代名詞。這種形狀像逗號的扁形蟲,遍佈世界各地的湖泊和池塘的汙泥中。它針頭大小的頭部有一個微觀結構,可以勉強算作大腦。它的兩個眼點緊密地排列在一起,看起來像卡通人物一樣困惑。它對生活的期望不過是成為一個底棲生物。

但是,這種蠕蟲掌握了一項人類最偉大的思想家都難以企及的任務:完美的再生能力。將它撕成兩半,它的頭部會長出一條新的尾巴,而它的尾巴會長出一個新的頭部。一週後,兩條健康的蠕蟲遊走了。

長出一個新的頭部是一個絕妙的技巧。但真正讓塔夫茨大學生物學家邁克爾·萊文感興趣的是蠕蟲的尾部。他研究身體如何從單個細胞發育而來,以及其他方面,他的研究使他懷疑,生物的智慧在很大程度上存在於大腦之外。例如,一條蠕蟲後端的細胞可能蘊藏著大量的智慧。“所有的智慧實際上都是集體智慧,因為每個認知系統都是由某種部分組成的,”萊文說。能夠經受住頭部完全喪失的動物是萊文完美的測試物件。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

在自然狀態下,渦蟲喜歡光滑和隱蔽的地方,而不是粗糙和開放的地方。把它們放在一個底部有瓦楞的培養皿中,它們會緊貼邊緣。但在大約十年前,萊文在他的實驗室裡訓練了一些渦蟲,讓它們期待美味的肝臟泥,他把肝臟泥滴到有稜紋的培養皿的中央。它們很快就失去了對粗糙區域的所有恐懼,急切地穿過分界線去獲取美食。他用同樣的方法訓練了其他蠕蟲,但在光滑的培養皿中。然後他把它們都斬首了。

萊文丟棄了頭部末端,等待了兩週,尾部末端重新長出了新的頭部。接下來,他將再生蠕蟲放入瓦楞培養皿中,並將肝臟滴入中心。在之前的化身中生活在光滑培養皿中的蠕蟲不願移動。但是,從生活在粗糙培養皿中的尾部再生的蠕蟲更快地學會了去獲取食物。不知何故,儘管完全失去了大腦,但這些渦蟲仍然保留了對肝臟獎勵的記憶。但是如何做到的?在哪裡?

事實證明,普通細胞——不僅僅是高度專業化的大腦細胞,如神經元——具有儲存資訊並根據資訊採取行動的能力。現在萊文已經證明,細胞透過微妙的電場變化作為一種記憶方式來實現這一點。這些發現使這位生物學家站在了一個名為基礎認知的新領域的前沿。這個新興領域的研究人員已經發現,在腦外以及腦內都存在智慧的標誌——學習、記憶、解決問題。

直到最近,大多數科學家還認為,真正的認知能力是在五十億年前第一個大腦出現時才出現的。如果沒有複雜的神經元叢集,行為只是一種反射。但萊文和其他幾位研究人員不這樣認為。他不否認大腦是令人敬畏的,是計算速度和能力的典範。但他認為細胞團塊和大腦之間的差異是程度上的差異,而不是性質上的差異。事實上,萊文懷疑,認知能力很可能是在細胞開始合作執行構建複雜生物體的極其困難的任務時進化出來的,然後被強化成大腦,以使動物能夠更快地移動和思考。

這種觀點正在被包括機器人專家在內的各個學科的研究人員所接受,例如喬希·邦加德,他是佛蒙特大學形態學、進化和認知實驗室的常客合作者。“大腦是自然母親最近的發明之一,是最後出現的東西,”邦加德說,他希望從底層構建深度智慧機器。“很明顯,身體很重要,然後在某種程度上你在上面添加了神經認知。它是聖代上的櫻桃。它不是聖代。”

日本鋸齒渦蟲Dugesia japonica頭部細胞的生物電電壓與尾部細胞不同。調換電壓並切斷尾部,頭部將再生出第二個頭部。圖片來源:邁克爾·萊文

近年來,隨著研究人員認識到遍佈生命王國的驚人複雜智慧的例子,基礎認知的興趣呈爆炸式增長,無需大腦。對於像邦加德這樣的人工智慧科學家來說,基礎認知提供了一種逃脫陷阱的方法,即假設未來的智慧必須模仿以大腦為中心的人類模型。對於醫學專家來說,存在著誘人的暗示,表明可以喚醒細胞固有的治癒和再生能力。

對於有哲學思想的人來說,基礎認知給世界帶來了閃耀的新光芒。也許思考是從一個簡單的開始發展起來的。也許它每天都在我們周圍發生,以我們尚未認識到的形式發生,因為我們不知道該尋找什麼。也許心靈無處不在。

雖然現在看來像是一個黑暗時代的想法,但就在幾十年前,許多科學家還認為非人類動物無法體驗疼痛或其他情緒。真正的思想?更是不可思議。心靈是人類的專屬領域。“那是最後的灘頭陣地,”阿德萊德大學的基礎認知學者帕梅拉·里昂說,她在2018年創造了這個領域的術語。里昂認為,科學家們堅持認為人類智慧在質量上是不同的,這只是另一種註定失敗的特殊主義形式。“我們已經被從我們佔據的每一箇中心位置上拉了下來,”她指出。地球不是宇宙的中心。人類只是另一種動物物種。但真正的認知——那本應使我們與眾不同。

現在,隨著研究人員記錄了離我們越來越遠的生物豐富的內心世界,這種觀念也在退卻。猿類、狗、海豚、烏鴉甚至昆蟲都被證明比預想的更聰明。行為生態學家拉斯·奇特卡在他的2022年著作《蜜蜂的心靈》中,記錄了他與蜜蜂數十年的工作,表明蜜蜂可以使用手語,識別人臉,並記住和傳達遠處花朵的位置。它們有好的和壞的情緒,並且可能會因為近乎死亡的經歷而受到創傷,例如被隱藏在花中的機械蜘蛛抓住。(誰不會呢?)

但是,蜜蜂當然是有真正大腦的動物,所以少許的智慧並不能真正動搖這種正規化。更大的挑戰來自我們無腦親戚身上令人驚訝的複雜行為的證據。“神經元不是奇蹟細胞,”佛羅倫薩大學植物學家斯特凡諾·曼庫索說,他寫了幾本關於植物智慧的書。“它是一個正常的細胞,能夠產生電訊號。在植物中,幾乎每個細胞都能夠做到這一點。”

在一種植物——含羞草上,羽狀的葉子通常在被觸控時會摺疊和枯萎(一種防禦機制,防止被吃掉),但是當西澳大利亞大學和義大利佛羅倫薩大學的一個科學家團隊透過整天搖晃植物而不傷害它來訓練植物時,它很快就學會了忽略這種刺激。最值得注意的是,當科學家們將植物放置一個月後再重新測試時,它仍然記住了這種經歷。其他植物也有其他能力。捕蠅草可以計數,只有當陷阱上的兩根感覺毛在快速連續地被觸發時才會合上,並且只有當它的感覺毛再次被觸發三次時才會將消化液倒入閉合的陷阱中。

植物中的這些反應是由電訊號介導的,就像在動物中一樣。將捕蠅草連線到含羞草,您可以透過觸控捕蠅草上的感覺毛來使整個含羞草塌陷。這些和其他植物可以被麻醉氣體擊倒。它們的電活動變得平緩,並且它們停止反應,就像失去知覺一樣。

植物能以驚人的方式感知周圍環境。它們知道它們是被自身的一部分還是其他東西遮蔽。它們可以檢測到流水的聲音(並將向它生長)和蜜蜂翅膀的聲音(並將產生花蜜以做準備)。它們知道它們何時被蟲子吃掉,並將產生難聞的防禦化學物質作為回應。它們甚至知道它們的鄰居何時受到攻擊:當科學家們向豆瓣菜植物播放咀嚼毛毛蟲的錄音時,這足以使植物向葉子中傳送大量的芥子油。

植物最引人注目的行為往往被低估,因為我們每天都看到它:它們似乎確切地知道它們具有什麼形態,並根據周圍的視覺、聲音和氣味來規劃未來的生長,對未來的資源和危險可能位於何處做出複雜的決定,而這些決定無法歸結為簡單的公式。正如西班牙穆爾西亞大學最小智慧實驗室主任、《植物智人》的作者帕科·卡爾沃所說,“植物必須提前計劃以實現目標,並且為了做到這一點,它們需要整合大量的資料。它們需要適應性地和積極主動地與周圍環境互動,並且它們需要考慮未來。它們別無選擇,只能這樣做。”

這一切並不意味著植物是天才,但在它們有限的工具集中,它們表現出感知世界並使用這些資訊來獲得它們所需物品的紮實能力——這是智慧的關鍵組成部分。但是,植物又是一個相對容易的案例——沒有大腦,但有很多複雜性和數萬億個細胞可以發揮作用。單細胞生物的情況並非如此,傳統上,單細胞生物幾乎被所有人歸為“無腦”類別。如果變形蟲可以思考,那麼人類需要重新思考各種假設。

然而,關於池塘浮渣能夠思考的證據每天都在增加。以粘液黴菌為例,這是一種細胞性水坑,看起來有點像融化的Velveeta乳酪,並在世界各地的森林中滲出,消化死亡的植物物質。雖然它可能有一個地毯那麼大,但粘液黴菌是一個具有多個細胞核的單細胞。它沒有神經系統,但它是一個優秀的解決問題者。當來自日本和匈牙利的研究人員將粘液黴菌放在迷宮的一端,並將一堆燕麥片放在另一端時,粘液黴菌做了粘液黴菌會做的事情,探索了美味資源的每一種可能性。但是,一旦它找到了燕麥片,它就從所有死衚衕中退了出來,並將它的身體集中在通往燕麥片的路徑上,每次都選擇了透過迷宮的最短路線(在四種可能的解決方案中)。受到該實驗的啟發,同一批研究人員隨後在粘液黴菌周圍堆放燕麥片,其位置和數量旨在代表東京的人口結構,而粘液黴菌將自身扭曲成了一張非常像樣的東京地鐵系統地圖。

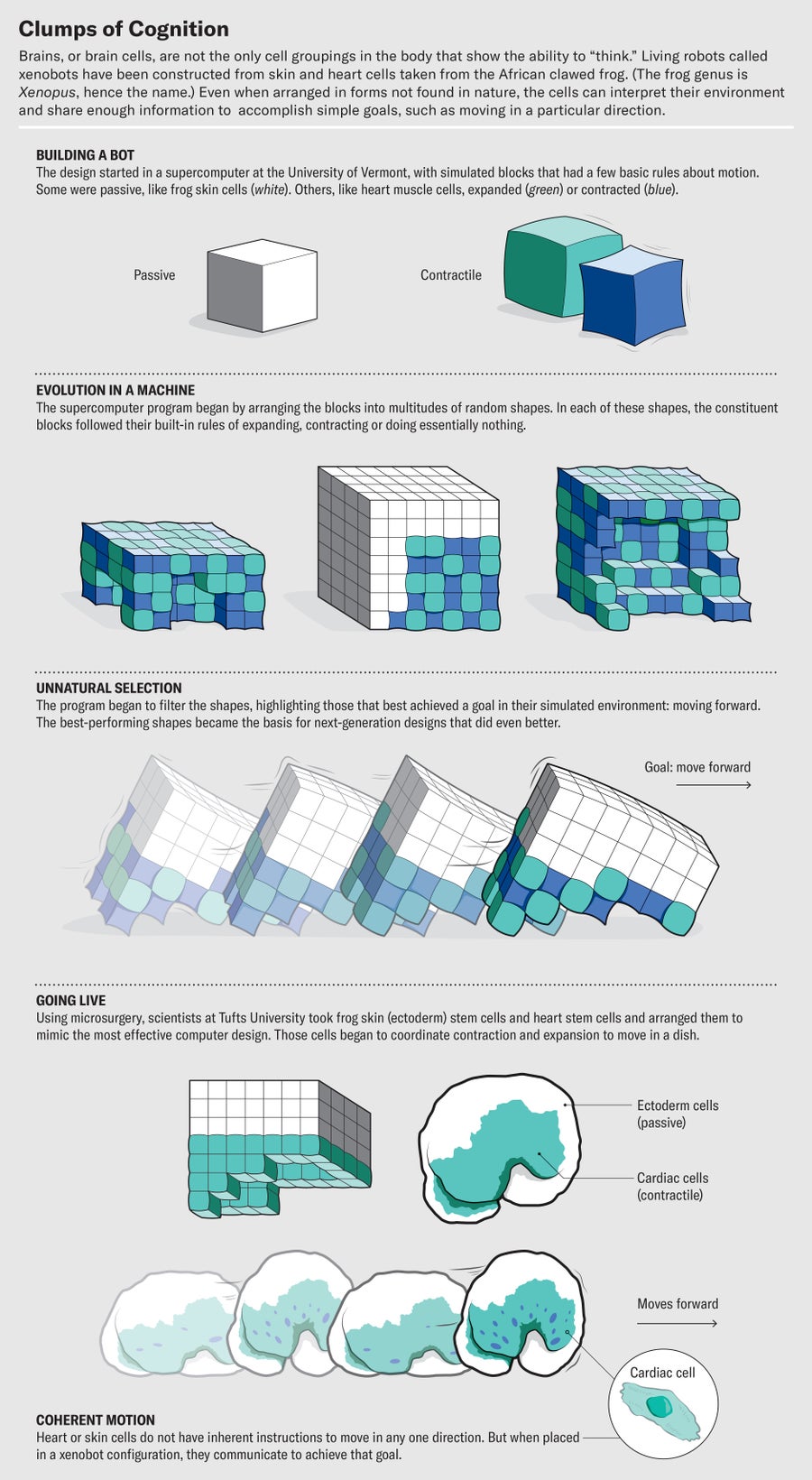

圖片來源:棕色鳥設計;來源:“可重構生物體可擴充套件設計管道”,作者:Sam Kriegman 等人,《PNAS》,第 117 卷;2020 年 1 月(參考文獻)

這種解決問題的能力可能會被視為簡單的演算法,但其他實驗清楚地表明粘液黴菌可以學習。當法國國家科學研究中心的奧黛麗·杜蘇圖爾將一盤盤燕麥片放在鋪滿咖啡因(粘液黴菌覺得噁心)的橋的遠端時,粘液黴菌被難住了好幾天,像一個蜘蛛恐懼症患者試圖躲過狼蛛一樣,尋找過橋的方法。最終,它們變得非常飢餓,以至於它們冒險一試,越過咖啡因,享用美味的燕麥片,很快它們就完全失去了對以前令人厭惡的東西的反感。它們克服了它們的抑制,並從經驗中學習,即使在被置於休眠狀態一年後,它們仍然保留了記憶。

這使我們回到了被斬首的渦蟲。沒有大腦的東西怎麼能記住任何事情?記憶儲存在哪裡?它的思維在哪裡?

關於記憶的正統觀點是,它作為神經元大腦中突觸連線的穩定網路而儲存。“這種觀點顯然正在破裂,”萊文說。部分拆除工作來自加州大學洛杉磯分校神經科學家大衛·格朗茨曼的實驗室。格朗茨曼能夠透過從受到電擊的海兔大腦中提取 RNA 並將其注射到新海兔的大腦中,從而將對電擊的記憶從一隻海兔轉移到另一隻海兔。接受者隨後“記住”了在電擊之前從觸控中退縮。如果 RNA 可以成為記憶儲存的介質,那麼任何細胞都可能具有這種能力,而不僅僅是神經元。

實際上,細胞集合可能能夠融入經驗的可能機制並不缺乏。所有細胞的細胞骨架和基因調控網路中都有許多可調節的部分,這些部分可以設定為不同的構象,並且可以在稍後告知行為。就斬首的渦蟲而言,科學家們仍然不確定,但也許剩餘的身體將資訊儲存在它們的細胞內部,這些資訊可以在身體重建時傳達給身體的其餘部分。也許它們對粗糙地面的基本神經反應已經改變。

不過,萊文認為正在發生一些更耐人尋味的事情:也許印象不僅儲存在細胞內部,而且還儲存在它們透過生物電相互作用的狀態中,生物電是流經所有生物體的微妙電流。萊文的大部分職業生涯都在研究細胞集合如何相互交流以解決形態發生或身體構建過程中的複雜挑戰。它們如何協同工作以在完全正確的位置製造肢體和器官?部分答案似乎在於生物電。

身體中有電流閃爍的事實已經存在了幾個世紀,但直到最近,大多數生物學家都認為它主要用於傳遞訊號。向青蛙的神經系統發射一些電流,青蛙的腿就會踢。神經元使用生物電來傳遞資訊,但大多數科學家認為這是大腦的專長,而不是身體的專長。

然而,自 20 世紀 30 年代以來,少數研究人員觀察到,其他型別的細胞似乎正在使用生物電來儲存和共享資訊。萊文沉浸在這種非常規的研究工作中,並根據他在計算機科學方面的背景進行了下一次認知飛躍。他在上學期間透過編寫程式碼來養活自己,並且他知道計算機使用電力來切換電晶體在 0 和 1 之間,並且所有計算機程式都是從該二進位制基礎構建起來的。因此,當他還是本科生時,當他了解到體內所有細胞的膜上都有通道,這些通道就像電壓門一樣,允許不同級別的電流透過時,他立即意識到這些門可以像電晶體一樣發揮作用,並且細胞可以使用這種電力驅動的資訊處理來協調它們的活動。

為了找出電壓變化是否真的改變了細胞彼此傳遞資訊的方式,萊文轉向了他的渦蟲養殖場。在 2000 年代,他設計了一種方法來測量渦蟲上任何一點的電壓,並發現頭部和尾部末端的電壓不同。當他使用藥物將尾部的電壓改變為通常在頭部發現的電壓時,蠕蟲並沒有感到不安。但隨後他將渦蟲切成兩半,頭部末端再生出了第二個頭部,而不是尾部。值得注意的是,當萊文將新蠕蟲切成兩半時,兩個頭部都長出了新的頭部。儘管這些蠕蟲在基因上與正常的渦蟲相同,但一次電壓變化導致了永久性的雙頭狀態。

為了進一步證實生物電可以控制身體形狀和生長,萊文轉向了非洲爪蟾,這是一種常見的實驗動物,可以迅速從卵變成蝌蚪,再變成成蟲。他發現,他可以透過在蝌蚪的任何位置誘導特定的電壓,從而觸發在該位置產生一個正常運作的眼睛。透過簡單地在傷口上施加正確的生物電特徵 24 小時,他可以誘導功能性腿的再生。細胞從那裡接管。

“這是一個子程式呼叫,”萊文說。在計算機程式設計中,子程式呼叫是一段程式碼——一種速記——告訴機器啟動一整套低階機械動作。這種更高級別程式設計的優點在於,它使我們能夠控制數十億個電路,而無需開啟機器並手動機械地更改每個電路。而構建蝌蚪眼睛的情況就是如此。沒有人需要微觀管理晶狀體、視網膜和眼睛所有其他部分的構造。這一切都可以在生物電的水平上控制。“這實際上是認知粘合劑,”萊文說。“這就是使細胞群能夠協同工作的原因。”

萊文認為,這一發現可能對我們理解認知的進化以及人類醫學產生深遠的影響。學習“細胞語言”——透過生物電協調細胞的行為——可能有助於我們治療癌症,癌症是一種當身體的一部分停止與身體其他部分合作時發生的疾病。正常細胞被程式設計為作為集體的一部分發揮作用,堅持分配的任務——肝細胞、皮膚細胞等等。但是癌細胞停止做它們的工作,並開始將周圍的身體視為不熟悉的環境,自行行動以尋求營養、複製和防禦攻擊。換句話說,它們的行為就像獨立的生物體。

它們為什麼會失去群體身份?部分原因,萊文說,是因為維持細胞心靈融合的機制可能會失敗。“壓力、化學物質、基因突變都可能導致這種溝通的崩潰,”他說。他的團隊已經能夠透過將“不良”生物電模式強加到健康組織上來誘導青蛙患上腫瘤。這就像癌細胞停止接收它們的指令並變得不受控制一樣。

更誘人的是,萊文已經透過重新引入正確的生物電模式來消散腫瘤——實際上是重新建立了失控的癌症與身體之間的溝通,就好像他正在將一個潛伏細胞帶回組織一樣。他推測,在未來的某個時候,生物電療法可能會應用於人類癌症,阻止腫瘤生長。如果科學家能夠破解告訴細胞開始以正確模式生長的生物電程式碼,它也可能在再生衰竭器官(例如腎臟或心臟)中發揮作用。事實上,在蝌蚪身上,萊文表明,出生時遭受嚴重腦損傷的動物在接受正確的生物電注射後,能夠構建正常的大腦。

萊文的研究一直具有實際應用,例如癌症治療、肢體再生和傷口癒合。但在過去的幾年裡,他允許一種哲學思潮進入他的論文和演講。“這有點像一個緩慢的推出,”他坦言。“這些想法我已經有了幾十年了,但現在才是談論它們的合適時機。”

這種情況始於 2019 年一篇題為“自我的計算邊界”的著名論文,他在該論文中利用他的實驗結果來論證我們都是由由更小的、高能力的問題解決代理構建的集體智慧體。正如佛蒙特大學的邦加德告訴《紐約時報》的那樣,“我們是由智慧機器製成的智慧機器,智慧機器又是由智慧機器製成的,一直往下。”

對於萊文來說,這種認識部分來自於觀察他的爪蟾的身體在發育過程中的變化。在青蛙從蝌蚪到成蟲的轉變過程中,它們的臉部經歷了大規模的重塑。頭部改變形狀,眼睛、嘴巴和鼻孔都遷移到新的位置。普遍的假設是,這些重排是硬連線的,並遵循基因執行的簡單機械演算法,但萊文懷疑並非如此預先註定。因此,他用電力擾亂了青蛙胚胎的正常發育,創造出眼睛、鼻孔和嘴巴都在錯誤位置的蝌蚪。萊文將它們稱為“畢加索蝌蚪”,它們看起來確實很像。

如果重塑是預先程式設計的,那麼最終的青蛙臉應該像蝌蚪一樣亂七八糟。青蛙的進化史中沒有任何基因可以應對這種新奇的情況。但萊文驚訝地看到,當蝌蚪變成青蛙時,眼睛和嘴巴找到了正確的排列方式。細胞有一個抽象的目標,並協同工作以實現它。“這是行動中的智慧,”萊文寫道,“在不斷變化的情況下,透過採取新的步驟來達到特定目標或解決問題的能力。” 透過生物電融合到一個蜂巢思維中,細胞實現了生物工程壯舉,遠遠超過了我們最好的基因操縱者。

萊文的工作引起了人工智慧和機器人領域的一些最強烈的興趣,他們從基礎認知中看到了解決一些核心弱點的方法。儘管人工智慧在操縱語言或玩具有明確規則的遊戲方面表現出非凡的能力,但它們仍然在理解物理世界方面苦苦掙扎。它們可以創作出莎士比亞風格的十四行詩,但如果你問它們如何走路或預測球將如何滾下山坡,它們就會一竅不通。

邦加德認為,那是因為這些人工智慧在某種意義上來說太過於“重頭”。“如果你玩這些人工智慧,你就會開始看到裂縫在哪裡。它們往往圍繞著常識和因果關係等事物,這指出了你為什麼需要身體。如果你有一個身體,你就可以瞭解因果關係,因為你可以引起後果。但是這些人工智慧系統無法透過戳它來了解世界。”

邦加德是“具身認知”運動的前沿人物,該運動旨在設計透過監測其形態與世界互動的方式來了解世界的機器人。他說,要了解具身認知的實際應用示例,只需看看他一歲半的孩子,“他現在可能正在破壞廚房。這就是蹣跚學步的孩子所做的。他們字面意義和比喻意義上都在戳世界,然後觀察世界如何反擊。這是無情的。”

邦加德的實驗室使用人工智慧程式來設計由靈活的、類似樂高積木的立方體組成的機器人,他稱之為“機器人技術的 Minecraft”。這些立方體就像塊狀肌肉,使機器人能夠像毛毛蟲一樣移動身體。人工智慧設計的機器人透過反覆試驗來學習,新增和減去立方體,並隨著最糟糕的設計被淘汰而“進化”成更具移動性的形態。

植物利用生物電進行交流和採取行動。如果你刷一下捕蠅草(右)上的感覺毛,並且捕蠅草連線到含羞草植物(左),含羞草上的葉子就會摺疊和枯萎。圖片來源:納塔利婭·巴爾諾娃

2020 年,邦加德的人工智慧發現瞭如何製造行走的機器人。這一成就啟發了萊文的實驗室使用顯微外科手術從非洲爪蟾中取出活的皮膚幹細胞,並將它們在水中聚集在一起。細胞融合在一起,形成一個芝麻大小的腫塊,並作為一個單元發揮作用。皮膚細胞有纖毛,微小的毛髮,通常在成年青蛙的表面保持一層保護性粘液,但這些造物像槳一樣使用它們的纖毛,在它們的新世界中划槳。它們在迷宮中導航,甚至在受傷時閉合傷口。從它們在生物隔間中的受限存在中解放出來,它們變成了新的東西,並充分利用了它們的情況。它們絕對不是青蛙,儘管它們擁有相同的基因組。但是由於這些細胞最初來自爪蟾屬非洲爪蟾,萊文和邦加德給這些東西起了個綽號“異種機器人”。 2023 年,他們表明,另一種物種的碎片也可以實現類似的壯舉:人類肺細胞。人類細胞團塊自組裝並以特定的方式移動。塔夫茨團隊將它們命名為“人造機器人”。

對於萊文來說,異種機器人和人造機器人是我們需要重新思考認知如何在實際世界中發揮作用的另一個跡象。“通常當你詢問給定的生物時,你會問,‘它為什麼有它現在的形狀?它為什麼有它現在的行為?’標準的答案當然是進化。億萬年來,它一直被選擇。好吧,你猜怎麼著?從來沒有任何異種機器人。從來沒有任何壓力要成為一個好的異種機器人。那麼為什麼這些東西在發現自己身處世界 24 小時內就做它們所做的事情呢?我認為這是因為進化不會產生針對特定問題的特定解決方案。它產生的是解決問題的機器。”

異種機器人和人造機器人當然在能力上非常有限,但也許它們提供了一個視窗,讓我們瞭解當具有某些目標和需求的個體單元聚集在一起進行協作時,智慧如何自然地擴充套件。萊文認為,這種與生俱來的創新傾向是進化的驅動力之一,推動世界走向查爾斯·達爾文可能會說的那種“無盡的美麗形態”的狀態。“我們還沒有真正有一個好的詞彙來形容它,”他說,“但我真的相信,這一切的未來看起來更像精神病學談話,而不是化學談話。我們最終將擁有一種關於壓力、記憶和吸引力的計算方法。”

萊文希望這個願景將幫助我們克服承認那些與我們自己的外形截然不同的心靈的鬥爭,無論它們是由粘液還是矽製成的。對於阿德萊德大學的里昂來說,認識到這種親緣關係是基礎認知的真正希望。“我們認為我們是造物的王冠,”她說。“但是,如果我們開始意識到我們與草葉和我們胃中的細菌有更多的共同點——我們在一個非常非常深的層次上是相關的——它會改變人類在這個星球上的整個正規化。”

里昂說,實際上,生存行為本身預設就是一種認知狀態。每個細胞都需要不斷評估其周圍環境,決定讓什麼進入,什麼不讓進入,並規劃其下一步行動。認知不是在進化後期才出現的。它是使生命成為可能的原因。

“你看到的每一種生物都在做這件令人驚奇的事情,”里昂指出。“如果一架飛機能夠做到這一點,它將從外部世界引入燃料和原材料,同時製造的不僅是它的元件,還有它製造這些元件所需的機器,並進行維修,所有這些都在飛行中完成!我們所做的簡直就是一個奇蹟。”