神經科學家通常一次研究一個大腦。例如,他們觀察當一個人閱讀某些詞語或玩電子遊戲時神經元的放電情況。然而,作為社會性動物,這些科學家們的大部分工作是共同完成的——集思廣益提出假設、一起研究難題以及微調實驗設計。越來越多的研究人員正在將這種現實帶入他們研究大腦的方式中。

一些從業者稱之為集體神經科學,這是一個迅速發展的研究領域。早期且一致的發現是,當人們交談或分享經歷時,他們的大腦電波會同步。不同大腦中相應位置的神經元同時放電,產生匹配的模式,就像舞者一起移動一樣。聽覺和視覺區域以類似的方式對形狀、聲音和運動做出反應,而更高階的大腦區域在更具挑戰性的任務中(例如理解所見或所聽事物的含義)似乎表現出相似的行為。“與他人同頻共振”的體驗是真實存在的,並且可以在大腦活動中看到。

這項工作開始揭示社交性中新的豐富性和複雜性。例如,在學生積極參與課堂的教學中,他們的大腦處理模式開始與老師的模式對齊——而更高的對齊度可能意味著更好的學習效果。聽音樂表演的人的大腦特定區域的神經波與表演者的大腦神經波相匹配——同步性越高,享受程度越高。與非戀愛關係的情侶相比,情侶表現出更高程度的腦同步性,親密的朋友也比疏遠的熟人表現出更高的腦同步性。

但是,同步性是如何發生的呢?關於這種現象的許多方面仍然是神秘的——甚至科學家在談論它時偶爾也會使用“神奇”這個詞。一種直接的解釋可能是,大腦之間的連貫性是共享經驗的結果,或者僅僅是我們聽到或看到與他人相同事物的跡象。但最新的研究表明,同步性不僅僅如此——或者可能是這樣。加州大學洛杉磯分校的神經科學家魏哲·洪(Weizhe Hong)說,只有研究互動中所有個體的大腦,我們才能開始“充分理解正在發生的事情”。

研究人員正在人類和其他物種中發現同步性,他們正在繪製其編排——節奏、時機和起伏——以更好地理解它可能給我們帶來的益處。他們正在找到證據表明,腦間同步性使人們為互動做好準備,並開始將其理解為關係的標誌。鑑於同步的體驗通常令人愉快,研究人員懷疑這種現象是有益的:它幫助我們互動,並可能促進了社會性的進化。這種新型的大腦研究也可能闡明為什麼我們並非總是與某人“合拍”,或者為什麼社會隔離對身心健康如此有害。

共鳴

正是由於這些誘人的前景,去年 12 月,我穿上了一套醫院的手術服,躺在哈佛大學的功能性磁共振成像(fMRI)機器的管子裡。按照指示,我儘可能保持靜止,頭部固定在支架中,左拇指放在緊急呼叫按鈕上。這真像事先警告的那樣令人不舒服。

“你還好嗎?”隔壁控制室傳來一個低沉的聲音。

“我很好,”我撒謊道。

然後,我的耳機裡傳來一個新的、更大的聲音:“你能聽到我嗎?”

這是西德。他將成為我接下來一個小時的對話夥伴。

我們互相介紹了自己。我說我是科學記者。他說他在達特茅斯學院的社會神經科學實驗室工作。西德和我透過網際網路進行交流,當時我們分別躺在相距 130 英里的大腦成像機器中。

螢幕上閃爍著指示。我們的任務是以 30 秒輪流的方式共同講述一個故事。我先講,提示是:“一群孩子遇到了外星人。”

我開始講述一個關於一群孩子在學校組織的郊遊中,與老師在公園散步時,偶然遇到了外星飛船戲劇性降落的故事——巨大的噪音,明亮的光線。西德讓一些更勇敢的孩子走近,由一個名叫凱文的男孩帶頭。我加入了一個名叫安娜貝爾的女孩,她伸出一根手指去觸控其中一個生物。西德加入了一些關於兩個世界之間古老聯絡的暗示。

最終,我頭頂上的顯示器上的計數器閃爍:4...3...2...1...時間到了。新的指示出現了。現在我們每個人都必須以 30 秒的增量構建自己的故事。在我們自己的增量之間,我們要聽另一個人不斷發展的故事。完成後,我們都必須複述所有三個故事:我們共同創作的故事和我們各自虛構的故事。

.png?w=900)

來源:Now Medical Studios

西德和我共同講述的故事並不怎麼新穎。我獨自創作的關於一個孩子惹上麻煩的故事更是如此。但有一點很突出:我發現一起工作比獨自工作有趣得多——以至於我忘記了自己的不適。第二天我在達特茅斯學院與西德見面時,他同意了我的看法。他也更喜歡與我一起講故事,而不是講自己的故事。

達特茅斯學院的神經科學家塔莉亞·惠特利(Thalia Wheatley)似乎也這麼認為,她招募我們參與了這項開創性的研究。當西德和我做我們的事情時,惠特利、她的博士後研究員 JD 諾茨(JD Knotts)和布達佩斯自然科學研究中心的亞當·邦茨(Adam Boncz)在哈佛大學和達特茅斯學院的控制室裡監聽和觀看,同時多臺計算機記錄了西德和我說的話、我們何時說的以及我們當時的大腦在做什麼。我們所處的 fMRI 機器追蹤了整個大腦的血流量變化,這與神經活動的變化密切相關。這種成像的結果突出了大腦中哪裡正在發生事情,儘管是間接的。例如,當一個人在聽的時候,聽覺皮層應該是活躍的,但顳葉中處理語言和意義的區域也應該是活躍的。

稍後,研究團隊將仔細研究生成的大量資料,希望能看到兩個大腦共同作用時如何變化,甚至可能創造出新的東西。“當我們互相交談時,我們有點像創造了一個單一的超腦,它不能簡化為各個部分的簡單相加,”惠特利說。“就像氧氣和氫氣結合形成水一樣,它創造了一些特殊的東西,而這些東西不能簡化為獨立的氧氣和氫氣。”

至少這是這個想法。為了看看他們是否能準確地指出“特殊之處”,研究人員將逐秒、逐體素地比較我和西德以及研究中所有其他參與者的配對的大腦活動,在我們講故事的過程中尋找連貫性的跡象。他們還將考慮我們和其他參與者從機器中出來後填寫的關於體驗的問卷和報告(使用諸如“你有多喜歡你和你的夥伴共同創作的故事?”之類的問題)。此類研究需要時間,但如果一切按計劃進行,他們將在一年左右釋出他們的第一個結果。

最初的“超掃描”研究——兩個人,兩臺 fMRI——發生在休斯頓的貝勒醫學院。神經科學家裡德·蒙塔古(Read Montague),現在在弗吉尼亞理工學院暨州立大學工作,他將兩個人放入單獨的 fMRI 掃描器中,並記錄了他們在進行一個簡單的競爭遊戲時的大腦活動。該實驗相對有限的目標是證明追蹤兩個大腦同時活動的可行性,並找出技術障礙。結果於 2002 年發表。從那時起,該領域在 fMRI 超掃描方面取得了更好的進展,並擴充套件到其他型別的技術。

與 fMRI 類似,功能性近紅外光譜(fNIRS)追蹤血流量中氧氣水平的變化;由於氧合作用隨著能量需求而增加,科學家可以使用這種方法來追蹤大腦活動。fNIRS 僅使用一頂裝有燈和感測器的帽子——富氧血液與光的相互作用與缺氧血液不同——與 fMRI 相比,它更便宜且更容易管理。然而,它也更有限,因為它只能到達大腦的上層。

腦電圖(EEG)是另一種掃描型別,它專注於時間,記錄大腦活動的速度和順序——更多地關注何時發生,而不是 fMRI 揭示的何地發生。EEG 還反映了不同型別腦電波或振盪的相對速度。就像水中的波浪一樣,大腦中的波浪以快慢週期上升和下降。五種常見的腦電波型別,根據其振盪頻率命名為 alpha 波、beta 波、gamma 波、delta 波和 theta 波,表示大腦的不同狀態。在 0.5 到 4 赫茲(一赫茲是每秒一次完整振盪)時,delta 波通常代表深度、安穩的睡眠。其他波浪快速而急促——清醒和有意識的活動通常與 beta 波(13 到 30 赫茲)和 gamma 波(大約 30 到 100 赫茲)有關。

類似於惠特利的新研究旨在超越早期發現,並詢問,例如,講故事水平更高的情侶是否比那些表現平平的情侶表現出更緊密耦合的大腦活動。邦茨說,為了使研究結果在聯合講故事條件下被認為是“額外的”,大腦之間的相關性“不應僅僅與人們說話或聽別人說話以及在語言層面上相互理解有關”,邦茨是我參與的研究的共同負責人。“它應該是更深層次的東西。”

為了確定互動大腦的神經基礎,神經科學家也正在轉向其他物種,他們可以在這些物種中比在人類中更深入地研究神經生物學細節。在他們研究的社會性哺乳動物中,一些最有趣——也最令人驚訝——的是爭吵、依偎、俯衝的蝙蝠。

蝙蝠腦

在加州大學伯克利分校找到邁克爾·亞特舍夫(Michael Yartsev)的實驗室並不難。在他名牌旁邊的牆上釘著小小的黑色塑膠蝙蝠翅膀,彷彿它們在他門口飛舞。這裡總是像萬聖節一樣。正是在這裡,2019 年,亞特舍夫和博士後研究員張武傑(Wujie Zhang)首次證明,蝙蝠的大腦與人類大腦一樣會同步。儘管科學家們長期以來一直在研究從昆蟲到哺乳動物的集體行為,但他們從未以這種方式達到大腦層面。

亞特舍夫的開創性研究表明了同步性所攜帶的多種含義中最簡單的一種:它是社會互動的強烈訊號。在蝙蝠中,它只在它們在一起時才存在。

蝙蝠住在樓下,在亞特舍夫(他既是神經科學家又是工程師)親切地稱之為“蝙蝠洞”的地方。他飼養了大約 300 只果蝠,分為兩個群體,一個雄性群體,另一個雌性群體。群體房間的牆壁是黑色的,每個房間的天花板上都附有網狀板,整個房間都鋪著網。倒掛的水果串(哈密瓜和蘋果)從天花板上垂下來,藍色的塑膠結構也掛在天花板上供蝙蝠玩耍。

亞特舍夫被果蝠的聲樂學習和溝通能力所吸引,從而開始研究果蝠,但他很快意識到它們也為社交性提供了一個視窗。站在群體房間的門口,看著蝙蝠聚在一起,不難理解為什麼。儘管它們有足夠的空間伸展開來,但這些棕灰色、每隻長六到八英寸的哺乳動物通常成群結隊地擠在一起,緊緊抓住網或掛在網狀物上。

在野外,這些高度社會性的果蝠晚上覓食,白天大部分時間都在洞穴或樹木中的大型、擁擠的群體中睡覺——有時與其他數百或數千只蝙蝠在一起。當它們緊緊擠在一起時,它們會為食物、睡眠空間和交配嘗試而爭吵。

在伯克利分校的群體房間大廳盡頭,有一個用於實驗的大型“飛行室”。當亞特舍夫和我觀看時,研究生們搬進兩個帶蓋子的塑膠容器,並釋放出一群蝙蝠。從隔壁的控制室裡,這些動物在電腦顯示器上顯示為點,看起來像遙控乒乓球在房間裡嗡嗡作響,偶爾會停留在奇怪的角落裡。

像亞特舍夫那樣研究自由飛行的蝙蝠是對技術精度的考驗。由於蝙蝠大部分時間都擠在一起並且飛行速度非常快,因此很難識別它們或弄清楚是哪隻蝙蝠發出的聲音。為了追蹤位置、行為和大腦活動,科學家們在飛行室裡配備了 16 個攝像頭和多個隱藏在小白盒子裡的天線。懸掛在每隻蝙蝠脖子上的微型轉發器都裝有麥克風,可以幫助團隊檢測是哪隻蝙蝠在發聲,攝像頭可以檢測到它們的位置,解析度達到釐米或更小。大腦活動透過電極單獨監測,電極記錄來自大腦各個區域的訊號,並將神經資料饋送到連線在每隻蝙蝠頭部的微型輕型記錄儀中。實驗完成後,每個記錄儀的資訊都會被上傳和分析。

在亞特舍夫和張武傑 2019 年的同步性實驗中,他們使用了無線電生理學和其他技術來追蹤蝙蝠的行為和大腦活動,每次大約 100 分鐘。他們看到蝙蝠的行為大致相關——它們傾向於同時休息,同時活動。它們的活動時期包括社交和非社交行為,例如打架或互相梳理毛髮或自我梳理毛髮。

為了比較大腦活動,科學家們分析了所有腦電波活動的頻譜圖。在蝙蝠中,突出的是高頻帶(30 到 150 赫茲)在活動行為期間具有更大的功率或突出性,而低頻帶(1 到 29 赫茲)在休息期間具有更大的功率。同樣顯而易見的是——非常引人注目——蝙蝠之間存在非常高水平的腦間同步性,尤其是在高頻時。這些模式非常相似,以至於研究人員最初不相信他們所看到的東西,但資料讓他們信服。“這是訊號一,這是訊號二,”亞特舍夫說。“只需對它們進行相關性分析即可。它非常強大,這非常令人放心,因為它表明我們正在研究一些真實的東西。當它們進行社互動動時,我們每次都會看到它。”

當亞特舍夫和張武傑重複實驗,讓蝙蝠在相同的獨立腔室中自由飛行,而不是在相同的社交環境中自由飛行時,相關性就瓦解了。蝙蝠的大腦活動中沒有同步性,即使研究人員播放了其他蝙蝠呼叫的聲音也是如此。還有更多有趣的細節。在社交場合中,隨著蝙蝠互動增多,相關性增加。大腦之間相關性的增加先於社互動動增加——這反映了這樣一個事實,即每次互動都是一系列決策,這表明大腦相關性促進了互動。

亞特舍夫和張武傑得出結論,社互動動有一些特別之處。同步性可能是共享認知處理的標誌,認知處理是大腦中的化學和電訊號傳遞,使個體能夠理解他們的環境、交流和學習。

逐個神經元

檢視腦電波帶之間的同步性是理解互動大腦之間發生的事情的一種方式。另一種方式是檢視特定神經元的活動。“最終,我們的大腦不是平均值的湯。它們由執行不同事情的單個神經元組成,它們可能做相反的事情,”加州大學洛杉磯分校的洪說。洪和他的同事是最早開始尋找這種細節水平並逐個神經元地研究互動大腦的人之一。他們的發現揭示了更多的複雜性。

與亞特舍夫一樣,洪最初也懷疑他和他的團隊在動物(在他們的情況下是小鼠)身上觀察到的腦間同步性是真實的。他還沒有閱讀關於人類同步性的文獻,並告訴萊爾·金斯伯裡(Lyle Kingsbury)——當時是洪的學生,也是這項研究的主要科學家,現在是哈佛大學的博士後研究員——一定有什麼地方出錯了。但並沒有出錯。他們使用一種稱為微型內窺鏡鈣成像的技術,該技術測量單個神經元中誘導熒光的變化,他們同時觀察了數百個神經元。在成對互動的的小鼠中,他們確定同步性出現在正在進行的社互動動期間。此外,小鼠大腦中的同步性來自前額葉皮層中不同的細胞群,洪稱之為“自我細胞”和“其他細胞”。前者編碼自己的行為,後者編碼另一個個體的行為。“自我細胞和他人細胞的活動總和與另一個大腦中的活動總和相似或相關,”洪說。

他們所看到的內容遠遠超出了之前關於所謂的映象神經元的研究,映象神經元既代表自我又代表他人。(當我看到你扔球時,它會啟用我大腦中的一組映象神經元,如果我自己在做同樣的事情,這些神經元也會被啟用。)相比之下,洪和金斯伯裡發現的自我細胞和他人細胞僅編碼一個個體的行為或另一個個體的行為。所有三種細胞——映象細胞、自我細胞和他人細胞——都存在於小鼠大腦中並對齊。

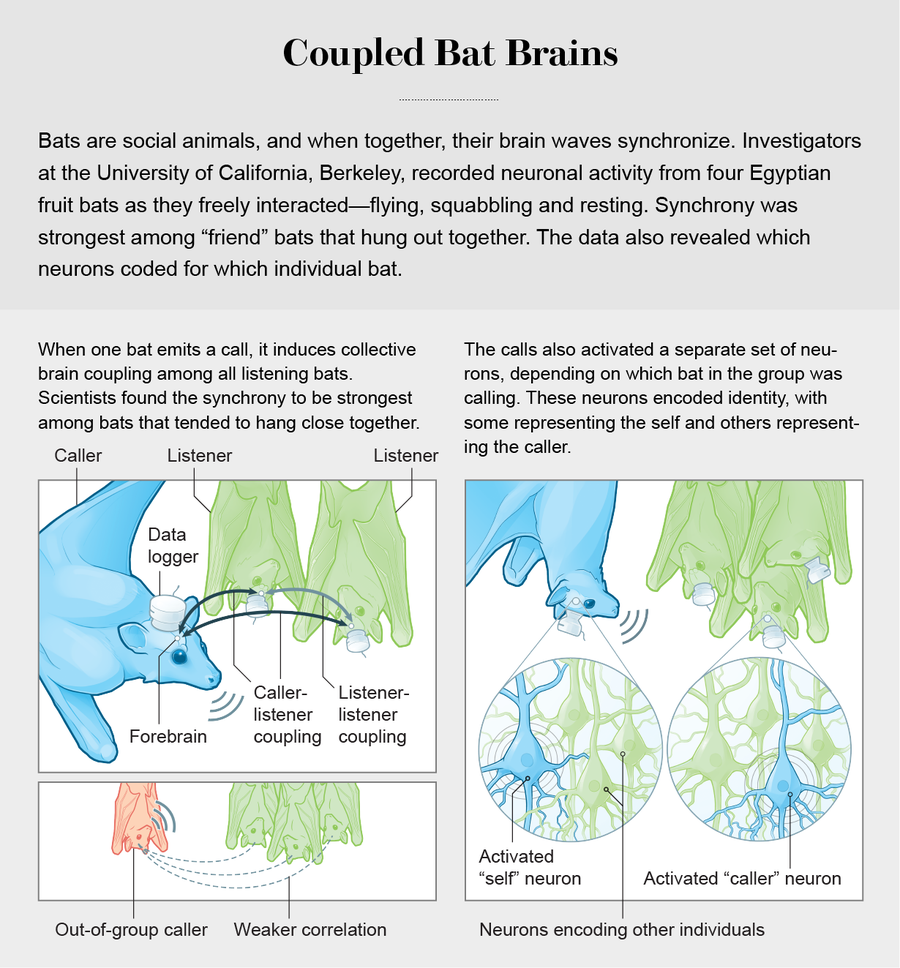

來源:Now Medical Studios;資料來源:“蝙蝠群體社會交流的皮層表徵”,Maimon C. Rose 等人,《科學》,第 374 卷;2021 年 10 月 22 日(參考文獻)

小鼠研究表明了同步性的另一個含義層面:它可以預測未來互動的結果。與蝙蝠一樣,小鼠喜歡其他小鼠的陪伴,並擠在一起睡覺,但它們是等級森嚴的物種,有些動物比其他動物更具統治力。為了利用這一點,洪和金斯伯裡使用了一個標準實驗,稱為管子測試,這很像觀看兩支足球隊試圖到達對方的端區。研究人員將兩隻動物放在一個管子裡,每端一隻,並觀察它們彼此靠近。他們想看看哪隻小鼠在對手身上獲得了最大的地盤。走得更遠的那隻被認為是佔優勢的。

令人驚訝的是,社會地位差距較大的小鼠(一隻佔優勢,一隻順從)之間的同步性水平更高,而等級接近的小鼠之間的同步性水平較低。(中國研究人員在人類領導者和追隨者身上也發現了類似的情況。在 2015 年的一項研究中,領導者和追隨者之間的神經同步性高於追隨者和追隨者之間。)一旦他們認識到社會地位在他們的實驗中的作用,洪和金斯伯裡就可以使用他們觀察到的同步性水平在 15 分鐘互動的幾分鐘內預測一隻小鼠是否會佔優勢以及它會取得多少進展。

尚不完全清楚蝙蝠的等級有多森嚴,但它們確實有偏愛的同伴。亞特舍夫和他的團隊注意到,他們的大多數蝙蝠傾向於聚集在一起,但也有一些蝙蝠花時間稍微靠邊站。研究人員開始研究當“群體內”和“群體外”蝙蝠發聲時,相關性水平是否存在差異。這一次,除了記錄頻率帶水平的大腦活動外,他們還同時記錄了四隻蝙蝠的大腦中單個神經元的活動,這些蝙蝠以四隻、五隻和八隻為一組飛行。2021 年由當時亞特舍夫實驗室成員梅蒙·羅斯(Maimon Rose)和博阿茲·斯蒂爾(Boaz Styr)領導的一項研究表明,當一隻蝙蝠發出叫聲時,它會在所有聽到的蝙蝠中引起集體大腦耦合。與小鼠一樣,取決於群體中哪隻蝙蝠發聲,不同的神經元組變得活躍,這意味著蝙蝠大腦中的單個神經元編碼身份,一些神經元代表自我,另一些神經元代表其他個體。訊號非常明顯,以至於科學家只需檢視神經活動記錄就可以判斷是哪隻蝙蝠在叫。所有蝙蝠的大腦中都可以看到相關性,但當叫聲來自“更友好”的蝙蝠(那些更常聚集在一起的蝙蝠)時,相關性最強。

蝙蝠和小鼠的研究在技術上差異很大,但“這兩個故事出奇地相似,”洪說。“當您看到別人的工作支援我們獨立[得出]的結論時,這就是科學令人興奮的部分。”

超越同步性

最新的人類研究(例如惠特利邀請我參加的研究)的目標不僅是更深入地探索同步性,而且還要超越它。惠特利與另外四位達特茅斯學院的科學家共同建立了該學院的互動心靈聯盟,她認為,詢問我們何時與他人同步“是一種相當侷限的方式來思考兩個心靈走到一起”。邦茨說,更有趣的是看看大腦是否可以在理解層面上對齊。“我們認為,例如,當人們以相同的方式理解甚至不同的刺激時,如果他們有一些他們共享的更高層次的意義,就可能會存在同步性。”

我參與的研究的初步證據表明,互動大腦之間存在同步性,更令人感興趣的是,在某些大腦區域,人們在講述共同故事時的大腦區域相關性高於獨立故事期間的大腦區域相關性,尤其是在頂葉皮層中。“該區域在記憶和敘事構建中很活躍,”惠特利說。“這似乎很合理。”

但該小組也在詢問故事的內容是否會改變對齊水平,以及每對參與者對過程的相對享受程度是否與更大或更小程度的同步性有關。像西德和我一樣,大多數人表示更喜歡共同講故事的練習而不是個人故事,但並非所有人都如此。同步的大腦是否更具創造力?還是它們只是更有趣?答案將不得不等待進一步分析。

這項研究的挑戰之一是理解它產生的大量資料。就像早期的天文學家首次在繁星點點的天空中繪製星座圖一樣,科學家們必須透過數學方式理解看似混亂的資料,從而在混亂中找到秩序。惠特利說,測量同步性相對簡單,因為“我們知道如何進行數學計算。”研究人員計算受試者之間的線性相關性,以確定他們大腦的某些部分在多大程度上以相同的方式隨時間做出反應——它們是否步調一致?它們的活動是否一起消長?

超掃描研究只是惠特利研究同步性的一種方式。在她即將發表的一項研究中(以預印本形式提供),她和博·西弗斯(Beau Sievers)(目前在哈佛大學擔任研究助理,同時在斯坦福大學擔任博士後)展示了對話同步大腦模式的力量。49 名參與者觀看了不熟悉的無聲電影片段,然後分成大約 4 人一組的小組討論這些片段。每個小組都被要求就電影的內容達成共識。對話結束後,各小組再次觀看了這些片段,以及來自同一電影的新影片。在進一步討論達成共識後,當參與者觀看第二輪影片時,大腦處理模式在參與者之間對齊。對話小組的成員在處理視覺、記憶和語言理解的大腦區域同時具有相同的大腦活動。那些傾聽並最努力尋求共識的人——而不是那些說話最多的人——是那些大腦首先與他人同步並推動更大群體同步的人。“透過共同交談並達成小組共識,”西弗斯在描述這項研究的影片中說,“參與者對齊了他們的大腦。”

總而言之,這些發現是一種有趣的理解方式,瞭解我們的大腦如何促進對人類生活至關重要的社會互動。如果沒有同步性以及超越同步性的更深層次的連線,我們可能會面臨更大的精神不穩定和身體健康不良的風險。有了同步性和其他層次的神經互動,人類可以教與學、建立友誼和愛情,以及合作與交談。我們被驅使去連線,而同步性是我們的大腦幫助我們做到這一點的一種方式。

合作與交談正是西德和我在我們各自的掃描器中所做的事情,當我們一起創作一個故事時。然而,比我們的努力更令人印象深刻的是在我們之前的那對搭檔的努力。惠特利實驗室的研究生凱特琳·李(Caitlyn Lee)與達特茅斯學院的計算機科學教授洛瑞·勒布(Lorie Loeb)合作。他們將他們的故事背景設定在一個陌生的景觀中,而不是像我們一樣設定在公園裡。在李的一次輪到她時,她說,“孩子們爬的樹看起來很奇怪;地面開始隆起。”然後她的回合結束了,勒布接過了故事,說,“感覺就像生物吸了一口氣。”這正是李一直在想的:孩子們走在的外星生物本身上。“感覺我們真的在同一頁面上,”李說。

當我們聽李的複述時,惠特利轉向我。“在某種程度上,”她說,“我認為這一定是同步性在起作用。”