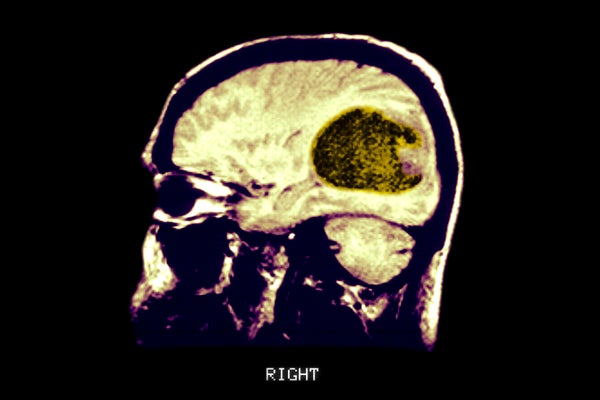

紐約——腫瘤學家霍華德·範恩博士估計,在他30年的職業生涯中,他治療了大約20000名患有膠質母細胞瘤的患者,這是最致命的腦癌形式,“幾乎所有患者都去世了。”他上個月接診的100名新確診的膠質母細胞瘤患者中,“五年後只有三人會存活,”他說。

本月在紐約市威爾康奈爾醫學院的辦公室裡的一次談話中,範恩列舉了更多令人沮喪的資料,例如針對膠質母細胞瘤的實驗性藥物的多次失敗的臨床試驗;例如,膠質母細胞瘤患者的預期壽命從1990年的12個月微弱增加到今天的15個月;例如,關於膠質母細胞瘤如何生長以及如何在小鼠中研究它們的(事後看來)愚蠢的假設。然後,59歲的範恩停頓了幾秒鐘。

“我作為這個領域的老人,我的立場是,必須有人開始做一些不同的事情,”他說。他認為,“不同的事情”很可能就是人類微型大腦。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。 訂閱。 透過購買訂閱,您將有助於確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

自從生物學家發現如何建立這些“腦類器官”以來,在短短三年時間裡,這種扁豆大小的結構已經席捲了神經科學界。從奧地利科學家開發的配方開始,從日本和中國到歐洲和北美的研究人員都在實驗室培養皿中播種人類幹細胞,新增特殊的分子——許多實驗室,就像辣椒廚師一樣,都有自己的秘密配方——使幹細胞轉化為各種腦細胞。然後,他們將培養皿放入稱為生物反應器的特殊腔室中,這些腔室保持培養皿溫暖,並以類似於子宮的輕柔運動,鼓勵細胞形成帶有工作神經元和許多其他全尺寸人腦特徵的球狀物。

大多數製造微型大腦的研究人員希望它們能揭示自閉症和癲癇等神經發育障礙、精神分裂症等精神疾病以及阿爾茨海默氏症等神經退行性疾病的病因。範恩是少數使用類器官研究腦癌的科學家之一,他希望透過在包含癌症患者實際腫瘤細胞的微型大腦中篩選藥物,將膠質母細胞瘤的治療個性化到一個前所未有的程度。

他一直對腫瘤學的骯髒秘密感到絕望:當科學家將人類膠質母細胞瘤的片段移植到小鼠大腦中時,這是標準的研究方法,但結果並不能模仿發生在人體中的情況。一個問題是,小鼠大腦與人類大腦非常不同。另一個問題是,移植的腫瘤片段的行為與實際人腦中的癌症完全不同,範恩及其同事在2006年報告說:現實生活中的膠質母細胞瘤之所以會生長、擴散和抵抗治療,是因為它們含有所謂的腫瘤幹細胞,但腫瘤幹細胞在實驗室中生長不良,因此不會被移植到那些小鼠的大腦中。

實驗室培養皿和小鼠大腦中的膠質母細胞瘤是假的,是小小的波將金村莊,每個人都認為它們是人類膠質母細胞瘤的忠實複製品,但由於缺乏腫瘤幹細胞,它們根本不是。特別是,放入小鼠大腦的腫瘤的侵襲性遠不如患者的膠質母細胞瘤,後者會向整個大腦傳送數百個侵襲性腫瘤細胞和致命的小觸鬚,甚至超出外科醫生的觸及範圍。

難怪生物學家從他們的膠質母細胞瘤細胞培養物和膠質母細胞瘤小鼠身上學到的東西與實際患者的膠質母細胞瘤大多無關。難怪在小鼠身上根除膠質母細胞瘤的實驗性化合物在人體身上失敗了。

美國國立衛生研究院的拉維·巴薩瓦帕說,“小鼠模型不能重現人類疾病”,該機構授予範恩12項先鋒獎之一,以表彰其“異常大膽”、高風險且可能產生高影響的研究。“希望(範恩的類器官)將是一條有希望的前進道路。”

2014年,範恩閱讀了引發腦類器官革命的論文。它解釋了生物學家如何誘導人類幹細胞發育成人類大腦的驚人逼真的微縮模型。

“這正是我們需要的東西,”範恩回憶說。他給作者打了電話,獲得了更多關於他們類器官配方的細節。“我們胡亂嘗試了不同的東西,”他說,在經歷了一些錯誤的開始之後——他們沒有使用正確的腦細胞製造成分,所以幹細胞發育成微型胰腺和結腸——它成功了。

“在六週內,我們現在有了一個具有成熟人腦六個皮質層中的三個皮質層的腦類器官,”他說。它們甚至誕生了能產生電活動並形成迴路的特殊神經元。

現在,他和他的團隊正在將人類腦腫瘤的細胞放入類器官中,這些類器官已經達到了20周大的人類胎兒的發育和複雜程度,以觀察它們是否重演了患者身上發生的情況。

根據他未發表的研究結果,當他將患者的膠質母細胞瘤細胞放入含有腦類器官的實驗室培養皿中時,這些細胞會附著在類器官表面,鑽入其中,並在24至48小時內生長成一個腫塊,最終“看起來與患者自身大腦中發生的情況完全一樣,”範恩說。

一方面,微型腫瘤會發芽微管,這些微管連線單個腫瘤細胞,似乎是膠質母細胞瘤對化療和放療產生耐藥性的原因。另一方面,腦類器官中的腫瘤“模仿了”患者自身癌症的生長距離和速度,“以及它的破壞性,”範恩說。“腫瘤幹細胞會在兩週內殺死類器官。”

他的團隊的第一個腦類器官是由健康人的細胞建立的。但是,在過去的一個月左右,他們一直在用膠質母細胞瘤患者的腦細胞來製造它們。“我們需要讓(腫瘤)幹細胞在更像患者大腦的環境中生長,”他說。有什麼比從她自己的細胞中生長出來的,因此包含與她相同的DNA的微型大腦更“像”患者自己的大腦呢?

如果他能獲得資金並清除監管障礙,範恩將從個別膠質母細胞瘤患者身上培養數百個腦類器官,並讓這些類器官患上癌症。然後,他將新增實驗性化合物或已批准的藥物,包括那些看似與心臟病或酗酒等無關的疾病的藥物,看看他是否可以拯救原本註定失敗的微型大腦。

範恩今年獲得了聯邦政府的批准,可以對一位他描述為“人脈廣泛”的患者進行此類藥物篩選,從她的細胞中建立一個類器官,並在其中新增她的腫瘤碎片,希望透過不斷嘗試藥物,直到有一種藥物消滅了類器官的癌症。然而,她的膠質母細胞瘤太晚期了,她在絕望的實驗能找到任何潛在有效的藥物之前就去世了。

似乎是因為沒有現有藥物可以治癒膠質母細胞瘤,範恩尋找一種可以根除腦類器官中癌症的化合物的努力肯定是徒勞的。但有一件事除外。即使實驗性藥物在臨床試驗中失敗,通常也會有一兩個患者——也許是50分之一,他說——他們的癌症停止生長甚至消失,至少是暫時的。這表明存在超級罕見的“獨角獸”患者,他們獨特的膠質母細胞瘤和獨特的大腦,具有其特徵性的免疫系統和遺傳特徵,可能對一種或多種藥物的組合很脆弱,而這種藥物總體上不起作用。

沒有哪個膠質母細胞瘤患者能夠經受住數百次孤注一擲的嘗試,以從數千種可能幫助她的可能性中找到藥物。但她的腦類器官可能會。