一位留著波浪棕色頭髮、指甲塗著栗色指甲油的年輕女子躺在哥本哈根一家醫院病房的輪床上。她伸出的左臂連線著電極。每隔幾秒鐘,空氣中就會傳來一聲爆裂聲——那是電擊。每次,女子的手指都會抽搐。她畏縮了一下。那天她將接受數百次電擊。

這位女子由幾位身穿實驗服的醫生照看,她出租自己的手臂,獲得了1000丹麥克朗,約合187美元。托馬斯·海姆伯格是一位接受過量子力學和生物物理學訓練的物理學家,他坐在凳子上,安全地避開干擾,用他的iPad素描著一項嚴酷實驗的細節,他希望這項實驗能產生深遠的結果。

醫生們給這位女子的手臂注射了麻醉藥利多卡因——劑量足以麻醉她的肢體以進行手術。起初,她手臂上的神經對電擊沒有反應。但醫護人員逐漸調高了電流。此時此刻,電擊強度為40毫安,幾乎是最初強度的10倍——類似於流經五瓦燈泡的電流。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞事業,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

啪——又一次電擊。女子的手像一條垂死的蛇一樣抽搐。海姆伯格沒有注意到,他只是盯著牆上的電腦顯示器。螢幕上躍出一個波形,描繪著手臂肌肉和神經中的電訊號,形成一個巨大的尖峰——這證明不斷增加的電擊已經開始克服麻醉。神經現在的放電強度與女子麻醉前一樣強。海姆伯格很高興。“書上寫的東西,”他輕聲說道,“與此相矛盾。”

海姆伯格在哥本哈根的尼爾斯·玻爾研究所工作,該研究所因物理學研究而聞名。他希望反駁書中寫下的許多東西。我於2011年12月目睹的這項實驗旨在調查一個長期存在的醫學謎團。

醫生們使用全身麻醉劑已有170年曆史。他們發現了數十種有效的化合物。當以逐漸增加的劑量給藥時,這些藥物都會以相同的明顯順序使身體和大腦的神經功能沉默:首先是記憶形成,然後是疼痛感覺,然後是意識,最終是呼吸。這種相同的順序發生在所有動物身上,從人類到蒼蠅。

然而,沒有人知道麻醉實際上是如何起作用的。一氧化二氮、乙醚、七氟烷和氙的分子結構差異如此之大,以至於它們不太可能像其他藥物那樣,透過與細胞中相同的蛋白質結合來發揮其共同作用。

海姆伯格認為,麻醉劑以一種完全不同的方式起作用:透過改變神經的機械特性。如果這是真的,那就意味著全身和大腦的神經細胞,或神經元,是機械機器,而不是科學家幾十年來一直認為的電路。在海姆伯格看來,電脈衝僅僅是物理衝擊波沿著神經傳播的副作用,類似於聲波的傳播方式。他認為,麻醉劑透過浸入包裹神經纖維的脂肪膜中來使神經沉默,使它們變得太軟而無法傳遞衝擊波,就像吉他弦太鬆而無法撥動一樣。

當我觀看那次實驗時,很容易將海姆伯格視為瘋子。但在那之後的七年裡,他和他的同事們已經推出了一系列證據:對機械波如何在單個神經細胞中移動以及膜可以膨脹和收縮多少以及多快的精細測量,以及顯示麻醉劑如何改變這些特性的研究。其他科學家也開始對此產生興趣。現在,海姆伯格正在為一項可能確鑿證明他的觀點的關鍵實驗做準備:測量單個神經細胞在脈衝穿過時釋放的熱量。

海姆伯格的工作繼續證明,神經脈衝比大多數生物學家可能意識到的要複雜得多。機械元件可能被忽視,因為歷史上的一個偶然事件:50年前,現成的儀器可以很容易地測量神經元中微小的電脈衝,但不能測量機械脈衝。硬體限制影響了科學家們做出的發現以及哪些想法進入了主流科學思想。海姆伯格的實驗現在正在重新開啟一場數十年前的科學分裂。

機械神經元的故事為所有科學領域提供了關於偏見和歷史偶然性的教訓。它也可能改變我們對神經、大腦和智慧的基本理解。科學家們一直在努力解釋大腦如何在依靠神經元中電噪聲且不可靠的蛋白質的情況下,實現面部識別和對話等艱鉅的任務。海姆伯格正在展示機械波如何補償這種噪聲。如果他的理論被證明是正確的,他可能會改寫生物學。或者他可能只是錯了。

灼熱的神經

科學家們長期以來試圖解釋的神經脈衝只持續一瞬間。踩到圖釘,你的大腦會在不到一秒的時間內感受到疼痛。訊號以高達每秒30米的速度透過神經纖維傳播。

這些纖維類似於比頭髮還細的微小空心管道。管壁由油性的細胞膜形成。帶電的鈉原子和鉀原子,稱為離子,懸浮在膜的內外。到20世紀中期,研究人員已經學會將電極插入神經細胞,以監測膜壁上的電壓。他們發現,當神經脈衝沿著膜傳播並經過電極時,電壓會在幾千分之一秒內飆升。1952年,兩位英國科學家,艾倫·霍奇金和安德魯·赫胥黎,報告說,尖峰的發生是由於鈉離子從膜外湧入膜內。然後,當鉀離子從膜內湧出膜外時,電壓恢復正常。霍奇金-赫胥黎模型成為現代神經生理學的基礎。

霍奇金和赫胥黎於1963年獲得了諾貝爾獎。但一些科學家繼續挖掘出破壞他們模型的觀察結果,海姆伯格重新創造了這些觀察結果,即使其中一些科學家已被視為誤入歧途。

市地知己,長期以來一直是美國國立衛生研究院的資深神經生物學家,就是其中之一。1979年,他進行了一項非正統的實驗。他透過顯微鏡觀察,小心翼翼地將一片閃亮的鉑金放在一根細細的白色細絲上——這是一束螃蟹的神經纖維束,透過解剖動物的腿暴露出來——並將雷射對準鉑金。透過測量雷射的反射,他可以檢測到運動,從而顯示神經束在電脈衝透過時是否短暫地變寬或變窄。他和當時他的博士後研究員巖佐邦彥進行了數百次測量。一週後,答案很明確:每次脈衝穿過神經纖維時,它們都會在幾千分之一秒內短暫地變寬,然後再次變窄。

這種波動非常微小:膜表面僅上升了約七十億分之一米。但這與透過的電脈衝完美吻合,證實了市地多年來一直懷有的懷疑:霍奇金和赫胥黎是錯誤的。

早在20世紀40年代,研究人員就注意到,當電脈衝透過神經纖維時,半透明的細胞會短暫地變得更加不透明。到1968年,市地和另一個團隊發現了證據,表明當脈衝到達時,膜中的分子會物理地重新排列自身,然後在脈衝通過後恢復到原始構型。

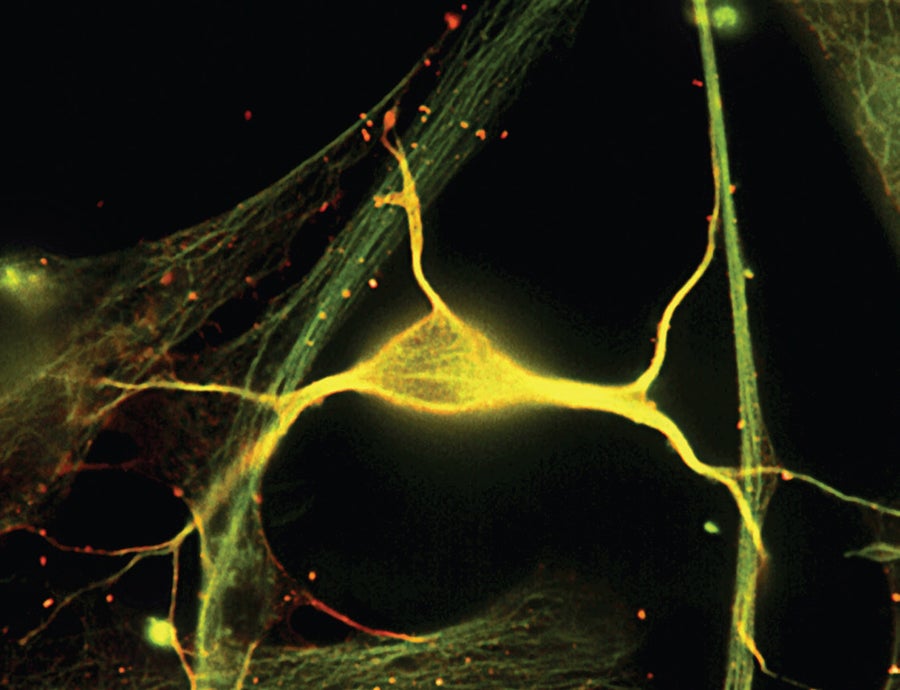

神經元,或神經細胞(黃色),位於大腦海馬體中——長期記憶的中心——由蛋白質(綠色和紅色)支撐。圖片來源:羅伯特·S·麥克尼爾 科學圖片庫

還有熱量。研究人員預計電脈衝會釋放熱量——電流流動時很常見。但幾個團隊發現了一些奇怪的事情。當脈衝疾馳而過時,神經纖維的溫度升高了幾百萬分之一攝氏度,但在脈衝通過後,溫度又迅速下降。熱量並沒有消散;相反,神經重新吸收了大部分熱量,也在幾千分之一秒內。對於市地來說,短暫的變寬、重新排列的分子以及加熱和冷卻都指向一個驚人的結論:神經訊號不僅僅是一個電壓脈衝;它在很大程度上也是一個機械脈衝。用電極傾聽神經的科學家們錯過了很多動作。

市地將餘生都用於探索這些效應。他開始相信,它們並非起源於細胞膜,而是起源於緊鄰膜下的蛋白質和碳水化合物絲層。根據他的理論,當電壓脈衝到達時,細絲會吸收鉀離子和水——導致它們膨脹和變暖——這個過程然後在脈衝通過後逆轉自身。

隨著市地追求這些想法,他逐漸與該領域脫節。其他因素也對他不利。在日本長大,他的英語說得不夠流利。“你[必須]知道很多事情才能和他進行真正實質性的對話,”美國國立衛生研究院神經科學部門負責人彼得·巴瑟說,他認識市地20年了。“而且我認為很多人認為他並沒有他實際那麼深刻和敏銳。”儘管市地與來訪的科學家合作,但他沒有培養出能夠傳承他思想的學生門徒。

意識形態的分裂的象徵是市地和另一位著名的美國國立衛生研究院神經科學家肯尼斯·科爾之間產生的意識形態競爭,科爾堅持主流觀點。儘管兩人從20世紀50年代到70年代在同一棟實驗樓裡工作,但他們幾乎有15年沒有說過話,除非在公開演講中,一個人會透過站在聽眾席中提出尖銳的問題來破壞另一個人。

市地在1997年美國國立衛生研究院改組期間放棄了他的實驗室,搬到了巴瑟實驗室的一個小空間裡。他繼續每週工作七天,直到90多歲。2008年12月的一天,當他在家附近散步時,他失去了平衡,頭部撞到了地面。一週後,他去世了,享年98歲。

到那時,市地的研究已經消失在人們的視野中。“我不認為有人質疑那些事情被看到了,因為他在實驗室裡很受尊敬,”馬薩諸塞大學阿默斯特分校的生物物理學家阿德里安·帕爾塞吉安說,他從1967年到2009年在美國國立衛生研究院工作。相反,市地的發現“被解釋為並非神經訊號傳導的核心”——只不過是電壓脈衝的副作用。潛在的科學問題“沒有得到解決”,他說。“一方進入了教科書,另一方沒有。”

脂肪液體變成晶體

海姆伯格在20世紀80年代中期,在德國哥廷根的馬克斯·普朗克生物物理化學研究所攻讀博士學位時,偶然發現了市地的研究。很快,他發現自己沉浸在圖書館的長時間學習中,仔細研讀舊論文。他最終會以不同於市地的方式將這些點連線起來。他認為機械波、光學變化和瞬時熱量一定發生在全身和大腦的神經脂肪細胞膜中,而不是像市地認為的那樣,發生在膜下方的蛋白質和碳水化合物絲中。

到20世紀90年代末,海姆伯格已經開始做自己的實驗,壓縮人工細胞膜,看看它們可能如何響應機械衝擊波。這項工作揭示了一些至關重要的東西:膜的油性脂質分子通常是流動的且隨機定向的,但它們接近化學家所稱的相變。稍微擠壓一下膜,脂質就會凝結成高度排列的液晶。

這些實驗促使海姆伯格宣佈神經脈衝是一種沿著神經膜傳播的機械衝擊波。當它前進時,它應該將膜的脂質分子擠壓成液晶——一種相變,會釋放少量熱量,就像水結冰時一樣。然後,當衝擊波的尾端在幾千分之一秒後透過時,膜會恢復到流動狀態,重新吸收熱量。短暫過渡到液晶並返回也會導致神經膜短暫地變寬,正如市地和巖佐在他們用雷射照射鉑金片時所看到的那樣。

海姆伯格的實驗更進一步。它們顯示了衝擊波和相變如何可能與脈衝透過時發生的電壓尖峰聯絡起來。海姆伯格發現,他可以透過在膜上施加電壓,簡單地將膜推入其液晶狀態。“人們在生物膜上施加電壓已有70年左右的歷史,但這些電生理學家中沒有人檢查過”液晶結構,他說。

教科書圖表將細胞膜描繪成包裹在管狀神經纖維周圍的薄而被動的絕緣片。但物理學家們開始意識到細胞膜具有驚人的特性。它們屬於一類稱為壓電材料的材料,壓電材料可以將機械力轉化為電力,反之亦然。石英手錶就是根據這個原理執行的。這意味著沿著膜傳播的電壓脈衝將隨身攜帶機械波。反之,沿著膜傳播的機械波將表現為電壓脈衝。

當海姆伯格和他的研究員安德魯·D·傑克遜在2005年首次發表該理論時,他們仍然沒有觀察到這些機電脈衝中的一個在運動。海姆伯格的一位前學生填補了這一空白。2009年,馬蒂亞斯·施耐德,一位現在在德國多特蒙德工業大學的生物物理學家,報告說他可以透過向人工膜施加電壓脈衝來觸發機械波。脈衝強度與神經細胞中發現的脈衝強度相似。衝擊波以大約每秒50米的速度傳播,類似於圖釘觸發的訊號從腳到大腦的傳播速度。到2012年,施耐德已經證實機械脈衝和電壓脈衝是同一膜波的一部分。

然而,施耐德最重要的發現出現在2014年。神經脈衝的一個關鍵特徵是它是全或無的。如果神經元接收到微弱的傳入衝擊,它就不會發出電壓脈衝。如果衝擊足夠強,它就會發出脈衝。“存在一個閾值,”施耐德說。他發現他的人工膜上的機電波確實是全或無的。決定性因素似乎是膜是否被擠壓得足夠硬以迫使其進入液晶形式。他說,只有這樣,“你才能得到脈衝。”

麻醉解釋

海姆伯格最初為何會堅持這種神經和麻醉的觀點?為了找出答案,我在我目睹醫院實驗的同一周拜訪了他在尼爾斯·玻爾研究所的辦公室。

海姆伯格的書架上有物理學家的書籍,而不是生物學家的書籍,裡面堆滿了已故德國物理學家的著作。其中一排是赫爾曼·馮·亥姆霍茲的布面精裝書,亥姆霍茲在19世紀中期提出了熱力學的一個關鍵前提,即能量可以改變形式,但不能被創造或毀滅。順便提一下,亥姆霍茲還測量了神經脈衝的速度。“我發現絕對有必要閱讀這些舊文字,”海姆伯格說。它們記錄了能量、溫度、壓力、電壓和相變之間基本聯絡的逐步發現。這些原則是海姆伯格關於神經功能的思想的基礎,這是一個物理學家闖入另一個領域的思想。“熱力學是我們擁有的最深刻的科學,”他說。“如果你懂熱力學,你就是明智的。”

他很快指出了關於麻醉的流行解釋中的弱點。生物學家認為麻醉劑透過結合並因此阻斷離子通道來使神經沉默——離子通道是神經膜中的閥門,它們開啟和關閉以允許鈉離子或鉀離子流過。生物學家說,離子的流動推動電壓脈衝沿著神經纖維向下傳播——通常被描繪成電訊號。但由於不同的麻醉劑具有截然不同的分子結構,海姆伯格無法相信它們都能結合到離子通道。他帶著一絲挫敗感說,這種解釋“完全是荒謬的”,彷彿在指出一些本應顯而易見的事情。一定有“更深層次、更深刻”的東西在起作用。

海姆伯格的思想部分受到了一本名為《Studien über die Narkose》,或《麻醉研究》的舊書的影響,該書由歐內斯特·奧弗頓於1901年出版。它敘述了一個特別引起他注意的實驗。奧弗頓取了數十種不同的麻醉劑,並將每種麻醉劑放入一個裝有水和一層漂浮在上面的橄欖油的燒瓶中。他搖晃每個燒瓶,然後等待水和油再次分離。他測量了每種藥物最終進入油中與水中相比的數量。一種麻醉劑在動物中的效力越強,它進入油中的程度就越高,這是一個驚人的結果,後來在現代麻醉劑中得到了證實。橄欖油和細胞膜由相同的油性分子組成,稱為脂肪酸。海姆伯格推測,這些藥物可能是透過浸入細胞膜,改變其物理特性來起作用的。

用合成膜進行的實驗支援了這一想法。當海姆伯格向膜中注入麻醉劑時,它會阻止膜變成液晶。它透過降低溫度(和升高壓力)來實現這一點,在該溫度(和壓力)下,從流動脂質到結晶脂質的相變發生——就像鹽或糖降低水的冰點一樣。

海姆伯格推斷,阻止膜中的這種轉變將阻止機械脈衝沿著神經纖維向下傳播,這解釋了為什麼麻醉劑會使神經麻木。值得注意的是,他預測應該有可能克服這種效應。為了產生更高的壓力以使用電擊來固化膜,你必須加大電流——這正是哥本哈根醫院的醫生對女子的手臂所做的事情。更強的電擊確實克服了麻醉。如果麻醉可以透過用電力更用力地推動膜來克服,那麼它也應該可以透過增加膜上的物理壓力來逆轉。

生物學家早在1942年就證明了這一點。他們使用了兩種不同的麻醉劑,乙醇和氨基甲酸乙酯,使蝌蚪醉酒到停止游泳的程度。然後科學家們將這些動物放入高壓氧艙中,並將壓力提高到大氣壓的136倍。麻醉效果消失了:蝌蚪恢復了游泳。當壓力降低時,動物再次變得靜止不動。“這非常令人驚訝,”海姆伯格笑著說。“你怎麼會有把醉酒的蝌蚪放在壓力下的想法呢?”

對辯論零容忍

時至今日,海姆伯格仍然對生物學家對他想法的反應感到沮喪,他稱之為孤子理論(孤子是一種自持波,它在傳播時保持其形狀)。儘管《美國國家科學院院刊》聲望很高,但他自2005年在該雜誌上發表他的理論以來,就一直面臨反對。

一位批評者,渥太華醫院研究所的著名神經生物學家榮譽退休教授凱瑟琳·莫里斯告訴我,整個研究路線都散發著物理學家的優越感,他們認為自己可以簡單地進入一個不同的領域,並將人們糾正過來。她用她最喜歡的一句俏皮話概括了這一點:“在我看來,這正是物理學家所做的事情,他們說,‘我們可以將這頭牛近似為一個點。’”

在某種程度上,莫里斯的反應是可以理解的。說神經是機械的也是電的,這是一回事。拒絕離子通道在神經傳導中起作用的概念,則是另一回事——這是海姆伯格和施耐德在他們與主流生物學最大和最成問題的背離中所做的。先別管科學家們已經發現了數百種離子通道蛋白。或者離子流可以用藥物選擇性地改變。或者科學家們可以在蛋白質中創造的突變會改變神經元的放電方式。“他們只是輕率地忽略了大量的生物學,”莫里斯說,她花了30年時間研究離子通道蛋白。

海姆伯格和施耐德承認,這些蛋白質一定有某種功能。但他們指出了一些實驗,其中一些是海姆伯格做的,表明即使沒有通道蛋白,離子也可以流過人工膜。他們將這種流動歸因於膜在流體相和液晶相之間轉換時出現的瞬時孔洞,他們認為這發生在身體和大腦的神經中。

他們的懷疑主義反映了物理學中的一種文化傾向:一種認為所有事物都應該可以透過熱力學原理來解釋的信念。他們說,生物學家在專注於蛋白質時,忽略了這些原理。類似的清教徒主義可能促成了市地理論的最終被否定。前博士後巖佐在2017年末與我們交談時說,他“不喜歡‘離子通道’這個術語”。巖佐說,這種反傳統觀點可能引導市地發現了其他人可能無法發現的東西,“但後來,它可能沒有幫助”他。

布賴恩·薩爾茨伯格對此表示贊同。他在賓夕法尼亞大學研究神經物理學,並於1971年開始了他的神經科學職業生涯,偶爾與市地擦肩而過。“他是一位非常聰明的實驗家,我毫不懷疑他測量到了神經厚度的真實變化,”薩爾茨伯格在今年早些時候說。“但他誤解了它們。”薩爾茨伯格說,神經纖維暫時膨脹,因為電壓脈衝透過部分是因為水分子透過相同的離子通道流入膜中,這些離子通道讓鈉離子進入,然後透過讓鉀離子流出的離子通道流回。

但另一個強大的因素可能有助於將市地推離視野——這對當今的所有科學都具有重要的教訓。

空想家

有趣的是,放電神經的熱能可能是主導神經科學的電訊號能量的兩倍。這些非電特性失寵的事實,部分可能源於歷史的怪癖。

市地是一位有天賦的儀器製造者,他在二戰期間的東京磨練了他的科學技能。面對嚴重的裝置短缺,他用零散的電氣元件組裝了自己的儀器。多年後在美國,他利用這些技能製造了精美的、獨一無二的儀器,用於測量神經細胞的熱量或暫時膨脹。

這些裝置和專業知識從未傳到其他科學家手中。測量電神經訊號是不同的。科學家們創造了易於轉移的方法,例如將微小的電極插入細胞膜。隨著這些技術從一個實驗室傳播到另一個實驗室,神經訊號的電檢視也隨之傳播。“存在一種文化偏見,”帕爾塞吉安承認。“人們使用他們認為自己理解的工具進行觀察,而不使用他們不理解的工具。這可能傾斜了思維。”

今天,技術差距開始消失。當我在2011年至2018年期間與海姆伯格聯絡時,他逐漸重複了一個又一箇舊實驗,使用現代技術來闡明市地和其他人在幾十年前首次看到的令人驚訝的事情。2014年,海姆伯格重新進行了醉酒蝌蚪實驗,使用合成膜代替動物:當他將壓力提高到160個大氣壓時,麻醉劑的影響被逆轉了——除了這一次,海姆伯格可以將這種效應直接與膜中的相變聯絡起來。2016年,他使用顯微鏡精確測量了單個細胞中市地和巖佐在1979年首次記錄的機械波。

現年58歲的海姆伯格正在尋求資金,用於可能最重要的實驗:測量神經脈衝或動作電位透過時產生的熱量。市地測量了來自纖維束的熱量,但海姆伯格計劃使用微晶片來測量單個神經元的熱量閃爍。這項實驗可以解決對他理論的一個關鍵批評:神經膜從液體到晶體的短暫相變應該釋放和重新吸收比市地看到的更多的熱量。海姆伯格認為,舊的實驗系統地低估了熱量;因為他們測量了許多神經元,早期脈衝後的熱量再吸收抵消了後期脈衝的熱量釋放。“真正的訊號可能要高得多,”他在2017年末告訴我。如果他的測量結果得到證實,它們可能會支援他的主張,即膜傳遞機械波。

也許最重要的是,其他科學家正在介入——不受舊的、僵化的爭端兩極分化的局外人。亞利桑那州立大學的生物感測器工程師農建濤正在使用雷射跟蹤單個神經細胞中的機械脈衝——就像市地和巖佐所做的那樣,只是濤將他的光直接反射到神經上,而不是微小的鉑金鏡上,這使得測量更加靈敏。他希望同時監測神經網路中的數百個單個神經元,用雷射感應來回波動的機械波。這樣的工作可以回答一個關鍵問題。“這些[機械]效應的存在是毋庸置疑的,”劍橋大學的神經科學家西蒙·勞克林說。“問題是神經元是否真的使用它們來做一些有用的事情。”

勞克林不研究機械波,但作為一位研究離子通道45年的人,他想象這些波可能影響小的蛋白質閥門。最近的實驗表明,閥門對膜中的機械力極其敏感。如果機械波有助於開啟和關閉離子通道,那可能會深刻改變我們對大腦的理解,因為放電神經元介導所有的思考。離子通道是出了名的嘈雜和不穩定的:即使是微小的熱振動也會導致它們隨機地彈出開啟或關閉。資訊理論家們幾十年來一直在努力解釋大腦如何能夠使用如此不可靠的通道來實現可靠的認知。但機械波可能意味著開啟和關閉是有目的的。“這是一個確定的可能性,”勞克林說。

有跡象表明這可能是真的。哺乳動物皮層中的一些神經元似乎違反了霍奇金-赫胥黎理論。當它們以高頻率放電時,它們的離子通道作為一個群體,比預期的更快地開啟。一種解釋是,通道對膜中的突然變化做出大規模反應——機械波的到來,或多或少同時開啟它們,使它們能夠比原本更快地放電。速度可能使它們能夠以驚人的速度傳輸資訊——這可能是認知的基本依據。在這種觀點中,神經脈衝既是電的,也是機械的。

海姆伯格和施耐德在這一切中佔據著一個奇怪的位置。他們或許有一天會分享諾貝爾獎。或者他們可能會一無所獲,被同樣困擾市地數十年的堅持所吸引。勞克林等一些神經科學家和濤等其他專家對機械波感興趣的事實,似乎是物理學家們的一個重要突破口。但海姆伯格在2018年初與我們交談時仍然堅定不移。“很多人試圖做的是透過將霍奇金-赫胥黎模型與我們的觀點結合起來,以某種方式拯救它,”他說。“但我個人……不會接受這兩種模型之間的任何妥協。”

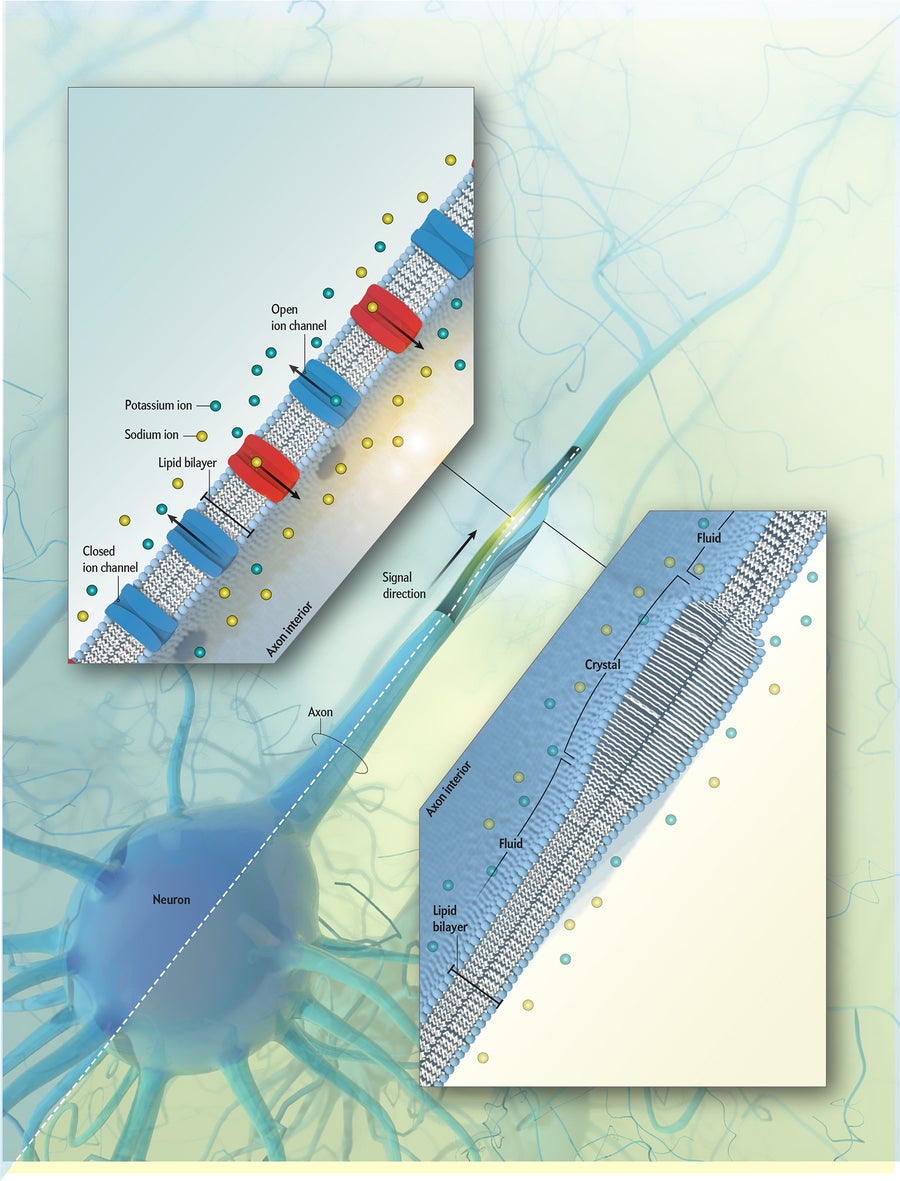

神經如何傳送訊號?

圖片來源: Falconieri Visuals

幾十年來,科學家們一直認可一種標準的解釋,說明神經細胞(神經元)如何在身體和大腦中傳遞訊號:每個資訊都以電脈衝的形式攜帶,電脈衝沿著細胞的長軸突傳播,跳到下一個神經元。但現在,少數物理學家,他們對活動中的細胞進行了奇異的測試,表示訊號實際上是沿著軸突波動的機械脈衝——類似於聲波或地震波。一些研究人員表示,任何物理脈衝都只是電脈衝的副作用。解決這些爭議可能會修改對大腦如何工作的解釋。

主流觀點:電脈衝

在傳統觀點中,神經訊號在構成軸突外壁的膜中傳遞。膜由脂質分子組成。脂質層中的通道瞬間開啟,讓鈉離子和鉀離子(帶電粒子)流過膜,然後關閉。隨著開啟和關閉沿著軸突向下推進,它會產生一個行進的電壓脈衝。

新觀點:機械波

在新觀點中,神經訊號也在軸突的膜中傳遞,但它是沿著軸突傳播的衝擊波。當波前推進時,它會擠壓脂質分子,短暫地將它們從流體轉變為液晶,使它們膨脹並釋放熱量。當波透過時,分子恢復為流體形式,收縮並重新吸收熱量。