四年前的冬天,在一次精疲力竭導致住院後,安開始做噩夢。夢中父親的形象變成了她童年時期令人痛苦的回憶——身體和心理虐待的場景。

安是一位三個女兒的單身母親,她在德國東部的一個小鎮長大,距離德國首都柏林有一個小時的車程。她的童年生活在酗酒者之中,包括她的父親和祖父。放學後,她經常回到空蕩蕩的家,當父母回家時,她也沒有感到安慰。她的父母都很暴力,無論是身體上還是情感上。十幾歲時,她多次遭到強姦。她還失去了一位好朋友,這位朋友懷孕後被自己的父親謀殺了。

在所有這些可怕的經歷中,安說最讓她痛苦的是她的父母似乎對她漠不關心。當她告訴母親她被強姦時,她的母親回應說她要為自己的遭遇負責。當她騎腳踏車上班時被汽車撞倒後,她的父親冷漠地說:“起來,沒事的,”然後就讓她走了。直到一位同事震驚地衝到她身邊,問她的頭為什麼滿是血,她才意識到事故有多嚴重。“這對我來說是最難的事情,”安告訴我,她的聲音開始顫抖,眼淚充滿了她的眼睛。“擁有不把你當人看的父母。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

根據她的回憶,安是一個憤怒、好鬥的孩子,難以控制自己的情緒,也無法有效地與他人溝通。十幾歲時,她曾兩次嘗試自殺。成年後,安從事冒險行為,例如超速駕駛,並且經常感到需要傷害自己,她透過摳自己的皮膚來滿足這種衝動。這種衝動是如此強迫性,以至於有時早上醒來時,她的胳膊上滿是血跡。情緒調節仍然是她最大的問題之一:當問題出現時,她很快就會感到不知所措。“我需要立即找人談談,”她說。“否則我擔心我會對自己做出什麼事。”

我在曼海姆市中心的中央精神健康研究所(也稱為ZI,是其德語名稱的縮寫)見到了安,該研究所分佈在德國西南部中等城市曼海姆市中心幾個街區。安在那裡接受複雜性創傷後應激障礙(PTSD)的治療,這是一種由長期創傷暴露引起的嚴重且持續的症狀群,以及邊緣型人格障礙(BPD),這是一種以強烈、不穩定的情緒為特徵的疾病,會對個人的自我形象和人際關係產生不利影響,並且常常伴有自殘和自殺行為。

邊緣型人格障礙和複雜性創傷後應激障礙有許多共同特徵,例如情緒調節困難和自我意識改變。然而,一個關鍵的區別是,複雜性創傷後應激障礙明確地將個人的狀況定義為對創傷的反應,而邊緣型人格障礙則不然。許多人符合這兩種疾病的標準。但是,創傷在邊緣型人格障礙中扮演的角色程度一直是精神科醫生和心理學家激烈辯論的主題。

研究表明,在邊緣型人格障礙患者中,有30%到80%的人符合基於創傷的疾病的標準,或報告有過去的創傷相關經歷。大多數研究或治療過邊緣型人格障礙患者的臨床醫生都同意,並非所有被診斷患有這種疾病的人都經歷過創傷——至少按照傳統的定義來看是這樣。但是,越來越多的證據表明,“創傷”的構成並非顯而易見:即使不良經歷不符合創傷的教科書定義,它們也可能在大腦中留下持久的印記,並增加患上邊緣型人格障礙等精神疾病的風險。

這些認識正在挑戰邊緣型人格障礙的定義和治療。一些臨床醫生和患者呼籲將邊緣型人格障礙重新命名為複雜性創傷後應激障礙,他們認為這兩種疾病之間的重疊程度足以消除前者的診斷。長期以來,邊緣型人格障礙一直受到嚴厲的汙名化——甚至受到精神衛生專業人員的汙名化,其中一些人拒絕接受患者,認為他們具有操控性、難以相處且抗拒治療。其他人則表示,儘管並非所有的邊緣型人格障礙都是複雜性創傷後應激障礙,但早期應激源在其發展中起作用的證據足以保證重新評估其標籤。

“我認為邊緣型人格障礙不符合人格障礙的概念,”ZI的精神科醫生馬丁·博胡斯告訴我。“它更符合應激相關障礙,因為我們從客戶那裡瞭解到,沒有嚴重的、人際關係的早期應激就沒有邊緣型人格障礙。”

模糊的界限

當博胡斯在德國當臨床實習生時,他在精神科病房遇到的第一個場景是一位婦女坐在地板上,用她自殘傷口中的血作畫。當博胡斯詢問這位病人時,病房的高階精神科醫生只是說:“哦,那只是一個邊緣型病人。你什麼也做不了。讓她出院吧。”

“但如果她自殺怎麼辦?”博胡斯問道。

“他們永遠不會自殺,”精神科醫生回答道。“他們只是說說而已。”博胡斯聽從了他的導師的建議,讓病人出院了。不久之後,這位婦女自殺了。

幾十年前的這段經歷是博胡斯(現在是一位60多歲的資深精神科醫生)意識到臨床醫生治療邊緣型人格障礙患者的方式存在問題的眾多經歷中的第一個。“在那個時代,[這個領域]完全被這種極其保守的,我敢說是敵對的、家長式的、屈尊俯就的態度所支配,”博胡斯說。

“邊緣型”一詞是20世紀30年代由德裔美國精神科醫生阿道夫·斯特恩提出的,他用它來描述一種介於神經症(如抑鬱症和焦慮症等精神疾病,不伴有幻覺或妄想)和精神病(患者與現實脫節)之間的灰色地帶的疾病。他寫道,這些病人“極難透過任何心理治療方法有效地處理”。

多年來,“邊緣型”仍然是一個模糊的概念。直到20世紀70年代,馬薩諸塞州麥克萊恩醫院的精神科醫生約翰·岡德森仔細檢查並描述了一組他注意到被誤診為精神分裂症的患者,它才成為正式的診斷。岡德森定義了這些人共有的六個關鍵特徵:通常是敵對或抑鬱性質的強烈情緒;衝動行為史;短暫的精神病性體驗;混亂的人際關係;不合邏輯或“鬆散”的思維,例如在非結構化心理測試中出現的怪異反應;以及維持正常外表的 Fähigkeit。

即使不符合創傷的教科書定義,逆境也會在發育中的大腦上留下印記。

不久之後,在1980年,“邊緣型人格障礙”出現在第三版《精神疾病診斷與統計手冊》(DSM)中,這是北美精神科醫生和心理學家以及世界範圍內研究人員使用的主要手冊。該診斷有助於推動對該疾病的潛在原因以及患者治療方法的研究。岡德森及其同事的長期研究還表明,儘管普遍認為邊緣型人格障礙是一種慢性、無法治癒的疾病,但大多數患者最終都會康復。

邊緣型人格障礙與其他人格障礙(廣義上定義為與社會期望背離並引起個人和人際關係問題的持久思維和行為模式)的關係仍然存在爭議。當它最初出現在《精神疾病診斷與統計手冊》中時,邊緣型人格障礙被歸類為幾種不同的人格障礙之一,每種人格障礙都由特定的特徵定義。例如,自戀型人格障礙的特徵是自大、以自我為中心和缺乏同情心。

邊緣型人格障礙在女性中更常被診斷出來,但一些研究表明,患有這種疾病的男性和女性人數大致相等。明顯的性別差異可能源於女性更願意尋求精神保健,以及該疾病的不同表現,這使得男性更有可能被診斷為自戀型、反社會型或其他人格障礙。這些和其他重疊之處促使許多臨床醫生和研究人員指出,缺乏證據支援不同類別的人格障礙。他們轉而主張所謂的維度模型,在該模型下,單一的、廣泛的人格障礙診斷將以症狀的嚴重程度和每位患者存在的某些特質為特徵。

其他專家則強烈反對徹底改革現有系統。其中包括岡德森和博胡斯,他們認為,對特定疾病(尤其是邊緣型人格障礙)的大量研究已經產生了專門定製的治療方法,而採用全新的模型將顛覆這一進展並損害患者。世界衛生組織釋出的診斷規範《國際疾病分類》(ICD)2019年版採用了新的維度模型,但保留了單獨的邊緣型標籤,以安撫該診斷的支持者;2013年釋出的第五版《精神疾病診斷與統計手冊》保留了類別,並納入了採用維度方法的替代診斷框架。(《精神疾病診斷與統計手冊》和《國際疾病分類》都被世界各地的精神衛生臨床醫生和研究人員廣泛使用,但後者更常用於為保險目的標記疾病。)

爭議不斷。一些專家,例如休斯頓大學發展精神病理學實驗室主任卡拉·夏普,提出邊緣型人格障礙的特質捕捉了所有人格障礙中常見的機能障礙。另一些人,例如博胡斯,則認為邊緣型人格障礙是獨特的——而且這種疾病與過去的創傷經歷有特定的聯絡。一個人的歷史如何促成其他人格障礙尚不清楚。迄今為止,大多數研究都以邊緣型人格障礙患者為物件,因為他們比其他人格障礙患者更可能尋求幫助。康涅狄格大學醫學院的臨床心理學家朱利安·福特指出,儘管他認為創傷可能是所有人格障礙的潛在促成因素,但對這個問題的研究仍然不足。“有足夠的研究表明,創傷可以在幾乎所有人格障礙中發揮作用,”福特說。“確切的作用是什麼——我不認為我們有研究來確定這一點。”

情感皮膚

博胡斯回憶起他在紐約州白原市的威爾康奈爾醫院擔任精神科醫生的早期時光,在那裡他看到了兩種截然不同的治療邊緣型人格障礙患者的方法,這讓他大開眼界。在一種方法中,患者被限制在一個鎖著的病房裡,並大量用藥。他們周圍的氣氛充滿敵意和懷疑,大多數人住了一年或更長時間。在另一種方法中,病房是開放的,氣氛溫暖而支援。鼓勵患者互相幫助,培養能夠忍受痛苦的技能,大多數人在入院幾個月後就明顯好轉地離開了。

後一種病房的治療方法圍繞著美國臨床心理學家瑪莎·萊恩漢開發的一種方法構建,萊恩漢本人也被診斷患有邊緣型人格障礙。高中畢業前不久,萊恩漢被送進了位於康涅狄格州哈特福德市生活研究所的一個鎖著的病房。在那裡,萊恩漢用尖銳的物體割傷自己的四肢,用香菸燙傷自己,並將頭部撞向醫院的地板。她的醫生嘗試了一系列治療方法,包括藥物、電擊、隔離和冷療(她被裹在冰冷的毯子裡並綁在床上)——根據萊恩漢的說法,這些方法可能弊大於利。

這段經歷,萊恩漢在她的回憶錄中將其描述為“墜入地獄”,促使她將自己的一生奉獻給幫助像她自己一樣的人。透過這段旅程,萊恩漢開始強調情緒失調是這種疾病的驅動力,她指出,邊緣型人格障礙患者經常經歷情緒的過山車。“邊緣型人格障礙患者在心理上相當於三度燒傷患者,”萊恩漢在2009年告訴《時代》雜誌。“可以這麼說,他們根本沒有情感皮膚。即使是最輕微的觸碰或移動也會造成巨大的痛苦。”對於邊緣型人格障礙患者來說,看似輕微的挑釁也會引起極度的憤怒、羞恥或絕望感。

利用這些見解,萊恩漢開發了一種新的治療方法,她稱之為辯證行為療法,或DBT。它既注重接受自我,又注重改變有害行為:“辯證”這個名稱描述了接受和改變之間的平衡。臨床試驗表明,DBT成功地減少了邊緣型人格障礙的一些關鍵特徵,例如自殘和自殺行為以及住院治療,以及其他症狀。

看到DBT的實際效果後,博胡斯意識到這種方法遠優於當時可用的其他治療邊緣型人格障礙的方法。回到德國後,他建立了德國第一個專門使用DBT治療邊緣型人格障礙的病房。從那時起,DBT診所在歐洲和美國變得普及,並在拉丁美洲、亞洲和中東地區建立起來。儘管DBT有很多好處,但多年來,博胡斯注意到它在處理許多患者經歷過的問題:創傷方面存在侷限性。

“大寫 T”創傷

創傷後應激障礙作為正式診斷於1980年出現在《精神疾病診斷與統計手冊》中,這是第一個由外部原因定義的精神疾病。它描述了一種在可怕事件發生後出現閃回、噩夢和焦慮等問題的疾病。幾十年來,人們一直在報告類似的疾病,例如第一次世界大戰期間描述的“彈震症”。但是,正是對越南戰爭退伍軍人心理需求的廣泛認識促成了這一納入。

在20世紀90年代初,在掃描了多年關於創傷倖存者的文獻後,哈佛大學的精神科醫生朱迪思·赫爾曼提出了“複雜性創傷後應激障礙”作為一種新的診斷(與創傷後應激障礙不同),以解釋由長期暴露於極端壓力而導致的一系列症狀。赫爾曼指出,當一個人受到另一個人控制時,例如在監獄或勞改營的環境中,或在某些家庭中,就會出現這些問題。它們包括情緒調節困難、不穩定的人際關係、身份和自我形象的病態變化以及自毀行為。

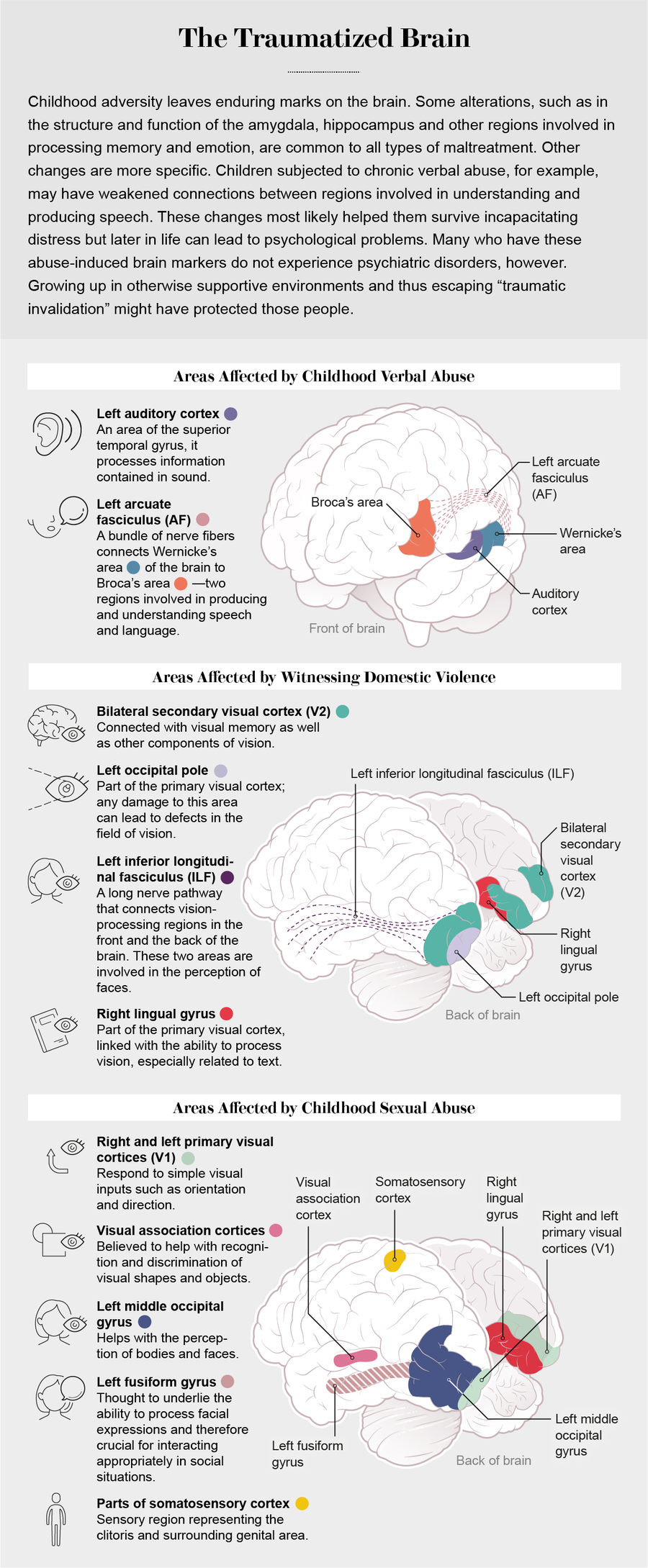

現為 Now Medical Studios;來源:“童年虐待對大腦結構、功能和連通性的影響”,作者:Martin H. Teicher 等人,《自然評論》,第17卷;2016年10月

“目前創傷後應激障礙的診斷公式主要來源於對相對有限的創傷事件倖存者的觀察,”赫爾曼在1992年的一篇論文中寫道。“這種公式未能捕捉到長期、重複創傷的千變萬化的後遺症。”她還指出,複雜性創傷後應激障礙患者的症狀“太容易被歸咎於潛在的性格問題”,並有可能被誤診為人格障礙。

隨之而來的是數十年的辯論。最大的癥結之一是這種診斷與邊緣型人格障礙之間存在顯著的重疊。麥克萊恩醫院岡德森人格障礙研究所的精神科醫生和主任路易絲·崔-凱恩回憶起21世紀初激烈的爭論。“關於邊緣型人格障礙和創傷後應激障礙或創傷相關疾病的區別,存在巨大的分歧和幾乎狂熱的爭議,就好像它們是互斥的,並且只能存在一種一樣,”崔-凱恩說。她解釋說,人們大致分為兩個陣營:一些人認為創傷後應激障礙被不公平地病態化為性格問題,另一些人則認為,儘管許多邊緣型人格障礙患者過去經歷過創傷,但這並不能解釋整個疾病。

這場辯論的核心問題一直是:什麼才算得上是創傷?儘管一些邊緣型人格障礙患者,例如安,過去經歷過嚴重的創傷性經歷,並且顯然符合複雜性創傷後應激障礙的診斷,但許多患有這種疾病的人卻沒有。瑞比·拉特納就是其中之一,她是一位50歲出頭的女性,大約在十年前被診斷出患有邊緣型人格障礙,並經營著一個YouTube頻道BorderlineNotes,以提高人們對這種疾病的認識。拉特納解釋說,在她試圖找出極端情緒痛苦和她一直 struggle 的一系列問題的解釋的終生旅程中,她調查了複雜性創傷後應激障礙的診斷,其中包括許多受損的人際關係和嚴重的飲食失調。“它從來沒有完全讓我信服,”拉特納說。“我的家庭中發生了一些真正困難的心理問題,”她補充說,但沒有嚴重到足以符合創傷相關疾病的標準。“我認為我的父母確實愛我。”

在第五版(也是最新版)《精神疾病診斷與統計手冊》中,“創傷”包括一個人直接經歷或目睹“暴露於實際或威脅的死亡、重傷或性暴力”,得知此類事件發生在近親或朋友身上,或反覆暴露於這些事件(例如,作為急救人員或警察工作時)。但對於精神衛生界的許多人來說,什麼算作創傷並不那麼明確。官方定義可以被認為是描述“大寫 T”創傷,而不是“小寫 t”創傷,後者是指令人痛苦的經歷,例如言語虐待、忽視、欺凌和貧困,這些經歷被認為不夠嚴重,無法達到這一診斷標準。“創傷的定義總是非常棘手的,”蘇黎世大學的臨床心理學家安德烈亞斯·梅爾克說,他是複雜性創傷後應激障礙的倡導者之一。

一項針對潛在創傷性經歷的大型美國調查顯示,從暴力和忽視到在不穩定的家庭中長大,近三分之二的成年人在早期生活中至少經歷過一次此類事件。對經歷過此類逆境的人進行的神經影像學研究發現,一些小寫 t 創傷會在大腦中留下持久的印記,尤其是在童年或青春期經歷此類壓力時,此時大腦仍在發育。其中一些改變非常具體。例如,有父母言語虐待史的人似乎在聽覺皮層中發生了變化,這與後來的語言困難有關。更廣泛的影響包括海馬體(一種參與記憶和學習的結構)體積縮小、杏仁核(情緒調節的關鍵中心)活動增強,以及這些區域與大腦其他區域之間的連線扭曲。

“情感虐待和情感忽視的影響確實相當深刻,”麥克萊恩醫院發育生物精神病學研究專案主任馬丁·H·泰徹說。“就大腦效應而言,它們與身體虐待或性虐待完全相當。”

對被診斷患有邊緣型人格障礙的人的評估表明,各種環境壓力因素會增加患上這種疾病的風險。這些包括大寫 T 創傷,例如童年性虐待,以及小寫 t 創傷,例如嚴厲的育兒方式、忽視和欺凌。博胡斯以及 ZI 的另一位精神科醫生克里斯蒂安·施馬爾及其同事發現,邊緣型人格障礙患者和有創傷史的患者也共享一些常見的神經生物學改變。這些變化包括與情緒相關的邊緣系統(包括杏仁核和海馬體)的結構和功能異常。

施馬爾說,這種重疊可能表明邊緣型人格障礙背後存在創傷或應激的特徵。清楚地界定邊緣型人格障礙的神經特徵仍然是一項挑戰,但研究結果已經啟發了潛在的新療法。施馬爾及其在 ZI 的同事已經測試了杏仁核的神經反饋訓練(在這種訓練中,人們被教會即時控制他們的大腦活動)是否可以增強現有的療法。

“創傷性事件,無論是童年欺凌還是來自父母或看護人的忽視,都會對人們產生長期後果——它們會影響你信任他人、調節情緒狀態以及學習如何應對的能力,”多倫多成癮和精神健康中心的臨床心理學家雪萊·麥克梅因說。“它們在生活的各個領域都有廣泛的後果——因此,我認為在治療被診斷患有邊緣型人格障礙的人時,考慮童年不良經歷的影響變得非常重要。”

一些專家,例如崔-凱恩,認為儘管應激和過去的創傷在邊緣型人格障礙的發展中起著重要作用,但這種疾病也有其他組成部分。比較同卵雙胞胎和異卵雙胞胎(他們分別共享近100%和約50%的基因)的研究表明,這種疾病具有很強的遺傳性。家庭研究也顯示了同樣的結果,表明可能存在遺傳成分。夏普認為,這種生物學傾向可能意味著孩子天生具有敏感的氣質,這使得他們更有可能將困難的情況體驗為令人不安的情況。

此外,崔-凱恩指出,創傷與邊緣型人格障礙之間的關係並非單向的。邊緣型人格障礙的症狀,例如情緒失調和人際敏感性,會使患有這種疾病的個體在壓力情況下更加脆弱,並干擾他們有效應對和全面溝通的能力,她解釋說。“一個情感和人際關係敏感的人,當他們感到受傷或受到威脅時,會變得衝動和對他人憤怒,並且有被誤解和遭受他人拒絕、報復或控制反應的風險,”她補充道。“這些脆弱性可以解釋為什麼患有這種疾病的人會反覆遇到社會逆境。”例如,2014年一項針對2000多名少女及其父母的研究發現,邊緣型人格障礙症狀的嚴重程度預示著來年嚴厲的育兒行為會變得多麼嚴重。

由於這些原因,崔-凱恩認為用複雜性創傷後應激障礙取代邊緣型人格障礙可能弊大於利。“一個人可能會因為他們遇到了一組非常困難的牌,這些牌既有生物學上的,也有環境上的,而患上邊緣型人格障礙,”她告訴我。“而將有創傷的人剝離出來——這就像說這種疾病的唯一合法性在於你是否遭受過嚴重的創傷。”

凱莉·羅馬納爾迪

創傷性無效化

最大的遺留謎團之一是,為什麼童年時期的不良經歷會導致某些人患上邊緣型人格障礙或其他疾病——例如複雜性創傷後應激障礙、抑鬱症或物質濫用,而另一些人則不會。為了尋找答案,泰徹的團隊對早期生活中遭受虐待但仍未被診斷出患有任何精神疾病的人進行了神經影像學研究。令他們驚訝的是,他們的大腦看起來與被診斷出患有各種疾病的人的大腦非常相似——但在某些區域(例如杏仁核)存在特定的差異。泰徹說,這些差異可能有助於解釋為什麼有些人能夠抵抗早期問題的心理後遺症。

導致復原力或脆弱性的因素仍然是一個懸而未決的問題。那些後來發展為邊緣型人格障礙的人可能在萊恩漢所說的“創傷性無效化環境”中長大,在這種環境中,一個人感到被周圍的人貶低。例子包括在需要時父母缺乏同情和關懷,家人 постоянно 的不贊成,或來自同齡人的欺凌。博胡斯說,這種遭遇的積累會導致各種負面後果,例如感到疏遠和對拒絕格外敏感。“我們的大多數患者都真正在努力適應積極的訊號,這一切都是由這種重複的創傷性無效化的經歷驅動的,”他說。

透過研究數十名在早期生活中遭受嚴重性侵犯的婦女,博胡斯及其同事發現,那些逃脫了無效化的額外折磨的人能夠發展出充實的夥伴關係,並在沒有精神疾病的情況下生活。至關重要的是,博胡斯說,他們總是有可以傾訴自己經歷的人。“當然,這令人不愉快;這是一場災難,”他說。“但如果你可以分享它,那就沒有那麼災難性了。”

安將她從父母那裡受到的持續無效化視為她問題的根源。“我真的無法愛自己,因為我的父母告訴我我不值得被愛,”她說。“我每天都必須與之抗爭。每天早上醒來,我都會說,我想走上一條新的道路。”慢性無效化本身也可以被認為是一種小寫 t 創傷——並且可能在沒有其他痛苦或令人痛苦的事件存在的情況下,導致邊緣型人格障礙的發展。簡娜(化名),一位在 ZI 接受治療的邊緣型人格障礙患者,告訴我,她在童年時期缺乏情感驗證可能是導致她病情的原因。“我不確定我的母親是否愛我,或者她只是覺得有義務愛我——對於我的父親,我知道他愛我,但他無法表達出來,”她告訴我。“如果你的感受沒有得到父母的驗證……那麼你就真的沒有學會人際關係是如何運作的,或者如何使用你的情緒。”

打破迴圈

曼海姆邊緣型人格障礙和複雜性創傷後應激障礙患者的住院診所位於 ZI 較新的建築之一中。正面外牆大部分是玻璃,內部乾淨明亮。當我參觀時,在病房工作的年輕心理學家斯蒂芬妮·莫爾帶我參觀了他們成年患者居住的樓層。門上都掛著每位患者的名字,都關著,氣氛出奇地安靜。“通常都這麼安靜嗎?”我後來問道。“不,並不總是那麼安靜,”莫爾笑著回答。現在是下午,大多數患者要麼外出,要麼小睡一會兒。她解釋說,上午通常安排個人和團體治療課程,所以他們中的許多人在中午時分都精疲力竭了。

當我們坐在離 ZI 一個街區遠的公園裡吃午飯時,莫爾描述了一位在自殺未遂後被送進醫院重症監護室的患者來到診所的情況。她被診斷出患有邊緣型人格障礙,而且病情非常嚴重——幾乎不說話,極度抑鬱,並且 постоянно 在手臂上割開傷口,傷口深到需要縫合。“我們一起發現她患有創傷後應激障礙,”莫爾告訴我。這位婦女遭受過強烈的暴力,包括性暴力和非性暴力。只有在接受DBT和創傷特定療法後,這位患者才表現出積極康復的跡象。“她不再傷害自己了,”莫爾說。“她一點也不想自殺。她想活下去。”在他們見面之前,“每個人都說她有操控性,她好鬥,一直都在反對——但沒有人問為什麼。”

世界各地的一些臨床研究小組試圖將對創傷的關注融入到邊緣型人格障礙的干預措施中。在 ZI,博胡斯的團隊建立了一種將辯證行為療法與創傷聚焦療法(包括在安全環境中讓患者接觸觸發創傷相關記憶的刺激)相結合的治療方法,他們將其稱為DBT-PTSD。這種治療方法的核心目標之一是幫助人們將過去的創傷經歷與他們目前的狀況聯絡起來——並透過這樣做,識別出觸發不良想法和行為的相關線索。“你需要反覆啟用這些線索,並教會大腦這些線索不再相關,”博胡斯解釋說。DBT 本身擅長教會人們描述和調節情緒系統所需的技能,以便他們能夠控制自己的行為。然而,它很少修改這些線索。

博胡斯及其同事在德國的三個門診診所進行了一項多中心、隨機對照試驗,以檢驗這種治療方法對患有童年虐待相關創傷後應激障礙且符合邊緣型人格障礙多項標準的女性的療效。他們的研究於2020年7月發表在《美國醫學會雜誌·精神病學》上,結果表明,這種治療方法顯著改善了創傷後應激障礙和邊緣型人格障礙的症狀——並且比一種成熟的創傷聚焦治療方法(稱為認知處理療法)的效果更顯著。

該團隊針對過去沒有大寫 T 創傷的邊緣型人格障礙患者修改了這種治療方法,以幫助他們專門處理創傷性無效化。研究人員將這種新方法稱為“結構化暴露 DBT”,或 SE-DBT。2022 年在德國的兩家診所和加拿大的一家診所開始了一項初步試驗。“我真的認為在邊緣型人格障礙的心理治療中關注創傷處理是真正具有革命性的,而且可能早就應該這樣做了,”麥克梅因說,她是加拿大成癮和精神健康中心試驗的首席研究員。“希望這將加速康復並加速改變。”

在 ZI 邊緣型人格障礙和複雜性創傷後應激障礙住院診所度過幾個月後,安繼續以門診病人的身份接受治療。她繼續處理她過去的創傷,但她控制自己情緒的能力顯著提高。

即使有了這些新療法,許多同時患有邊緣型人格障礙 (BPD) 和複雜性創傷後應激障礙 (complex PTSD) 的人仍然難以找到願意提供此類治療的心理治療師——這些治療通常需要數月甚至數年——而且費用還要在可負擔範圍內。對於佩吉·王 (Peggy Wang) 來說,這位被診斷出患有 BPD 和複雜性 PTSD 的美國女性,最大的問題不是哪種診斷對她更好,而是她如何獲得能夠改善她的治療。王女士一直與諸多問題作鬥爭——包括藥物濫用、工作不穩定以及難以建立健康的戀愛關係——她將這些問題歸咎於她在父母手中遭受的情感和身體虐待。王女士告訴我,她花了 10 年時間在紐約和加利福尼亞州輾轉於不同的治療師之間。當她最終找到合適的治療師時,她卻負擔不起更多療程的費用。

“標籤不是問題,”王女士說。“關鍵是找到解決所有這些問題的方法。”