1965年,工程師和未來的英特爾聯合創始人戈登·摩爾敏銳地注意到,微晶片上的電晶體數量在過去幾年中呈指數級增長,並預測它們不可阻擋的增長將從此推動計算技術的發展。這項非凡的預測現在被稱為“摩爾定律”,並且在很大程度上一直保持至今。

考慮到微晶片製造領域的不斷變化和進步,指數級增長的持續趨勢似乎簡直是奇蹟。但事實上,其他各種技術創新領域現在也表現出這種趨勢。其中一個我們最感興趣的,而且到目前為止在很大程度上被忽視的,是一項名為引力波天線的技術的持續發展,該技術用於探測遙遠的黑洞。

黑洞形成於當引力非常強大以至於沒有任何其他自然力可以阻止物質坍縮時。它們最常誕生於大質量恆星的死亡,這些恆星擁有足夠的物質和密度來觸發失控的引力坍縮。 這種恆星質量(或更大)的黑洞可以持續非常長的時間——實際上是永遠,與任何恆星的壽命相比。正因如此,黑洞在宇宙中非常普遍,據估計僅在我們的銀河系中就存在數百萬個。

由於這些奇異的物體具有極強的引力,它們會吸引所有接近它們的物質,甚至包括光——因此得名黑洞。雖然這使它們非常有趣,但也使它們難以觀測。幸運的是,我們可以透過它們的引力波來研究它們,引力波是黑洞加速時在太空中傳播的漣漪。我們可以在地球上使用精密儀器探測到這些波,這些儀器可以辨別由波的透過引起的空間擾動。這些變化幾乎難以置信地微小——例如,當典型的宇宙引力波經過時,太陽和地球之間的距離(約 1.5 億公里!)的變化甚至小於一根頭髮的厚度。

黑洞加速得越快,它發出的引力波就越強,因此我們就越容易在地球上探測到它們。事實證明,加速黑洞的最佳方法是讓它與另一個黑洞碰撞。這些來自宇宙檯球遊戲的碰撞目前是我們瞭解黑洞的關鍵資訊來源。

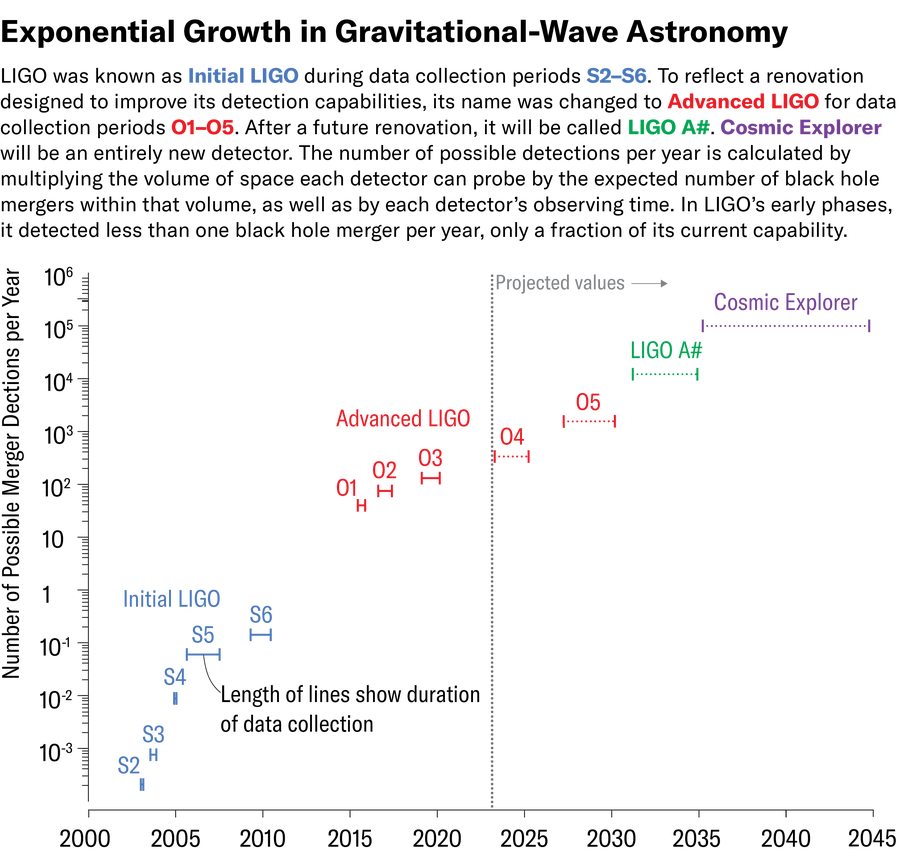

探測黑洞碰撞的技術開發始於 20 世紀 60 年代摩爾做出著名預測的時候。這既不容易也不便宜。雖然探測器隨著時間的推移而改進,但花了半個多世紀和超過十億美元才在 2015 年實現首次實際探測。然而,從那時起,探測器的快速改進帶來了新的探測——新的發現——以不斷增長的速度出現,到今天為止,已報告了約 100 次已確認的黑洞碰撞。

正如摩爾使用微晶片中電晶體的數量來量化技術進步一樣,我們建議使用探測到的碰撞率來量化黑洞探測器的進步。使用這個指標,我們研究了最靈敏的黑洞探測器——雷射干涉引力波天文臺 (LIGO) 及其計劃中的升級版“宇宙探測器”的結果,所有這些都是為了量化過去的效能並預測未來的改進。我們透過每年觀測到的實際或預期碰撞次數來衡量效能,從 2000 年開始,一直延伸到 2040 年之後。

我們發現,技術進步的速度可以非常出色地描述為指數級增長,從 2015 年的首次發現開始,並向未來延伸約二十年。探測率大約每兩年翻一番。而且,如果“宇宙探測器”或其同等裝置真的建成並投入執行,這種趨勢將在相當長一段時間內持續下去。摩爾定律顯然也適用於黑洞探測器。

Zane Wolf;來源:國家科學基金會;Szabolcs Márka;Imre Bartos

改進和執行黑洞探測器需要持續的投資——過去四分之一個世紀以來,這一要求基本上得到了滿足。值得注意的是,探測器速率的指數級提高並沒有伴隨年度成本的大幅增加。這也意味著探測變得非常便宜——摩爾定律的另一個關鍵方面,它不僅預測微晶片上電晶體的密度呈指數級增長,而且預測這種增長是以最小的成本增加實現的。雖然在 2015 年首次發現時,找到黑洞碰撞的有效成本約為 200 萬美元,但到 2035 年左右,這樣的探測成本應該低於 2,000 美元。

正如自摩爾預測以來,微晶片的改進幾乎改變了我們生活的方方面面一樣,黑洞探測的快速進步也可能改變我們理解宇宙的方式。從對引力本質或恆星生死的突破性見解,到一瞥宇宙的最終命運,這個通往宇宙的新的且不斷擴大的視窗無疑將改變我們許多天文方面的信念。

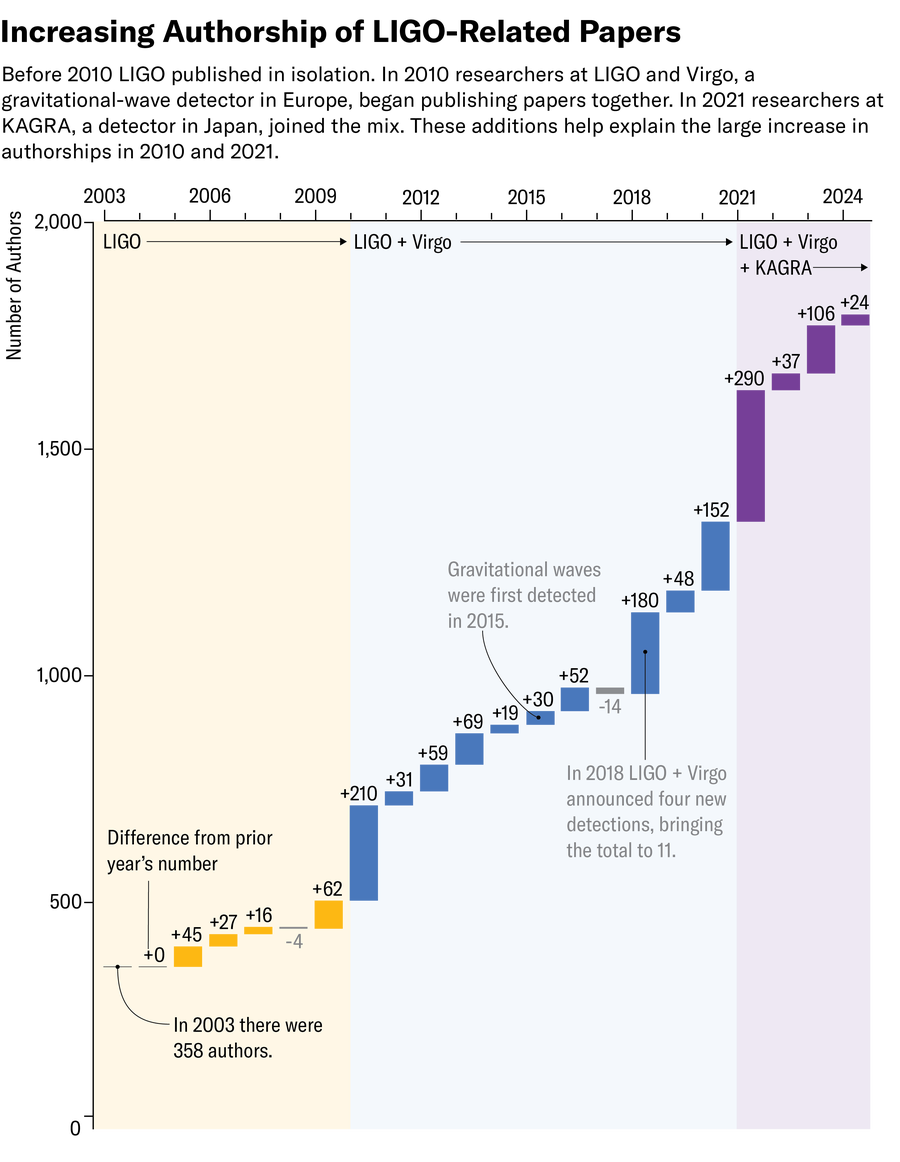

雖然新發現的重要性難以量化,但衡量黑洞碰撞在科學領域重要性的一個指標可以是直接參與黑洞探測器的科學家數量。檢視 LIGO 探測器團隊(以及合作的黑洞探測器 Virgo 和 KAGRA)科學出版物的作者數量,我們發現 2004 年至 2024 年間增加了五倍。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業: 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

Zane Wolf;來源:國家科學基金會;Szabolcs Márka;Imre Bartos

雖然微晶片和黑洞探測器依賴於截然不同的技術,但它們隨著時間推移的相似指數級改進可能暗示了更普遍的技術趨勢和人類進步的本質。例如,雖然沒有人打算為黑洞探測器的靈敏度設定固定的指數級增長率,但除非結果明顯優於已有的水平,否則可能很難證明為技術改進提供資金是合理的。

如果指數級增長確實是一種更普遍的技術趨勢,那麼它可能會帶來超出我們現在手中裝置所包含的益處。為技術的未來狀態設定期望可以極大地幫助實現它所需的規劃,就像微晶片和計算領域一次又一次所做的那樣。也許,正如指數級技術進步徹底改變了計算,現在又轉變了引力波天文學一樣,在未來幾年,我們將看到類似的巨大進步在其他領域展開,例如生物技術和通訊。認識到這些強大趨勢的希望和危險可能是為我們勇敢的新未來做好準備的關鍵,無論它可能是怎樣的。

這是一篇觀點和分析文章,作者或作者表達的觀點不一定代表《大眾科學》的觀點。