那是 2013 年 5 月,開普勒太空望遠鏡已壽終正寢。

自 2009 年發射以來,開普勒行星探測任務一直在發現新的行星,但在 2013 年 5 月,其四個反作用輪中的第二個失效了。望遠鏡無法再控制其指向;主要的開普勒任務結束了。

當時,我是在加州理工學院讀三年級的本科生,在我看來,開普勒任務的結束也標誌著我過去三年為之奮鬥的目標的終結。我想研究新的系外行星系統,並確定它們能告訴我們關於行星如何形成的哪些資訊。在我看來,現在是進入這個領域的好時機——開普勒太空望遠鏡開創了系外行星發現的新紀元,並且新的行星不斷湧現。可能性和機遇似乎無窮無盡。我確信,最終,所有這些發現都將導致行星形成的統一理論,而我想利用開普勒發現的碎片來幫助解決這個難題。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

但是,如果沒有開普勒,幾個月前還看似無窮無盡的發現之流似乎消失了。我感到非常沮喪。

幾年後我才知道,我對開普勒的終結意味著什麼完全錯了。這架損壞的望遠鏡不是終結,而是一個新的開始,它將導致我們對一類迷人而神秘的行星——熱木星的理解發生轉變。

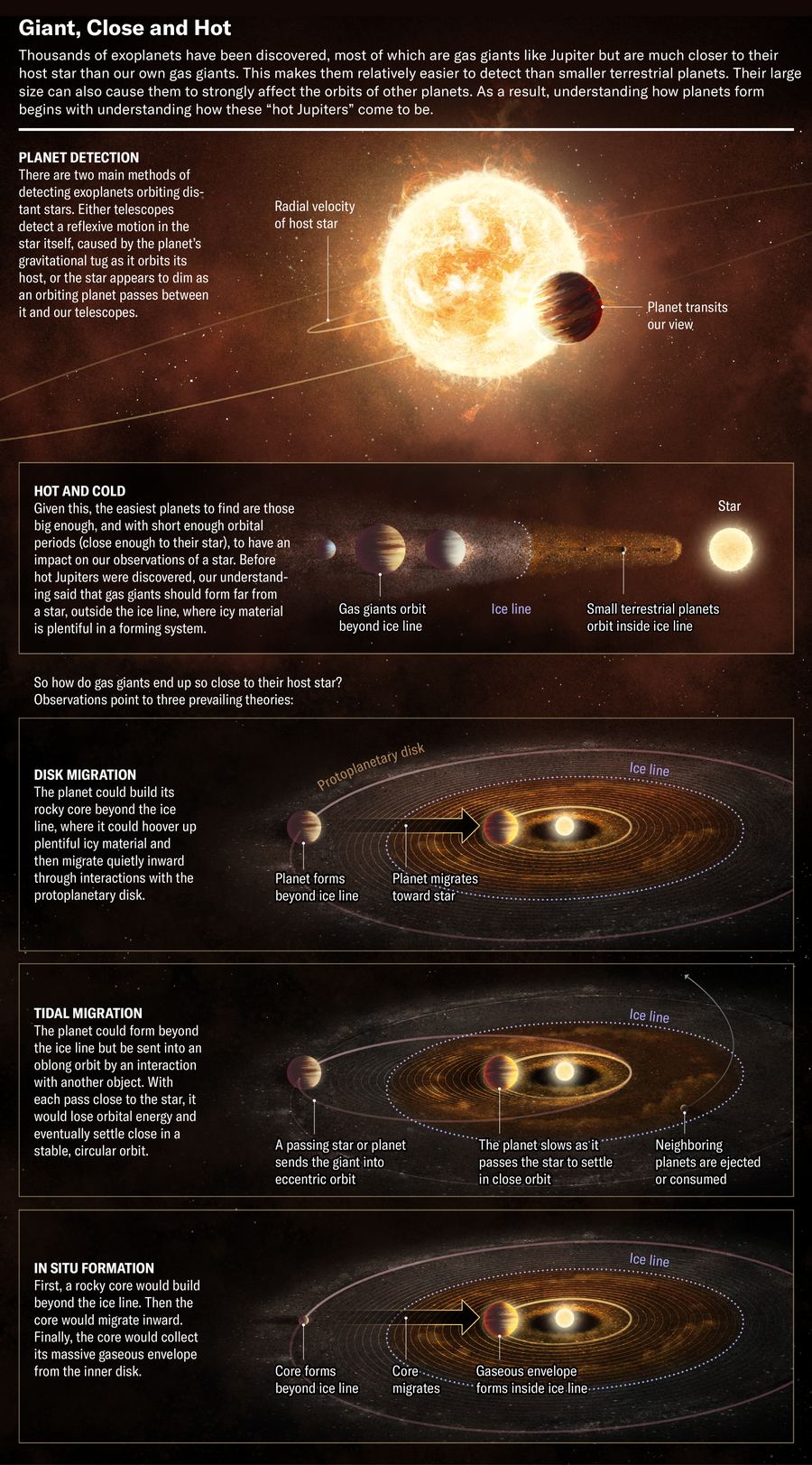

熱木星的故事始於幾十年前。甚至在天文學家開發出能夠尋找其他恆星周圍行星的技術之前,科學家們就想象過這些行星可能是什麼樣子。1952 年,出生於烏克蘭的美國天文學家奧托·斯特魯夫發表了一篇簡短的論文,提出理論上,質量與木星相當的行星可以位於離其主星 50 倍近於地球到太陽的距離。他推測,如果它們確實如此靠近它們的恆星,那麼應該可以透過兩種方式發現它們:要麼監測主星的運動,並尋找由軌道行星的引力拖拽引起的輕微反射速度;要麼監測恆星的亮度,並尋找當行星從恆星前面經過時會發生的光線下降。這兩種方法分別稱為徑向速度法和凌星法,理論上都可以找到圍繞恆星近距離執行的木星質量行星。在斯特魯夫做出這一預測時,沒有人擁有技術來驗證這個想法。

但科學家們對此持懷疑態度,既懷疑木星大小的行星可能如此靠近它們的太陽執行,也懷疑他們能否探測到系外行星。流行的理論解釋說,如此大的行星會在更遠的地方形成,超過行星系統中稱為冰線的點,在那裡,正在生長的行星可以從大量的冰盤物質中吸收質量。因此,大多數科學家預計系外行星看起來會像我們太陽系的行星:小型類地行星會在冰線內,而大型氣體巨星會在冰線外。如果這種設定盛行,那麼天文學家將不得不收集數年甚至數十年的資料才能做出發現。木星每 12 年繞太陽一週,因此研究人員可能不得不等待數十年才能看到類似木星的系外行星在其恆星前面移動。雖然理論上是可能的,但這將是一項艱鉅的任務——而且較小的類地行星可能提供的訊號太微弱而無法探測到。

這種理解在 1995 年完全改變了,那是斯特魯夫首次思考外星木星可能性的 43 年後。當時,天文學家米歇爾·麥耶和迪迪埃·奎洛茲宣佈透過徑向速度法發現了第一顆繞普通恆星執行的系外行星:飛馬座 51b。這項發現為他們贏得了 2019 年的諾貝爾獎。飛馬座 51b 的質量約為木星的一半,完成一次完整軌道僅需 4.2 天,其軌道直徑僅為主星半徑的 10 倍。這個極短的軌道週期意味著之前對需要數十年才能確認系外行星軌道的擔憂突然消失了。這顆行星獨特的組合,即非常靠近其恆星(因此溫度非常高)以及質量很大(與太陽系中最大的行星木星一樣大),產生了足夠強的訊號,可以被麥耶和奎洛茲探測到,併為這類行星起了一個新的暱稱:“熱木星”。這顆系外行星看起來與以前見過的任何行星都不同,它的大小和軌道距離使其遠遠超出了經典行星形成理論的範圍。

圖片來源:Matthew Twombly

科學家們立即開始開發關於這種行星如何形成的新理論。木星質量行星的質量明顯大於所有其他型別的行星,並且需要獨特的形成過程。木星質量行星必須首先用岩石和冰建造一個核心,然後建造一個足夠大的氣體包層,以啟動一個稱為失控吸積的過程,在這個過程中,它們會在不到一百萬年的時間裡(與行星系統的壽命相比,這是一個非常短的時間)吸走所有附近的物質,並將其質量增加 10 倍。經典形成理論預測,這個過程將發生在遠離恆星的地方,超過環境溫度低於水冰點的位置。在最初發現飛馬座 51b 不到一年後,道格·林提出了一種可以產生熱木星的機制:林提出,行星在冰線外形成,然後在與原行星盤(恆星形成後留下的物質,行星由此誕生)相互作用後向內遷移。這種機制的時間安排在邏輯上是合理的,因為木星大小的行星需要在星盤仍然存在時增長到其完全周長,然後可以在完全形成後非常有效地向內移動。這種動態平靜的行星遷移理論,稱為星盤遷移,將第一個熱木星的存在與傳統的行星形成理論統一起來,因為在這種情景中,熱木星的形成與其寒冷的同類完全相同,只是稍後移動。

在發現第一顆行星後,發現更多行星的競賽開始了。

2000 年之後,一系列地面望遠鏡網路開始湧現,旨在系統地搜尋更多像飛馬座 51b 和早期發現的另一顆熱木星 HD 209458 b 這樣的行星。很快,熱木星成為迄今為止已知數量最多的行星型別,儘管科學家們明白這是因為它們易於發現,並不一定反映了它們真正的普遍程度。軌道如此靠近其恆星的大型、大質量行星在徑向速度(因為一個質量大、近距離的行星會更多地拖拽恆星)和凌星(因為近距離行星從我們的視線來看更有可能在其恆星前面經過,並且由於其更大的半徑會阻擋更多的星光)中都給出了特別大的訊號。

隨著時間的推移,科學家們發現了數十個,然後是數百個符合相對狹窄輪廓的行星:它們的質量和半徑與木星相似,軌道週期為幾天,軌道是完美的或近乎完美的圓形。這些行星的相似性非常顯著,似乎表明產生這些行星的過程在研究的各種系統中是相似的。然而,已知熱木星的集合受到地面觀測能力的限制,這為這些系統中許多未被發現的方面留下了可能性,這些方面需要替代觀測技術來揭示。

開普勒太空望遠鏡應運而生。該天文臺於 2009 年發射,立即改變了這個領域。地面觀測僅限於圍繞恆星執行的最大行星,而開普勒的精度可以揭示更小的行星。發射後不久,開普勒發現了它的第一個多行星系統,開普勒-9,其中兩顆行星圍繞同一顆恆星執行。很快,它就發現了數百顆,然後是數千顆行星。

到目前為止,科學家們已經發現瞭如此多的熱木星,以至於大規模的人口統計和種群研究開始成為可能。初步估計發現,熱木星可能圍繞 0.1% 的恆星執行。

多行星系統似乎總體上占主導地位,儘管 2012 年的一項研究使用可用的開普勒資料得出結論,熱木星往往沒有行星兄弟姐妹。似乎熱木星有一些獨特之處,這與正在發展的系外行星的整體圖景形成了鮮明對比。

第二個,也是更新的熱木星形成理論,稱為潮汐遷移,可能可以解釋這些伴星的缺乏。在這種更新、更劇烈的機制中,一顆木星質量行星在其系統中的冰線外形成。隨著時間的推移,原行星盤消散後,行星與另一個物體(例如,一顆經過的恆星或另一顆行星)之間的相互作用導致木星的軌道變得偏心或細長。由於軌道非常偏心,木星每軌道週期會靠近其主星一次。每次它靠近其恆星時,木星都會損失一些軌道能量,使其軌道隨著時間的推移而收縮並恢復為圓形。這個過程會對木星初始軌道內的任何其他行星非常不穩定,可能會將它們從行星系統中驅逐出去,因此自然可以解釋在開普勒資料中看到的缺乏熱木星伴星的情況。由於它與新資料的一致性,潮汐遷移成為熱木星形成的首選理論,取代了最初為解釋飛馬座 51b 而提出的星盤遷移理論。

開普勒的所有這些成功表明了為什麼我和許多其他科學家在 2012 年 7 月開普勒的一個反作用輪失效以及 2013 年 5 月又一個反作用輪失效時感到沮喪。

起初,似乎所有的希望都破滅了,但在經歷了近一年的不確定性之後,開普勒團隊找到了操作望遠鏡的新方法,巧妙地利用恆星輻射的壓力平衡航天器。在它的新化身 K2 中,望遠鏡可以透過每 90 天調查一批新的恆星來繼續其系外行星的搜尋。儘管較短的觀測基線帶來了一些限制,但新的觀測場也提供了幾乎難以管理的大量行星宿主的高質量資料。每 90 天,來自天空不同區域的資料就會變得可用。

每次從航天器下載新的觀測場時,我都會與我的研究夥伴交換激動人心的訊息。在新任務開始不到一年後,K2 觀測了一個包含一顆名為 WASP-47 的恆星的觀測場,這是一顆早期發現的明顯的典型熱木星的宿主星。2015 年 7 月,我與天文學家安德魯·範德堡交換了關於一系列全新訊號的訊息,這些訊號表明可能有其他行星正在恆星前面凌星。範德堡從瑞士業餘科學家漢斯·馬丁·施文格勒那裡瞭解到了這些訊號。這些新的凌星現象讓我停下了腳步。WASP-47 是一個已知的熱木星宿主星——但 K2 光變曲線不僅顯示了一顆預期的行星,還顯示了兩顆額外的附近行星。其中一顆是海王星大小的行星,軌道略微位於已知熱木星的外部,另一顆比地球略大,軌道位於熱木星路徑的內部。

那一刻,就好像我自己的反作用輪失效了一樣,我的思緒隨著這些影響而飛速旋轉。請記住,當時該領域的共識是熱木星永遠沒有附近的行星伴星。然而,這個美麗的系統是該規則的反例。如果這顆熱木星發生了遷移,它的內部和外部伴星都倖存了它的旅程!

2015 年 8 月,我們發表了我們對新行星的發現,其中包括一項分析,我們表明,即使這些行星碰巧沒有凌星恆星,我們仍然可以透過它對熱木星施加的引力拖拽來發現其中一顆行星。在公開宣佈這些行星不到兩天後,我收到了法國科學家馬里昂·內夫-範馬勒的電子郵件。她解釋說,她的團隊一直在使用徑向速度法監測 WASP-47 系統,並且他們發現了系統中第四顆行星——一顆寒冷的木星質量行星 WASP-47 c,它遠離內部三顆行星執行。無論可能發生過什麼遷移過程,都必須允許熱木星的內部伴星倖存下來,並且也允許寒冷的木星伴星留在其遙遠的軌道上。

這一發現,加上我們的發現以及 WASP 團隊的原始工作,意味著我們現在知道 WASP-47 系統包含一個前所未有的幾何結構:它是唯一已知有附近行星伴星的熱木星,並且系統中也有一顆遙遠、較冷的木星。這種設定表明,我們的熱木星形成理論中缺少一些東西。

2016 年,天文學家康斯坦丁·巴蒂金、彼得·博登海默和格雷格·勞克林發表了一篇論文,提出了關於熱木星如何形成的第三種理論:一種他們稱為原位形成的分步機制。在這種情景中,熱木星分三個步驟形成。首先,它的岩石核心在冰線外由寒冷的星盤物質堆積而成;然後核心向內遷移到其最終的熱軌道;最後,核心從流經其位置的星盤物質中吸積其巨大的氣體包層。值得注意的是,該理論確實預測熱木星的外部伴星應該存在,這與 WASP-47 中新發現的行星一致。

在 WASP-47 帶來的驚喜之後,天文學家們被激勵去尋找更多打破規則的系統。

繼 2018 年發射凌星系外行星巡天衛星 (TESS) 之後,下一個重大進展到來了,該衛星旨在搜尋整個天空中最亮的恆星以尋找系外行星。2020 年,我與天文學家切爾西·黃領導的團隊合作,使用 TESS 觀測研究了一顆名為 TOI-1130 的恆星。我們發現該系統擁有一顆帶有內部行星伴星的熱木星。除了那個系統之外,其他團隊還發現了另外三顆帶有伴星的熱木星,使包含帶有兄弟姐妹的熱木星的系統總數達到五個。

這五個系統,加上數百個已知熱木星但沒有證據表明有其他附近行星的系統,使所有三個主要的形成理論都成為可能:動態平靜的星盤遷移、劇烈且不穩定的潮汐遷移以及分步原位形成。這三種機制中的每一種似乎都適用於已知熱木星種群的子集。是否有可能所有三種情景有時都會發生?

儘管最初的印象是熱木星是性質相似的非常統一的行星種群,但現在看來,帶有伴星的熱木星的形成方式可能與孤獨的熱木星不同。在未來幾年內,TESS 應該會繼續發現更多包含帶有伴星的熱木星的系統,而這些伴星的位置和性質將有助於更完整地描繪熱木星系統的可能架構。

充分理解熱木星的下一步是利用這些發現來確定三種可能的遷移機制的相對可能性,以確定哪些系統以哪種方式形成。木星大小的行星是其行星系統的統治者,因為它們具有主要的引力影響以及它們的遷移路徑塑造其系統架構的方式。理解這些世界是構建科學家們幾個世紀以來一直在尋求的行星形成統一理論的第一步。