宇宙學科學的一個變革時代在本週結束,歐洲航天局的普朗克望遠鏡釋出了其早期宇宙的最終地圖。普朗克是研究宇宙微波背景(CMB)的三大太空望遠鏡系列中的最後一個,宇宙微波背景是大爆炸的微弱餘輝,它對宇宙的年齡、幾何形狀和組成進行了迄今為止最精確的測量。由於歐洲和美國的機構對資助後續的太空任務猶豫不決,普朗克似乎將成為多年來最後一個研究宇宙微波背景的太空望遠鏡——這標誌著宇宙學家的一個重大轉變。

“整整一代年輕科學家都是在普朗克的陪伴下成長起來的,”宇宙學家、歐洲航天局(ESA)在荷蘭諾德韋克普朗克任務的專案科學家揚·陶伯說。

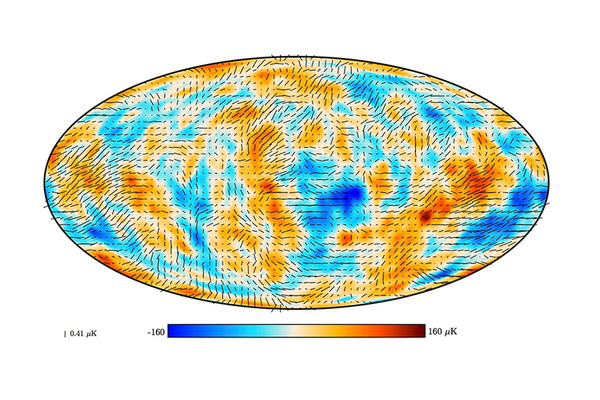

二十多年來,大量的地面和氣球載實驗,以及三大太空望遠鏡,都在研究宇宙微波背景。它們主要專注於繪製宇宙微波背景溫度在天空中的微小變化,以建立已成為宇宙學黃金標準的宇宙圖表。普朗克,從2009年到2013年收集資料,以比以往任何時候都更高的精度完成了這項工作:其資料幫助研究人員確定了宇宙的年齡(約138億年)、其幾何形狀(基本上是平坦的)及其組成(95%的暗物質和暗能量)。特別是,最新的釋出鞏固了之前基於普朗克資料的預測,即宇宙的膨脹速度應該比目前觀測到的慢9%。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

溫度圖及其產生的科學成果是一項“偉大的成就”,但它們已經沒有太多可以提供的了,愛爾蘭梅努斯大學的理論宇宙學家彼得·科爾斯說,他不是該合作組織的一員。

普朗克後時代

許多參與該任務的科學家已經轉向其他專案。西爾維婭·加利在2013年獲得博士學位後加入了普朗克,她是該任務中為數不多的科學家之一,並幫助領導了最新的研究。現在,她說她可能會加入許多正在參與歐幾里得專案的同事,歐幾里得是歐洲的一項重大任務,它將以前所未有的規模繪製宇宙星系圖,並正在為2021年的發射做準備。歐幾里得是一架老式光學望遠鏡,而不是微波探測器,這使得它成為一種技術上不同的任務,需要不同的技能。她說,從個人層面來說,轉向新的事業令人興奮。

但是,缺乏主要的宇宙微波背景任務讓許多研究人員感到擔憂。“從科學角度來看,這將是一場災難,”巴黎天體物理研究所(IAP)的加利說。“長期積累起來的大量專業知識和技能可能會丟失,這存在風險。”

該領域目前的主要重點是詳細測量宇宙微波背景的其他引數,包括其偏振:微波電磁場在特定方向上略微對齊的趨勢。在這方面,研究人員希望找到暴脹的跡象,暴脹是大爆炸初期宇宙呈指數級膨脹的短暫時期。巴黎天體物理研究所的普朗克高階研究員卡里姆·貝納貝德說,宇宙學家還可以透過研究宇宙微波背景的偏振如何彎曲時空來測量物質在宇宙中的分佈。這種效應稱為引力透鏡。

普朗克繪製了偏振圖——美國宇航局在2000年代也做過——但靈敏度有限。“偏振資訊中只有10%被利用了,”巴黎狄德羅大學的天體物理學家雅克·德拉布魯耶說,他幫助設計了普朗克。“宇宙微波背景仍然有很多秘密可以揭示,”他說。

偏振問題

美國宇航局和歐空局迄今為止拒絕資助新的大型衛星來研究宇宙微波背景——儘管一些美國團隊正在研究地面和氣球儀器來測量偏振。英國布萊頓蘇塞克斯大學的普朗克博士後朱利安·卡隆已經加入了其中一個專案,即智利的西蒙斯天文臺。他說,吸引力之一是可以使用引力透鏡來解決另一個基本物理問題:估計稱為中微子的基本粒子的質量。

空間機構不願資助大型宇宙微波背景專案的原因之一是,實驗尚未發現暴脹的偏振訊號。一項名為BICEP2的實驗聲稱在2014年探測到了該訊號,但普朗克資料後來表明這只是銀河系中的塵埃。在最新的研究中,普朗克合作組織還在BICEP2資料的幫助下尋找暴脹訊號,但沒有探測到。然而,“我們尚未看到它這一事實並不意味著它不存在,”新澤西州普林斯頓大學的宇宙學家理查德·戈特說。

許多美國團隊現在正在聯合起來,尋求資金來建造一個價值4億美元的下一代地面望遠鏡網路,稱為CMB-S4,它將比以往任何裝置都更靈敏地探測暴脹訊號。陶伯說,那是下一個重要的目標。

許多宇宙微波背景研究人員繼續倡導太空任務。英國卡迪夫大學的普朗克宇宙學家埃爾米尼亞·卡拉布雷塞正在推動歐洲加入LiteBIRD,這是一項擬議的日本探測器,它將在降低成本的同時尋找宇宙暴脹的訊號。“這個想法是建造一顆更小、更集中的衛星,”卡拉布雷塞說。但是從太空來看,它仍然具有看到整個天空的優勢——這是從地面無法做到的。其他人則希望歐空局與印度合作,提出另一項偏振任務的提案,稱為CMB-Bharat。

其他宇宙學家正試圖在歐洲啟動宇宙微波背景偏振研究。義大利米蘭大學的普朗克高階成員達維德·邁諾正在與一個義大利主導的偏振實驗合作,該實驗將設在西班牙的特內里費島。研究人員說,如果地面實驗甚至看到一絲暴脹的跡象,那將鼓勵空間機構資助重大任務。“當然會有資金的,”貝納貝德說。

本文經許可轉載,並於2018年7月20日首次發表。