克雷格·史蒂文斯每隔兩小時就會收到來自南極洲的簡訊。

這些資訊來自一個狹窄且極其昂貴的金屬管,它懸掛在羅斯冰架下的南大洋中。這個管子裝有感測器,定期記錄周圍不同深度的水溫、鹽度和洋流。然後,該儀器透過衛星電話將測量結果中繼給史蒂文斯,他是紐西蘭惠靈頓國家水與大氣研究所的海洋學家。

這些資料為了解地球上最偏遠、鮮為人知的環境之一提供了線索。“在我們看到冰架下有什麼之前,我們已經收到了來自金星表面的照片,”史蒂文斯說。幾乎沒有人冒險進入過這些巨大的漂浮冰崖之下。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

但是,南極洲冰架下發生的事情極其重要。冰與海洋之間的介面影響著氣候變化如何影響全球海平面、洋流、天氣模式和海洋生態系統。

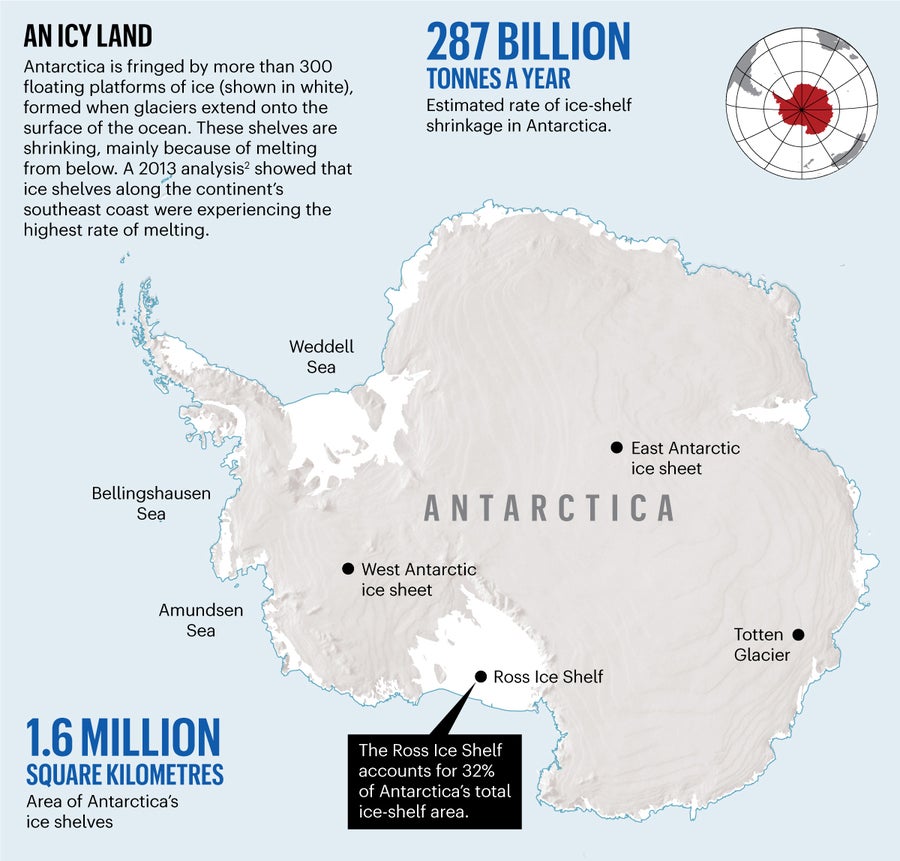

大約四分之三的南極洲海岸線被冰架覆蓋——冰架是由冰川流向海洋時匯合形成的漂浮冰原。大約有300個這樣的冰架,覆蓋面積超過160萬平方公里。其中最大的羅斯冰架,面積大約相當於西班牙;其下方的海洋包含的水量與北海一樣多。

冰架與基岩之間的摩擦力,即冰接觸海底或周圍海岸線的地方,產生向後的力,減緩冰的流動並穩定其後的冰川。當冰架崩塌或變得太薄時,陸地冰蓋會更快地流入海洋。正是這種陸基冰的湧入導致了海平面上升。

而且這種貢獻正在增加。根據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)2019年9月的一份報告1,2012年至2016年間,世界冰蓋融化導致海平面每年上升1.2毫米,是二十年前的七倍。南極洲的冰蓋覆蓋面積為1400萬平方公里,格陵蘭島的冰蓋延伸面積為170萬平方公里。報告稱,這些冰蓋將是本世紀及以後海平面上升的主要驅動因素。

但是,尚不清楚有多少冰蓋會消失,透過什麼機制消失,以及在什麼時間範圍內消失,尤其是在南極洲。“這極大地增加了未來海平面上升貢獻的不確定性,”英國劍橋英國南極調查局的海洋學家基思·尼科爾斯說。

為了更自信地預測海平面上升,科學家需要更好地瞭解冰-海介面發生的情況。 這也將幫助他們瞭解氣候變化可能如何影響受冰架和冰蓋融水影響的海洋的其他方面,例如洋流模式以及全球熱量和養分輸送。

注意下方

冰架縮小主要有兩種方式。第一種是從向海一側邊緣崩解冰山,這種方式引人注目且容易識別。第二種是冰架從下方融化,這種方式是隱蔽的,但事實證明是更重要的機制。

自 20 世紀 60 年代以來,紐約州帕利薩德斯市拉蒙特-多爾蒂地球觀測站的海洋學家斯坦利·雅各布斯一直在進行南極研究航行。他說,即使在當時,冰架與周圍水域的相互作用也很明顯。“它們位於海洋中,”他說,“在某些情況下,根據冰鋒附近的海洋測量,它們正在底部融化。”

但是,這種底部融化,稱為基底融化,直到 20 世紀 70 年代南極洲衛星觀測開始後才容易量化。冰架厚度的衛星測量表明,南極洲的一些冰架比其他冰架經歷更多的基底融化並且正在變薄。2013 年,一項基於衛星資料的估計2表明,南極洲的冰架每年淨損失 2870 億噸冰(參見“冰雪大陸”)。

南極冰蓋由東、西兩個不同的冰蓋組成,它們的動態各不相同。一項基於 1994 年至 2012 年間收集的衛星資料的分析3 表明,在南極洲東部,冰架在該時期的前半段增厚,但隨後停止積累質量。在南極洲西部,冰架的變薄貫穿整個研究期間,並且隨著時間的推移而加速。

南極洲西部冰架的變薄尤其令人擔憂,因為南極洲西部冰蓋的大部分位於海平面以下,這使得它比海拔較高的南極洲東部冰蓋更容易發生失控崩塌。

經歷最快速變薄的冰架集中在阿蒙森海和別林斯高晉海的海岸沿線。在這裡,一種被稱為繞極深水的海mass,通常在南極大陸架附近環繞南極洲流動,能夠進入冰架下的空腔。繞極深水相對溫暖,按照南極洲的寒冷標準,這意味著比深海海水的冰點高几度。因此,它可以從下方快速融化冰架,因此對南極洲西部的冰架構成相當大的威脅。

研究表明,阿蒙森海和別林斯高晉海的一些冰架正接近臨界點,或者可能註定要消失。但是南極洲是一個高度多變的環境。只有幾十年的測量資料,很難知道什麼是自然變異,什麼不是。

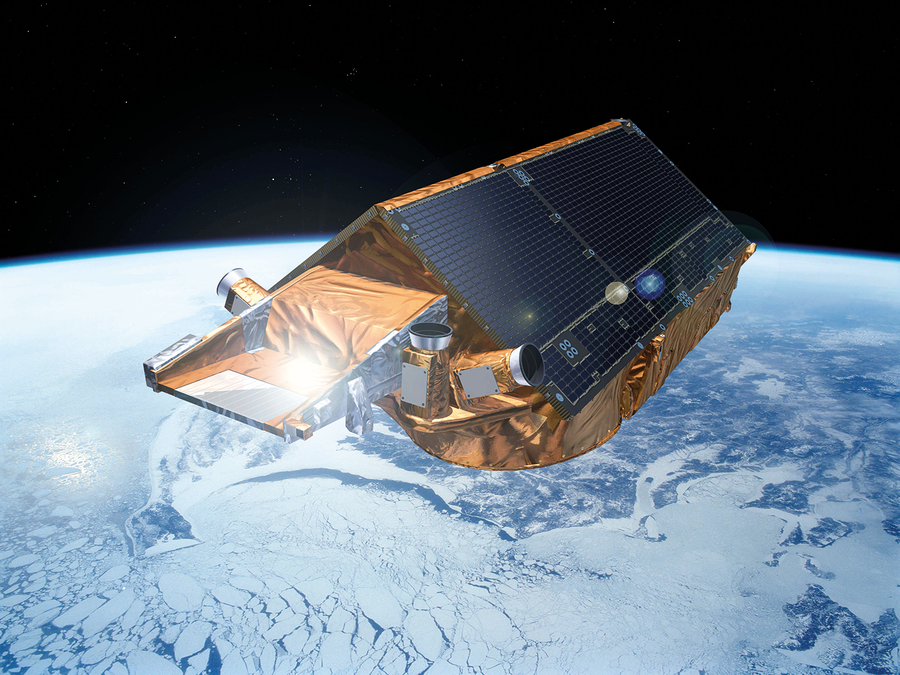

致謝:CryoSat-2 測量冰蓋厚度

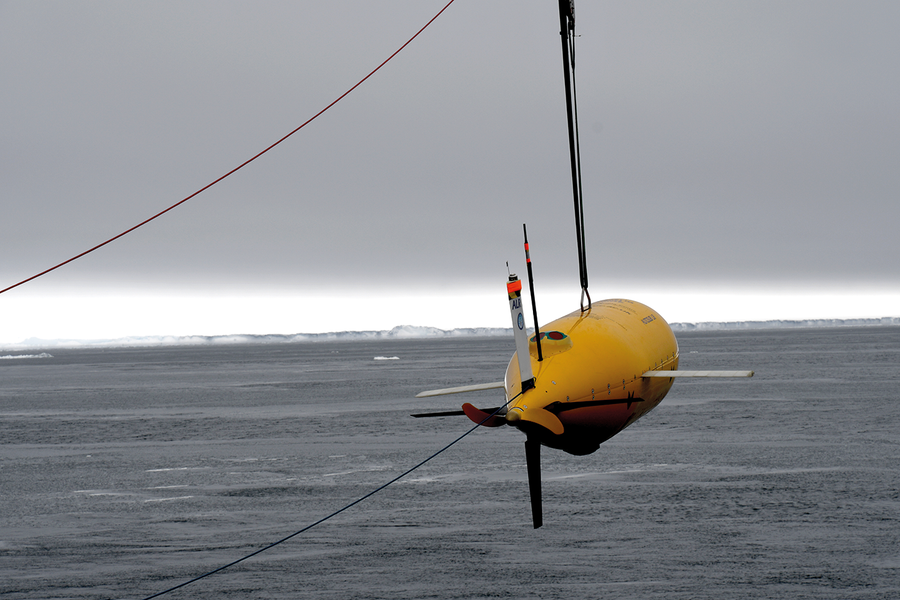

Autosub 可以記錄冰架下的資料。致謝:Svein østerhus

威德爾海豹是有用的研究助手。致謝:Dan Costa,USCS

貿易工具

無論是從高處觀察南極冰,還是徵募當地人監測海洋,科學家們都在尋找各種方法來研究冰架、附近的海洋以及冰下隱藏的海洋。

衛星

飛越南極冰架的衛星可以使用高度計來測量冰的高度。透過重複的軌道和重複的測量,衛星可以建立冰厚度隨時間變化的記錄。這建立了冰架的總體檢視,但它的精度有限,並且無法跟蹤短期或精細空間尺度上的變化。目前有兩顆測高衛星在軌執行:NASA 的 ICESat-2,它使用雷射高度計來測量冰厚度,以及歐洲航天局的 CryoSat-2,它配備了雷達系統。

地面雷達

地面雷達系統使科學家能夠以亞毫米級的精度按小時尺度跟蹤冰架厚度的變化,從而深入瞭解冰架空腔中的潮汐和洋流如何促成冰架底部的融化和再凍結。這些儀器的早期版本既昂貴又笨重,但由基思·尼科爾斯和英國劍橋英國南極調查局的其他科學家開發的名為 ApRES 的系統,部署成本僅為 5,000 英鎊(6,400 美元),並且可以使用連線到汽車電池的太陽能電池板無限期執行。其低成本使得同時跟蹤冰架上的多個位置成為可能。

鑽孔

使用一股溫水在數百米厚的冰層中鑽孔是一項昂貴而複雜的工作。但它可以直接進入冰架下的海洋——包括冰架邊緣內陸數百公里,其他方法難以到達的位置。科學家可以將一系列攝像頭、感測器和其他取樣裝置透過孔洞放下,以獲得海洋動力學的詳細影像。雖然這種方法僅產生冰架下單個位置的資料,但儀器可以留在那裡收集數年的資料。

自主水下航行器和滑翔機

配備最先進海洋儀器的無人潛水器可以在海洋表面深處以及冰架下的空腔深處航行。這為研究人員提供了冰架空腔的廣闊視野,而不是將他們限制在特定點的少量測量中。自主水下航行器(AUV)可以記錄冰架的形狀和深度,以及海底的槽和脊,這些槽和脊會影響冰架下水的迴圈。

研究人員也開始使用稱為滑翔機的較小型自主航行器,它們可以在沒有任何人為幫助的情況下探索海洋區域數天或數週——比大型 AUV 長得多。但是,這兩種型別的航行器都需要研究船來部署和回收它們,這限制了它們在南大洋可通行月份的使用。

繫泊和浮標

海洋學系泊(系在海底的儀器)和自主浮標(可以在水中上下移動)用於建立冰架附近海洋條件長期變化的剖面。例如,浮標收集了羅斯海大陸架三年多的資料。由於浮標可以被程式設計為在特定時間上升和下降,因此它們可以在海冰覆蓋表面的月份保持在水下。

海洋哺乳動物

測量電導率、溫度和深度(稱為 CTD 標籤)的電子裝置通常附著在海豹等海洋哺乳動物身上用於生態研究,但物理海洋學家也開始利用這些資料。“海洋哺乳動物探索兩極海洋”(MEOP)聯盟收集來自標記動物的資料,並將其提供給科學家。MEOP-CTD 資料庫包含來自全球標記海洋哺乳動物收集的 500,000 多個海洋學剖面。據估計,緯度 60 度以南的所有此類資料中有 70% 是由這些哺乳動物研究助手收集的。這些動物通常活動範圍廣泛,並且能夠在冬季在海冰覆蓋的區域航行。

變革之風

瞭解什麼是自然的途徑之一是長期模擬南極冰架。但是,在科學家能夠模擬一個世紀內發生的事情之前,他們需要了解冰架周圍和下方在幾天和幾周內發生的事情。然而,“在南極洲環境中使用傳統的海洋學工具收集測量資料並非易事,”紐約州立大學奧爾巴尼分校的極地研究員劉紀平說。

想想從羅斯冰架下向紐西蘭的史蒂文斯傳送資訊的感測器。將該裝置放在那裡需要數百萬美元的努力,惠靈頓維多利亞大學的一個團隊首先在冰架內加熱了一個臥室大小的溫水水庫,然後使用這些水融化了兩個直徑為 25 釐米的孔,穿透了 300 多米深的冰層。

在如此惡劣的環境中進行科學研究既需要仔細的計劃,也需要創造性的即興發揮。當天氣條件阻止了最先進的相機裝置的到來時,史蒂文斯和他的團隊使用安裝在高壓外殼中的運動相機在冰架下拍攝——這種裝置“在最後一刻被你扔進包裡,結果證明很有用”,他說。

有時挫折更為嚴重。2005 年 2 月,英國製造的無人潛水器 Autosub 在威德爾海東部的一個小型冰架下因水下電子聯結器故障而被困。“在南極洲做的很多工作,當你成功完成時,你不會感到喜悅,”領導這項任務的尼科爾斯說。“你只是感到鬆了一口氣,因為這一切並沒有變得非常糟糕。”

儘管有這些偶爾的挫折,但衛星測量、各種海洋學技術收集的資料(參見“貿易工具”)和建模研究現在正在揭示覆雜的相互作用和反饋迴圈,這些相互作用和反饋迴圈影響南極冰架(尤其是南極洲西部冰蓋邊緣脆弱的冰架)的基底融化。

由於風向的變化,今天到達那些冰架的繞極深水比過去更多。當風從西邊吹來時,地球自轉產生的科里奧利力將寒冷的表層水推向北方,遠離南極洲海岸線。這使得更多溫暖的繞極深水向上湧流,從而融化阿蒙森海冰架的底部。

研究人員十年前就知道,南極洲西部海岸線的風正在變得更加西風。這個過程似乎不是自然週期的一部分,而是人類活動的結果。華盛頓大學西雅圖分校的冰川學家埃裡克·斯泰格領導了一項關於此的研究,他說,“對於我們所看到的損失與全球變暖之間的聯絡,有一個明確的論據”。

目前,繞極深水可以沿著南極洲西部海岸線約四分之一的地區到達大陸架。但模型表明,到 2100 年,氣候變化導致的洋流變化可能會使這種水體到達新的區域,並威脅到該大陸一些最大的冰架,例如羅斯冰架。南極洲東部的一些地區,尤其是託滕冰川,可能也比以前認為的更容易受到繞極深水的影響。

羅斯冰架的一部分已經表現出一些變化。風向的變化正在將海冰從冰架前方的海洋吹走,形成比正常冰間湖更大的無冰區域。與淺色的海冰相比,深色的無冰水在夏季吸收更多的太陽熱量,因此水會升溫,從而加劇冰架的融化。

更廣泛的整合

下一步是將南極冰架動力學與世界另一端的格陵蘭冰蓋動力學整合起來。格陵蘭島的冰川終止於狹窄的峽灣,那裡沒有冰架形成的餘地。相反,地表融水滲透到冰蓋的裂縫中,並進入地表以下數百米的海洋。

“最難測量的事情之一是冰川底部的這種通量,”加利福尼亞州聖地亞哥斯克裡普斯海洋研究所的海洋學家菲亞瑪·斯特拉內奧說。但是,她說,“這引發了一系列非常有趣和令人興奮的動力學”。

斯特拉內奧和她的同事記錄了新鮮融水羽流如何沿著冰川陡峭的表面快速上升,以與飲料中冰塊被勺子攪拌時融化速度加快的方式大致相同的方式,加速冰川表面的融化。他們還表明,格陵蘭島有自己的暖水來源:熱帶和亞熱帶水域透過深海洋流輸送到格陵蘭島海岸,主要是在該島的東南部和西部海岸。

更大的圖景開始逐漸清晰。今年早些時候,研究人員發表了首次分析4,分析了格陵蘭島和南極洲冰蓋的融化可能如何影響全球氣候。該研究表明,這些過程將驅動更多變的天氣,帶來更多極端高溫和低溫,並削弱北大西洋的深海環流,影響全球熱量和養分透過海洋的輸送,並可能改變天氣模式。

科學家們還在努力全面協調不同的冰蓋模型,並將它們與冰蓋模型比對專案中的更大氣候模型耦合起來。目標是將冰蓋和海水之間的相互作用納入 IPCC 的第六次評估報告,該報告計劃於 2022 年釋出。到目前為止,該小組的模型和報告尚未包含全球氣候系統的這一方面。

這表明,對冰架下和冰蓋邊緣事件的科學理解正開始走向成熟。但還有很長的路要走。“我們迫切需要更多的觀測來約束模型,以及更多的模型來測試所有這些新過程,”領導這項分析的惠靈頓維多利亞大學的冰川學家尼古拉斯·戈萊奇說。“我們試圖建模的系統的幾乎每個要素都存在巨大的未知數。”

H.-O. 波特納等人。《氣候變化背景下的海洋和冰凍圈政府間氣候變化專門委員會特別報告》(2019 年)。

裡格諾特,E. 等人。《科學》341, 266–270 (2013)。

保羅,S. 等人。《科學》348, 327–331 (2015)。

戈萊奇,N. R. 等人。《自然》566, 65–72 (2019)。