電視新聞以物理學故事開場並不尋常,但這在 2012 年 7 月 4 日發生了,當時世界各地的電視臺都選擇在黃金時段播出日內瓦的突發新聞:一項近 50 年的搜尋以歐洲核子研究中心 (CERN) 物理實驗室的大型強子對撞機 (LHC) 發現希格斯玻色子粒子而告終。對於實驗物理學家來說,希格斯玻色子是粒子物理學標準模型獎盃櫃中最後也是最重要的缺失部分——該理論描述了宇宙中所有已知的粒子以及它們之間的力。然而,物理學家認為,可能存在比標準模型中更多的基本粒子,一場新的、更具挑戰性的尋找正在進行中,以找到它們。

就像尋找希格斯玻色子一樣,為了發現隱藏的粒子,從而構建更完整的自然界微觀尺度圖景的競賽正在 LHC 進行。發現希格斯玻色子的實驗——ATLAS 和 CMS——將發揮重要作用,但 LHCb 是一個規模較小、鮮為人知的專案,在同一加速器上執行,為追逐帶來了狡猾和隱秘。這個第三個實驗很有可能成為第一個帶回獎品的實驗。

LHCb 遵循與大多數新粒子探索不同的遊戲計劃。ATLAS、CMS 和許多其他努力試圖直接創造未被發現的粒子,而我在其中工作的 LHCb 實驗則使用所謂的底強子來尋找我們無法直接產生但會在幕後影響反應的未見粒子的特徵訊號。LHCb(“b”代表“beauty”,即“底”)研究的是當底強子在大型強子對撞機中產生,然後衰變成其他粒子時會發生什麼。底強子是極好的測試物件,因為它們以各種各樣的方式衰變,而且物理學家對這些反應應該如何進行有非常精確的預測。任何偏離這些預測的情況都暗示我們可能看到了來自未知粒子的干擾。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

從側面 (1) 和下方 (2) 看 LHCb,研究穿過束管 (3) 進入實驗的質子碰撞。在控制室 (4) 內,物理學家監控執行情況。計算機處理器 (5) 確定要記錄哪些反應以進行分析。碰撞發生在精密的頂點定位器 (VELO) 內部,該定位器使用矽感測器 (6) 來探測底粒子。圖片來源:阿拉斯泰爾·菲利普·威珀

這種型別的搜尋既複雜又需要極高的精度,但它有可能揭示 ATLAS 和 CMS 無法企及的粒子種類。它已經揭示了一些有趣的現象暗示,這些現象有可能挑戰當前物理學定律的寫法。我們可能正在目睹物理學家以前從未觀察到,甚至可能從未想象過的自然界中的粒子或力的作用。如果是這樣,我們在 LHCb 的研究可能會揭示宇宙在比人類以往任何時候都更基本的層面上的運作方式。

不完整的理論

標準模型在描述自然界基本粒子的行為以及作用於這些粒子的力方面非常成功。它將基本粒子分為夸克和輕子。有六種夸克,排列成三個族,稱為世代:上夸克和下夸克、粲夸克和奇夸克,以及底夸克(也稱為美夸克)和頂夸克。我們永遠看不到這些孤立的夸克;相反,它們聚集在一起形成所謂的強子——因此,底強子是含有底夸克的粒子。同樣,輕子也有三個族:電子和電子中微子、μ子和μ子中微子,以及τ子和τ子中微子。上夸克和下夸克以及電子——都來自第一代——構成了日常物質的原子。屬於其他兩代的粒子往往更難以捉摸;我們必須使用粒子加速器來誘使它們存在。作用於這些粒子的力——不包括在亞原子水平上不重要的引力——是電磁力、弱力和強力。每種力都由一個額外的粒子傳遞:例如,光子傳遞電磁力,W 和 Z 玻色子傳遞弱力。除了所有這些之外,希格斯玻色子獨自存在,它是賦予某些粒子質量的潛在場的體現。

然而,物理學家知道標準模型一定是錯誤的。“錯誤”雖然是一個極端的詞;我們更願意說該理論是不完整的。它在回答某些問題上非常成功,但在其他問題上卻無話可說。在宇宙層面,它無法解釋為什麼宇宙主要由物質構成,而在大爆炸中,物質和反物質一定是按相等比例產生的。它也無法告訴我們任何關於暗物質本質的資訊,暗物質是宇宙中我們看不到但我們知道必須存在以驅動觀測到的恆星和星系運動的額外質量。實際上,標準模型不包括引力,引力是宏觀尺度上的主導力,迄今為止所有將其納入其中的嘗試都失敗了。

圖片來源:Jen Christiansen

即使在已知的亞原子粒子世界中,仍然存在許多謎題。希格斯玻色子的質量恰好不太大於 W 和 Z 玻色子,而標準模型表明它應該大約重 10,000 萬億倍。我們無法辨別物質粒子的三代排列的原因。這些世代似乎是彼此的副本,只是質量存在顯著的等級,從“重量”非常輕的上夸克和下夸克到幾乎與金原子核一樣重的頂夸克。對於這些以及許多其他問題,該模型保持沉默。因此,儘管標準模型取得了長期的成功記錄,但它仍然只能是一個近似值,是一個更高理論的可見外觀,我們希望這個更高的理論能夠為這些難題提供解決方案。我們在 LHCb 以及 ATLAS、CMS 和世界各地許多其他實驗中的目標是發現更高理論的元素,這些元素以自然界中存在的但尚未向我們顯現的粒子的形式存在。

底夸克實驗

大型強子對撞機是 LHCb 的所在地,它是一個 27 公里長的環形加速器,其中兩束高能質子以接近光速的速度沿相反方向迴圈。在 LHCb 內部,這些光束每秒碰撞高達 4000 萬次。當質子碰撞並相互湮滅時形成的密集能量點可以凝結成與碰撞質子非常不同的粒子——例如,含有底夸克的粒子。即使它們壽命很短,這些新粒子也會突然出現,然後衰變成 LHCb 可以探測到的產物。

LHCb 實驗場地距離歐洲核子研究中心主實驗室約四公里,緊靠日內瓦機場的圍欄。地面建築物在設計上是功能性的,並且大部分是從以前的實驗中繼承下來的。一個大型圓形窗戶是唯一的美學讓步,讓從附近跑道上的飛機上向外看的乘客可以輕鬆地看到主廳。在其中一座建築物內,在一個裝置齊全的控制室內,物理學家日夜監控實驗的狀態,實驗位於地下 100 米的洞穴中。

雖然與 LHC 環周圍的較大兄弟姐妹相比,LHCb 探測器的尺寸適中,但它仍然是一個令人印象深刻的景象,跨度約 20 米長,10 米高。其細長的設計使 LHCb 的外觀與 ATLAS 和 CMS 的圓柱形幾何形狀截然不同,並允許它記錄在洞穴一側附近產生的粒子的訊號。這種拉伸的幾何形狀有助於研究底強子,底強子是含有底夸克的粒子。由於它們相對適中的質量(約為 5 GeV,或吉電子伏特,僅比氦原子核重一點),當底強子在 LHC 形成時,總是會剩下大量的剩餘能量。這種額外的能量傾向於將新產生的底夸克從碰撞點向前拋入探測器。儘管 LHCb 的佈局不尋常,但它與其他實驗有許多相同的元件。這些元件包括大型磁鐵、重建碰撞中產生的粒子軌跡的跟蹤站和測量粒子能量的量熱器。

但有幾個屬性是 LHCb 獨有的,並且是專門為底夸克物理學設計的。例如,放置在距離 LHC 粒子束僅八毫米處的矽條探測器可以高精度地重建粒子衰變的位置——這是一個有用的工具,因為底強子通常在衰變成一組較輕的粒子之前僅向前飛行約一釐米或更短的距離。LHCb 還具有所謂的 RICH(ring-imaging Cherenkov,環形成像切倫科夫)計數器系統,該系統可以根據許多底強子衰變產物發出的光模式來確定它們的身份。

尋找新物理學

在 LHC 的第一次執行(從 2010 年到 2012 年)期間,加速器在我們的實驗中產生了近萬億個底強子。這些粒子可以以多種方式衰變,其中一些比其他方式更有趣。我們正在尋找可以作為“新物理學”標誌的衰變——標準模型無法解釋的行為。

理論物理學家對這種理論可能是什麼有許多假設,但大多數想法都涉及比我們已知的粒子稍重的新粒子。這種重量是 LHC 非常適合尋找新物理學的一個重要原因:其碰撞的高能量意味著它可以產生和探測相當大的粒子,質量相當於幾千 GeV(相比之下,希格斯玻色子重約 125 GeV,而普通的質子重 0.9 GeV)。ATLAS 和 CMS 實驗旨在透過其衰變產生的獨特特徵訊號直接搜尋這種大質量粒子。然而,還有另一種更巧妙的方式來尋找新物理學。我們可以透過新粒子對標準模型粒子衰變的“虛”效應來探測新粒子的存在。

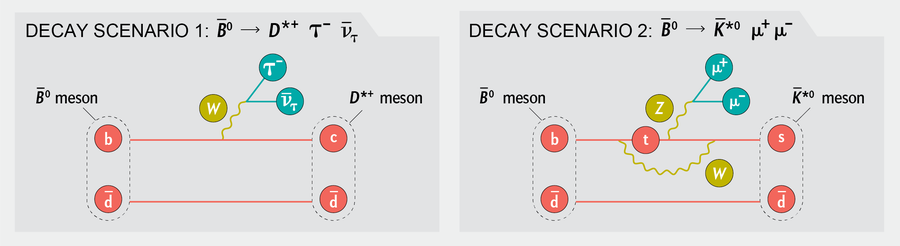

為了理解虛粒子的概念,我們必須轉向費曼圖 [參見下面的方框]。20 世紀著名的美國理論物理學家理查德·費曼發明了這些圖,作為視覺化和計算亞原子粒子的衰變和相互作用的一種方式。在這裡,我們將研究底強子(不幸的是,這些粒子往往被稱為希臘字母和符號的相當笨拙的組合)的兩種可能衰變路徑的費曼圖。

在兩個例子中,我們都從所謂的 B0 (發音為“b bar zero”)介子開始,它是由底夸克和反下夸克組成的強子(反物質粒子用字尾“bar”表示)。在圖中,時間從左向右流動。在第一種情況下,我們可以看到我們的起始介子衰變成一個 D*+ 介子(由粲夸克和反下夸克組成)、一個帶負電的 τ 輕子 (τ−) 和一個反 τ 中微子 (υτ);因此,該過程被指定為 B0 → D*+τ−υτ。另一個衰變 B0 → K*0μ+μ− 產生一個 K*0 介子(由奇夸克和反下夸克構成)、一個 μ 子和一個反 μ 子。能量守恆定律,以及阿爾伯特·愛因斯坦的著名方程 E = mc2 中描述的質量和能量的等效性,要求這些最終粒子的總質量小於初始底介子的質量。質量差轉化為衰變產物的動能。

讓我們關注圖中心發生的事情,即衰變發生的地方。在第一種情況下,我們看到一個 W 玻色子,它是傳遞弱力的粒子之一,出現在底夸克轉變為粲夸克的點。然後,這個 W 玻色子衰變成一個 τ 子和反 τ 中微子。引人注目的是,W 的質量大約是初始 B0 介子的 16 倍。為什麼它在衰變過程中出現沒有違反能量守恆規則?根據量子力學的神秘計算,只要它發生在足夠短的時間尺度內,這種違反實際上是被允許的!在這種情況下,我們說 W 玻色子是虛的。現在轉向 B0→K*0μ+μ− 衰變,我們看到衰變過程更加複雜,涉及環路結構和三個內部衰變點。但在這裡,除了 W 之外,還有幾個其他虛粒子也參與其中:一個虛頂夸克 (t) 和一個虛 Z 玻色子,它們的質量都遠大於初始介子。虛粒子聽起來可能很奇特,但量子力學的規則允許我們繪製這樣的圖,而且這些圖一次又一次地被證明可以正確預測這些衰變發生的機率。事實上,物理學家正是透過這種方法首次預測了粲夸克和頂夸克的存在,並首次估計了它們的質量。

我們討論的圖僅代表了這些特定衰變如何進行的兩種可能性。我們可以想象其他的,一些我們從未見過的粒子在內部衰變點之間追蹤路徑,甚至找到連線初始狀態和最終狀態粒子的不同方式。令人驚奇的是,所有這些可能性都很重要。量子力學的規則告訴我們,自然界中發生的事情是由我們可以繪製的所有有效圖的淨貢獻驅動的,儘管最簡單和最明顯的圖具有最大的權重。因此,所有這些可能的衰變路徑都應該發揮作用,我們必須在我們預測衰變率、產物軌跡和其他細節時考慮它們。換句話說,即使粒子在僅涉及標準模型常規成員的正常過程中衰變,它也會感受到外部每個可能粒子的影響。因此,如果衰變的測量值與我們僅基於標準模型成分的計算結果不一致,我們就知道一定有其他因素在起作用。

這一事實是 LHCb 間接搜尋新粒子和新物理學策略的指導原則。由於這些新粒子將成為我們測量的每次衰變中的虛擬參與者,因此我們可以探測到的粒子的質量不受我們的加速器能量容量的限制。原則上,如果我們以足夠的精度研究正確的衰變過程,我們就可以觀察到甚至比 ATLAS 和 CMS 中可以產生和探測到的粒子更重的粒子的影響。

標準模型的裂縫

我在 LHCb 的同事和我已經看到跡象表明,標準模型對底強子衰變的描述可能存在問題。線索來自各種測量,但它們都具有一些共同的特徵訊號。重要的是要強調,透過更多的資料和對理論的更好理解,我們可能會發現標準模型確實與我們的發現一致。即使事實證明是這樣,這些早期的暗示也說明了標準模型大廈中的裂縫是如何發展和擴大的。

例證 A 涉及我們之前討論過的 B0 → D*+τ−υτ 衰變,以及可能違反稱為輕子普適性的規則。在標準模型中,W 玻色子衰變成 τ 輕子及其反中微子的機率與衰變成 μ 子和電子族成員的機率相同(在我們考慮了 τ 子、μ 子和電子的不同質量之後)。換句話說,W 衰變的規則對於所有輕子應該是普遍適用的。但在 LHCb,在我們計算了每個類別中的衰變次數,減去了任何可能偽造這些衰變訊號的過程,並校正了並非所有衰變都被觀察到的事實後,我們發現底強子衰變成 τ 子的頻率似乎比標準模型所說的要高。

我們的結果尚無定論;我們發現的差異強度為“兩個西格瑪”,“西格瑪”表示不確定性。由於統計波動,一個西格瑪效應在實驗科學中並不少見,物理學家只有在出現三個西格瑪偏差時才會真正坐起來注意。五個西格瑪是宣佈發現新粒子或宣告預測錯誤時常用的基準。因此,我們的兩個西格瑪效應並不那麼引人注目——除非你考慮物理學家在其他實驗中發現的東西。

研究人員還在 BaBar 和 Belle 進行了輕子普適性違例的尋找,BaBar 和 Belle 是分別位於加利福尼亞州和日本的兩個底夸克物理學實驗,它們在 21 世紀的第一個十年收集了資料。這些實驗的結果始終如一地偏愛 τ 子,與我們測量的相同衰變以及類似過程相同。此外,在 LHCb,我們今年早些時候使用不同的技術對這些衰變中的輕子普適性進行了新的測量,我們再次發現 τ 子略高於預期。總而言之,這一系列測量給出的結果與傳統預測相差四個西格瑪。這是所有粒子物理學中最引人注目的差異之一,並且構成了標準模型的真正問題。

可能發生了什麼?理論家們有一些想法。例如,可能涉及一種新型帶電希格斯粒子。希格斯玻色子不尊重輕子普適性,並且它們優先衰變成質量較高的粒子,因此有利於 τ 粒子的產生。然而,我們看到的差異的確切大小和模式與預測這種額外希格斯粒子的最簡單理論並不完全吻合。另一種更奇特的解釋是輕夸克,一種假設的粒子,它可以讓夸克和輕子相互作用。當然,最後,我們看到的結果可能是由被誤解的訊號偽裝成我們正在尋找的衰變而引起的實驗效應。為了理清這些可能性,我們需要新的、更精確的測量。我們預計未來幾年會有一些測量結果,來自 LHCb 以及 2018 年 4 月開始執行的新一代 Belle II 實驗。

我們下一個顯示新物理學跡象的例子來自我們之前討論過的衰變 B0 → K*0μ+μ−。此類衰變過程是尋找新物理學跡象的絕佳場所,原因有兩個。首先,費曼圖中心的“環路”結構立即告訴我們,在標準模型中發生衰變需要精細的技巧;然而,新物理學粒子可能更容易實現這個過程,因此它們的存在可能更明顯。其次,這種衰變具有許多我們可以測量的特性:我們可以記錄過程發生的速率,以及衰變產物的角度和能量以及其他型別的資訊。然後,我們可以將這些特性構建成各種“可觀測量”——我們可以直接與標準模型預測進行比較的量(但不幸的是,這些量並不總是等同於容易想象的特性)。

在許多方面,B0 → K*0μ+μ− 是底夸克物理學的典型代表,其優點在 LHC 甚至開啟之前就已撰寫的大量理論論文中顯而易見。這種衰變唯一缺少的是一個像樣的命名法,因為用於標記不同可觀測量的名稱相當平淡無奇,例如 “P5′”(發音為 “p5 prime”),但這仍然是我們故事的英雄。

我們使用一些早期的 LHCb 資料對 P5′ 進行了首次分析,測量了由衰變末端產生的一對 μ 子的方向和能量表徵的不同衰變類別的可觀測量。對於某些配置,我們發現了預測值與我們的觀測值之間存在顯著差異。基於這些初步結果,物理學界熱切期待我們幾年後使用完整的 run-one 資料集公佈的更新分析。差異會持續存在,還是會被證明是統計上的偶然事件?它仍然存在。效應的大小現在約為 3.5 西格瑪,這不足以證明訂購香檳是合理的,但肯定足以被認真對待。我們從類似衰變過程中其他可觀測量的測量結果中也發現了有趣的差異,這進一步鼓勵了我們。與標準模型的總體不一致性高達 4.5 西格瑪——這是該理論無法忽視的問題。

理論家們已經提出了大量潛在的新物理學解釋來解釋這種效應。輕夸克,已經在 B0 → D*+τ−υτ 衰變中被呼叫,是一種可能性。另一種是 Z′(“z prime”)粒子,它將是眾所周知的 Z 玻色子的奇特、較重的表親,但它以自己獨特的方式衰變成夸克和輕子。然而,這種推測必須始終尊重其他測量已經存在的約束。例如,這些假設的新粒子的質量和行為必須使其尚未在 ATLAS 和 CMS 的直接搜尋中出現是合理的。

理論家即使不是才華橫溢,也絕對是足智多謀的,並且有很多合理的場景符合這些標準。但我們必須謹慎。一些物理學家擔心,標準模型對這些可觀測量的預測並未完全受到控制,這意味著測量值和理論之間的實際差異可能比想象的要小得多。特別是,與強力相關的難以計算但平淡無奇的效應的後果可能比最初認為的要大。好訊息是,有一些方法可以透過額外的測量來檢驗這些想法。這些測試需要詳細的分析和更多的資料,但這些資料一直在不斷到來。

LHCb 提出的最後一個謎題涉及一組雙重測量,這組測量與我們之前的兩個例子都有一些共同之處,但最終可能成為三者中最有趣的。在這裡,我們研究了一個比率,稱為 RK*(“r k star”),它比較了我們在研究 P5′ 時研究的過程的速率,其中底強子衰變成 K*0 介子和 μ 子-反 μ 子對,與類似衰變的速率,該衰變產生電子和反電子代替 μ 子對。我們還研究了第二個比率 RK,比較了 K*0 介子被另一種稱為簡單 K 介子的奇異強子取代的衰變。同樣,我們試圖測試輕子普適性,但在這種情況下,是在輕子的前兩代之間——電子和 μ 子之間。

在標準模型中,預測是微不足道的——每個比率中的兩個衰變應該以相同的速率發生,從而使兩個比率 RK 和 RK* 的預期值非常接近於 1。我們再次期望輕子普適性成立。雖然測量遠非直截了當,但與之前討論的輕子普適性分析相比,實驗挑戰較少,因此構成了對標準模型極其清晰和簡潔的測試。

我們首先執行了 RK 分析,發現它的值偏低,為 0.75,精度使其與預測值相差 2.6 西格瑪。這種偏差非常有趣,以至於我們都非常渴望知道 RK* 的值,我們最終在今年早些時候釋出了該值。等待是值得的,因為對於我們檢查 RK 的相同條件,RK* 顯示出非常相似的行為。我們測量的比率為 0.69,比標準模型預測值低 2.5 西格瑪。雖然這些低估很可能是統計波動,但我們在兩個不同的測量中發現了它們,以及測試的原始性質,意味著這種異常現象受到了極大的關注。

如果 RK 和 RK* 測量真實地代表了現實,它們表明自然界中的某些東西偏愛產生電子的衰變而不是產生 μ 子的衰變,輕夸克或 Z′ 玻色子再次成為可能的罪魁禍首。事實上,μ 子似乎被低估了,而電子更緊密地遵循標準模型指令碼。如果是這樣,那麼無論是什麼機制導致了這種情況,不僅可以解釋 RK 和 RK* 的異常現象,還可以巧妙地解釋基於 μ 子的 P5′ 測量。為了更好地衡量,一些更雄心勃勃的理論家甚至提出了也可以解釋 B0 → D*+τ−υτ 謎題的解決方案,但構想一個具有解釋所有三個測量結果的必要特徵的粒子看起來是一項艱鉅的任務。

顯而易見的是,我們很快就會了解更多資訊。我們現在正在分析來自 LHC 第二次執行的新資料,我們對 RK 和 RK* 值的瞭解將迅速提高。要麼差異的顯著性將增加,那麼這些異常現象將成為物理學中最大的新聞,要麼它們將減少,車隊將繼續前進。

伽利略的座右銘

我們討論的結果只是最近在底夸克物理學中出現的大量有趣測量中最突出的例子。它們理所當然地激發了粒子物理學界的許多人,但我們當中更年長和更有智慧的科學家已經在以前的實驗中看到過這種效應的來來去去,因此我們很樂意等待並觀察。

如果這些異常現象中的一個或多個從“有趣的暗示”類別轉變為“與標準模型的明確矛盾”,那意味著什麼?可以肯定的是,這將是粒子物理學幾十年來最重要的發展,為我們打開了一扇窗戶,讓我們瞭解存在於我們當前對宇宙法則理解之外的景象。屆時,我們需要準確地發現是什麼導致了標準模型的這種崩潰。根據新物理學粒子的性質——無論是奇異希格斯粒子、輕夸克、Z′ 還是完全不同的東西——它的影響都應該出現在其他底強子衰變中,為我們提供更多線索。此外,除非它非常重,否則這種新粒子也可能直接出現在 LHC 的 ATLAS 或 CMS 的碰撞中,或者在未來能量更高的加速器中。

無論未來如何發展,LHCb 的精湛靈敏度和未來幾年顯著改進的良好前景都是不可否認的。我們不知道透過間接搜尋通往新物理學的道路是短還是長,但我們大多數人都確信我們正朝著正確的方向前進。畢竟,據說伽利略教導我們“測量可測量的,並使不可測量的變得可測量”。對於 LHCb 來說,沒有比這更好的座右銘了。